《邂逅相遇,在你華麗轉身前》一家三口緬甸12日自由行——曼德勒—蒲甘—格勞徒步—茵萊湖—仰光

只是隨便的一按,沒想到效果居然也不錯。

這裡真的是一個備受太遠眷顧的國度。

貌似在我居住的這個區域,

金色城市之光酒店和HOTEL G-SEVEN還算是高層建築了。

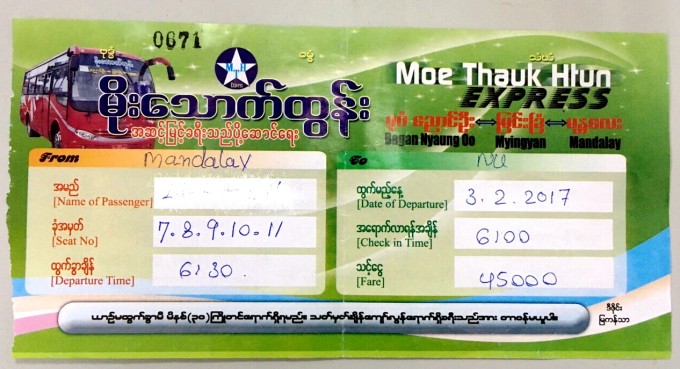

雖說 緬甸 是個旅游業剛剛起步的國家,但bus的服務已經領先於國內水平了。

隨便一家沒有聽說過的巴士公司,

也可以從 曼德勒 的任一酒店接起,送到 蒲甘 的任一酒店。

只是每天供佛就可以解決衣食住行嗎?

小雄笑答: 緬甸 人大多都是9點上班。

9點——太幸福有沒有?

想想我每天為了送孩子上學,7點多就已經坐在辦公桌前了……

敏貢古城敏貢是四大古城裡,唯一一處不包含在 曼德勒 通票里的地方。

出發前,曾經仔細研讀過各種攻略,

非常清楚地記得,敏貢和 實皆 是一張通票。

可實際上 實皆 並沒有單獨收費呀!

糊塗中……

曼德勒 市區以北11公里,

相對於其他三座古城,敏貢距離市區最近。

古城是由當年貢榜王朝第六任皇帝波道帕耶,

為了宣揚自己的豐功偉績而選址修建。

這個豐功偉績主要是與大清修好關係,

擁有佛祖真身佛像和迎回曾經屬於自己國家數尊高棉銅佛像

一看這外觀,這造型,這顏色,第一感覺——名副其實。

沒有比“奶油蛋糕”更好的名詞來為她冠名了。

據說這裡是世界的中心點,所以整體造型設計成大圓形,

而欣畢梅佛塔護欄都是呈現波浪形,

也象徵著圍繞世界的七座大山和海洋,

欣畢梅佛塔也是孟雲王為紀念王后HSINBYUME去世而建的。

油然令我想起 埃及 的 阿布辛貝 ——

偉大的拉美西斯二世為王后納菲爾塔莉建造的舉世無雙的神廟。

思緒回到一年前的 埃及 之旅……

思忖一下下,再用欣畢梅佛塔的美麗圖片把開了小差的思緒拉回到 緬甸

全部集中在了第一層底座上。

第一層底座由多組從下至上的七層小塔組成,

象徵著圍繞世界的七座大山;

而之間連接的波浪形護欄則代表海洋。

二層是一個巨大的平臺。

不過三層的塔基上裝飾著很多小佛像。

中間供奉著一尊佛像,供信眾參拜。

並不是敏貢首屈一指的敏貢大鐘,

更多的原因應該是這裡的欣畢梅佛塔。

很喜歡純白的欣畢梅,給人以一種神聖而不可侵犯之美感。

比之 緬甸 古老的磚紅色佛塔和現代的耀眼的金色佛塔,

欣畢梅可謂在 緬甸 獨樹一幟。

樓梯 通道 的左右兩側都有可以透光的小平臺,

無意間在一個小平臺上碰到這樣一個小人兒。

瞬間感覺——她好美。

其實只是因為:你的心情愉悅,那麼哪裡都是美麗的。

所以無論什麼時候,儘量用美的心態去面對你周邊美麗的事物,

或許,這樣的旅行乃至人生都會很美!

頓覺這裡好局促

如果不是因為那口巨大的銅鐘,這個小殿真的很難找到。

這是一座重達90.55噸的銅鐘,大鐘高8米,直徑米,

是世界上還在使用的保存完好的最大的鐘。

但由於佛塔最後沒有完工,所以只好在旁邊建了一座亭子掛起來。

現在的大鐘所用的鐵架是在1896年重 新建 造的,

之前的木梁在大地震中被損壞,

所幸的是大鐘完好地被保存了下來,

只不過保存的方式是在地上靜靜地趴了幾十年。

站在裡面,可以深刻體會它的巨大。

不過,也的確會很壓抑。

非常擔心這個時刻,外面有人來敲鐘

貢榜王朝的波道帕耶王曾下令建造的這座敏貢佛塔是一片邊長為140米的長方形區域。

如果全部完成的話,它的高應為150米,

這將是世界上最大的佛塔之一。

但非常可惜,佛塔還沒有建完,波道帕耶王就over了。

從1790年開始的工程也因為君王的離世而中斷。

雖然地基部分已基本完成,但是佛塔在1839年的地震中遭到了重創,瀕臨坍塌。

也是因為大地震,工程乾脆被徹底遺棄。

所以現在所看到的佛塔,只是50米高的塔基。

也就是說只是1/3的高度而已。

即便如此,還是可以想象敏貢佛塔倘若真的建成,將會是多麼壯觀。

目前佛塔還是可以攀登的,但是攀登的小路很隱蔽。

據說站在頂部,可以看到位於遙遠的伊諾瓦底江對岸的 曼德勒 山。

——都是地震惹的禍!

或許是這條路赤腳太過難走的原因吧。

居然還有地毯鋪路,我可憐的腳底板終於稍微緩解一下啦

但這兩個地方卻不能同時安排在一起。

因為馬 哈根 達揚僧院的千人僧飯固定在上午10:15,

距離烏本橋的日落還有好久好久。

10:15開始,我們提前近1小時到達,

因為小雄說可以帶我們先去看看僧院里的食堂——

千人僧飯,這會是多大的食堂呀

緬甸 的民眾已習慣了每日給予佈施,

緬甸 的僧人也習慣了接受。

食物隨著一顆向佛之心被分發出去,

千人化緣,萬人供養。

地上的這些一袋子一袋子的食物,據說都是 緬甸 民眾佈施的。

我開始懷疑:民眾們佈施的應該都是錢財吧?

然後僧人們自己採買?

可好多人都說並非如此——不得而知!

此情此景,讓我腦海裡不禁閃現出爸媽一直給我描述的那個畫面——

雖然我從未見過,但是卻已經根深蒂固在腦海中的那個畫面——

那個在 黑龍江 建設兵團的食堂里的畫面。

我的父母是知青,是第一批響應偉大領袖毛主席的號召下鄉的老三屆。

“到農村去!

到邊疆區!

到祖國最需要的地方去!

接受貧下中農的再教育!”

氣宇軒昂地喊著這樣的口號,

他們就在懵懂少年時,背井離鄉,義無反顧地去了與前蘇聯毗鄰而居的北大荒。

我的父親在北大荒的建設兵團里,就是這樣淘米炒菜的炊事員。

而我的母親因為會計和管理員的“特殊”身份,

而得到諸多炊事員的特殊關照。

在我很小的時候,父母會經常給我講他們下鄉時的奇聞異事。

那些離我好遙遠的經歷,就像童話故事一樣深深的烙印在我的腦海。

而此時,在馬 哈根 達揚僧院的食堂里,

有一種原音重現,昔日重來之感。

是要孝敬師傅呢?還是打算自用呀?

“千人僧飯”不是要一起進食的嗎?

她說這個托缽的小沙彌是個美男子,

一定要多拍幾張。

“美男子”很配合,就站在那裡讓周拍照。

可是他到底那裡好看呢?

如果捐贈的很多,將有資格在這裡進食。

忘記在哪篇游記里看過,一對年輕的游客來看千人僧飯,

因為遲到而錯過,卻趕上了這頓施主的“殘羹剩餚”

他倆也沒客氣,沒看到僧人吃飯,自己在這裡吃了個飽。

小雄說,差不多的時候,就到這裡來,

搶占一個好位置,可以近距離地看和尚吃飯