二刷獅城——五天四夜玩轉新加坡

直落亞逸街上曾有一座中華醫院,是由 新加坡 中醫師公會的一批志願醫師在1952年創辦的,因當時政府診所無法應付廣大貧病者的需求,中華醫院的創立正好彌補了其中的不足。醫院的經費主要來自 新加坡 華人社會,尤其是 廣東 社團。

醫院舊址如今已經改建為一個餐吧,老闆是個 美國 人,改造時沒有改變原有的外觀,甚至連裡面的中藥匣子都予以了保留,搭配店內工業風的裝修風格,也是個性十足。

位於直落亞逸街的阿爾阿布拉回教堂,是 新加坡 最古老的清真寺之一,同時也是國家古跡之一。該清真寺主要服務於來自南 印度 信奉伊斯蘭教的泰米爾人,創建於1827年。現存建築建於1850至1855年,從外面看上去很低調,大門的兩端是兩座八角形尖塔,塔頂部是星月標誌。我來到的時候,也許正好是禮拜時間,回教堂並沒有對外開放。

在直落亞逸街,有一座秀麗的三層八角形亭閣——崇文閣。這座建築於1849年創建,除了當時 福建 幫領導人陳金聲的主導,崇文閣的建造也獲得了其他方言的華人族群領袖的支持。雖然它跟一牆之隔的天福宮關係密切,但並不屬於廟宇的一部分。

“敬惜紙字”是早年華人社會的一種民間信仰習俗,源於對傳說中創造文字的倉頡的崇拜。舊時, 中國 人文字具有靈異之力,所以敬字崇文,各地甚至成立有惜字會,聘有專人撿拾字紙,把沾上污穢的紙張清洗乾凈,然後集中焚燒,並定時將灰燼送到江邊或海邊投入水中。

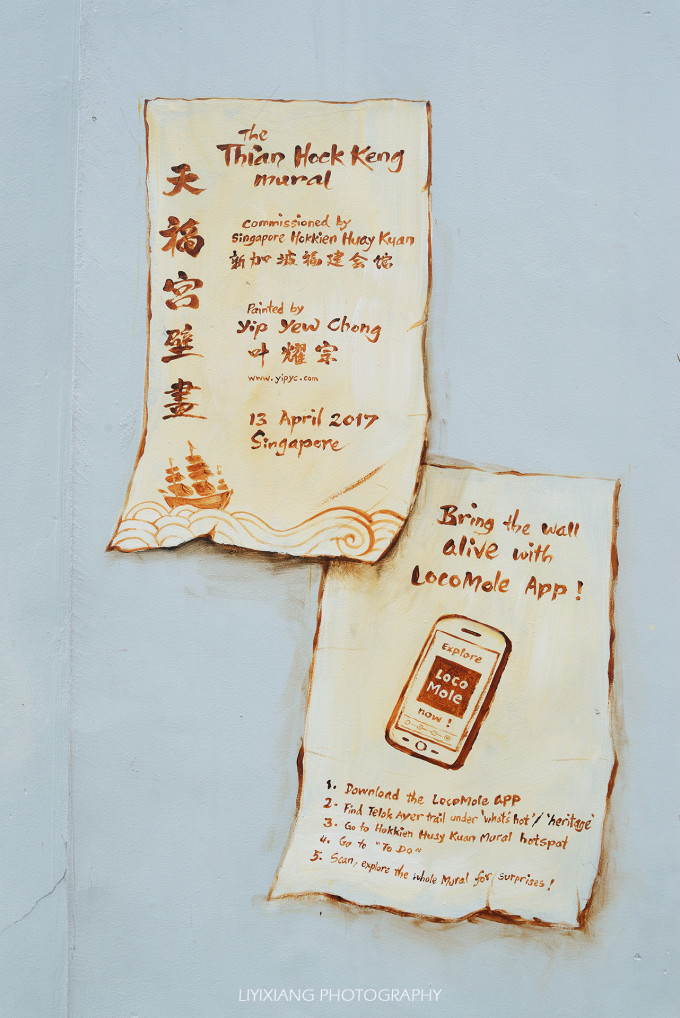

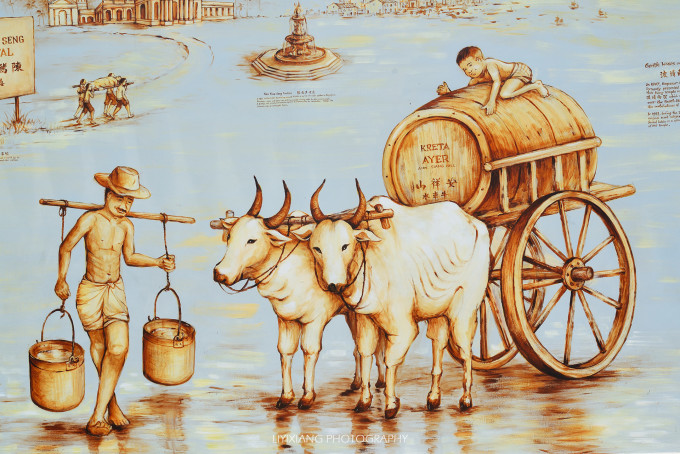

有海水的地方就有華人,有華人的地方就有媽祖。崇文閣旁邊,就是 新加坡 的媽祖宮——天福宮,它同時也是 新加坡 最古老和最重要的華人廟宇之一。最初,天福宮是位於直落亞逸灣,南來北歸的華人把船隻停泊在宮前的海岸,到宮內拜祀,南來者感謝媽祖保佑,北歸者祈求海不揚波。後來由於填海工程,如今距離海岸線已有五個街區之遠。

天福宮完全按照閩南傳統建築風格建造,充滿了龍鳳雕刻和宏偉的 石柱 ,據說這些建築材料都是從 福建 運過來。天福宮在1973年,被列為 新加坡 國家古跡。

天福宮旁邊,是一座充滿異域風格的建築——納哥德卡殿。這座回教堂建於1828至1830年間,與詹美回教堂、阿爾阿布拉回教堂一樣,也是首批泰米爾伊斯蘭教徒所建造的。建築正門上方採用了古典設計風格,層層築起的雕花欄桿兩側矗立著高聳尖塔,從底部朝天堆棧十四層,最頂上是一個洋蔥型的小圓頂,1974年被列為 新加坡 國家古跡。

坐落在直落亞逸街的北段的應和會館,建於1822至1823年,是由 廣東 嘉應五屬的同鄉組成的客家會館。嘉應五屬,即梅縣( 梅州 )、 興寧 、 長樂 (五華)、 平遠 、 鎮平 ( 蕉嶺 )。

會館是 新加坡 最古老的宗鄉會館,也是華人早期聚居在直落亞逸地區最早的建築之一,最初是以寺廟形態出現。現存建築重建於19世紀40年代,如今被列為 新加坡 71個國家古跡之一。

應和會館旁邊不遠處的福德祠,又叫海唇大伯公廟,由客家移 民和 廣府移民合建於1824年。大伯公也叫福德真神,大伯公信仰在 東南亞 華人地區非常普遍,但是在 中國 國內卻幾乎見不到相關的蹤跡,據說大伯公是南洋華僑創造出來海外本土神明,簡單來講,大致可以理解為是土地神。

赤道地區的正午實在過於炎熱,然而我從直落亞逸街走回旅館,卻發現旅館中午把房間的空調關閉了。算了,我直接去國家博物館吧,學習獅城的歷史,順便吹吹空調。從牛車水去國家博物館,可以坐地鐵藍線到明古連(Bencoolen)站,出站後走五分鐘即可到達。

進入 新加坡 國家博物館需要購買門票,非 新加坡 居民的票價是15新幣,內部可以攝影,但不允許開啟閃光燈及錄像。國家博物館是 新加坡 四座國立博物館之一,另外三座分別是 新加坡 美術館和 亞洲 文明博物館的兩個展館。

最初,國家博物館展覽及研究重點並不是 新加坡 歷史,而是動植物標本,當時博物館在自然科學方面收藏非常可觀。後來,在1918年開始增設了 新加坡 歷史收藏部分,到上世紀70年代,自然科學方面的收藏轉交由 新加坡 科學館和 新加坡 國立大學管理。如今的國家博物館的主要展館是位於一層的 新加坡 歷史展館,以及位於二層的四個 新加坡 生活展館,除此之外還有一些臨時或特別展館。

下麵這個新加 普拉 時期的爪窪風格的鉛俑,發現於 新加坡 河北 岸的福康寧山附近,據推測是14世紀的物品,造型是一個騎在在一匹有翅膀的馬的人物,腰圍紗籠,赤裸上身。在新加 普拉 時期,福康寧山作為馬來皇族的禁山,是宮殿與墓地的所在地。