【走進喜馬拉雅】尼泊爾安娜普爾納大環線徒步(ACT+Tilicho Lake)含超詳細攻略

【前言】2018年,我辭掉了世界五百強企業穩定的工作,來到 尼泊爾 一側的喜馬拉雅山麓。穿上沾滿塵土的徒步鞋,背起二十多斤重的行囊,把登山杖緊緊握在手上的那一刻,我才覺得成了真正的自己。為了這一刻,我等了三年。

三年前第一次聽說安娜普爾納,就感嘆這麼美的名字不應屬於人間。旅人們筆下描述的故事是如此令人神往,那些陌生的地名就像有一種特殊的魔力,讓我魂牽夢縈。

我是個愛做夢的人,三年裡,我無數次在夢中來到安娜普爾納,靈魂在潔白的冰川上行走,身體卻躺在水泥森林里,不可動彈。對假期有限的我來說,一次少則半個月多則二十幾天的徒步是不可能成行的,那些早早購置的戶外裝備也只能在平凡的城市通勤中磨損消耗,忘記了最初的使命。

安娜普爾納成了那些黯淡無光的日子里最閃耀,卻也最遙不可及的夢想。

灰色的城市如同一部永不停歇的機器,日復一日消耗著青春、精力和鮮活的希望,吐出浮躁、虛偽和麻木的軀殼。每天放眼望去,到處都是站在流水線上身不由己的人們,他們被巨大的齒輪帶動著,送進一條條橫流物欲的管道里,磨掉原本的模樣,直到被世俗的模具軋成千篇一律的人偶。他們在玻璃建築里忙碌著,爭論著,算計著那些無論對於肉體或是心靈都毫無裨益的雞毛蒜皮,把臉深埋在屏幕里,身體被奴役,大腦被綁架,時間被各種手機軟件和垃圾信息蠶食。他們用健康換取金錢,又企圖再用金錢買回健康。他們急著和全世界建立聯繫,卻離自己的內心原來越遠。他們不再關心四季的更迭,飛鳥歸巢,花開花落,甚至忘了夕陽的模樣,直到指尖的紋路變成鐵皮,再也沒有纖細的觸覺感受生命的本質 和美 好。

我們是不是活在一個巨大的圈套里?我們到底為了得到什麼?如果這是生命最後一天,我們還會這麼過嗎?

有一天日落時分我站在辦公樓的窗臺上,看著一天又倉皇地過去,覺得要是這麼下去,馬上就會到老去的那天,很多事情都將成為遺憾,而這一天終將在我戰戰兢兢中到來,這個想法讓我感到害怕。我意識到如果躲在安全的角落裡,我將永遠無法放下一切去面對改變。不久後,我離開了工作多年的崗位,收拾行裝,來到 尼泊爾 。 臨行前幾天,我仔細研究了安娜普爾納和昆布珠峰地區的資料,決定一次走完ACT+EBC這兩條世界頂級徒步路線。做完這個決定,我發現自己從未對明天有如此期待過。

臨行前幾天,我仔細研究了安娜普爾納和昆布珠峰地區的資料,決定一次走完ACT+EBC這兩條世界頂級徒步路線。做完這個決定,我發現自己從未對明天有如此期待過。

到達 加德滿都 的第二天,我就坐當地巴士前往安娜普爾納大環線的起點——貝西薩哈(Besi Sahar),從附近的村落努加迪(Ngadi)開始徒步,途經皮桑(Pisang)、茶梅(Chame)和 馬南 (Manang)等村鎮,前往海拔5000米的提里錯湖(Tilicho Lake),最後翻越海拔5416米的陀龍埡口(Thorung La Pass),到達穆克提那(Muktinath),總共歷時9天,沒有雇佣嚮導或背夫,全程獨自負重並自主探路。回到 博卡拉 修整了兩天后,我繼續前往昆布珠峰地區,走到了珠峰南坡大本營,這是後面的故事了。

到達 加德滿都 的第二天,我就坐當地巴士前往安娜普爾納大環線的起點——貝西薩哈(Besi Sahar),從附近的村落努加迪(Ngadi)開始徒步,途經皮桑(Pisang)、茶梅(Chame)和 馬南 (Manang)等村鎮,前往海拔5000米的提里錯湖(Tilicho Lake),最後翻越海拔5416米的陀龍埡口(Thorung La Pass),到達穆克提那(Muktinath),總共歷時9天,沒有雇佣嚮導或背夫,全程獨自負重並自主探路。回到 博卡拉 修整了兩天后,我繼續前往昆布珠峰地區,走到了珠峰南坡大本營,這是後面的故事了。

在這篇游記里,我將詳細記述徒步路上每一天的所見所想,分享一手經驗。關於這條線路的任何問題,歡迎留言討論。

在這篇游記里,我將詳細記述徒步路上每一天的所見所想,分享一手經驗。關於這條線路的任何問題,歡迎留言討論。

【游記部分】 Day0:Kathmandu-Ngadi 逃離加德滿都一座湮沒在灰堆里的首都

——這是 加德滿都 給我的第一印象。從純凈壯闊的喜馬拉雅山脈飛到烏煙瘴氣的 加德滿都 谷地不過短短二十分鐘,窗外的景象仿佛一下從天堂跌到地獄——整座城市籠罩在茫茫煙塵霧霾之中,目之所及的建築街道清一色灰頭土臉,仿佛一片被遺棄已久的廢墟。

在游客聚集的泰米爾區住了一晚,在擁擠不堪的巷子里淘到了一對登山杖和一些洗漱用品,第二天清晨直奔汽車站,前往安娜普爾納大環線的起點——貝西薩哈(Besi Sahar)。我以為我永遠喜歡不了這個亂糟糟的地方,後來我兩次回到這裡,當最後一次歷經千辛萬苦從EBC折騰回來的深夜,吃到一碗熱騰騰的番茄雞蛋面,啃著剛出爐的菜包走在街上,看著琳琅滿目的廉價商品,心想馬上可以洗個熱水澡的時候,覺得這裡簡直是物質文明極 大豐 富的天堂。

在游客聚集的泰米爾區住了一晚,在擁擠不堪的巷子里淘到了一對登山杖和一些洗漱用品,第二天清晨直奔汽車站,前往安娜普爾納大環線的起點——貝西薩哈(Besi Sahar)。我以為我永遠喜歡不了這個亂糟糟的地方,後來我兩次回到這裡,當最後一次歷經千辛萬苦從EBC折騰回來的深夜,吃到一碗熱騰騰的番茄雞蛋面,啃著剛出爐的菜包走在街上,看著琳琅滿目的廉價商品,心想馬上可以洗個熱水澡的時候,覺得這裡簡直是物質文明極 大豐 富的天堂。

早晨6點的汽車站售票處已是人頭攢動,取到車票後,我坐在長椅上等待7點發車。過了沒多久看到兩個背著登山包的歐美人坐在對面椅子上,覺得應該和我是一伙的,就走過去打招呼,就這樣認識了我大環線上第一批同伴:紅鬍子澳洲小哥Rocky和光頭 荷蘭 大叔Hugo。

車上我們還遇到一個 德國 人,有些年紀,由一位當地嚮導陪著,中午我們四個一起吃飯,他英語不太好,但一直努力用英文表達。別看他又矮又瘦,體格卻十分強悍,曾跑半馬僅用時1小時20分,用 荷蘭 大叔的話說,“簡直就是機器”。他說的一點沒錯,後來徒步路上這個人一騎絕塵,我再也沒見過他。

圍個村姑頭巾的Rocky和 荷蘭 叔Hugo▽

到達貝西薩哈(Besi Sahar, 760)已接近下午三點,這個較為繁華的集鎮是一般公認的安娜普爾納大環線起點,以往徒步者在鎮上的辦公室蓋完TIMS章就開始徒步了。而如今公路修到海拔3540米的 馬南 鎮(Manang, 3540),已經很少有人這麼做了,大多數人都會搭乘吉普車直達西揚吉(Syange, 1100)、達拉帕尼(Dharapani, 1860)或更遠的茶梅(Chame, 2670),在低海拔階段節省1-3天的時間。我也不例外,按照原本的打算,我會在今天找一輛吉普到達提芒(Timang, 2750),省去至少兩天時間,因為據說在那之前根本看不到雪山,景色平淡得很。可是大概由於到達太晚,在貝西薩哈找不願意和我一同包車的人,這個點,大部分徒步者選擇直接住在鎮上,第二天才出發,剩下那部分仍想前進一小段的人,包括我們幾個在內,只能坐公車。打聽了一番瞭解到從這裡坐公車能到達最遠的地方,是一個叫努加迪(Ngadi, 930)的村落,而最晚一班車是下午三點。

沒過多久就等來了這趟末班車,果不其然,車擠滿了人,最後上車的我只能坐在過道的小凳子上,把背包擱在膝蓋上抱著,動彈不得。公車沿著石頭路一路顛簸,根本坐不穩,不得不伸出一隻手緊緊拽住別人的椅背。中途 荷蘭 叔回頭看了我一眼,抬手豎起拇指問我是否OK,我勉強豎起拇指回應。

隨著當地人陸續下車,我終於可以坐在靠窗的座位上。窗外不時閃過從貝西薩哈就開始徒步的“完美主義者”,以及剎那間從山谷縫隙中露出的雪山一角,引得身後 奧地利 妹子的大呼小叫。這時我註意到後排還坐著一個三十幾歲的 亞洲 面孔,也是像我一樣獨行,當時沒有在意,沒曾想到最後他會是今天所有人中唯一與我一起穿越陀龍埡口的同伴。

天快黑時到達最後一站,也是今晚我們住宿的地方。努加迪這個村落很小,一條石頭街,十幾二十戶人家,房屋大多是原始的木板閣樓。我沿街問了一圈,僅有的幾家客棧不是設施太簡陋,就是滿員,最後只得回到村口第一家Mina's Hotel落腳。和我一同入住的還有同車的 亞洲 人和 英國 大叔。

這是一家藏民開的客棧,房間在二樓,兩張單人床一個板凳,一根粗大的木棍作門閂,地板是單層木板,可以透過木頭間的縫隙看到樓下的廚房——這樣簡陋的老房子我已經十幾年沒有見過了,仿佛回到了爺爺家那間已倒塌的閣樓。徒步還沒開始,環境已經如此艱苦是我沒有料到的。老闆娘象徵性收了我100rs的房費,因為我獨住一間,要是和對面他倆那樣兩人住一間是可以免費的。

晚餐時,我們仨在餐桌上碰面。原來那個 亞洲 人是個華人,叫Edward, 加拿大 籍工程師。而有點發福的 英國 大叔Andrias則是一位作家,來此積累素材尋找靈感。Edward很有徒步經驗,兩年前來 尼泊爾 徒步EBC,今年又來走ACT,對這一帶的地形和路線都做過一番功課。我拿出地圖和他交換了不少有用的情報。Andrias看起來並不是一位戶外愛好者,他表示自己的目標就是走到 馬南 再原路返回,埡口對他來說太難以企及了。吃完晚餐,Andrias拿了一本口袋書翻了起來,看完一頁撕掉一張丟進紙簍。我問他寫過什麼書,他說有一本被譯成中文的小說,叫《魔鬼的契約》。

翻過陀龍埡口後的Edward▽

晚上站在露臺洗漱的時候,看到對面有一座水壩還亮著燈光。客棧的伙計告訴我,那是 中國 人援建的項目,電力輸送到 加德滿都 。在 中國 的幫助下,越來越多電站的建成,讓曾經完全依賴太陽能的大環線上也得以通電,從而實現免費的洗澡和充電,大大降低了徒步成本。當然,另一個重要因素是公路的開通,而這件事也是 中國 人乾的。

第二天拍的水電站

Day1: Ngadi-Tal徒步距離:25公里,海拔上升:800米,徒步時長:9小時

難度評級:困難 提前開始的徒步休息一晚醒來,準備起床,一看時間竟是凌晨2:30,奇怪的是身體竟覺得已經睡飽了,毫無疲乏感。強行繼續睡,直到6:30實在睡不著了才起床,剛開門就看到Edward背著登山包站在門外整裝待發,匆匆和他在走廊上告別。

下樓洗漱好,在屋後的露天餐桌上和Andrias共進早餐。回房收拾的時候,Andrias來敲門,他是特地和我來道別的,祝我一路順利。有點小感動。他走後,整個客棧就剩我一人。我不急著出發,因為這個點,從貝西薩哈上來的吉普車應該還沒到這裡。按照計劃,今天無論如何也要在公路上搭到車,趕到提芒。

出門前,我問老闆,假如從這裡開始徒步,今天能走到哪,他告訴我一般人能走到西揚吉(Syange, 1100),最遠可以到傑加特(Jagat, 1300)。我問,能走到塔爾嗎(Tal, 1700),他搖了搖頭,告訴我不可能。我慢悠悠走出客棧,按照老闆的指示先沿著步道走一段路,再去河對岸搭車。

通向 馬南 的公路建在馬斯揚迪河(Marsyangdi Nadi)的西側,東側是只能走人的徒步道。早上的山谷尚未被陽光照射,氣溫適宜,所以很多人都會選擇7點前出門。 這種紅白兩杠的圖案是ACT的路標,岔路口都會有標記,跟著它走就不會迷路了。

這種紅白兩杠的圖案是ACT的路標,岔路口都會有標記,跟著它走就不會迷路了。  大概是沉浸在走在路上的感覺,一時忘了過河的事,等穿過幾條瀑布,走過幾個村莊後再看地圖,已經錯過了橋,而下一座橋則是在很遠的西揚吉。這意味著我今天又沒法去對面公路搭吉普車了。這樣一來,在低海拔路段將要比預期多花2-3天時間,後面怎麼彌補過來是個棘手的問題,不過看著如此秀美的景色,轉念一想:既然已經走起了,那就讓徒步提前開始吧。

大概是沉浸在走在路上的感覺,一時忘了過河的事,等穿過幾條瀑布,走過幾個村莊後再看地圖,已經錯過了橋,而下一座橋則是在很遠的西揚吉。這意味著我今天又沒法去對面公路搭吉普車了。這樣一來,在低海拔路段將要比預期多花2-3天時間,後面怎麼彌補過來是個棘手的問題,不過看著如此秀美的景色,轉念一想:既然已經走起了,那就讓徒步提前開始吧。  徒步道沿著山坡蜿蜒而行,有時會穿過村落。和努加迪一樣都是木質的屋舍,籮筐里曬著穀物,牛圈裡外堆著稻草,石板路上瀰漫著炊煙的味道,氣味竟是那麼熟悉,和小時候爺爺家的一模一樣。與迎面走來的老人雙手合十問候“Namaste”,便是我與村民的所有交流。

徒步道沿著山坡蜿蜒而行,有時會穿過村落。和努加迪一樣都是木質的屋舍,籮筐里曬著穀物,牛圈裡外堆著稻草,石板路上瀰漫著炊煙的味道,氣味竟是那麼熟悉,和小時候爺爺家的一模一樣。與迎面走來的老人雙手合十問候“Namaste”,便是我與村民的所有交流。

這條小徑原本是ACT上的必經之路,如今公路的開通讓很多徒步者不再從這裡經過。村子里僅剩的幾家客棧裡邊空蕩盪的,有種門前冷落鞍馬稀的蕭條感。

一路很少有徒步者,小徑有時也難分難辨,一不小心走岔了爬到山上,有座 印度 教小廟。

一路很少有徒步者,小徑有時也難分難辨,一不小心走岔了爬到山上,有座 印度 教小廟。  層次分明的梯田,出產的稻米給高海拔地區提供了糧食保障。

層次分明的梯田,出產的稻米給高海拔地區提供了糧食保障。

對岸的公路上不時有吉普車開過,揚起長長的煙塵,由於路況不佳,乘坐吉普車從貝西薩哈到 馬南 需要整整一天的時間。好些路段山體塌方,到處都有挖掘機在作業。

對岸的公路上不時有吉普車開過,揚起長長的煙塵,由於路況不佳,乘坐吉普車從貝西薩哈到 馬南 需要整整一天的時間。好些路段山體塌方,到處都有挖掘機在作業。

三年前第一次聽說安娜普爾納,就感嘆這麼美的名字不應屬於人間。旅人們筆下描述的故事是如此令人神往,那些陌生的地名就像有一種特殊的魔力,讓我魂牽夢縈。

我是個愛做夢的人,三年裡,我無數次在夢中來到安娜普爾納,靈魂在潔白的冰川上行走,身體卻躺在水泥森林里,不可動彈。對假期有限的我來說,一次少則半個月多則二十幾天的徒步是不可能成行的,那些早早購置的戶外裝備也只能在平凡的城市通勤中磨損消耗,忘記了最初的使命。

安娜普爾納成了那些黯淡無光的日子里最閃耀,卻也最遙不可及的夢想。

灰色的城市如同一部永不停歇的機器,日復一日消耗著青春、精力和鮮活的希望,吐出浮躁、虛偽和麻木的軀殼。每天放眼望去,到處都是站在流水線上身不由己的人們,他們被巨大的齒輪帶動著,送進一條條橫流物欲的管道里,磨掉原本的模樣,直到被世俗的模具軋成千篇一律的人偶。他們在玻璃建築里忙碌著,爭論著,算計著那些無論對於肉體或是心靈都毫無裨益的雞毛蒜皮,把臉深埋在屏幕里,身體被奴役,大腦被綁架,時間被各種手機軟件和垃圾信息蠶食。他們用健康換取金錢,又企圖再用金錢買回健康。他們急著和全世界建立聯繫,卻離自己的內心原來越遠。他們不再關心四季的更迭,飛鳥歸巢,花開花落,甚至忘了夕陽的模樣,直到指尖的紋路變成鐵皮,再也沒有纖細的觸覺感受生命的本質 和美 好。

我們是不是活在一個巨大的圈套里?我們到底為了得到什麼?如果這是生命最後一天,我們還會這麼過嗎?

有一天日落時分我站在辦公樓的窗臺上,看著一天又倉皇地過去,覺得要是這麼下去,馬上就會到老去的那天,很多事情都將成為遺憾,而這一天終將在我戰戰兢兢中到來,這個想法讓我感到害怕。我意識到如果躲在安全的角落裡,我將永遠無法放下一切去面對改變。不久後,我離開了工作多年的崗位,收拾行裝,來到 尼泊爾 。

【游記部分】 Day0:Kathmandu-Ngadi 逃離加德滿都一座湮沒在灰堆里的首都

——這是 加德滿都 給我的第一印象。從純凈壯闊的喜馬拉雅山脈飛到烏煙瘴氣的 加德滿都 谷地不過短短二十分鐘,窗外的景象仿佛一下從天堂跌到地獄——整座城市籠罩在茫茫煙塵霧霾之中,目之所及的建築街道清一色灰頭土臉,仿佛一片被遺棄已久的廢墟。

早晨6點的汽車站售票處已是人頭攢動,取到車票後,我坐在長椅上等待7點發車。過了沒多久看到兩個背著登山包的歐美人坐在對面椅子上,覺得應該和我是一伙的,就走過去打招呼,就這樣認識了我大環線上第一批同伴:紅鬍子澳洲小哥Rocky和光頭 荷蘭 大叔Hugo。

車上我們還遇到一個 德國 人,有些年紀,由一位當地嚮導陪著,中午我們四個一起吃飯,他英語不太好,但一直努力用英文表達。別看他又矮又瘦,體格卻十分強悍,曾跑半馬僅用時1小時20分,用 荷蘭 大叔的話說,“簡直就是機器”。他說的一點沒錯,後來徒步路上這個人一騎絕塵,我再也沒見過他。

圍個村姑頭巾的Rocky和 荷蘭 叔Hugo▽

到達貝西薩哈(Besi Sahar, 760)已接近下午三點,這個較為繁華的集鎮是一般公認的安娜普爾納大環線起點,以往徒步者在鎮上的辦公室蓋完TIMS章就開始徒步了。而如今公路修到海拔3540米的 馬南 鎮(Manang, 3540),已經很少有人這麼做了,大多數人都會搭乘吉普車直達西揚吉(Syange, 1100)、達拉帕尼(Dharapani, 1860)或更遠的茶梅(Chame, 2670),在低海拔階段節省1-3天的時間。我也不例外,按照原本的打算,我會在今天找一輛吉普到達提芒(Timang, 2750),省去至少兩天時間,因為據說在那之前根本看不到雪山,景色平淡得很。可是大概由於到達太晚,在貝西薩哈找不願意和我一同包車的人,這個點,大部分徒步者選擇直接住在鎮上,第二天才出發,剩下那部分仍想前進一小段的人,包括我們幾個在內,只能坐公車。打聽了一番瞭解到從這裡坐公車能到達最遠的地方,是一個叫努加迪(Ngadi, 930)的村落,而最晚一班車是下午三點。

沒過多久就等來了這趟末班車,果不其然,車擠滿了人,最後上車的我只能坐在過道的小凳子上,把背包擱在膝蓋上抱著,動彈不得。公車沿著石頭路一路顛簸,根本坐不穩,不得不伸出一隻手緊緊拽住別人的椅背。中途 荷蘭 叔回頭看了我一眼,抬手豎起拇指問我是否OK,我勉強豎起拇指回應。

隨著當地人陸續下車,我終於可以坐在靠窗的座位上。窗外不時閃過從貝西薩哈就開始徒步的“完美主義者”,以及剎那間從山谷縫隙中露出的雪山一角,引得身後 奧地利 妹子的大呼小叫。這時我註意到後排還坐著一個三十幾歲的 亞洲 面孔,也是像我一樣獨行,當時沒有在意,沒曾想到最後他會是今天所有人中唯一與我一起穿越陀龍埡口的同伴。

天快黑時到達最後一站,也是今晚我們住宿的地方。努加迪這個村落很小,一條石頭街,十幾二十戶人家,房屋大多是原始的木板閣樓。我沿街問了一圈,僅有的幾家客棧不是設施太簡陋,就是滿員,最後只得回到村口第一家Mina's Hotel落腳。和我一同入住的還有同車的 亞洲 人和 英國 大叔。

這是一家藏民開的客棧,房間在二樓,兩張單人床一個板凳,一根粗大的木棍作門閂,地板是單層木板,可以透過木頭間的縫隙看到樓下的廚房——這樣簡陋的老房子我已經十幾年沒有見過了,仿佛回到了爺爺家那間已倒塌的閣樓。徒步還沒開始,環境已經如此艱苦是我沒有料到的。老闆娘象徵性收了我100rs的房費,因為我獨住一間,要是和對面他倆那樣兩人住一間是可以免費的。

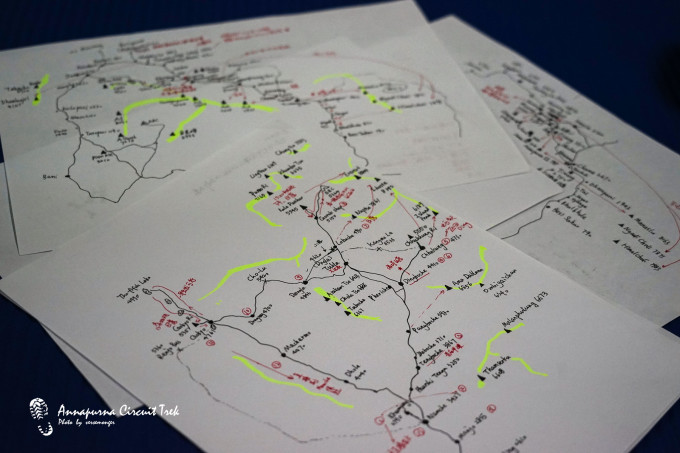

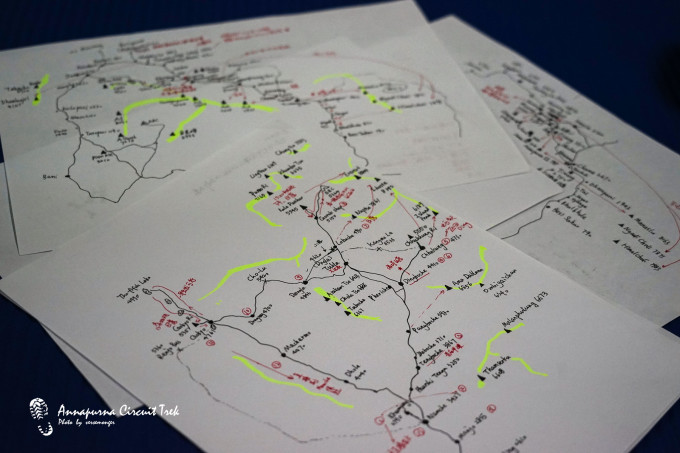

晚餐時,我們仨在餐桌上碰面。原來那個 亞洲 人是個華人,叫Edward, 加拿大 籍工程師。而有點發福的 英國 大叔Andrias則是一位作家,來此積累素材尋找靈感。Edward很有徒步經驗,兩年前來 尼泊爾 徒步EBC,今年又來走ACT,對這一帶的地形和路線都做過一番功課。我拿出地圖和他交換了不少有用的情報。Andrias看起來並不是一位戶外愛好者,他表示自己的目標就是走到 馬南 再原路返回,埡口對他來說太難以企及了。吃完晚餐,Andrias拿了一本口袋書翻了起來,看完一頁撕掉一張丟進紙簍。我問他寫過什麼書,他說有一本被譯成中文的小說,叫《魔鬼的契約》。

翻過陀龍埡口後的Edward▽

晚上站在露臺洗漱的時候,看到對面有一座水壩還亮著燈光。客棧的伙計告訴我,那是 中國 人援建的項目,電力輸送到 加德滿都 。在 中國 的幫助下,越來越多電站的建成,讓曾經完全依賴太陽能的大環線上也得以通電,從而實現免費的洗澡和充電,大大降低了徒步成本。當然,另一個重要因素是公路的開通,而這件事也是 中國 人乾的。

第二天拍的水電站

Day1: Ngadi-Tal徒步距離:25公里,海拔上升:800米,徒步時長:9小時

難度評級:困難 提前開始的徒步休息一晚醒來,準備起床,一看時間竟是凌晨2:30,奇怪的是身體竟覺得已經睡飽了,毫無疲乏感。強行繼續睡,直到6:30實在睡不著了才起床,剛開門就看到Edward背著登山包站在門外整裝待發,匆匆和他在走廊上告別。

下樓洗漱好,在屋後的露天餐桌上和Andrias共進早餐。回房收拾的時候,Andrias來敲門,他是特地和我來道別的,祝我一路順利。有點小感動。他走後,整個客棧就剩我一人。我不急著出發,因為這個點,從貝西薩哈上來的吉普車應該還沒到這裡。按照計劃,今天無論如何也要在公路上搭到車,趕到提芒。

出門前,我問老闆,假如從這裡開始徒步,今天能走到哪,他告訴我一般人能走到西揚吉(Syange, 1100),最遠可以到傑加特(Jagat, 1300)。我問,能走到塔爾嗎(Tal, 1700),他搖了搖頭,告訴我不可能。我慢悠悠走出客棧,按照老闆的指示先沿著步道走一段路,再去河對岸搭車。

通向 馬南 的公路建在馬斯揚迪河(Marsyangdi Nadi)的西側,東側是只能走人的徒步道。早上的山谷尚未被陽光照射,氣溫適宜,所以很多人都會選擇7點前出門。

這條小徑原本是ACT上的必經之路,如今公路的開通讓很多徒步者不再從這裡經過。村子里僅剩的幾家客棧裡邊空蕩盪的,有種門前冷落鞍馬稀的蕭條感。