北海道 | 人的一生 總是為了追尋生命中的光 而走在漫長的旅途上

在 函館 市電的終到站「谷地頭」下了車之後即可心領神會:

這個時刻,又是禮拜五,街上是見不到人的。佐藤珠寶鐘錶,村田蔬菜店,古西酒鋪,“立待岬物語”雜貨店,市中屋餅店,藪下生花店,菊地肉鋪,大塚米店,蕎麥面館,臨街的店肆商鋪都沒拉電燈,昏暗著,緘默著,一如裹在千歲茶色暗條紋和服里、銀髮在腦後攏成光滑的髻的老婦人,頭一點一點地打著瞌睡,等候著什麼人的喚醒。

我輕手輕腳地穿過這片街區,一直走到日暮し通。

從八幡宮抬望 函館 山,山像是一捧螢白的梔子,開到了萎靡,生出銹一樣的黃。

蔥鬱樹叢的枝椏間垂綴著未滑落的星星點點的殘雪,八幡宮神社“聖帝八棟造”的翹檐上也披掛著薄薄的霜似的白雪。

那天的斜暉是打翻的一罐亮晶晶的琥珀楓糖漿,雲彩恰似剛出水的櫻蛤般泛著濕漉漉的光,群山也染上了少女兩頰薄薄的胭脂一樣的桃緋。海灣風平浪靜,宛如神女遺落人間的鏡子。

我徘徊在硃色的鳥居下,無言凝睇著那一天的落日。

千秋庵總本家,始於末廣町,創於1860年,明治時代主要制售昆布菓子及昆布羊羹。

寶來町的元祖山親爺則是四代目店主松田咲太郎的主張,其後根據製法的不同,分別發家成為 札幌 的千秋庵和 帶廣 的六花亭,並逐漸拓展至整個 北海道 。

為了這一口頂級的和牛肉裡脊,一早就特意先跑來一趟,結果卻被告知今日客滿了。

明天也行,請問明天可還有空,我不死心地追問。

真是對不住啊,明天也是滿客……店家小心地賠著禮回道,這時裡邊的人低聲說了些什麼,不過,面前的人又說,若是客人您一個人的話,下午四點鐘倒還能想些法子。

四點鐘吃壽喜燒是嫌早了點,這樣一來,勢必也就趕不急上 函館 山看日落。沒辦法,總好過吃不到,遂接過紙筆寫下名字,幸得一室之席。

四疊大的和室里燒著取暖汀,在梅酒兌蘇打的作用下,烘得人面紅耳赤。障子紙柔和了冬暮那泛起微光的霽色的昏幽,朦朦朧朧地黯淡下去,仿佛紙燈籠里的火燭燃到了頭。

如果壽喜燒也分米飯派和烏冬面派,那我絕對是米飯的擁泵。沾上了醬湯和肉汁,還有一絲絲蛋液的白米飯,最後就著篤到入味的魔芋絲,煮到軟爛的蔥白,簡直就是“壽喜燒的正義”嘛。

餐後的甜食是柚子口味的雪糕球,能咬到飽滿的柚子果肉顆粒,酸甜可口,最是解膩生津。

林夕憑一行“誰能憑愛意要 富士山 私有”,寫絕人情里的愛與怨,是與非。

姚若龍寫下了“在 東京 鐵塔 第一次眺望 看燈火模仿 墜落的星光”,來日我若登這鐵塔,想必也逃不掉輕哼上兩句。

而冠有百萬夜景美譽的 函館 夜景,也有一段唱詞:

“如果我們能在一起 你的天使會比以前愛美麗 會更美麗 就像 函館 的夜景”

那時我用一隻魅族的隨身聽,看不見歌詞的那種,所以翻來覆去地仍是聽不明白梁靜茹唱的“han guang”到底是個什麼地方。

趁年輕的微機課老師不註意,在中學機房的電腦上,我終於看到“han guang”即是 函館 ,這裡的夜景,與 意大利 那不勒斯 和 香港 維多利亞 港的,被稱為世界三大夜景。

只可惜這隨身聽後來不慎遺失,不然現在找出來過去的歌單,一定會很有趣吧。

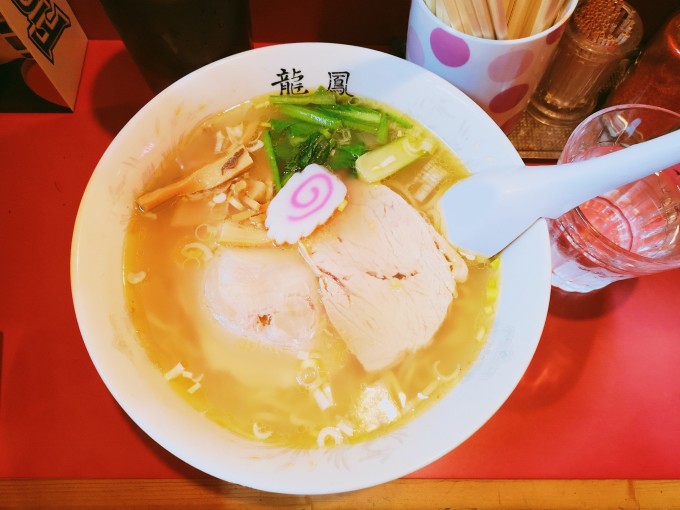

函館 的鹽拉麵, 札幌 的味增拉麵和旭川的醬油拉麵,並稱 北海道 三大拉麵,而鹽拉麵據說又是 北海道 拉麵的開端。

這間龍鳳拉麵店開在隨北洋漁業興起而熱鬧起來的飲食店街“大門橫丁”上,店頭褊狹,不過七座席,風口常站著人食著煙等位。

我來時裡面先坐下了六名 臺灣 來的女生。絕非有意窺聽,不過她們微微抱怨 札幌 沒多大意思的話,還是一字不漏地聽進了我的耳朵里。只是當時我並未放在心上。

拉麵的味道好得沒話說。

外出旅行的時候,走錯了路也沒什麼,可能一時半會打不起精神來,但絕不至於在很長一段時間里都意志消沉。可人生要是行錯路,就很難說了。講什麼“歧路上也有意想不到的景緻啊”,不過是些能枯木逢春的家伙自我告慰的說辭罷了。

就拿我自己來說吧,每前往一個城市,總要留足友人口中“奢靡到浪費”的時間。說不定有想再跑一次的地方,有的場所不去上兩遍不行啊,任我怎樣解釋,友人都不肯接受。好在我一向獨來獨往,沒有同行者也就不會鬧得不歡而散。索性我行我素下去,有感覺的地方就不厭其煩地一去再去,甚至無視導航規劃的最短路線,繞著遠路看看可會在那裡遇上些奇人奇事。

來時我凝視落日沉入海灣,去時我不願忘記照耀元町的 朝陽 。

換上室內拖鞋,關掉相機電源,我推開闔在眼前厚重的木門。

這是我第一次進教堂。

聖殿里涼颼颼的,像是哪裡透著股風。光是矜肅的晦暗,自創世紀來,似主的氣息幽微起伏。正中是聖母 瑪利亞 同使徒約翰擁著耶穌的聖像,受贈於 羅馬 教皇本尼狄克十五世,在兩扇彩色玻璃窗的照映下流光溢彩。走道的兩壁上有“十字架の道行”浮雕,共十四面,精雕細琢著耶穌的十四苦路。牆根的木頭架子上碼放著一列泛黃的聖歌集,有好幾冊已被翻到頁腳翹起,封皮顫巍巍欲落。

到了12月25日聖誕節這一天,教會便不再開放參觀。及至來年3月17日,才又重新打開大門。

老人告訴我說,這一帶的風景,不站在特定的角度是看不出名堂來的。

我翻過頹敗的柵欄,將信將疑地登上大三阪,剛轉過身子,就愣在了原地。

眼前的 函館 是我不曾讀過的無名的詩,是我不曾見過的破繭的蝶:

大地上雪沉沉地敷著,海水似失去了重量般飄浮。就在這小小的十字街角,哈裡斯特東正教會那青磁綠的哥特式尖頂,猶如藍絲絨上的幾粒綠寶石,散髮出奪目的 光澤 。 函館 聖約翰 教會,凈白似高山之巔的雪蓮。元町天主教教堂與東本願寺盤踞在一東一西……

怎麼樣,我沒騙你吧,老人頗為得意地眯起了眼睛。

我連連道謝,老人擺了擺手,慢條斯理地邁開步子走遠了。

不是有個叫地球岬的地方來著,想去那兒看看。我小心地措著詞。

是不是拍攝過什麼電影或電視劇?

唔,這倒沒聽說過,我想應該是沒有的吧。

她便不再接話了,抬頭看一眼電子屏幕告知我發車的站台,揮手將我送入檢票口。

後來在 札幌 ,一整間酒吧的人都頗難置信地輪流跑來問我,你真的到現在還沒去過 東京 ?前幾天卻去了東室蘭這種地方?得到我肯定的回答,一邊拍著大腿一邊嚷道,真是有意思的家伙,天底下居然還有這樣的事情。

若你要問我是否有非去不可的原因,真相恐怕要讓你失望了,我也不過是聽宣傳語說,能一睹太平洋勾勒出萬物棲身的這顆星球的球體弧度,只此而已。

偶爾一回不考慮諸如行事的“正當理由”,而輓起袖子只管去做,也不會是什麼壞事,我是這樣想的。 我在一個寧靜的琥珀角落 遇到了去年的秋日忘了事先看好時刻表,沒趕上9:17的室蘭本線,再下一趟列車要等到10:05,只好坐在月臺冷冰冰的長凳上,嚼起便利店買來當早餐的鮭魚飯糰。

就算是禮拜天,大家都瑟縮在被爐里半支起身子,邊騷著癢邊心不在焉地看著周末放送的特別電視節目,也還是太過寂靜了些。我不敢摘下耳機,生怕聽見自己的腳步聲像只空癟了的罐頭在街上來回打轉。

內浦灣的海突然出現在了上坡路的盡頭,像一輪藍色的太陽般一點一點升起。

“還要繼續嗎?”

“那裡果真有這麼好?”

“如果那裡早就空空如也了呢?”

這樣的叩問,如冥王哈迪斯“不可回頭”的咒誡般交織成一張密網,將人纏縛。

既身為行者,就只能走下去。只能堅信,只要走下去,前方一定會有什麼在等著我,全心全意地走下去。