迷失在叢林與光影中--三月,再憶吳哥之美(小眾游覽秘笈)

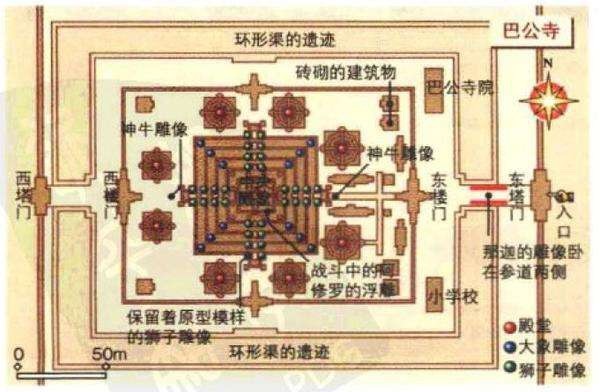

巴孔寺是吳哥第一座山形建築,非常巍峨。整體建築色彩較為灰暗,在引道和護城河的交叉口有幾株盛開的三角梅,用來做為前景拍攝巴孔寺全景會有意想不到的效果。

如果有時間,可以在巴孔寺兩側也花些時間,那裡大部分游客不會去,可以拍到沒有人的景色。

在 印度 教中,宇宙的中心是一座 須彌山 。巴孔寺以五層逐漸縮小的 高臺 ,在平地構建起“山”的象徵。

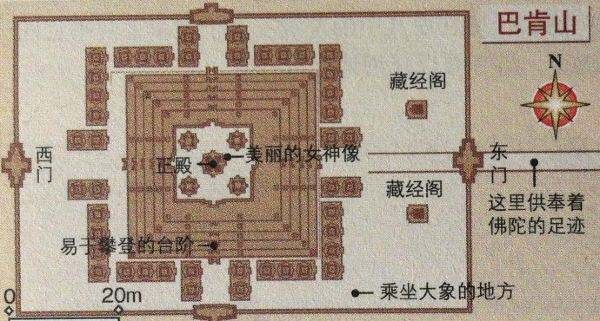

巴肯寺建在巴肯山上,這裡現在是大為熱門的落日觀賞地,反倒沒有太多人欣賞寺廟本身有點喧賓奪主了。不過巴肯寺到了下午五點左右開始限制客流,基本上要排1-2個小時的隊才能上得去。

建議下午三點左右過來,這時人不多,可以好好先看一下巴肯寺,在巴肯寺的平臺上也可以看得到叢林里的吳哥寺的全貌,想拍照片的話,需要200以上的長焦鏡頭。

拍落日的話得看運氣,首先,西面是 洞里薩湖 ,如果水汽蒸騰雲層太厚,拍落日就沒什麼希望;其次,山上游客超多,老外不怕曬,好的位置基本上提前兩小時就有人坐在那裡等了,如果自己怕曬,只能排在後面幾排,拍到的照片少不了前面游客的腦袋。

巴肯山落日有三個主題可以拍:1/天空的雲霞和 洞里薩湖 水面的波光;2/巴肯寺的寺塔剪影;3/ 夕陽里的人像(其實這個在哪兒都能拍)

據史料記載,這座吳哥王朝的第一座人工水庫,長1800米,寬800米,水庫的中央是挖出的泥土堆出的人工島,上面修建有與普力科寺基本相似的羅萊寺。羅萊寺於893年建成,根據銘文,它被獻給四位天神以保佑水庫。 我們這次沒有前往羅萊寺參觀。因為寺廟所要保佑的水庫在時間的長河裡早已乾涸殆盡,即便是雨季也根本看不出水庫的樣子。而且,由於工程浩大,那些年水患一直沒有得到緩解,據說Yaso Varman I 世已經決定放棄羅洛斯,遷都巴肯山,所以水庫和羅萊寺都處於還沒有最後完工的境況。 巴肯寺位於巴肯山上,說它是山,其實也就僅有七十米高的山丘而已。 沒有人能確切地知道,Yaso Varman I世究竟為了什麼放棄羅洛斯而遷都巴肯山。不過,他在這座山丘上修建的巴肯寺倒是開創了信仰 印度 教的一個新高度。 巴肯寺借助山的地勢,仍然採用逐漸縮小的五層台基堆迭出“山”的形狀,使得整座寺廟更加巍峨。 巴肯寺共建七個層面,底層建44座塔,往上五層壇台再各12座,最頂層中央神殿的東西南北也有4座。頂部的五座寶塔,象徵 須彌山 的五座山峰,七層塔意味著 印度 教的七重天,108座塔,則是 印度 教里宇宙秩序的總和。 下麵第一張照片是六年前去吳哥時拍的,現在這裡已經用鋼架和木板搭了一個現代化的臺階,供游客直接走上頂部。再也找不到那種帶著信仰攀爬的感覺了。

當年Yaso Varman 一世和他的臣民站在這裡指點 江山 時,不知會不會預想到他的子孫將在這片土地上創造出耀眼的輝煌,而這些輝煌又將在幾百年後遭遇劫難,最終消逝在叢林里。 從巴肯山上看 吳哥窟 。

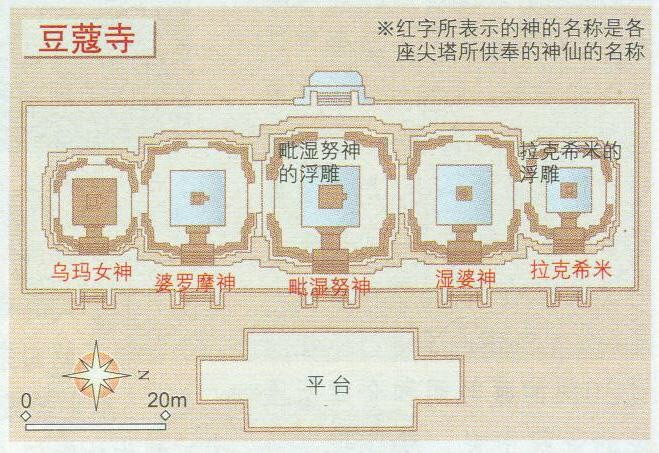

豆蔻寺很小,它的精華在於塔內的紅磚浮雕,非常精美。

大多數游客都是從毗鄰車輛主幹道的西面進入豆蔻寺的,寺廟的正面(東面)有引道和 石獅 雕像。這裡小巧安靜,適合人像創作。