維也納,一座屬於享樂者的城市。深度美食解析。

大部分景點都會去到,但只是走馬觀花停留片刻供拍照留念而已。期間路過了市政廳,市政廳前廣場前熱鬧非凡,這是 維也納 的音樂電影節,支起各種攤位販賣各種美食小商品。

《愛在黎明破曉前》

這部被文藝青年們譽為經典的電影,我不喜歡,甚至有點反感。論其本質,這就是旅行中艷遇,一夜情後分道揚鑣的故事。住不起酒店,在墓地湊合了一宿,這就是浪漫?如果是真愛,兩人可以繼續異地戀,為對方放棄自己的生活也不是不可以。真的沒辦法接受這種毫無邏輯違背操守的故事,我代表文藝青年表示不背這鍋,崇拜這樣感情的不是文藝青年,而是傻瓜。

這是在阿爾貝蒂娜博物館平臺上拍的,照片中背後的是國家歌劇院,café sacher和café Mozart就在樓下。小國家就是好,景點挨得很近。

《第三人》

原本並無意追隨這部電影腳步找尋當年鏡頭裡的景點,路過國家圖書館時,突然發現,圖書館大門正對的那棟樓房,正是電影里反覆出現過的住宅。因為那個大門造型華麗別緻,我一眼就看出來了。

《金衣女人》

美景宮篇章里介紹過了。

這個講的是佛洛依德與榮格,和一位女精神病患者之間的故事。我不太喜歡凱拉·奈特莉,現在已經瘦骨嶙嶙到有些可怕了。但我喜歡她在《贖罪》里穿綠裙子的那個扮相。

這電影拍了三部曲,我只看過第一部。老實說,不是很喜歡。那個年代的表演方式略浮誇,再加譯製片的口音,跟看話劇差不多。我本身對茜茜公主本人也沒什麼看法。

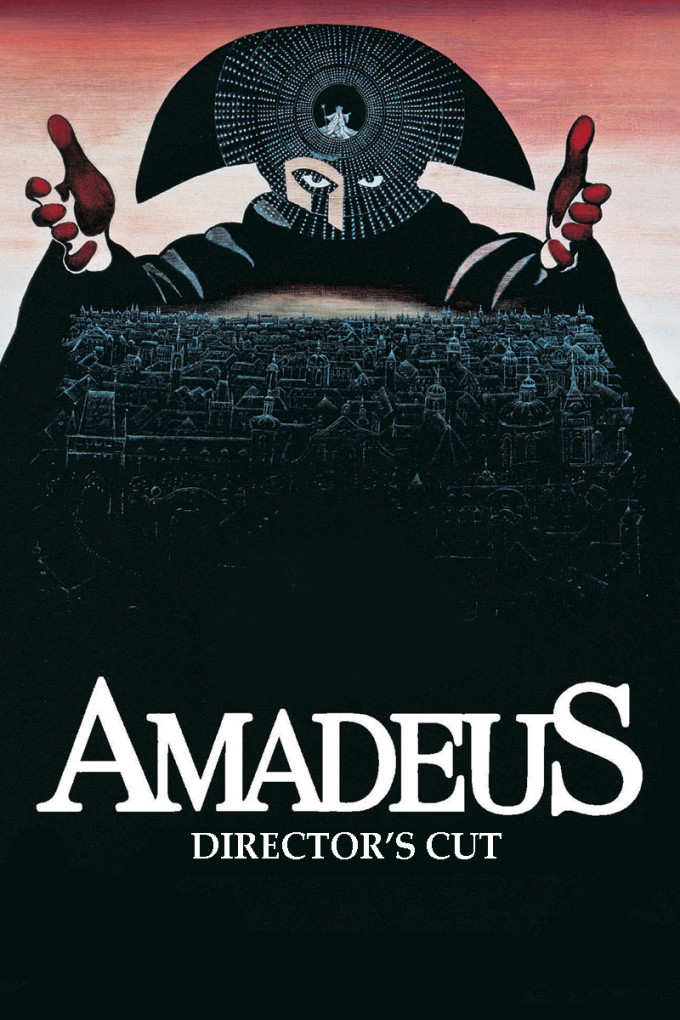

這是榮獲57屆奧斯卡最佳影片、最佳導演、最佳男主角的一部電影。雖然拍攝地是在 布拉格 ,但講述的是莫扎特在 維也納 的一生。不知道莫扎特本人是否跟影片中刻畫的一樣,瘋瘋癲癲的樣子,但據說電影為了戲劇衝突,內容與史實相去甚遠。

我不禁想起那天清晨微雨中,美泉宮外地鐵出口一棵馬慄樹下,那位為來往行人演奏小提琴的老先生。當時的我被川流不息的人群帶動,無暇駐足聆聽,但這匆忙一瞥卻深深印入我腦海。那位穿戴整齊的老先生,獨自兀立在涌動人潮中,在那棵偌大的馬慄樹下神情淡然的演奏著。雨絲透過樹葉的縫隙落在他灰色呢外套上,肩上的呢料上結了晶瑩剔透的水珠。那一刻,在美泉宮外天空中輕輕振蕩的悠揚旋律中,雨滴落在手中紅色雨傘上的輕快打擊聲中、馬慄樹搖曳發出的沙沙聲中、來往人群皮鞋撞擊泥濘地面的硜硜響聲中……我忽地想起那個除夕夜,打開屋門他站在面前,披星戴月風雨兼程的他,肩上的深灰布料上結著同樣晶瑩剔透的水珠,它們被昏暗的路燈折射出星星點點的微光,這微光卻似光芒萬丈,照亮了我的昏暗與陰霾。

那個被印在鈔票上的 奧地利 國寶建築師奧托·瓦格納,他認為旅行是建築師自我教育的有效途徑,能夠豐富經驗和開闊眼界。那個年代藝術類的學生,包括建築系學生,畢業後實踐前,都會花上一兩年時間去 意大利 旅行,接受古典藝術的熏陶。我幼年時曾無意翻開過一本國外的建築圖冊,那是我第一次發現,世界不僅僅是我們周圍這般模樣,在很遙遠的地方,世界的模樣是全然不同的,這或許就是我熱愛旅行的原因之一。

在去 維也納 之前,除了聽人提起過 維也納 有個建築界都知道的銀行,對它的設計者奧托·瓦格納毫無瞭解。出發之前,我重溫了七部與 維也納 相關的影片,翻看了三本茨威格的書,查閱了大量資料,聽了很長時間的古典樂。不僅把 奧地利 的歷史粗淺的順了一次,還瞭解到許多這個國家的藝術瑰寶,以及坊間的奇聞異事。當我身臨其境,帶著自己看過的電影,讀過的書籍,聽過的音樂,漂洋過海與它們的載體相遇,這種精神與物質的相會,就像打了針腎上腺素般讓我興奮不已。

回頭審視自己這些年,很欣慰,我的旅行已經從最初簡單的空間進化為了更深刻嚴肅的旅行。我並非在說這是最好的方式,但這是我喜歡的方式。