#我的2017#Amazing Angkor!-帶著爸媽3日暴走游吳哥

在小島中心的大水池四方各連有一個小型水池,大水池的水通過四個方面的雕塑的噴口流入小水池。北方為象代表水,東方為人代表土,南方為獅代表火,西方為馬代表風。當時在大水池的池底中滿有醫療作用的草藥,待雨季到來,池內水漲,藥水就會流入小水池中,四個池水中的藥效各不相同,不同的病人就會被安排到不同的水池~~

在大水池的東面有一匹馬踏水而來,傳說海上商人遇難, 菩薩 化身為馬,把遇難者從水中救起。這尊飛馬救難石雕經歷了800年歲月如今已經殘缺補齊,但馬的兩側還能看到獲救的人們攀附在馬旁。

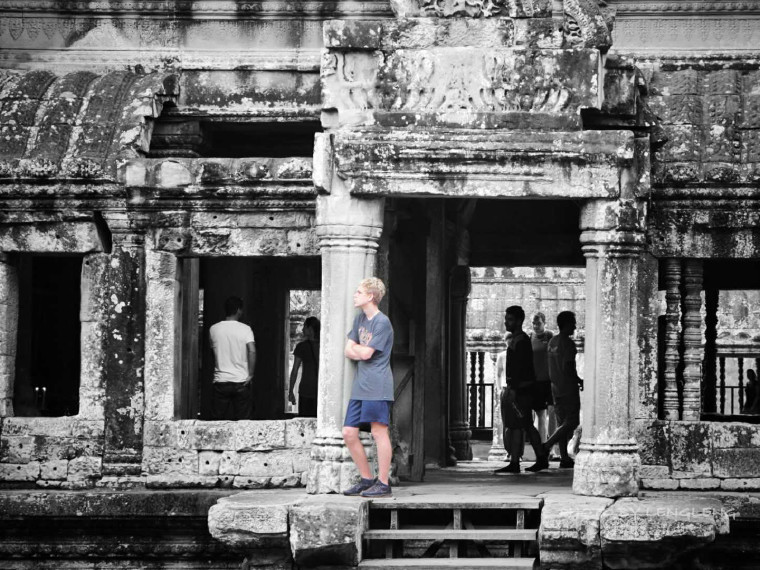

塔遜寺(Ta Som)是 柬埔寨 吳哥地區的一座小型寺廟,建於12世紀國王闍耶跋摩七世(Jayavarman VII)時期。它位於吳哥城(Angkor Thom) 東北 部,龍蟠水池(Neak Pean)東側。國王把這座寺廟獻給他的父親——1150年至1160年在位的達爛因陀羅跋摩二世(Dharanindravarman II,原名Paramanishkalapada)。寺廟由一座神龕和周圍的紅土迴廊牆組成。和附近的聖劍寺(Preah Khan)和塔布蘢寺(Ta Prohm)一樣,塔遜寺也有大部分建築體未被修複,大量的樹木和植被仍生長於廢墟之上。1998年,世界遺產基金會(WMF)已經把這座寺廟列為修複項目,並開始致力於加固建築體的結構,以保證游客的安全。

塔遜寺的入口位於東側。寺廟有護城河環繞,四圍有三堵紅土迴廊牆,牆體被兩座門樓(入口)隔開。門樓為十字形,兩側各有一個小房間,裝飾有帶欄桿柱的窗子。門樓的主體結構屬於巴戎寺(Bayon)風格,四面刻有四張臉。東面的外門樓已經和一棵菩提樹(Ficus religiosa)融為一體,樹根穿過牆體伸入地面。寺廟的內部有一座十字形的中央聖殿,四周是迴廊和四個角亭,東入口 通道 的兩側是小型的藏經閣。

我們當時拍照也沒意識到這個很獨特的樣子,最後一天好像是從門票還是哪裡看到了這個景點的照片,老爸強烈要求我帶他去,得知我和老媽已經在前一天去過了,老爸表示非常可惜~~

東梅奔寺供奉 印度 教天神濕婆(Shiva),並用以榮耀國王的雙親。它的地理位置反映了高棉建築師們對於朝向和基本方位的高度關註。東梅奔寺與羅貞陀羅跋摩二世的國廟比粒寺(Pre Rup)建於同一南北軸線上,前者位於後者以南1,200米,恰好在東湖之外;而它又與羅貞陀羅跋摩二世的另一傑作,王宮寺廟“空中宮殿(Phimeanakas)”建於同一東西軸線上,在其以西6,800米的位置。

東梅奔寺於公元953年完工,與比粒寺風格大致相同。它有兩道迴廊牆,分為三層。它同時使用了所有堅固耐久的高棉建築材料:砂岩、磚、紅土和泥灰。位於正方形平臺最頂端的是中央塔,周圍是四座略小的廟塔,位於平臺的四角。廟塔用磚塊製成,上面還留有用來固定泥灰的小孔。

東梅奔寺的雕刻五花八門,別具一格,其中就包括第一層和第二層平臺四角上兩米高的獨立石頭象。所刻畫的宗教場景包括騎在三頭神象愛羅婆多(Airavata)身上的天神因陀羅(Indra),以及騎在神牛 南迪 (Nandi)身上的濕婆。橫梁上的雕刻尤為精美。

如今,站在上層眺望的游客只能靠想象來填補寺廟周圍的廣闊水域。底層的四條棧橋也證明瞭從前的人們是靠划船抵達寺廟的。”

如果不看介紹,站在入口的基座下麵根本無法想象這裡原來曾經是蓄水池的所在~~看來古代 暹粒 的氣候要比現在濕潤許多啊

老市場的背面,馬路對角就有一家看起來挺洋氣的cafe,名字叫fifty5 kitchen bar~~正好還有Gelato賣,我就拉著老媽在這裡歇腳

冰激凌是要到冰櫃這兒自己點的,我就直接選了一個coconut的球兒