↑元妙觀 臨近關門時間,玄妙觀里也沒有太多的香客。 十、西街從玄妙觀出來便是東街,離鐘樓已經不遠了。

鐘鼓暮景:

↑泉州鐘樓 寧波 的鼓樓進行了現代化的改造,而眼前這個 泉州 鐘樓則更徹底,純粹就是現代的建築。

這裡有一家 長沙 臭豆腐十分好吃,排隊的人挺多,夫人與孩子各吃一大碗:

↑泉州鐘樓 旁邊還有一家老字號肉粽店,幾乎沒有空座,懶得等位。我對食物沒有特別的講究,能充饑就行。

西街的東端:

↑泉州西街

↑泉州西街 這條街是典型的 泉州 紅色傳統建築。 十一、中山街鐘樓南面的 中山 中路:

↑泉州 這條 中山 中路的近代騎樓保存得比較多。 中山 中路與西街一樣,8:30-22:00禁止汽車駛入。

換個角度看鐘樓:

↑泉州鐘樓 吃完晚飯,夫人與孩子先回民宿,我一個人去 中山 北路的威遠樓與朝 天門 。 (一)鐘樓夜色中的鐘樓:

↑泉州鐘樓 (二)威遠樓鐘樓往北二百多米是復建的威遠樓:

↑泉州 威遠樓是唐宋時期的州署,這個復建的建築也尊重了閩南建築的傳統。

威遠樓往北兩三百米還有個泉山門,白天從高鐵站打車經過此處時,我已經看到了這裡有一段城牆,問司機是不是泉山門。不料這個司機啥也不懂,說這隻是 中山 公園。此刻我看到的是它的背影,只是一段重建的城牆狀物體。那天晚上比較冷,大約只有六七度。我不想冒著寒風去看一小段黑乎乎的城牆,再加上司機的話起了一定的誤導作用,所以沒繞過去。事後想想,這個重建的泉山門應該是朝西的,如果繞過去,可以看到它的正面。

泉山門再往北走500米左右是重建的朝 天門 ,它應該是 泉州 古城的北門。 (三)朝天門明隆慶《 泉州 府志》認為:北樓“即 羅城 之朝 天門 。”清乾隆《 泉州 府志·古跡》稱:“朝 天門 系南唐保大中(943—957),留從效擴城後方予北門之名號。”

2001年8月4日開工重建的朝 天門 ,位於現北門街環島。該城門按照宋元官式古城門樓工程設計,占地面積為577.8平方米,建築面積約700平方米,建築總高度為22.3米,城樓為五開間二層歇山式單檐木結構建築,各道工序工藝上精雕細刻,精益求精。

↑泉州 除了泉山門與朝 天門 之外, 泉州 還復建了西門 臨漳 門,不過懶得一一前往了。 2月6日早上起來,拍一拍居住的民宿:

↑泉州西街 寂靜的古榕巷:

↑泉州西街 舊館驛巷:

↑泉州西街 開元寺西塔:

↑開元寺 東塔:

↑開元寺 從開元寺西街的西口打車到 洛陽 橋,行程 13.9公里,用時23分鐘,車費39元。本來我說到 洛陽 橋南入口,可是司機從北面的現代公路橋過了 洛陽 江,在牌坊路口停下,此處車子不能進入,讓我們向南走500米到 洛陽 橋的北端。 一、洛陽橋(9:20-10:35)洛陽 橋原名 萬安 橋。位於 泉州 洛江區 橋南村與惠 安縣 洛陽 鎮交界的 洛陽 江入 海口 處。是我國第一座海港梁式 大石橋 。橋未建時只有舟渡叫“ 萬安 渡”,北宋時為適應 泉州 海外交通的發展,陳寵(或稱李寵)於慶歷初首先徑石作浮橋;皇祐五年(1053)四月,王實等人開始建造 大石橋 ;至和、嘉祐間,蔡襄兩知 泉州 時繼續主持建造,至嘉祐四年十二月(1059~2月)竣工。

橋全系花崗岩石砌築,長360丈,寬1.5丈。橋上東西兩旁原立有500根欄桿 石柱 ,28只 石獅 ,橋之東西兩側又建有7亭9塔,南北兩端分立4尊石將軍,建橋中創造了“筏型基礎”、“種蠣固基”和“激浪以漲舟,懸機以弦 ”的浮運架橋法,為橋梁建築技術開闢了新紀元。

從南宋 紹興 八年(1138)至清 咸豐 十年(1860),該橋共進行19次修葺,其中最著名的是明宣德六年(1431), 晉江 池店富商李俊育獨資把橋增高5尺。民國二十一年(1932),十九路軍又把橋增高2尺並加築鋼筋水泥橋面至二丈以通汽車。橋實測731米,寬4.5米,船形墩45座。近年政府撥巨款重修,恢複原貌。

附屬文物有中亭、西川甘雨亭、昭惠廟、義波祠、蔡襄祠、四尊石將軍、六座石塔、二十六方石碑和“ 萬安 橋”、“萬古安瀾”等摩崖石刻。

洛陽 橋作為 中國 古代四 大名 橋之一,於1988年入選了第三批全國重點文物保護單位。

洛陽 橋是 東北 —西南走向的,為了統一稱呼,姑且將其當作是東西走向的。

在 洛陽 橋的 東北 角拍橋的逆光全貌:

↑洛陽橋 橋東有一對石塔:

↑洛陽橋 還有一對石將軍:

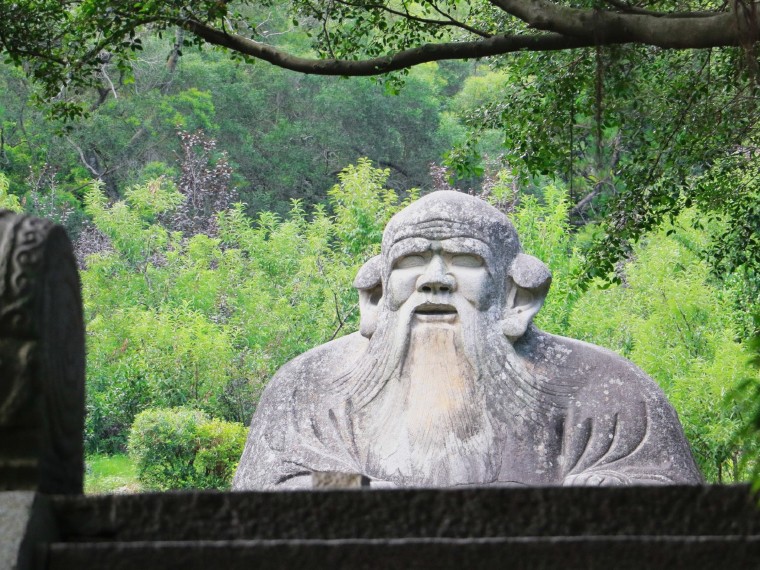

↑洛陽橋 橋頭還有高大的蔡襄雕像:

↑洛陽橋 這孩子沒帶別的玩具,但也有自娛自樂的方式:

↑洛陽橋 從東向西看 洛陽 橋:

↑洛陽橋 回過頭來看看蔡襄:

↑洛陽橋 拍拍自己和孩子的影子:

↑洛陽橋 橋中部的石塔:

↑洛陽橋 破碎的橋面:

↑洛陽橋 江面上還有蠣田:

↑洛陽橋 這是一種“養蠣固基”的做法。

東面的這片雲彩姿態挺飄逸:

↑洛陽橋 河床里僅存的水面上,還有養蠣人的小舟在行動:

↑洛陽橋 自西向東回看 洛陽 橋:

↑洛陽橋 西岸橋頭的全景:

↑洛陽橋 其中有碩大的“ 萬安 橋”三字石刻。

還有大批石碑: