初訪大洋洲,悉尼墨爾本大洋路10日談

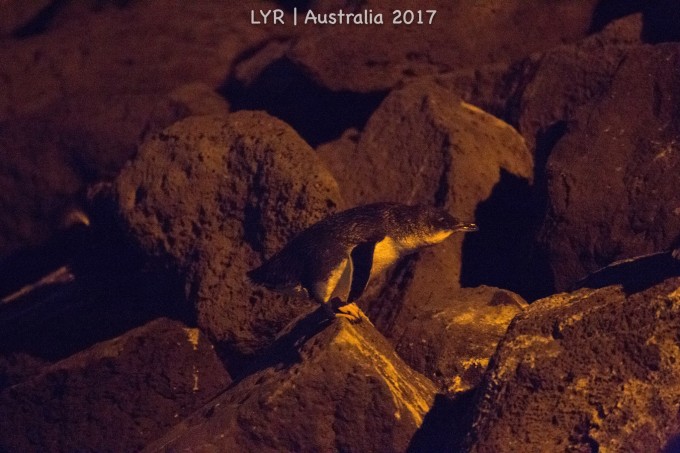

由於這個保護區是不收費的,因此也沒有固定座位或者固定站位。小可愛們每天上岸的點也是不固定的,實際觀看的時候大家都是來回走動的。

大概是傳說中的“海鴨子”?

黑白相間的外套真是特別Fashion。

(我到訪的時候恰好是澳洲同性婚姻投票前夕,後面 悉尼 部分細說)

首先有一隻小企鵝從 水裡 鑽出來,走到沙灘上勘查情況,左看看右看看,確定沒有可以情況之後就向其他小伙伴發送腦內電波:“clear!clear!go go go!”

於是企鵝軍團就慢慢地開始從 水裡 出來搖搖晃晃地走回自己的窩!

它們的列隊不是特別整齊,不是我想象中浩浩蕩盪排成隊的,但是不知怎麼地沙灘上突然就多了很多小可愛,它們還挺會摸黑的。

這是我當時發在PYQ的小視頻,清晰度有點渣,但小動物們真的很闊愛啊。

右邊:“嗯??我不是,我沒有,別瞎說!!”

因為小企鵝對紅光是不敏感的,紅光不會傷害它們的眼睛,同時又可以讓吃瓜群眾們看清這群小可愛。

總的來說,第一次近距離看到真企鵝,看它們搖頭晃腦在沙灘上走來走去,我真的很感慨,這和在動物園看是完全不同的兩種體驗,而且野外的小動物和動物園裡的小動物也完全不一樣。

希望這麼美麗的地方可以一直保持下去!

當然,上面列舉的另外三條公路我都還沒走過,此排名僅代表當前想法,哈哈。

大洋路 位於 墨爾本 西部,第一次世界大戰後,近5萬名澳洲士兵從 英國 歸來,戰後經濟蕭條,失業率上升,政府為了安置這些戰場歸來的老兵,想出了安排他們開荒修路的辦法。這條路於1919年開始動工,到1932年,從 吉朗 到 坎貝爾港 之間長達180公里的海濱公路正式建成開通,期間共有3000餘工人為此付出了艱辛的汗水。英語中通常將“第一次世界大戰”稱為“Great War ”,而這條路又是參加過第一次世界大戰的士兵修建的,所以被正式命名為“Great Ocean Road” ,中文譯名: 大洋路 。

按照游覽地貌區分, 大洋路 可以簡單分為三個部分:

第一部分是以 托基 為起點一直到 阿波羅灣 的衝浪海岸Surf Coast,沿途有不少適宜漫步或衝浪的海灘,以Bells Beach為代表;

第二步部分是奧特威雨林(也叫大奧特威國家公園),這一片包含了從 洛恩 和 阿波羅灣 延伸向內陸約一千平方公里的區域,奧特 威海 角 燈塔 正佇立在這片雨林向大海突出的一個海角上。 大洋路 在這一段遠離了海岸線,直到穿過森林後,才重新回到海邊。

第三部分則是以 坎貝爾港 為中心向兩側延伸的沉船海岸,此段海岸線多為海蝕地貌,其中最著名的莫過於十二門徒(又稱十二使徒岩)。佇立在海岸中與峭壁相望的幾塊砂石岩,歷經不知道多少年的風浪侵蝕,終於長成了耶穌十二門徒的模樣(誤)。

雖然在二十世紀50年代人們還管這個景點叫“母豬和小豬”,不知道什麼時候突然經歷了巴啦啦小魔仙變身。

以上搞笑的事實絲毫掩蓋不住沉船海岸的波瀾壯闊,多少人不遠萬里,遠渡重洋,就為了來看它們一眼。

大部分澳洲旅行團只安排一天在 大洋路 上,基本上就是直奔十二門徒而去,上車睡覺,下車拍照,畢竟沒有在十二門徒拍過打卡照,不足以證明你來過 大洋路 。

而現在自駕的國人在做了攻略後,大部分 會安 排3天在 大洋路 上。這是一個比較合理的選擇,一來不用全天忙著開車,有機會多玩幾個景點;二來我天朝同胞大多沒有太多假期,能在 大洋路 獃超過3天以上,真的是非常奢侈了。而歪果仁則不一樣,他們往往可以獃上1-2周, 吉朗 衝浪,雨林徒步,仙女港觀鯨,每一項都值得停留好幾天。

我選擇了大眾化的3天行程,基本上囊括了 大洋路 80%以上知名景點:

Torquay衝浪海灘、Angle sea高爾夫袋鼠、Aireys Inlet小紅帽 燈塔 、 洛恩 小鎮棧橋、Otway雨林野生考拉,以及以十二門徒為代表的 坎貝爾港 沉船海岸系列景點,包括Gibson Steps、十二門徒、 洛克 阿德峽谷、 倫敦 斷橋和 群島灣 。

大洋路 三天的住宿分別安排在了 洛恩 、 坎貝爾港 以及 吉朗 。

彼時還完全沒有右舵駕駛經驗的我,對於從 墨爾本 City開車上路比較沒把握,因此選擇了迂迴戰術。

雖然一行人拖著行李從 吉朗 火車站走了一小段才到達車行,但拿到車的那一刻心裡還是比較鎮定的,從車行開出來一路上車也不多,心理上比較放鬆。

如果完全不擔心右舵駕駛,可以選擇直接從 墨爾本 取車上路。