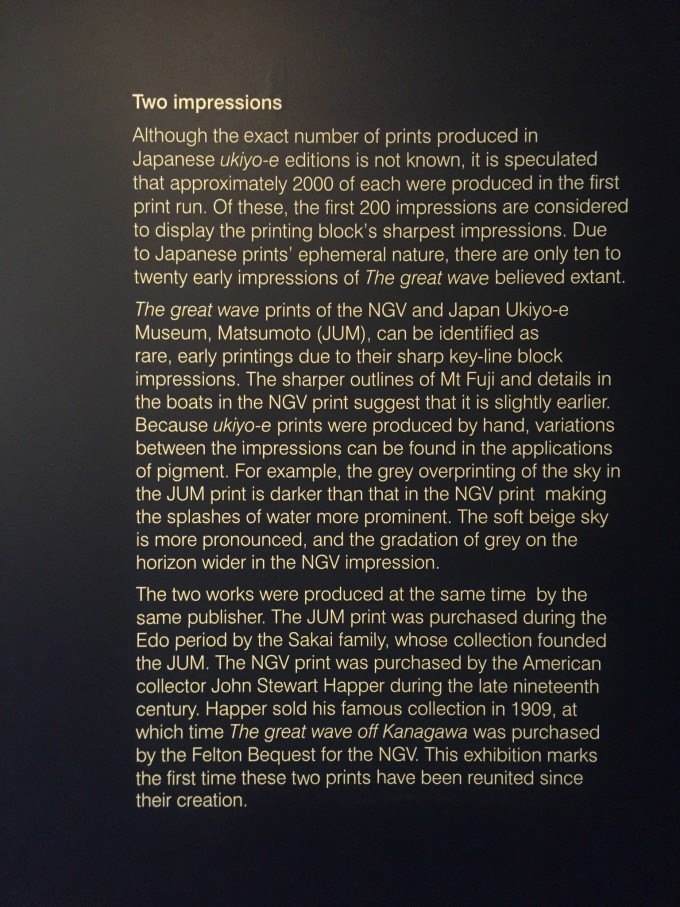

初訪大洋洲,悉尼墨爾本大洋路10日談

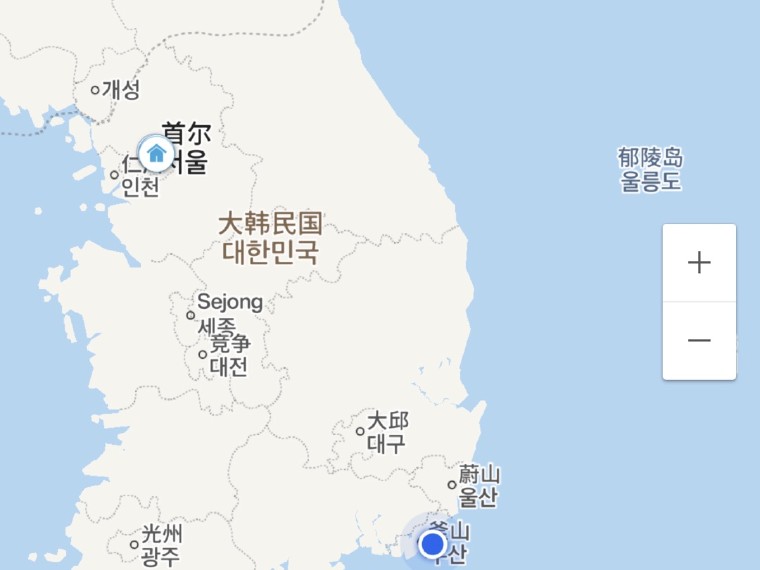

Docklands是 墨爾本 的一個區域,位於距離 墨爾本 市中心1.1公里的西南面。其歷史可以追溯到19世紀,直到上世紀70年代,Docklands都是碼頭貨倉,到了90年代,Docklands的面貌徹底改變,餐館、酒吧、寫字樓如雨後春筍拔起,逐漸興旺。隨著人口不斷增長及商務的擴張, 維多利亞州 政府於2007年將Docklands併入 墨爾本 中心區,東邊是原 墨爾本 CBD,南邊是雅拉河Yarra River和Crown Caisno,西邊是 墨爾本 港出 海口 。

碼頭這邊正對著西邊,但夕陽卻是被擋住了,也沒有好的前景。旁邊的水景建築倒是蠻好看的,平靜的水面讓倒影也無比清晰。

遂架上腳架,拍之!

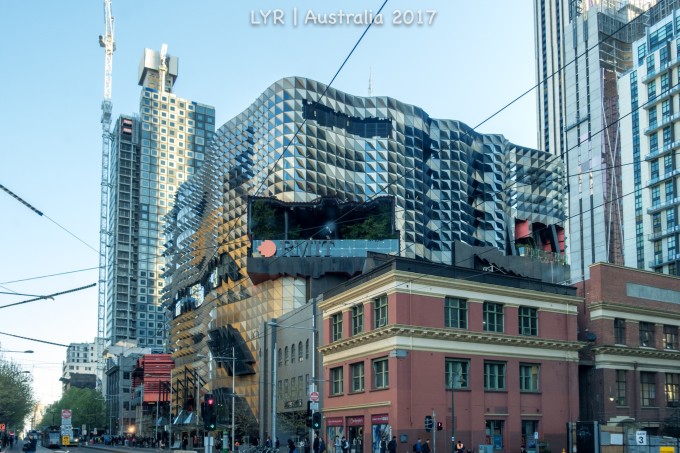

維多利亞州 國立美術館(National Gallery of Victoria,簡稱NGV),是 澳大利亞 廣受歡迎的藝術展館。館內藏品極為豐富,包括許多世界公認的一流藝術品。藏品均免費開放參觀,但特殊展覽可能收取入場費。

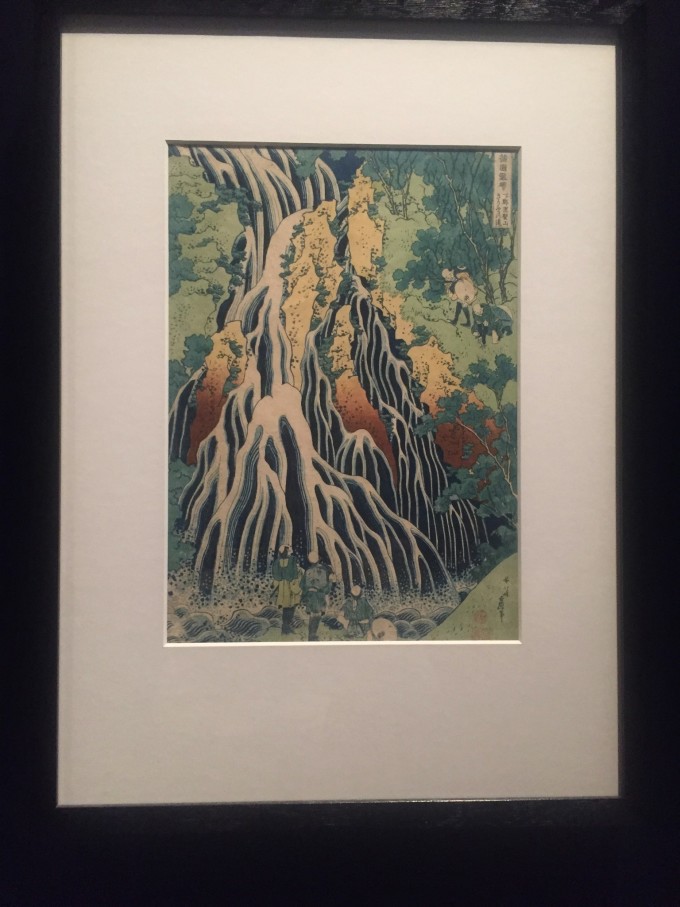

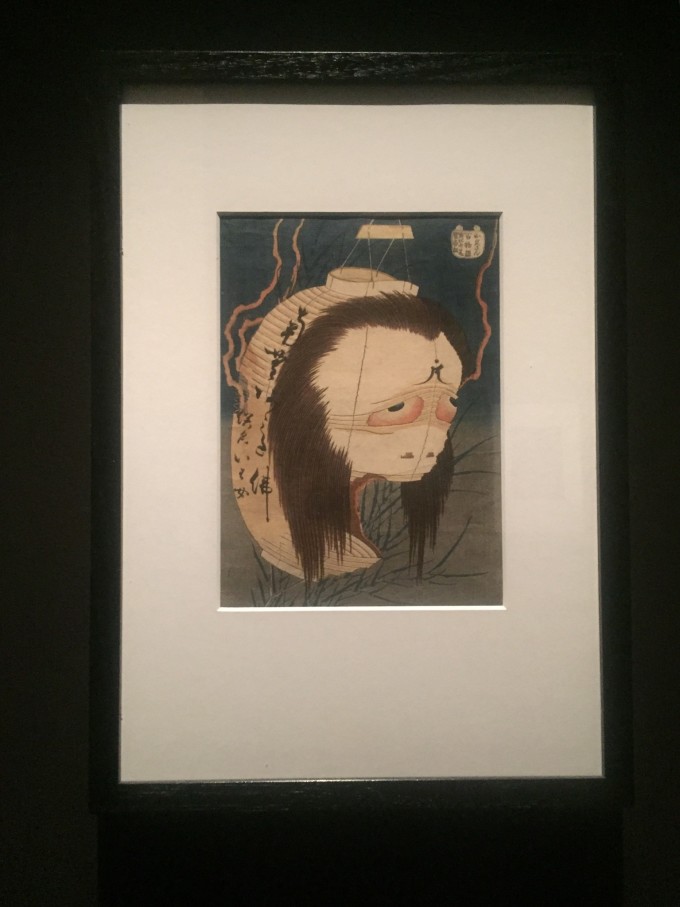

出行前無意中得知“葛飾北齋先生畫作展”在07月21日至10月15日期間在NGV展出,我立馬將其排入行程。

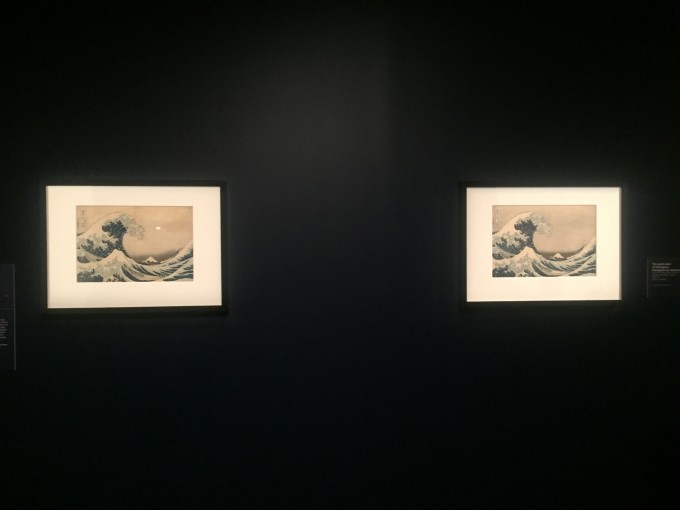

你可能不知道北齋是誰,但你一定見過他最著名的一副作品:《神奈川衝浪里》。

北齋的展覽門票16刀/人,儘管此時已是展覽尾期了,觀眾依然非常多。同期館內還有DIOR的服飾展。

一直知道它是 日本 浮世繪的代表作,可我從來沒有真正去瞭解過,什麼是浮世繪。

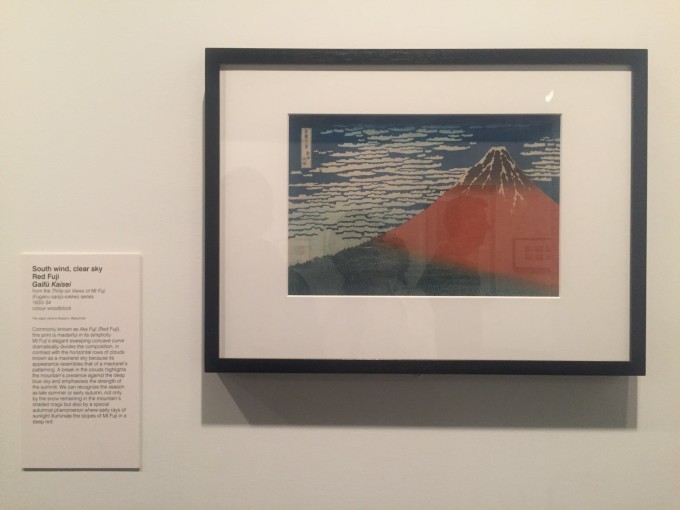

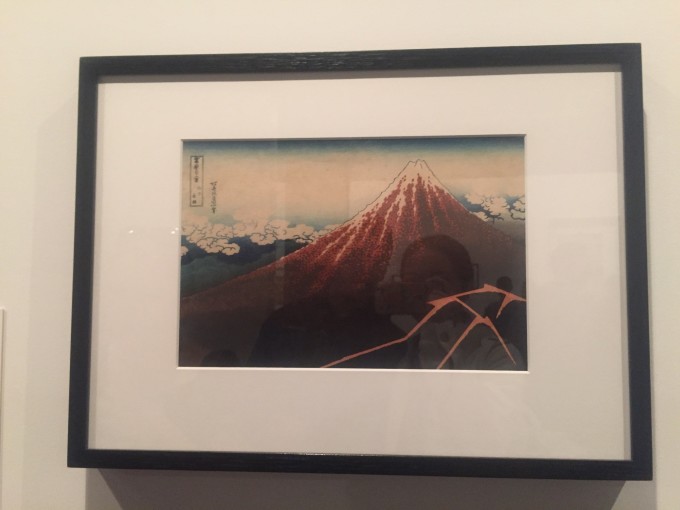

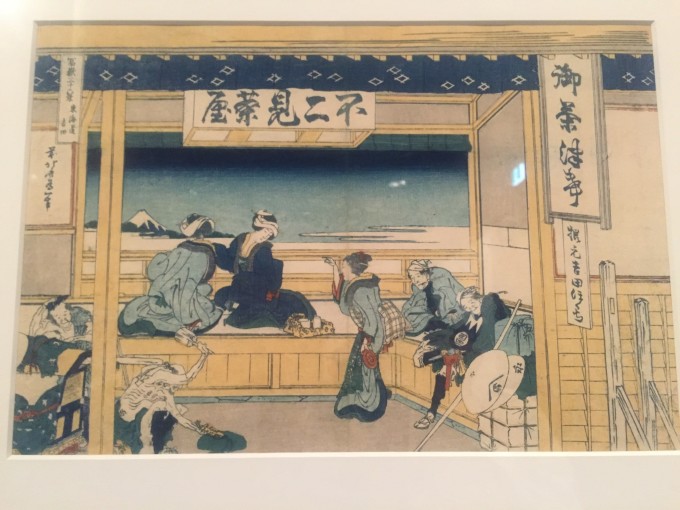

原來浮世繪指的是 日本 的風俗畫、版畫,它是 日本 江戶時代興起的一種民族藝術,是典型的花街柳巷藝術,主要描繪人們日常生活、風景和演劇。浮世繪常被認為專指彩色印刷的木版畫,而我現在看到的,正是當年的印刷品。

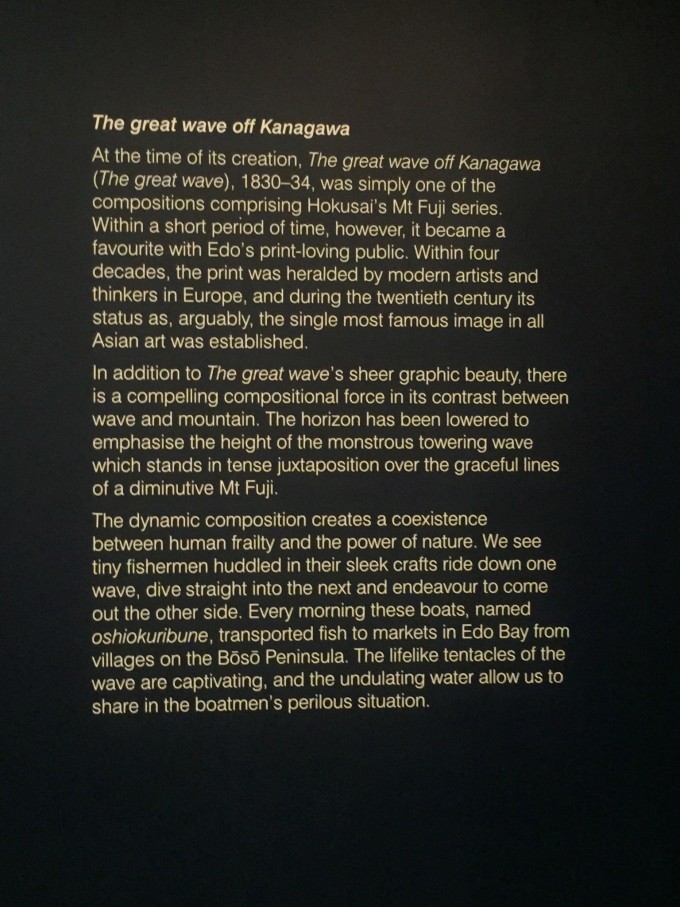

《神奈川衝浪里》起初只是北齋的《富岳三十六景》系列之一,然而沒過多久,它就成為了當時喜歡浮世繪的人們的最愛。短短40年後,神奈川的浪刮到了歐羅巴,影響了莫奈和梵高,甚至作曲家德彪西。梵高的《星夜》中的漩渦圖案被認為參考了神奈川的浪,而德彪西的交響詩《海》也被認為受到了《神奈川衝浪里》的啟發。

正是這種大膽的、超前的表現手法,讓它脫穎而出,遠傳 歐洲 ,進而影響了一個時代。

儘管《神奈川衝浪里》的確切印刷數量尚不清楚,但據推測首批印刷大概2000張,而頭200張被認為是最清晰、畫質最好的版本。由於保存不易,全世界只有10到20個早期的大浪得以現存。這兩幅印刷品都被認定是罕見的早期印刷品,而NGV的版本中, 富士山 和船的輪廓更為清晰,使得它被認為是早於JUM版本的作品。

我在這兩幅一模一樣又略有不同的畫作前獃了半個小時,企圖辨認它的每一幀細微的差異。心中暗暗決定,我要親自去看一眼,真實的,神奈川的浪。

( 墨爾本 之行6個月後,我在櫻花季到訪了 關東 ,將想法變成了現實。)

這次來澳,不巧遇上弗林德斯車站正在修葺,已經圍蔽。做攻略時,卻發現車站後的一條小巷子Degraves Street,是一個打卡熱門地。

墨爾本 可稱得上是 澳大利亞 咖啡文化的首府,而這條小巷子正是一條咖啡街。街道兩旁儘是咖啡店和食肆,夾雜著街頭藝術和復古時裝店,路兩邊是連綿不斷的露天桌椅。整條巷子極為狹窄,但卻是Local喜愛的熱門地點,匆匆路過的上班族可以在這裡帶走一杯咖啡,再趕去弗林德斯車站;世界各地的游客倒是可以在露天餐廳坐上一下午,談天說地。

而像我這樣的打卡游客,當然是來拍照的了。

至少坐上1個小時,看著正午的太陽從頭頂灑下來和擋雨棚形成陰影,看著來往的人群發獃。

Hosier lane, 墨爾本 大名 鼎鼎的塗鴉街,從Degraves St過來不遠,步行可達。

儘管來之前聽說這裡會有流浪漢和吸毒人員遊蕩,我還是決定來看看。

結果實際上,游人比流浪漢多多啦,世界各地的都有,打卡不分國界。

這裡的塗鴉據說更新頻率很快,塗鴉大師們每次更新需要完全覆蓋上一幅塗鴉,而不能在別人的前作上添手畫腳,算是“行規”。

拍了幾張圖,我也匆匆離場了。

皇家拱廊是 墨爾本 著名的 維多利亞 時代風格建築,建於1869 年,現在是一個購物中心。

華麗的裝飾下是一些莫名其妙的店鋪,就是貨架上擺滿那種一看就是賣給游客的東西的店。