走進俄羅斯 , 我墮落在千年的時光隧道

隨著 中國 游客日益增多,中央武裝力量博物館為 中國 游客準備了一個特別節目, 就是通過紅旗歌舞團,按照打出字幕的年代順序,表演一些 中國 人熟悉的蘇聯老歌和 俄羅斯 舞蹈,以調配參觀博物館的趣味,增加博物館自身的經濟收入。

紅場的北部建築大多建於後期。中部西側是無產階級革命導師列寧墓,始建於1924年,重建於1929年,最創造性的是使用水晶棺真空保存遺體,以供後來的革命者瞻仰。陵墓為半地穴式,地面建築呈正方三層台狀,用紫紅花崗岩和黑色拉長石鑲砌,門楣上鐫刻著“列寧”字樣,透露出莊重肅穆的氣氛(請原諒我使用了一些考古專業術語)。陵墓背靠克裡姆林宮塔樓和宮殿,入口在紅場 西北 角。

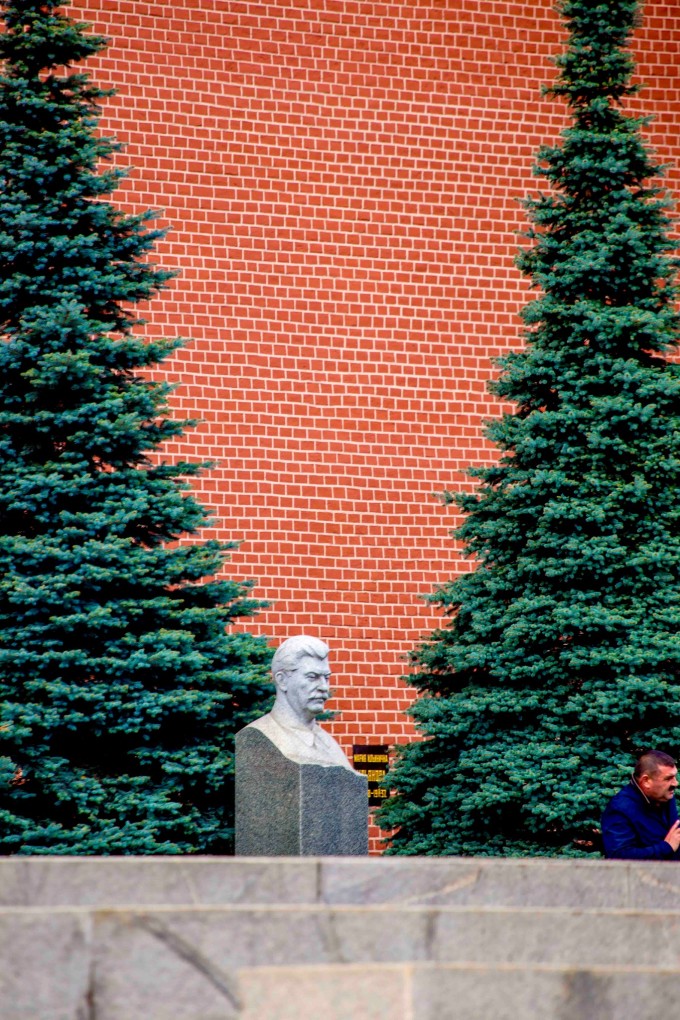

列寧墓的後排是蘇聯領導人的“12名人墓碑”,最後加入的鐵腕人物斯 大林 ,他被克魯曉夫從列寧墓中移除,放到了他革命伙計的行列當中。當年,我們收到的信息只是兩句話:“斯 大林 的遺體從列寧墓中拉出紅場,用煤油燒掉”。

紅場最為隆重的是每年盛大的閱兵式。蘇聯第一次閱兵發生在1918年11月7日,為慶祝紅軍在前線的勝利與十月社會主義革命1周年,列寧和托洛斯基檢閱了剛剛成立的蘇維埃紅軍部隊。在紅場的第一次閱兵發生在1923年5月1日,以慶祝5·1國際勞動節。最著名的一次閱兵式是1941年11月7日,當時納粹 德國 軍隊已經抵達 莫斯科 附近,斯 大林 在閱兵式上發表了著名的演說,受閱部隊隨即開赴前線作戰。 莫斯科 創造了“一個冬天里的的奇跡”,使希特勒重蹈拿破侖的覆轍。現在的閱兵式通常一年兩次:紀念蘇聯衛國戰爭勝利的5月9日和十月革命 成功 的11月7日。紅場 西北 角有一座 喀山 聖母大教堂,由十七世紀早期,趕走侵占 莫斯科 的 波蘭 立陶宛 聯邦軍隊的波扎爾斯基所捐建,1936年因紅場閱兵被斯 大林 下令拆除,1993年得以重建。

紅場正北是建於19世紀的國家歷史博物館。博物館門前的馬涅什廣場上,矗立著一座高大的朱可夫元帥騎馬像。雕像立於1995年5月8日的紀念二戰勝利50周年之際,朱可夫元帥被認為是第二次世界大戰中最優秀的將領之一,指揮蘇軍搶先攻占 柏林 ,1955年出任國防部部長,為克魯曉夫上臺立下汗馬功勞。

如果你是二戰史的粉絲,不妨到勝利廣場參觀衛國戰爭中央博物館;如果時間不夠,到紀念二戰的無名烈士墓打個卡,憑吊一下,也是不錯的選擇。無名烈士墓位於克裡姆林宮紅牆外 西北 側的 亞歷山大 花園裡,它建於1967年的勝利節。深紅色的 大理 石陵墓上,雕塑了簡約明快的鋼盔和軍旗,永不熄滅的五星火炬在燃燒;墓碑上鐫刻著兩句意味深長的話:“你的名字無人知曉,你的功績永世長存”!陵墓西側還排列著12座長方體花崗岩標誌物,每塊石碑上逐一鐫刻著衛國戰爭中12座英雄城市的名字和金星勛章圖案。每小時一次的換崗儀式是必看項目。

時光還停留在二戰之前的1935年, 莫斯科 已經開始深挖建設地鐵,當時建成11個地鐵站。全世界的地鐵,以 莫斯科 的最出名,視覺效果也最震撼!它有兩個特點:一是陡深,為戰爭作准備嘛;二戰期間,斯 大林 還在這裡親自主持召開過蘇共高級會議呢。二是奢華,要建成無產階級人民大眾的宮殿嘛, 莫斯科 地鐵站在1937年 巴黎 舉行的展覽會還獲得建築大獎呢。 莫斯科 地鐵站一直被公認為是世界上最漂亮的地鐵站,目前建成有195個車站、325.5公里的運營里程,幾乎都是斯 大林 時代修建的,其中44個站列入俄國文化遺產。每一個地鐵站都會有自己的主題,每座地鐵站都單獨由著名的建築師設計,風格獨特,華麗典雅。在這將近200個地鐵站中,竟然找不出兩個設計相同的!參觀 莫斯科 地鐵站,絲毫不亞於參觀金碧輝煌的皇帝宮殿和教堂。華麗的 莫斯科 地鐵一直是 俄羅斯 人的驕傲。

穿梭到 莫斯科 市區西南部的一座山丘,叫列寧山,現今已改回叫麻雀山。觀景台的正前方為盧日尼基體育場,1956年建成,1980年舉辦了奧運會的開幕式。向左前方遠眺,為 莫斯科 金融區的高層建築樓群。右側為橫跨 莫斯科 河的鐵路橋。

麻雀山觀景台的後面,就是 俄羅斯 最古老的 莫斯科 大學。此次的目的,只為這座斯 大林 式建築大樓而來。第二次世界大戰後,為了要與 美國 資產階級的摩天大樓一決高低,蘇聯當局決定修建八座類似於蘇維埃宮的摩天大樓,從1949到1956年期間,最終只修建了七座斯 大林 風格的建築,它們被戲稱為“七姐妹”。斯 大林 式的建築風格,結合了文藝復興的巴 洛克 式城堡塔、中世紀 歐洲 哥德式的長尖頂,與 美國 1930年代摩天樓的特色。這些建築氣勢磅礴,高聳雄偉,佈局對稱,裝飾富麗堂皇,以顯示共產主義的革命激情與榮耀。建築師有意將建築形體設計為階梯狀,以襯托中央塔樓的上升之勢。人們常將其稱為生日蛋糕式樣。 莫斯科 國立大學的主樓是七姐妹中的代表作。它竣工於1953年9月,高240米,共33層、三萬多間房間,為1990年之前的 歐洲 最高建築。

斯 大林 的繼任者赫魯曉夫是個講求實效的人,為了“確保1980年每戶家庭都能在屬於自己的住宅里迎接共產主義的到來”,不追求高大上,決意用更經濟和高效的建造方式,來代替這些充滿“多餘裝飾”的建築。住宅樓大部分採用預製板結構,沒有電梯和垃圾 通道 ,嚴格控制廚房、衛生間、門廳和過道的面積。風格雖簡約,但功能比較到位,輔助設施也相對齊全,在較短時間內改善了全國居民的住房條件。這個時期的住宅建築,又被人們戲稱為“赫魯曉夫樓”。