我的支教生活,以及泰北那一群“被遺忘的中國人”。

把我在 泰國 支教的點點滴滴記錄下來,一是為了留個念想,二是希望更多人關註到這片土地這段故事。

再者我一直認為歷史從來都是勝利者講述的故事,總有無辜的人去付出代價。

如果不是來到這裡,我想這一輩子應該也不會關註這段歷史的吧,所以也希望更多的人瞭解。

為什麼會去?

想起是18年的11月,看到Vol的一篇支教招募文,不知道從哪說起,直至今天我還是把它解釋為緣分。

做了一些功課,聯繫了校長。

訂了機票,辦了簽證。

一月學校考察完就直接去了 泰國 。

期間把銀行卡落下了差點取不了錢,又差點誤機,一個人處理這些零零種種,但沒有一絲膽怯萌生過。

大概是因為骨子裡的性格,記得初中畢業我就開始獨立一個人出去旅行,往後的每一年我都堅持自個兒或者和朋友出去走走。

所以“獨立”與“自由”註定是我生命中最重要的兩個詞。

可以說是我對這裡的第一印象

畢竟要從 清邁 輾轉280多公里

才能抵達這個泰緬交界的華人村

路上,和校長聊了很多關於他關於學校關於村子的歷史。

說起來也是猛,老頑童(我們對校長的尊稱,畢竟校長真的活得很年輕)接到我第一件事就是下車買了兩罐啤酒,一邊喝酒一邊開車。(請baby們不要模仿,謹記喝酒不開車,開車不喝酒)後來,我才知道,老頑童常去接老師的時候買啤酒和老師喝,因為他說從山腳到學校這段路就是一罐啤酒的路,剛好喝完那就到學校了。

是啊,十幾年了,老頑童都對這段路瞭如指掌。

而這些心酸都由校長老師學生們默默藏在心中。

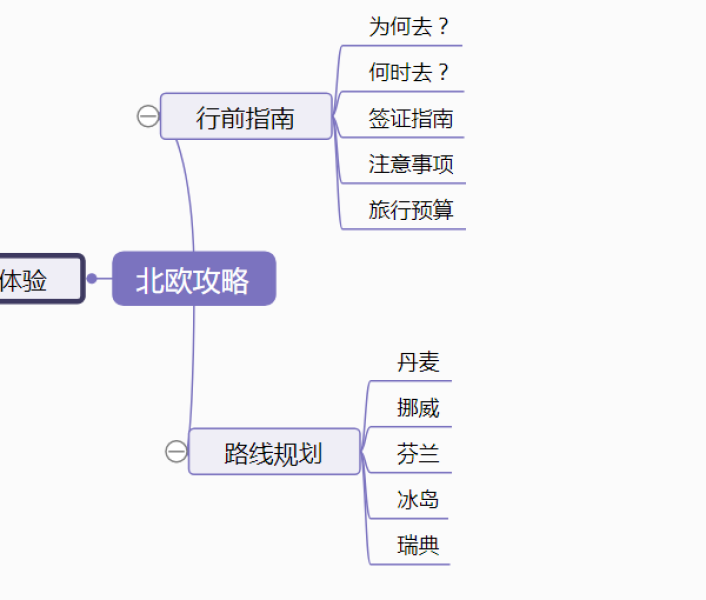

關於歷史

其實,我去支教的地方是華文學校,學生基本是華裔的後代,也有部分樂於學習中華文化的 泰國 人。

但低年級的學生不懂中文,所以基本都是由 泰國 當地老師來教學。

這個就要追述到十年北伐,八年抗戰,四年內戰的錯綜複雜的歷史。

國共內戰時期,國民黨軍隊退守泰緬邊境準備實施“反攻大陸”計劃,而隨著局勢的變化,和談代替了反攻,以 雲南 籍軍人為主的三軍和五軍卻被拋棄在了 金三角 ,而後為了生存,經過了無數鬥爭與談判才最終在這片土地上穩定下來,加上不斷從 緬甸 入境的移民,到如今泰北華人已經超過30萬,即使被忽視,他們也頑強的生活了下來。

這群 中國 人就這樣被遺忘在泰北 金三角 山區艱難地生活著。即使日日朝向祖國的方向,卻已經失去可以回家的身份。

但他們為了不讓中華文化的傳承出現斷層,這裡的人艱苦維持著每一個村落里的華文學校,目前泰北就有66所華文學校,他們一直在努力為下一代創造學習中華傳統文化的機會。

因為他們血液里依然流淌著對故土的依戀,在他們眼中,讓後代接受華文教育,是他們不願放棄的堅守。

現在,即使條件簡陋,相信也依然是泰北華文教育最好的時代。

因為日益發達的旅游業讓政府看到了中文的重要性,現在華人村都至少設置一所泰文學校和一所中文學校。

關於健群中學

健群中學是村裡的中文學校,成立於1989年,2004年(民國93年)經向 臺灣 僑委會申請備案獲准正式升格為中學,是泰北66所華文學校的其中一所。

泰國 本地教師還有我們幾個志願者和實習生組成了教學隊伍,負責從幼稚園到中三班的教學。

學校設施簡陋,無法負擔公派老師所需要的基本條件成了沒有公派老師的最主要原因。

所以健群像大部分的華校一樣,由於缺少老師,常年需要支教志願者。(關於招募的,後面會寫到)

通過校長的募捐,健群中學在三月進行了第一棟教學樓的奠基儀式,校園面貌即將煥然一新,有幸見證了健群一點一點的進步,由衷地高興。

也正是一代代像校長董事長這樣無私的人為了學校奔走,去募捐去拉贊助去採購一磚一瓦,泰北的華文教育才發展的如此迅速。

向每個善良的人致敬,所以堅信明天會更好。 關於教學

支教前的這個疑問在我上了幾節課後就深刻地意識到答案,教學很難!

那些娃娃們上課時有的吃糖,有的打架,有的扯女生頭髮,有的還“老師老師”地喊著跑著。

所以,開始的前幾天下課後嗓子都是啞掉的。(只要是上低年級學生的課都是啞掉的)

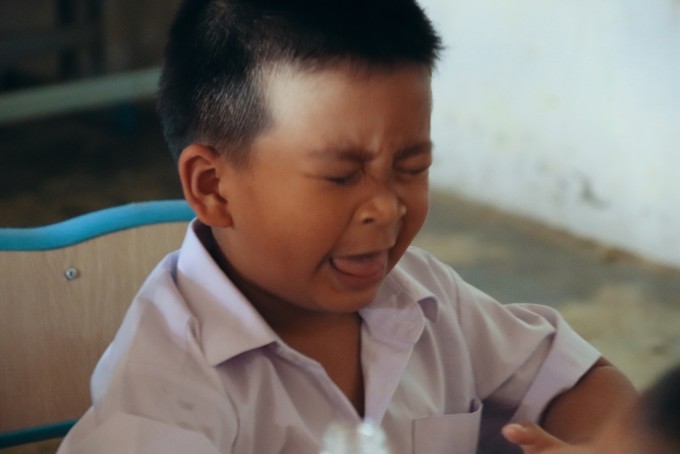

甚至後來我還嚇哭過我班最可愛的那個娃兒,原因是學校里明令禁止放鞭炮,而剛好那時也趕上了很多少數民族的新年,那些娃娃們就老愛帶鞭炮來學校炸。

或許是因為平時我上課總是對他們笑嘻嘻,他們也從來不怕我,那天我一打開教室門這群娃兒們就拿鞭炮扔我身上來。

我就把他們鞭炮全沒收了,然後說話也比往常大聲,雖然他們聽不懂我在說什麼,但是我覺得他們能意會大概意思。

他一直回答:賣米(泰語沒有的意思)後面我從他書包里翻到了好幾盒鞭炮時,我示意把棍子舉起來,打到了桌子上,然後他就嚇哭了。

超義和鯪魚(另外兩位交換生老師超可愛ahahah)她們告訴我,其實這些小屁孩什麼都懂,精靈的很,一看你動作你懂得了。

至此之後,遇到很多事情我覺得該說還是要說,我不管他們是否能完全聽懂,但至少他們能意會一部分意思。

譬如他們老愛帶零食來教室吃,垃圾扔的滿地兒。我跟他們講垃圾放垃圾桶,似乎沒聽懂。然後每次課間就拿起掃把幫他們掃地,一天兩天三天,後面娃兒們就開始幫我掃地了。

我也意識到行動真的是一面鏡子,它永遠反射你所學的東西,也是他們讓我懂得言傳身教的作用。

所以棍子與糖果才是最搭配的, 比如 她們在作業里寫“我愛老師”時,我就會笑哈哈的表揚一番,再拿個糖果獎勵他。

小孩永遠都喜歡別人的誇獎,所以激勵真的很重要。

而且我們班的女娃兒特別少,但這兩個小女孩特別的懂事。(左手邊的那位也是我在班裡唯一能溝通的,因為他有一部分 雲南 基因,所以她懂些許中文。)

國內的學生挨打了會顯得不好意思,而他們挨打了也表現的毫不在乎。

大概是因為他們就是習慣了這種“哉淹淹”(泰語慢悠悠的意思)的生活。

所以我說服自己這種嚴格的教育至少是更適合現在的處境吧。

我問“你們都這麼念嗎?”他們說“是的”,我說“難道都沒有人幫你們糾正嗎?” 他們回答“不知道”。