在納米比亞的星空下 【BToxin 生死日記】

天堂在上- 冰島 粉色極光風暴 【BToxin 冰島 筆記】【二】 http://www.mafengwo.cn/i/5456306.html

又回撒哈拉-【BToxin 摩洛哥 筆記】 http://www.mafengwo.cn/i/3141396.html 前記很多年以前,我和老公開始戀愛的時侯 劍橋 是個冬天,兩人總是在凜冽的寒風裡牽著手一路跑進市中心的書店坐在又大又古老的暖氣下翻看世界地理畫冊。 這些大型書籍通常都很昂貴,是那時的窮學生怎麼也不敢奢望的。於是兩人一坐就是一下午, 在隨身的小本子上抄抄寫寫, 把世界上最想去的地方記錄下來。然後說好這就是我們人生的備忘錄,今後的生活中吵架或是過不下去的時侯拿出來看看,不能忘了當初的誓言。

這一幕每次回想起來都是感慨。 那時候兩個哪裡都沒有去過的人對世界的渴望全都傾註在書店里那些厚厚的地理畫冊上。小本子上一個個手寫的地標便是我們要用一生去完成的承諾。 後來在婚禮上許下誓言的時侯,我眼裡浮現的幾乎全都是兩人在書店里席地而坐的畫面。

小本子上記錄了近百個坐標,都是些地球上奇特的地理地貌。 排在前十位的是我們兩人共同的摯愛。 其中有三個坐標“生命之圈”,“河床上的千年枯樹”和“世界最大的沙丘”竟在同一個國家 :這就是 納米比亞 。

2013年2月BBC推出了大型地理紀錄片“ 非洲 ”,雖然關於 納米比亞 的故事並不多,但是卻用了航拍飛機把這片土地拍的如同史詩般恢宏。視角從一個個生命之圈漸漸推進到乾枯的河床,再一個迴轉便是漫無邊際的 納米比亞 沙丘一直延展到南大西洋。 整個鏡頭一氣呵成渾然一體。

紀錄片看完, 兩顆熱血澎湃的心再也按耐不住心中的渴望,3個小時後我們定了兩張飛去 納米比亞 的機票。

走前的一天晚上和朋友吃飯,說到去 納米比亞 旅行兩周時,一桌子人目目相覷,有一半人竟然不知道 納米比亞 在哪裡。

“ 納米比亞 ? 哪裡? 非洲 嗎?”

“嗯, 南非 左上邊!”

“看動物嗎?”

“不看”

“有什麼旅游景點嗎?”

“沒有”

“那有什麼啊?”

“有乾枯了河床還有死了一千年的枯樹,還有很神奇的...“

還沒等我講完, 朋友的湯差點一口噴出來,“跑那麼遠去看幾顆死樹?!!”

一陣虛嘆之後話題很快又回到 巴黎 購物 和美 食上了,氣氛馬上活躍了許多。我在一桌子的熱氣騰騰後面悄悄地掩飾著我的尷尬,內心有種前所未有的孤獨。

那天晚上, 我們是兩個無可救藥的人。

飯店出來我們一路牽手散步回家,老公意味深長的看著我:“你怎麼和其他女孩子那麼不一樣?你真的不想去 巴黎 嗎?”

在一起9年,他說出這樣的話來我心裡是不悅的。“別人不懂我你還不懂? 我這顆心早就被小本上那些坐標沾滿了,哪有位置分給 巴黎 ?”

說實話, 旅行是為了滿足我對世界的好奇心。 世界太大, 未知的坐標太多,有生之年能夠走完自己想去的地方就已很不容易。 畢竟人生的答卷是交給自己的,別人眼中的景點再好與我又有何相干?

每個人定義的浪漫都不相同,我心中 巴黎 的璀璨遠遠比不上 納米比亞 那些乾枯河床上的千年枯樹。香榭麗舍大街上手握咖啡漫步街頭的小資情調早已是上輩子的事情了,讓我把錢花在 巴黎 ,哪怕只是買一杯拿鐵我都覺得心疼。畢竟,我對 巴黎 還沒有足夠的好奇心。

納米比亞 實在是偏遠, 居然沒有從 倫敦 直達的飛機。 我們只能先飛 南非 , 再從 南非 轉機去 納米比亞 。這些年來老公對地理攝影的追求與摯愛已經遠遠超出一次普通旅行的意義。 我不知道來 納米比亞 到底是為了誰, 一開始是因為我對那些圈圈的痴狂,後來又是為了他攝影……

飛機駛入 納米比亞 境內, 我拉開機窗,一片蒼茫大地亮的刺眼。人類文明似乎沒有留下什麼痕跡,一切都是那麼原始。在這裡,大地保留了最初的形態。

歷史上人類文明的起源可以追溯到各個地域,但人類祖先遷徙的源頭卻始於 非洲 。既然血脈的根基秉承於這片土地上,人類都應該到這裡來歸根認祖,那又為何這片土在當今後人眼中卻如此的與世隔絕和陌生?難道僅僅是因為她的原始,乾旱,貧窮,和艾滋病泛濫?

想想竟覺得悲哀。

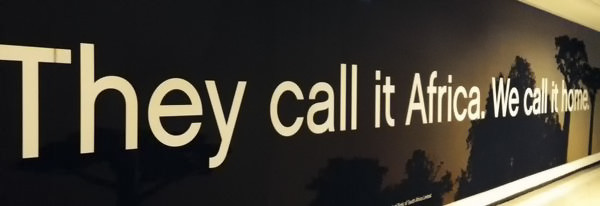

下了飛機剛進機場, 一行巨大的標語映在眼前,不禁感動的眼角有些濕潤。這是一句最樸質的話卻讓人感慨萬分:“They call it Africa, we call it home” 人們稱這裡是 非洲 , 我們叫這裡是家。

來這裡, 每一個人都是回家。

“我們到了,來,把帽子戴上!”老公一邊把我趕到樹下的陰影里,一邊和 租車 公司派來的司機把行李往車上運。不過才10分鐘的光景,他背上就已經濕透了,我也被烤的說不出話來。再看旁邊的黑人司機卻穿了一件厚厚的夾克。

機場離首都還有半小時車程, 車子在荒漠的公路上馳騁, 眼前的景象焦黃一片, 大大小小的堅石遍佈荒土,交雜著成片枯色的野草,荒蠻中偶爾立著幾棵灌木叢,無聲無息的忍受著烈日的炙熱。

說是荒漠,但都用鐵絲網圍著。 一問才知道這些土地都是有錢人的私人農場,有的放養牲畜,有的圈養羚羊供游客打獵,有的乾脆什麼也不乾,修棟帶游泳池的大別墅偶來度個周末。

果然,有些樹蔭下趴著幾隻看起來無精打采又骨瘦嶙峋的山羊。 都說人不能選擇出生, 動物何嘗也不是一樣?很慶幸眼前這些可憐的山羊並不知道在遙遠的北半球他們同類卻過著另一種生活,每天沐浴雨露不說, 歐洲 的鄉間田園裡總有啃也啃不完的青草。

租車 公司老闆是白人,非常友好。光亮的的大辦公室里冷氣呼呼的吹著,我透過窗戶看見幾個洗車的黑人女工在烈日下的一個角落裡靜靜的坐著,黑黑的眼睛悄悄的望著冷氣房裡的我們和正在數錢的老闆。

租車 的價錢昂貴的說不出道理,幾乎是 歐洲 的5倍!我們付了厚厚一疊錢後就被領去看我們租的車子。 這是一輛很大的白色Toyota四輪驅動Hilux, 非洲 最常見的一款車型。後面一個巨大的車艙里裝滿了露營用品,從餐具爐到冰箱桌椅一應俱全,車頂上固定著一個可摺疊的帳篷, 這就是我們接下來兩周的家。

在 納米比亞 的荒漠中,為旅游業修建的豪華營地比比皆是,但價格卻昂貴的無法直視。 我們雖說住帳篷可以節省開支,但當地法律規定禁止隨地露營,必須要去向游客開放的營地,費用也並不便宜。 不管怎樣,有了帳篷,有屋頂的房子就不去夢想了。

租車 的老闆很有耐心,不緊不慢的講著各種註意事項,從 納米比亞 的交通規則一直講到半夜睡覺遇到野生動物時怎麼辦,越講越興奮。

看看時間已經接近中午12點了,我有些焦急,我們要在天黑之前趕到 納米比亞 大沙丘,明天清晨我們就會站在我夢回縈繞的乾枯河床上,等著黎明第一縷光線掠過那些千年的枯樹。

好不容易聽他講完,我們趕緊謝了老闆趕到一家大型超市採購裝備。我們買了油鹽醬醋, 幾大盒冷凍的生肉,玉米,土豆,洋蔥,蕃茄,生菜,一麻袋橙子, 10大瓶礦泉水,滿滿的推了兩大車。老公看我賴在冷櫃前不肯走又給我買了幾根冰棒,好不容易一起塞進了那個小的可憐的冰箱里。

老公發動了車子,又拿了些零錢遞出窗外,一個看車的黑人小伙接了過來,臉上靦腆一笑。 我望著這個和 歐洲 沒有區別的超市嘆了口氣,這裡來來往往的顧客都是白人,偶爾幾個黑人員工在停車場里奔來跑去,做的都是體力活。

整個城市,銀行酒店高級場所里進出的全是白人,黑人服務於白人好像太陽從東邊升起一樣自然而然。

納米比亞 是個飽受滄桑的國家。1800年起被 德國 控制,隨後因為鑽石又被 德國 殖民了30多年, 期間 納米比亞 本土人Herero(赫勒婁人)and Namas(那馬部族人)起義,但80%的人口(約6萬人)遭到了屠殺。 德國 人掠奪了鑽石後只給這個國家留下了1萬5千難民。

德國 人走後,當時作為 英國 殖民地的 南非 又占領了已經奄奄一息的 納米比亞 。當時的 南非 已被 英國 奴隸制和種族歧視折磨的不成樣子, 納米比亞 成了殖民地的殖民地, 人民也自然成了奴隸中的奴隸。

隨後75年的煎熬中獨立戰爭就打了25年。 雖然1990年 納米比亞 共和 國終於獨立,但種族歧視的陰影卻是留在這個國家精神上最大的病詬。如今的10%的白人仍然治理著90% 的黑人。而這些黑人卻把歧視當成了默認,白人面前依然是一副膽小卑微的樣子。

去過這麼多國家,從未感受到如此強烈的種族歧視。但這種被歧視卻完全出自於黑人,而非白人。

納米比亞 雖然國家已經獨立,黑人終於統治了整個國家,但鬧革命的領袖卻不懂治國, 從白人手中接管後的國家大不如前。失業率每年上升不說,窮人還是窮的衣不遮體,到是配合其他國家開采資源的大型工程更多了,各種礦石源源不斷的出口出去。

坐吃山空。

民族的卑微從古至今都與自我認知,經濟實力緊緊掛鉤。那麼教育,富國是眼下唯一的途徑了, 儘管太過漫長。 鑽石和豆莢

納米比亞 沒有火車,但本地的公共汽車似乎也沒遇上。一路上我很期待看見一輛運貨車,至少可以證明生活在大漠里的人還有物資補給。眼巴巴的望了一路,只看見幾輛油罐車。可想而知這個國家除了幾個 大城 市之外,偏遠的村落當真是與世隔絕。

再荒涼的土地上也有人煙。幾片瓦棚和破布就是一個家,好一點的有一小群山羊啃著沒有幾片葉子的矮樹。 納米比亞 的GDP不能算差,可是財富大都集中在5%的人口上,偏遠地方的貧窮還是那麼觸目驚心。

行駛的路兩旁時常會有一兩個破舊的小攤子,千瘡百孔的破佈下遮著大大小小粗糙的礦石。 停車下來,便會有不知從哪裡跑來的人端出一個小盒子裝著幾顆未經打磨的原鑽在你眼前晃著, 這裡的人英語只會說幾個詞,打著手語吱吱呀呀筆畫著。

我自己並不愛鑽石,是因為太瞭解鑽石背後的故事。

能想象嗎,100多年以前這片土地是世界上產鑽石最多的地方。也正是因為鑽石,這個國家成了西方殺戮掠奪和殖民的地方。

鑽石在這個世界上並不稀有,它的珍稀只是商家為了提高價格的謊言。據最早一批在 納米比亞 淘鑽石的 德國 人說那個時侯在海岸線上每走幾步就能撿到一顆鑽石。 納米比亞 撿完了就遷去了 南非 。如今這裡地表上的鑽石被 德國 英國 掃蕩的乾乾凈凈,但依然有開發商在山裡開采, 僅僅一個公司每年就能開采160萬克拉!

納米比亞 本國沒有技術探測開采,更沒有技術切割和打磨。 所有的鑽石商即使掛上 納米比亞 政府的名字, 大部分暴力財富還是源源不斷的流進了白人的口袋。在這樣的公司里,當地人做的只能是體力活。

不能再想下去, 想多了都是無奈。 政治哪有真正的友誼?都是建立在各自利益之上。 發展 非洲 國際合作往往都是打著友誼的幌子,開采資源才是真正目的。商業科技在國家與國家之間永遠都是封閉的, 甚至對於 非洲 這樣的國家,保持他們科技落後的現狀,對商家而言又何嘗不是一種長遠的商業戰略呢?

世界上90%的鑽石都來在於 非洲 ,大批庫存依然秘密的儲存在各大鑽石商手裡。在我看來,鑽石往往連繫著太多的掠奪和血淚,一併夾雜在殖民的暴行和屈辱中,再璀璨的光芒也遮掩不住這背後的辛酸。

拿起一塊落滿塵土的礦石問問價錢, 賣石頭的人也吱吱唔唔的說不出來。這些石頭根本賣不出去,政府阻止私人挖採礦石,因為山體崩塌的機率太高,總有慘劇發生,但還是有人願意靠著運氣,他們總是希望一小塊礦石能換來一家人的食物。

這些窮苦的人們好不容易用雙手挖來幾顆有些價值的石頭試圖賣給游客。可他們哪裡知道當今的女人看上的怎會是幾顆未經打磨的鑽石, 她們要的是 Cartier 卡地亞,是Tiffany 蒂芙尼。

我實在不明白, 人世間的愛情為何偏偏要用一塊石頭去喻意比擬呢?僅僅是因為堅硬和物以稀為貴?更何況鑽石根本就不曾稀少。

眼前的黑人眼巴巴的望著我的表情。總是迴避著他的眼神,看了便無比心痛。他見我不喜鑽石就指著桌上大塊礦石,見我猶豫再指指小塊礦石。 最後見我為難,他打打手勢問我們可以不可以給他些吃的。

石頭我是不會買的,但分享食物我是很樂意的。

這些石頭對我們沒有任何用處, 倒是攤上散落著從樹上掉下來的大豆莢很有意思。 這些豆莢來自 納米比亞 最常見的樹木Camel thorn (駱駝刺), 豆莢落的滿地都是,像被風幹了一般堅硬無比。這些豆莢是駱駝和長頸鹿最重要的食物來源。

老公很是喜歡,撿出三個毫無瑕疵的豆莢捧在手上,贊嘆簡直就完美的藝術品。我趕緊從車上拿了一些橙子塞在他手上,他不知所措的謝了又謝, 馬上大聲呼喚她的女人和小孩。 納米比亞 耕種極少,除了肉類大多食品都靠進口。方圓百裡的荒地哪有新鮮的蔬菜和水果?

看了他的小孩,我又從車上拿出來兩個新鮮的梨。還是迴避著他的眼神,很怕這種給予會傷了他的內心。我趕緊坐回車上催著老公發動了車子,後視鏡里隱約看見他抱著橙子定格在一片塵土之後,雕塑一般。

“已經住滿了,沒位置了!”一個黑人女士在吧台前翻著一個大本子慢慢的說。

“錢之前已經付過了啊!幾個小時以前我才給你們打了電話再三確認位置啊!”我覺得實在不可思議。

“沒了就是沒了,我有什麼辦法?”黑女人手一攤一副漠不關己的樣子。“錢不能退,要提前7天才能退!”

“你這是什麼邏輯啊!”我提高了嗓門,“營地這麼大,你就不能再出去找找還有沒有空位嗎?!”空氣一下寂靜了,吧臺上的男人都看著我。

她馬上軟下來,和旁邊的一個年輕黑人說了兩句,那人立刻跑了出去。還不到10秒他就回來了說有一個空位可以馬上帶我們過去。我冷冷的看著這個黑女人,很忍耐的說了一句晚安。

老公坐在外邊的車裡等,見我在裡面大聲嚷嚷,車沒熄火就跑進來把我拉出門外。

“有位置不就行了嘛,氣什麼嘛!”老公打著哈哈。他永遠都是一幅不急不火的慢性子,不爭不搶與誰也不生氣。

“唉,不知道為什麼她好像很享受那種有點權利可以拒絕別人的快感!你沒看見她對那些白人的殷勤樣!”我撇撇嘴說。

“不就一句話,你怎麼上升到這麼高的高度?”他對於人與人之間細微敏感完全是個白痴。

這個營地除了幾件木製的小屋幾乎沒有什麼人造的東西。 每隔著幾十米就有一棵巨大的駱駝刺樹,大石頭圍一個圈就是一個露營點。放眼望去每棵樹下都停著一輛和我們一樣的四輪驅動,旁邊的篝火已經燃的很旺了。

那天晚上,老公劈柴生火搭帳篷,我用 非洲 的香料燉了半隻雞, 還做了番茄炒蛋,泡了當地的苦茶。明知道睡不了幾個小時就要出發, 我們還是不嫌麻煩的忙碌晚餐,只為了在這 非洲 的星空下享受這難得美好的夜晚。

抬頭望天, 第一次望著南半球的熟悉而又陌生星空,若有所思的獃了半天。這麼繁密的星空和這璀璨的星河,上一次見還是在 埃及 的 撒哈拉沙漠 ,這已經是7年以前的事情了。那是我和老公第一次出去旅行, 埃及 的一幕幕至今依然清晰。

不過睡了4個小時,我們披著夜幕往沙漠的深處開去。

納米比亞 大沙丘是世界上最大的沙丘,連綿起伏上千公里。千年以前一條大河從沙漠穿過,乾涸以後成了一個天然的裂谷,把沙漠攔腰截成兩段,沙丘便靜靜的躺在這裂谷的兩側。 一條筆直的公路也自然而然的順著裂谷鋪進沙漠深處。

即便白天驕陽似火,夜間氣溫卻只有幾度,雖然吹著暖氣我還是被凍的哆哆嗦嗦。 壯美的沙丘就在兩側,但黑暗中只有看不清輪廓的巨大黑影,陰森恐怖。

一個小時後公路到了盡頭,我們要去的河床還在深處,被一片坑坑窪窪的沙地隔著。早上7點以後會有專門的司機開吉普車帶游客進去,現在只能自己開車進去。我們有些猶豫,從來沒有開沙地的經驗,老公心一橫一踩油門上了沙地。

小心翼翼的開了10分鐘,忽然看見一輛四輪驅動停在前面厚厚的沙堆里。我嚇了一跳,我們明明是第一個進沙漠的,這裡又有嚴格規定夜晚不能留宿,怎麼突然冒出輛車來?正想著,車減了速,突然間啪的一聲車子熄了火,輪胎陷進沙子里去了。

我們跳下車來一看,原來是輛空車,人根本不在上面,想必是車子壞在了這裡走不成了。還沒想出解決辦法後面又跟上來一輛車。看見兩輛車停在這裡,也減了速,一慢也陷進來了。

車上跳下來5個人一對 德國 夫婦帶著3個小孩。小孩子總是最興奮的,不急不惱,歡快的玩起沙子來。我們幾個人討論一陣雖然沒有想出什麼好辦法,但也算有默契,最後說還是推吧。

就這樣一人踩油門其他人在後面奮力推,我們的車子一下就出了困境。然後我們再跑出去幫忙推他們的車, 小孩子興奮得很,沒使什麼勁,但各個都覺得自己是大力神一樣。

“我們的運氣至少沒有太壞!這輛車的主人該是有多倒霉啊!”我望著這輛空車若有所思的說, 可誰又能想到日後我們和這輛車的主人盡然結下了一生的緣分,這是命運還是巧合?我也說不清楚。

我們牽手跑進河床,空無一人的河谷寂靜的仿佛掉一根針都能聽見。我的呼吸漸漸急促起來,此時一棵棵千年的古樹就豎立在眼前,而我們也已經在這夢境之中了。

奔跑中上下顛簸的視線早已察覺到這空靈的意境,竟是捨不得一眼看全。 直到站定了,深吸一口氣才敢仔細端詳。 這分明是一彎河谷,橫卧在沙丘之底。

河水早已乾涸,但蒼白平滑的河床卻透著千年前一彎清泉的生息,這種海市蜃樓般的虛幻,根本不用去想就自然而然的在眼前呈現。

清晨的霧氣正在散去,烏黑的古木漸漸明朗起來,背後的沙丘也在緩緩變成暖色。日出, 總有一種魔力,用光線把萬物輕柔的喚醒,卻又無聲無息。 老公鏡頭裡,第一縷光線正撫過樹梢,一如我腦海中期待了千萬次的畫面。

大漠中如此一彎, 天地間如此一景,任何辭藻都是對它的褻瀆。

我跪在地上,用手指輕輕的划過地面上縱橫交錯的裂縫。遠處,向著天空伸著手臂的駱駝刺好像被凝固在了裂縫之中,在黎明中嘶叫吶喊,在生命的枯竭中掙扎。黑暗中我仿佛聽見了這種無聲的呼喊,把天地也給動搖了!

可誰能想到咫尺外高聳的沙丘卻將這一切層層環繞,囚禁了一萬年, 留下的是無以言狀的寂寞!

我望著這幅極具痛苦詩意的畫面內心震撼到無法言語。這已不是一種世間上單純的美, 她超越了生命與死亡,耐住了孤獨與寂寞,在萬年沉澱千年洗禮之後為這世間留下了這般盪氣迴腸的壯美。

這種美需要祭拜。

老公一心一意的攝影,我慢慢的走在每一棵樹前,仰望她們的樣子。 駱駝刺是世界上最倔強的樹,樹雖死,但木卻不朽。即便已是變成碳黑色卻依然堅硬無比,雕塑一般的樹幹紋絲不動地在這裡豎立了千年。

這一扎根便是永恆。

這些樹至少在片河床上這存在了一千年, 算算竟是宋朝。只剩下感慨:人便是匆匆過客,歷史也只是游絲一縷,山河面前我們渺小的如同這天地間飄忽的飛沙。

我發狂的愛上這裡,愛這沙丘的嫵媚,愛這枯木的孤傲,也愛腳下大地上的每一寸紋理。一想到離開竟怕的心慌。我痴痴的望著這一切,分不清是夢境還是現實,不知不覺太陽已經很高了。

“來, 別發痴了,我們還要徒步進沙漠里去。”一個小時後老公已經收拾了相機包來牽我的手。“我知道你不想走, 我們傍晚再回這裡來看日落好嗎?”我點點頭,跟在他身後往回走,只盼黃昏快點到來。

我和老公總是很有探險精神,仗著自己懂許多生存技能又會沙漠里辨別方向,很少把錢花在請嚮導這件事上。我們背了足夠的水和食物,兩把防身的刀,拿著一個指南針便向著完全沒有方向感的沙漠走進去。我們計劃8個小時後繞一個大圈走回河床那裡。

這片沙漠實在太偏遠了, 偏遠到我都不確定有人來過。翻過兩個沙丘便是茫茫的沙海, 此起彼伏的沙丘海浪一般層層疊疊。 轉一個身便再無方向感,環望一周,地平線上除了黃沙還是黃沙。不愧為世界上最大的沙丘, 此時我們已置身其中。

這裡的沙海比撒哈拉更加廣闊柔美。日夜的風把沙海塑成波浪,時而洶涌時而平緩,但卻了無聲息。 光與影以最唯美的曲線進行分割, 金黃和褐黑純凈的不帶一絲瑕疵,但強烈的明暗對比卻又那麼侵略性的刺痛了眼睛。剛柔相剋,完美到了極致。

沙漠里徒步永遠都是在追逐沙丘的頂端,層出不窮的頂端,自我的頂端,不曾後退的頂端。我跟在老公後面不停的爬,奮力的爬, 那種執著好像是一種宣泄的放逐,哪怕是爬到天荒地老海枯石爛,我想我都是願意的。

爬至一個山頂, 回頭一望,兩串美麗的腳印蜿蜒的浮在山脊上, 一端已遙不可及,而另一端正緊系腳下。從沒刻意的行走,但 那曲 線卻柔美的宛如一條波動的綢帶纏綿著沙丘,這一看更是痴了。

此時此刻,當天地間只剩下行單影孤的兩個人時,才覺得世界都已拋之身後,我們是誰從哪裡來曾經做過什麼一切都不再重要。我看著老公的背影,聽著他的聲音,望著他的腳步,和這天地融為一體, 在我,便是整個世界了。

心,前所謂有的解脫和自由。我迷戀這種來自心靈深處的放縱,哪怕只是短暫的。

這是一片野生動物原始的棲息地, 時不時都可以看到動物的蹤影,根本不用期待什麼。沙丘上長長的S曲線是蛇游走過的痕跡,草叢邊時不時竄過的沙漠蜥蜴,孤獨的踱步者是大條紋羚,停停走走的是銀背狐,天空中無聲掠過的是禿鷹,而陰影里沿著沙丘脊背奔跑的就是成群的蹬羚羊。

這樣的畫面在紀錄片里看到過無數回,但真實的景象呈現在眼前時,依然覺得是莫大的感動。

老公懂許多野外識別方向的技能,這麼多年去那麼多世界荒無人煙的地方翻山越嶺,每次當我已經認定迷了路時,他卻總能把我安全的帶出來,這讓我在心裡上總有一種很強安全感。一步一步踩著他的腳印,什麼都不用想,似乎已經成了習慣。 8個小時後太陽偏西,我們果然又回到了那個河床上。

人已經散盡,我滿心歡喜的奔跑過去,這片林子又只剩下我們兩個人。

找了一棵駱駝刺,樹下席地而坐, 望望天邊,太陽已經很低了。 兩人盼來了黎明,又守候日落,這份痴情完完全全的給了這片土地, 毫無保留。

眼前的色彩是那麼明艷,總渴望時間停下,但時間卻又總是無情。 頃刻間河床上就漸漸的蒙上了暗青色, 而沙丘上的陽光卻更加明亮起來。 從金燦燦的黃色變成橘紅,色調不斷的升溫變成極度飽和的赤紅。 我望著天邊的雲翔,只覺得那是調色盤 里永 遠也調不出的水彩。

我幾乎捨不得眨眼,望著陽光下的色塊漸漸往沙丘的頂端縮小縮小,心裡無限期盼能多停留稍許。可最終,她還是捨去了最後的一絲眷戀,耀眼的光斑完全消逝,只留下一片晚裝般的艷麗。

我凝望著日暉餘溫里的山谷總也不捨得離去,我要把眼前的這一切深深的印在心底深處。殊不知,天邊的第一顆星星已經悄悄爬上了天幕。

一天之間看她初醒又望她入睡,我徹徹底底的墜入了她的情網。

那一晚,我們在河床上追逐,在繁星下許願,在落日餘暉中守望,多年的夫妻好像回到了熱戀中的情侶, 眼中只有這一天一地和月光下彼此的臉龐。

只是我們不知道有一場大災難要來臨了。

30上下的人了,玩到這麼盡興忘我,似乎還是小時侯的事。

早上一覺睡到自然醒,帳篷的帘子拉開一角,陽光已經很刺眼了。再望過去,老公已經在樹下忙著做早飯了。恍惚之中又躺了下去,想起昨夜纏綿了一晚,醒來竟是有些恍如隔世。

索性把帳篷的門帘捲起來,頭趴在門口看著外面的一切。帳篷頂上總是有小鳥停停飛飛, 再一看,成群的麻雀落在眼前的駱駝刺上, 老公在樹下正抓著一大把麵包屑不停的撒在我們的帳篷周圍。

想起我們讀博士的時侯,每天傍晚他總站在 劍河 邊的一棵大柳樹下等我,那時的他只有24歲, 而我也才22歲。過去的年年月月仿佛只是一瞬間,如今他已過30。

年少的輕狂是離我們遠去了, 但對探索世界的痴心卻從未改變。這麼多年,那個寫滿了坐標的小本子是我們對彼此始終的承諾。

仍是趴在帳篷里, 老公端過來一個碗,新鮮的木瓜上灑滿了香草味的酸奶。麻雀馬上飛來了幾十隻,落在我們周圍。 我接過碗來, 抓著他的衣角不願撒手。

“別這樣,快起來!我們今天路上要開很久,路上帶你去看fairy circle!”老公捋了捋我的頭髮,轉身帶著一群麻雀又回到樹下去了。