又到山花爛漫時,石湖煙水望中迷

石湖據民國《吳縣誌》載:“南北長 九里 ,東西廣四里,周二十里,面積3.6平方公里,深處不盈仞(8尺為仞)。”相傳春秋時因越人進兵,越國挖溪攻打吳國,橫截山腳鑿石開渠以通 蘇州 ,湖底皆石故名石湖。

位於石湖景區的核心景觀區,石湖東南部的湖面中心,功能定位為天文為主體的景點,是石湖景區重要的景觀節點和游覽活動場所。景點雙面臨水,建築風格與石湖的總體風格相協調,粉牆黛瓦的基本色調中增加了休閑的木質材料和自然斑駁的石質材料。建築形體與周邊環境相互交融、錯落有致。

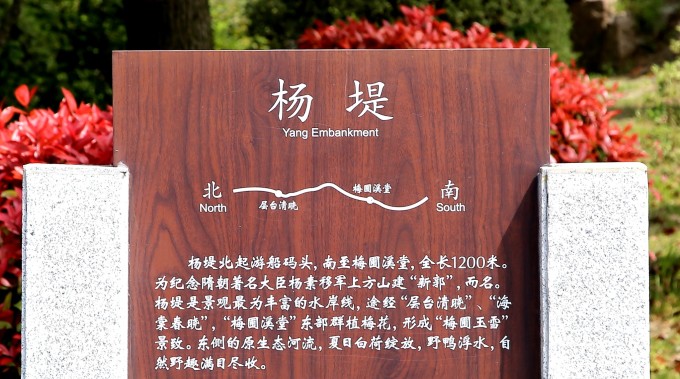

楊堤東面接近馬路,馬路東側就是些高樓建築了。

悅虎橋,因古有悅虎軒而名,石湖小圈的轉彎處。

一路陽光太過明媚,走得唇乾舌燥,一瓶茶水早已喝完,南面無店可補,這兒終於看到飲食店和茶館店。

茶館老闆正好在沖水,上去接滿一瓶,準備付費,硬是不收,多謝多謝。

此次出游作為踏春之旅,似乎圓滿,用嗡嗡小結:《不負春光》——石湖百花節:

石湖堤岸春幾許?花兒正媚,柳兒低垂,萬紫乾紅鬥芳菲。

陽春 三月春當時,風兒輕吹,心兒沉醉,還看四月花更魅。

而從訪古之游,頗有缺憾:例如治平寺沒有進去,錯過了“治平汲古”;遺漏了治平寺後的石湖草堂,那是明嘉靖年間書畫家文徵明、唐寅、王寵等詩酒相酬之地;更沒有從此處上山到望湖亭、下山到範成大祠堂等處;如循山而行可直接到石佛寺,聆聽“茶磨潮音”;也沒一探洞前小溪石崖上的“小 天台 ”;即使到了“效 台山 ”,竟沒去尋覓李根源手書“郊台”摩崖石刻,時間對不上,更不可能見到“吳台夕照”……都怪自己懶做攻略,依賴所謂喜歡人文景觀之人,錯過的難道是自然景觀?

諸多遺憾留待下次吧,用範成大一詞作為春游石湖作結束語——《三登樂·一碧鱗鱗》:

一碧鱗鱗,橫萬里、天垂吳楚。四無人、艫聲自語。向浮雲,西下處,水村煙樹。何處系船,暮濤漲浦。正 江南 、搖落後,好山無數。盡乘流、興來便去。對青燈、獨自嘆,一生羈旅。敧枕夢寒,又還夜雨。 寶帶卧波匹練浮回到停車場,收費一律十元,相當便宜,此時二點半左右,回家還早,準備去以前想去又不想特地去的一地——寶帶橋。

人生地不熟,導航到橋附近的一個停車場,收費5元,問信收費員,去寶帶橋如何走,大約多遠,被告知,約要二站車距。

一路正值道路基建,塵土飛揚,又是 春日 當頭,暴曬其下,路上行人稀少,只碰到一對六十開外的夫婦,看樣子也是去找橋的,證明我們沒走錯,但沒打招呼,我們一向走得比較快,後來果然在橋邊再次見到他們。

哎呀,橋邊就有停車場,還沒見收費的,關鍵來回在烈日下得走不少路,各位想去的蜂蜂,別像我們那樣傻啊!到達已是三點半了。

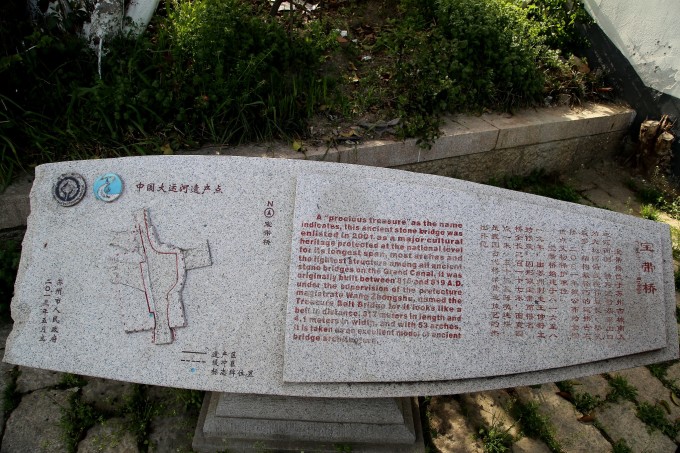

古橋創建於唐元和十一年至十四年(816-819), 蘇州 刺史王仲舒捐出自己的寶帶助資始建古運河邊的纖道,因此橋以“寶帶”命名。

橋維持了400多年後坍圯。至南宋紹定五年(1232)重建。

元代修築為長石拱橋。

明正統十一年(1446)重建,形制與規模多基本沿襲至今。

清康 熙九年(1670)被大水沖圯,三年內修複。 清道 光十一年(1831)由林則徐主持修理,費“工料銀六千六百七十兩有奇”。

清 咸豐 十(1860)毀3孔。同治二年(1863)英軍戈登駕艦攻打 蘇州 ,拆去橋中間大孔,釀成南面26孔連續倒塌之慘狀。抗戰時期,南端6孔被日軍炸毀。

2001年被列為第五批全國重點文物保護單位,2014年作為 中國 大運河重要遺產點列入世界遺產名錄。

看,全橋從十三孔開始隆起,至十五孔為最高點,達7.5米,有"鰲背連雲"之勢。

橋東側是繁忙的大運河,河上大型鐵駁船熙來攘往。

隔水相望的是新斜港大橋,它是 蘇州 城區首座全鋼結構的雙層橋,整體造型按照 中國 古典樂器箜篌進行設計。上下層橋面均為雙向8車道,上層橋面為城市快速路東環南延線。下層橋面及引道為城市二級主幹道。斜港大橋箜篌型設計和寶帶橋的玉帶狀造型相得益彰,和諧輝映。

“瑤臺失落鳳頭釵,玉帶卧水映碧苔,待到中秋明月夜,,五十三孔照影來”

春日 下午,走在橋頂,當然無月可串: 日照 寶帶無月串,凌波橋上有人行。

清代詩人陸世儀,,吟詠寶帶橋景色之作:

澹台湖水綠如油,寶帶橋平匹練浮,好種碧桃三萬樹, 年年花里作春游。

正在打造之中的姑蘇寶帶橋公園估計在不遠的將來可圓古人此夢。

金閶清曉放舟行,寶帶春風波漾輕。孔五十三易疏泄,漲痕猶見與橋平。