沒有25℃,一樣可以在黔東南爽一“夏”

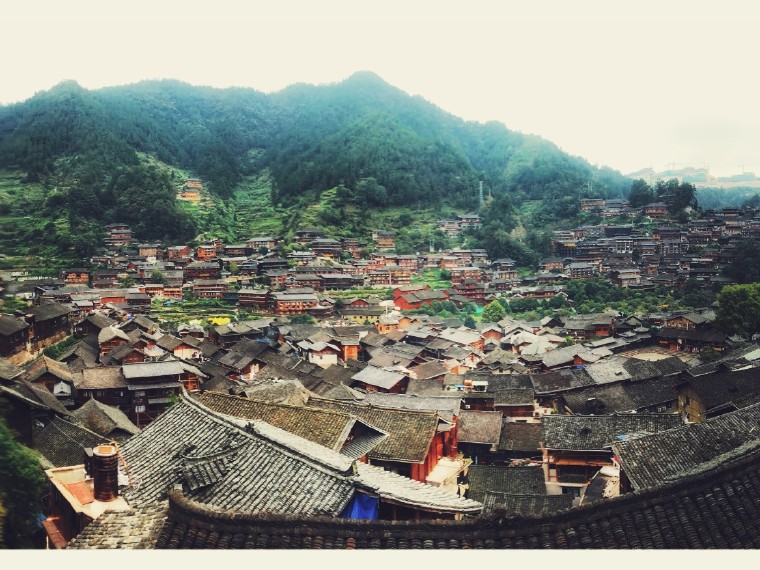

攻略上一般如此介紹,千戶苗寨由十餘個依山而建的自然村寨相連成片,是 中國 乃至全世界最大的苗族聚居村寨,是一座露天博物館,展覽著一部苗族發展史詩,是觀賞和研究苗族傳統文化的大看臺。

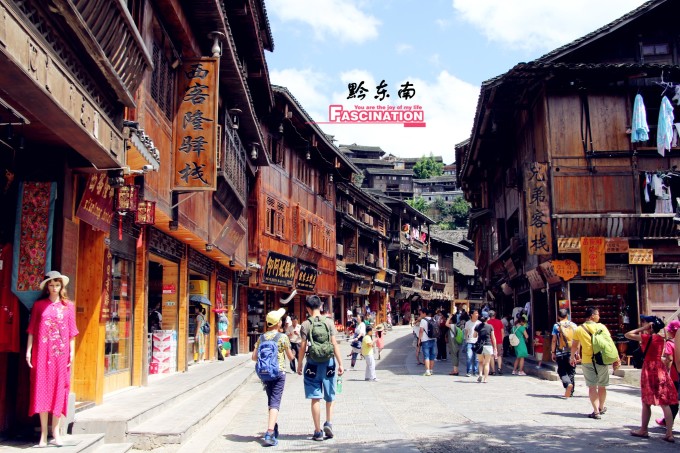

但是我抬眼望去,漫山遍野的苗寨,不是客棧,就是飯店,再者就是商鋪,居然還有一個商家直接打出“最後一家本地人經營的飯店”的橫符,這條橫符滲透著意味深長的寓義在風中飄蕩。聽說,過去不少老外愛來這裡,如今踏足者不多。我獃在這裡一天光陰,沒有看到一個老外,全是熙熙攘攘的同胞。苗寨本身沒有壯麗或秀美的自然風光,就是村寨規模龐大,可稱之為“最”,約有1000多戶人家,居住著“西”氏苗族。

傍晚散步,走上山頂,看到滿山坡的“星星點燈”,真如“星星”,不似想象中那麼繁茂璀璨,就像半明半眛的星星,隱茂在群山中一閃閃眨著眼睛。看到了,知道了,也就這樣了。因為住宿是睡塌塌米,我由此著涼,精神不振,對此地更加不歡喜。

這次,我不再用眼睛穿越回“明代”,在電視劇看明代,而是要真正走進“明朝”,站在氣派嶄新的“ 天龍屯堡 ”景區大門前,我的內心還是有點小激動。大門兩邊石刻一幅對聯,上聯:滇喉屯甲源出洪武十四年。意思是說,從大明朝洪武十四年開始來此屯兵戍邊。下聯:黔中寓兵流長華夏千秋史。

天龍屯堡 鎮地處西進 雲南 的咽喉之地,在元代這裡就是有名的順元古驛道, 天龍屯堡 鎮最早是順元古驛道上的一個驛站,名叫飯籠驛。明朝,明太祖朱元璋為加強西南的統治,在征服梁王和土司後,此壘牆築堡、大量屯兵。軍屯建立後,與雲貴眾多的少數民族土司相比,仍處劣勢,於是朱元璋通過一系列的政策,形成“民屯”“商屯”,通過屯田移民的方式使上百萬漢人移民進入西南,起到“閑時為民,戰時為兵”的效果,改變了西南“夷多漢少”的局面。朱元璋的這一招,不僅加強了中央集權和民族文化的交流,而且隨著交融磨合,少數民族與漢人間從最初的敵視到後來的交流,的確起到了鞏固 江山 的作用。到了明代中後期,由於頻繁戰亂和沉重苛賦,屯田制度逐漸走向衰退。到了清朝康熙年間,雲貴總督範承勛奉旨實行“改土歸流”後,屯堡人由軍戶轉為百姓,並且更名為“飯籠鋪”。進入本世紀初,當地的鄉儒感到“飯籠”兩字實在不雅,於是取 天台 山的“天”,龍眼山的“龍”為村寨名,於是就有了 天龍屯堡 鎮。

“ 這也是你們流傳下來的鞋嗎?”我的目光被導游腳上繡花平地鞋吸引了,這鞋,不僅緞面繡花、平底納針、鞋尖反翹,而且在鞋頭處開了兩個“小孔”,就象涼鞋一般,可以讓腳在大熱天透透氣。“這是我們這裡的孃孃自己設計的,夏天穿可涼快了,到了天冷我們就穿全蓋的鞋了。”我被這鞋深深吸引,巧的是路邊好幾位“老孃孃”就在出售這種純手工的繡花鞋。一百一雙,真心不貴,全是一針一線縫出來的。人就是這麼奇怪,雖然心裡有買,但看周邊無人問津,便一直提醒自己“理性購物”, 幾經衡量,想著沒機會穿,便忍痛割捨。回到 上海 ,我便後悔,這一次的購物實在太理性了,它其實真的是一種特別的紀念品。

這一路,我幾乎沒有看到男性的“屯堡人”,所以我不知道“明朝”的男人穿成啥樣。而女性,除了所遇的幾位導游是年輕女性外,路上見到的都是老婦,她們大多守在小攤前,做著小生意。