19博卡拉,靜候著你說我別錯用神(一)(博卡拉孤兒院)

↑博卡拉

↑博卡拉一大早,衛生間就闖進了一隻不懷好意的肥蜜蜂。我就想看看,除了蜻蜓、壁虎、螞蟻、蚊子、潮蟲、蜘蛛、蛾子,這間房還能給我什麼驚喜。今天是在 博卡拉

的最後一天,這個城市總能在緊急關頭安慰我。這不,我根本沒煩躁,一大早又吃了兩大盤咖喱。引得負責人紅領巾要誇我胃口好。其實我吃第一盤就飽了,只因為留不住食物,想一次性填滿肚子,免得吃午餐。

↑博卡拉老大叔在我吃飯時問我教學怎麼樣,我當然說了些官話應付了過去。從他這裡預定去 奇特旺

的旅行團,要比別處貴500rs,他卻說是靠著他的面子打了折才拿到的價格。他期待的眼神果真迎來了我的數個“謝謝”。但其實我心裡想的是,你老爺子玩我,差的這些錢正好是我兩天的飯錢。

這位大叔看我志願期完了還在這裡,就想繼續讓我去教中文。我雖然口頭沒有拒絕,但是心裡卻想著廁所里那隻肥胖的蜜蜂。今天是我第一次如此任性。第一,我沒有拆穿老大叔想掙錢的詭計。第二,我沉默地拒絕了教課。徑直走向小賣部的我遇到了那兩位

上海 姑娘,她們還在剛出門的小岔口猶豫不決,其實我們去Hotel Taj路上的大部分路口都是要向左拐的。

雖然指了路後有點擔心,樂橙和茉莉還是順利的到達了目的地。其實樂橙、茉莉和我的交集並不多,畢竟我們不是大眼瞪小眼的生活在同一屋檐下。又因為更多是志願上的交流,我們一直保持著友好的距離。但就是不遠不近,誰也不想改變的情況下,兩人也讓我對

上海 人有了小小的情感轉變。

就像茉莉總愛扎著衝天辮穿的睡衣風衣服,樂橙總愛抹的紅色口紅白色臉蛋,這兩位總能給我帶來 上海 式的美好。並不是所有 上海

人都像得了頸椎病一樣高傲著脖頸,我更想相信,也有樂善好施胸懷廣博、樂觀積極活潑可愛的。

↑博卡拉

↑博卡拉沒有理會小賣部大娘多給我算的五盧比,我抱著我的寶貝們上了樓。吃完玩,玩完睡,就這麼度過了大半個下午。今天是我去大孤兒院的日子,我準備好了一大包糖向著#GETSEXY出發。儘管我知道孤兒院就在附近,沿著一條大路走了很久的我還是覺得不對勁。雖然我用找路的時候可以吃冰淇淋這個理由搪塞了自己,繞到對的巷子的時候我還是覺得不開心。

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉大的孤兒院來了新的志願者,她們因為只有一個男生,怕走夜路不安全,竟然一天只有上午工作。這天她們給孩子們帶來了雞肉和糖,還有好多其他小玩意,我把包里的糖塞得又深了深。

↑博卡拉在辦公室遇到我的Lama十分吃驚,我也無奈地表示我其實那天去小孤兒院的時候就想來了。除了他,辦公室里還有Sornum(音譯)和另一位大叔。Lama鼓勵我把糖分給孩子,我則覺得一人一個的數量太少拿不出手,交給他們處理。

Lama熱情地加了我的微信,也是這時我才知道他名字叫Pasang。原來Lama是中文里的喇嘛,他原來是個修行者。我也是這時候才反應過來,“原來你也有你的故事。”Pasang則咧嘴大笑,“是啊。”

我拿出幾塊零散的糖,那些糖本來是我隨身帶著對付低血糖的。因為是 日本 迪斯尼買的,造型讓我不忍下口,我也就全都送人。還有些是從 上海

帶的大白兔,小賣部買的本地奶糖。遇到熟悉的面孔我就塞兩塊,“一塊是給你的,因為你是我很喜歡的孩子。另一塊是給你最好的朋友的,好東西一定要一起分享。”孩子們也總是笑著答應。

↑博卡拉我記得很清楚的是,孤兒院里除了我這個志願者Lea,還有孩子Mia,Jia和Sia。她們幾個很喜歡湊在我身邊,蹦蹦跳跳地問我她們的名字叫什麼。其實我真的記不住,因為還有十幾個孩子也是這樣,總要我記下他們的名字,英語名

尼泊爾 名中文名都要記。通常我靠著感覺都能說對,“你是Mia,她是Jia,那她就是Sia了。”聽到我嘴裡本名的她們要手舞足蹈,“對,我是XXX。”

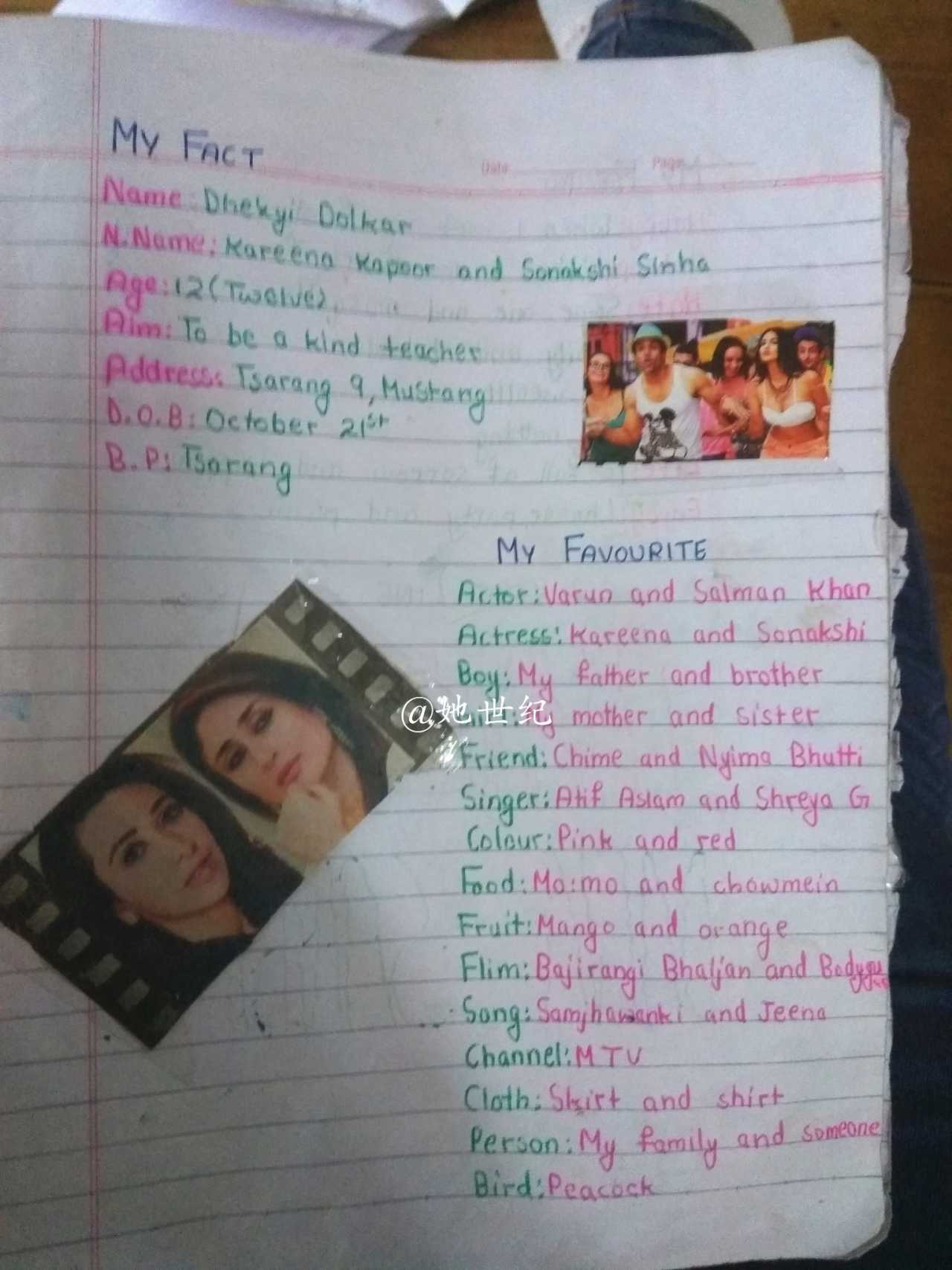

我和那個十六歲的Dickey在二樓聊了一會兒,她是孤兒院里比較懂人事的姑娘,因為她和其他孩子不一樣——她每兩天就要洗一次頭。不過即使這樣,她也以為她最喜歡的

西藏 是個國家。在她這裡,我這個半記者半志願者的人士還印證了很多自己的猜測。 比如

Sornum有點嚴格,她們父母一年才來看他們幾次之類的。沒想到Dickey竟然想當會計,這比她哥哥們在加都被父母養或者在 印度 當和尚的事實還讓我吃驚。

↑博卡拉

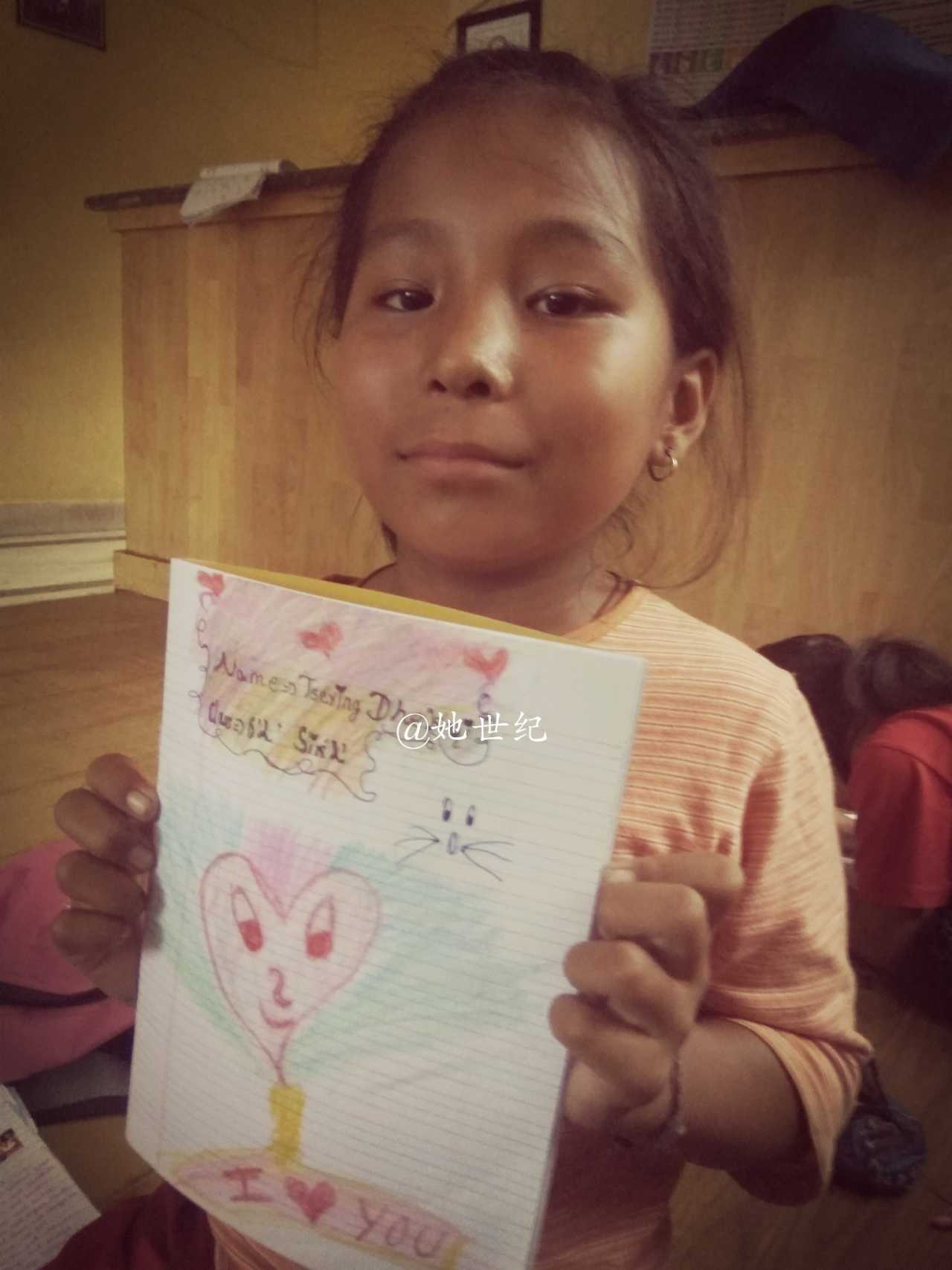

↑博卡拉還沒問她更多的事情,我就被兩個小姑娘拉到了她們的寢室一一她們很想用我的手機照相和看視頻。

↑博卡拉孩子們的寢室只有我大學寢室那麼大,卻要住八個人。有的床鋪是一個人睡,有的是兩個。坐在常年不洗的被褥上,我被她們團團包圍。其中一個很像《我愛金三順》里那個柳珍熙的姑娘拿走了我的手機進行了數張自拍。不知道為什麼我一直不喜歡她,她拿著我的手機玩膩了後也證明瞭我真的不喜歡她——她坐在我對面,吸著鼻涕指著我身後的小女孩,“Lea小姐,她沒有爸爸。”

我身後的姑娘仍舊吃著讓她辣的流鼻涕的零食,好像醉漢想看因為自己引起的城管和群眾的打戲一樣。我馬上反應過來,“別這麼說,如果我這麼說你你會高興嗎?我覺得不會吧,所以別再這樣說任何人了。”我又轉頭挨個問屋裡其他姑娘,“你會嗎?”其他孩子也都搖頭表示自己應該不會高興。

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉正當我覺得自己 成功

時,一隻大蟑螂橫衝直撞的從我眼前溜走。不知道為什麼,這裡的動物都又笨又蠢。蚊子、蟑螂、壁虎、狗、貓,個個都行動緩慢。那個自拍的小女孩馬上拿拖鞋啪的一下,留下四腳朝天的蟑螂和目瞪口獃的我。她跟她的同伴一起笑話我怕蟑螂。

幸好小男孩的出場讓我有時間緩過神,他披著女孩子粉色的紗巾翩翩起舞的樣子惹得孩子們大笑。不過他演出過後,卻給了我一個巧克力威化。

雖然已經碎了,我也知道這一定得之不易。一般情況下,這些小零食有三種獲得方式。一是每年來兩三次的父母給的。二是用每個月父母給一點點零花錢自己攢起來買的。三是志願者給的。和上次小孤兒院的孩子們給我的糖一樣,那條巧克力威化被我讓給了很多孩子。她們似乎有統一的臺詞,甚至和小孤兒院的孩子們說的都一樣,“這是他給你的,你吃吧。”那個被說沒有爸爸的姑娘還問我要不要吃她的零食,我當然是謝絕了。

突然想起來以前有個很要好的朋友,我們倆就像挨著的兩塊拼圖,我們的組合叫“哼哈二將”。哈將一次抄我的數學答案,那道很難的題被她寫出來的事情獲得了老師的表揚。當老師問到她怎麼會時,她卻在課上說是課外班學的。哈將特意回頭看了眼我,我也特意沉下千堆雪,給了個很溫暖的微笑給她。其實我只想看看,這個世界還能荒謬到什麼程度。荒謬到一道數學題也要搶,荒謬到我因為一道數學題也要生氣。

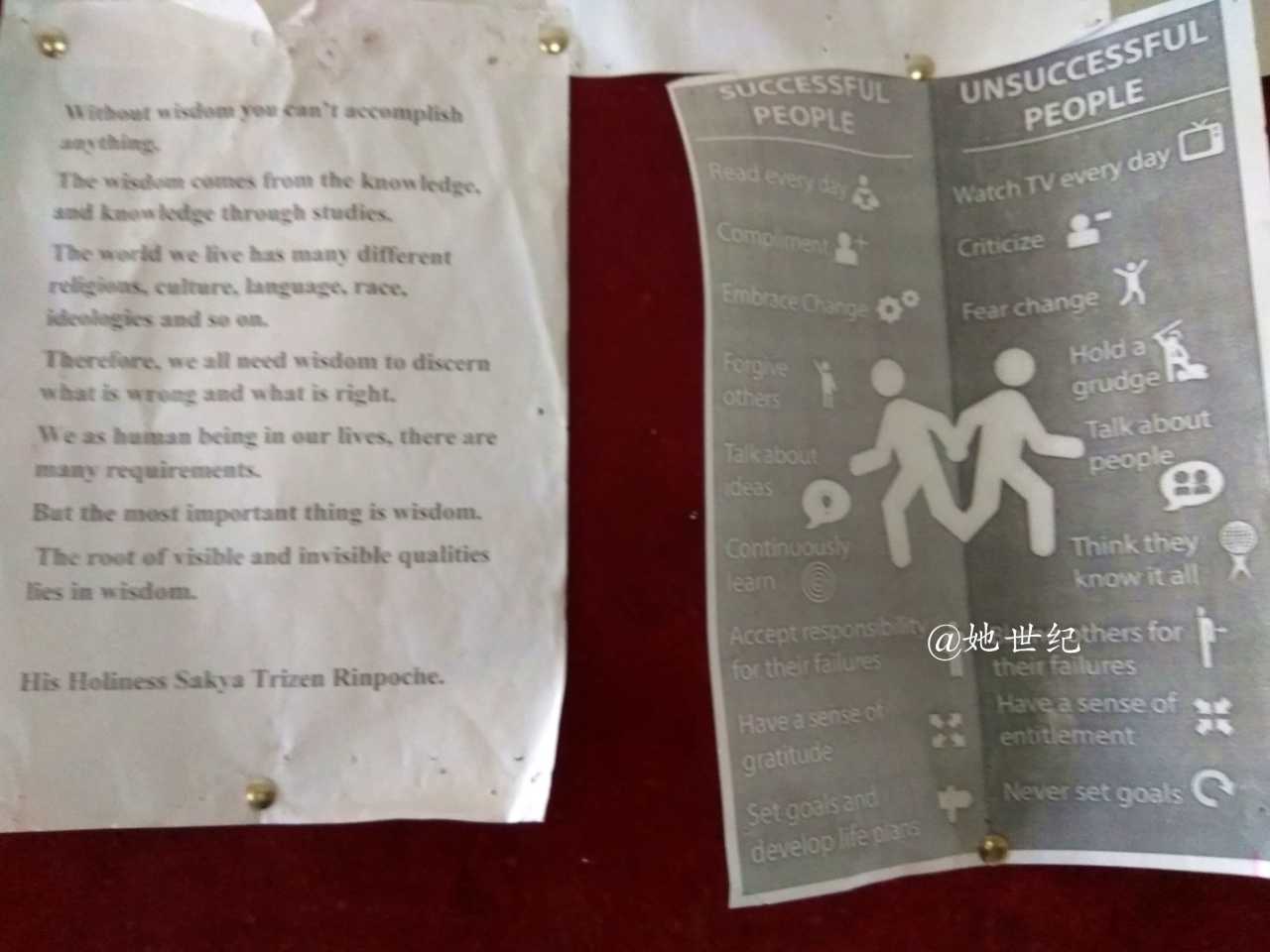

聊了很久的我們都累了,孩子們陸續下樓玩,我則在大廳看孩子們在寫什麼作業。他們一邊寫作業一邊偷瞄我,我知道他們想和我說話,就找各種話題逗他們。 比如

給他們取中文名。直到其中一個孩子嘲笑一個小姑娘的名字像“烏鴉”,我也就終止了這場命名大會。

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉在孤兒院的小樓里來回溜達的我走過一個個熟悉的地方,走了很久很久。到最後,好像它們在看我,而不是我在看它們。我自己轉著走馬燈,這些回憶就像孤兒,我則又當爸又當媽。

↑博卡拉

↑博卡拉

↑博卡拉