琅勃拉邦 只願長醉不願醒

題記要到生活里,觸摸那些真實的人。去見他們,也許要越過 千山 萬水,甚至要適應不熟悉的語言和環境,但總是值得的,因為你能看見那些沒有躲閃的眼睛。

留存的記憶越多,越會覺得這一年過得慢。留存的記憶越少,越會覺得這一年過得快。隨著年齡的增長,新的體驗和發現逐漸減少,甚至日復一日地做同樣的事,時間變得稀疏起來。

——《無論如何都想告訴你的時間雜學》

能有幸和村上大叔重合的旅跡不多, 琅勃拉邦 算是一個。

在我的認知和印象中,這座安靜閑適的 老撾 小城,不外乎是另一個 清邁 。二者都地處山區,都曾是古老王朝的首都,也因擁有諸多的佛教寺廟而聞名,且小巧美麗、四季溫和。唯一和泰北玫瑰之城的區別,大約就是它伺水而居的地理位置, 湄公河 與其支流南康江在老城的盡頭匯合,兩條河流穿城而過,造就了此地更加濕潤的氣候。 老撾 的歷史與文明自然無法與有東方古國之美稱的我們或 印度 相比——公元7世紀始有王國出現,歷史上第一個統一國家為1353年的 瀾滄 王國。

但沒關係,無論 埃及 、美索不達米亞、 印度 還是 中國 ,早期人類偉大的文明一般都誕生在河流附近。生於 亞洲 第一大河之濱的小城,必然也留下了這一國度的許多痕跡。我打算沿著 瀾滄江 也是 湄公河 ,開始對這個王國舊都數日的探索旅程。

再見湄公河,勃拉邦和佛之都一朝花開傍柳,尋香誤覓亭侯

縱飲朝霞半日暉,風雨著不透

一任宮長驍瘦,台高冰淚難流

錦書送罷驀迴首,無餘歲可偷

——《知否知否》

一路向西再向南,機艙內的溫度明顯也變得越來越高,雲層有些厚重但天際線的另一邊卻依然晴朗,空氣的透明度很好,我想,這是已經進入 東南亞 山區的鮮明標誌——曾經多次沿著這條相近的航線做發散式飛行,所以,即便此刻在幾萬英尺的高空,仿佛也能清楚地感覺到那些屬於亞熱帶特有的一切:溫暖、濕潤和氤氳著植物鮮亮的綠色,漫山遍野。

現代的交通工具縮短了一切有關空間的距離,午後不到三點,東航的直飛航班降落在 琅勃拉邦 機場,窗外是典型南國的山,黑色泥土覆蓋著茂盛的植被,雲靄壓得很低,有些朵漫漫地只及山腰,太陽在雲朵和雲朵之間躲閃,越過山巔的光束忽明忽暗。

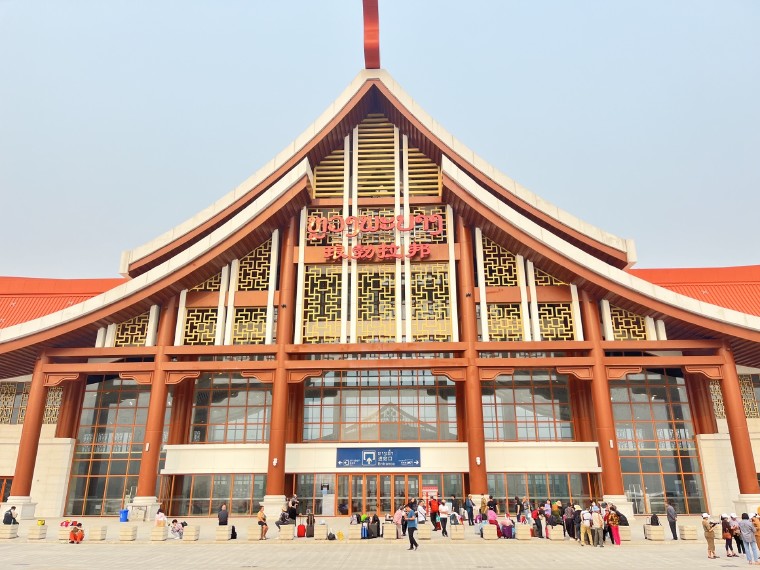

機場規模顯然和 老撾 第二 大城 市的稱呼不那麼匹配,紅色斜斜尖頂的兩層樓看上去就是它的全部了——因此亦無需什麼費時的擺渡車,下了飛機的乘客三三兩兩地從停機坪步行幾分鐘即可到達大廳,門外大叢的三角梅開得正如火如荼。我抬眼在大廳外嘈雜哄鬧的接機和游客人群中仔細辨認,尋找預定酒店派來的司機師傅,哦不對,是尋找舉著我名牌的司機師傅。

一個瘦削皮膚黝黑個頭不高、 南亞 模樣的年輕人捕捉到了我的目光,我們打過招呼彼此確認無誤,他接過我們的行李車便要帶路——我示意他稍等,再度確認貨幣基普的外匯牌價(當地人稱之為KIP),排在幾個 歐洲 游客之後換了200美金。KIP的價值不高但面值不小,紙幣上從10萬到1萬數字掛著的“0”不比隔壁的 越南 少。我對 琅勃拉邦 的物價認知暫時無底,但身為備受歐美游客熱愛的 東南亞 旅游城市之一,這些年的消費估計也會水漲船高。

從機場前往市區,來自 韓國 的HYUNDAI-SUV在不寬的公路上飛馳,將無數的山影和樹影拋在身後——大片大片的綠色被一一迅速掠過,我開窗,鼻息間似有綠色植物和茶葉的清香味。下午時分,陽光隱匿,天色有點陰暗,水汽變得更重了。我仍穿著 昆明 的一套薄絨衣和秋褲,並沒有誇張的熱,卻覺得皮膚的觸感愈發粘稠:這是河流帶來的熟悉感覺。我想, 湄公河 此刻應該就在不遠處,蜿蜒流淌著。

果然,在接近市區的邊緣,最先聽到的是安靜低沉的波聲,卻只見白茫茫的一片,公路下方數米的 湄公河 上,煙氣正蒸騰。12月不算得這裡的雨季,但潮濕溫潤的氣候卻始終如一,我忽略有些濕熱的空氣,盡情瀏覽著窗外的景緻:柏油路還算平整,但幾乎沒什麼交通標誌,也沒有看到任何超過4層的高樓華廈,路旁是一幢幢的歐式或民族風情的小樓,有煙火冉冉升起正在做飯的人家,也有粉刷成淺色裝飾得低調雅緻的旅館和飯店;除了汽車和摩托車之外,街上偶爾閃過穿著T恤短褲騎單車的老外。

這個12月不甚明朗的午後,初見 琅勃拉邦 ,仿若在糟糕的陰雨天路過一所亮著溫暖橘黃色燈光的林中小屋,自帶一種暖人肺腑、浸人心脾的氣度與氣場。它如此清新、靜謐、悠然和閑適,幾乎遠離了一切現代城市的喧囂紛擾,未經粉飾,優雅、遺世而獨立。

昔日王都的繁盛隨著經濟的滯後早已塵封於歷史。與迅猛發展飛速前進的 中國 相比, 老撾 是慢吞吞且落後的,這種速度就像常年飄蕩在 湄公河 上的游船一樣,分明是現代交通工具卻仿佛背著不堪的重負,有點艱難,又有點沉重——這個國家,明明沒有很長的歷史卻從未年輕過。據記載, 瀾滄 國曾一度是 越南 黎利和清朝控制的附屬國,由於常年處於周邊國家戰爭中,又在18世紀初分裂為占巴塞、 琅勃拉邦 、 萬象 三個小國。1779年起,先後被暹羅、 越南 、 法國 征服,淪為屬地或殖民地,此後直至1953年 老撾 王國才真正獨立,而從正式廢除君主制到成立 共和 國也就幾十年的時間。作為 亞洲 最落後的國家之一,推遲開放、外援和投資的匱乏使得發展現代市場經濟的步履和節奏都相對緩慢,近年以農業、輕工業生產和旅游為主要經濟支柱,總算步入平穩上升的軌道。

不過,慢似乎也有慢的好處,如今的 琅勃拉邦 ,依然擁有隱藏在古樸山城下的原始法式風情,也還是那座到處可見老樣子的百葉窗建築、隨意品嘗法棍 三明 治和法式咖啡的小城,當許多 東南亞 古城因為過度商業化而失去最初魅力的時候,這裡還能保留舊時之風骨和樣貌。

位於 湄公河 畔群山環抱谷地的 琅勃拉邦 ,意為“勃拉邦佛之都”,曾是數個古老王國的都城,若說涵蓋了半部悠久的 老撾 歷史亦不為過。從2000年前原屬真臘的部落之都“孟沙瓦”,到8世紀中葉坤洛建立 瀾滄 國(南掌國), 琅勃拉邦 開啟了它為王都的歷史。1353年 老撾 首次被法昂(老族人)統一,建立 瀾滄 王國改後名川銅,喻義為“金城”。自此之後,即使1560年塞塔提拉王將都城遷至 萬象 ,這裡仍是國家不可取代的中心,直到1975年君主制被廢黜,作為王宮和御座所在地的使命才宣告終結。在當地人的言談中,距離首都約500多公里的 琅勃拉邦 被稱為“王都”,作為與 萬象 的區分與對照。

至於這個有點長的名字,相傳14世紀,當時的國王得高棉國王所贈一尊高1.3米的“勃拉邦”佛像,並把它視為國寶珍藏在一座古老精美的寶塔中。1560年遷都後,仍將佛像留在舊都作為鎮城之寶——城市也由此更名,時至今日,這座金佛還供奉在昔日的王宮之中。

今天,這座面積不到10平方公里的美麗小城無疑已成為 老撾 歷史與文化的象徵。它見證了王國的跌宕起伏,也曾延綿主導了國家的文明脈絡,歷史與文明的腳印在此層層疊疊,密佈於 湄公河 與南康 河間 ,瀰漫在近七百座古老的寺廟建築內。整個城市被群山和河流環繞,鬱郁蔥蔥的樹木依稀掩映著河流、村莊與住家,佛 塔林 立、廟宇交錯,一簇簇玫紅色三角梅的映襯下,仿佛走進了一間大型寺廟博物館——這一切都使古城充滿了 平和 迷人的氣息。

可別小看這座城, 琅勃拉邦 的金銀飾、鑲嵌珠寶、泥塑雕刻、絲綢制陶等傳統手工藝在國內享有盛名。此外,這裡還是 老撾 北部上寮地區八省的交通要衝,作為安息香、藥材、木材、柴炭和糧食的集散中心。

我們的客棧就在河邊不遠處的巷口,傳統的木質房屋和院落,木門木窗格,木地板木椽搭起的迴廊和陽臺,半露天的餐廳里也是厚重得有些分量的原木桌椅——沒粉刷只上了層亮漆,笨拙朴素得可愛。四方的中庭是洋溢著翠綠的院子,種著叫不出名字的花樹和花叢,門口擺著藤編的茶几和小凳。太陽從雲的縫隙中露出半張臉,雨輕飄飄地落在城市上空,將石板小徑沖洗得水亮乾凈。

辦好入住收拾行李再洗去一路風塵,已是傍晚6點,跟著 琅勃拉邦 的節奏慢騰騰地吃過第一餐,在微涼的夜風下沿著河岸再慢慢地散步回旅館。途經半坡上一座燈火仍舊閃亮的寺廟,幾名裹著橘紅僧袍的小沙彌在門口閑坐著嬉笑聊天,兩三隻體型健碩的狗正熱熱鬧鬧地原地守門遛彎,看見手裡拎著打包飯盒的陌生人,其中一隻黑色牧羊犬立刻被春捲的香味“牽引”著跟了過來——我迅速地閃開它繞到院內,向那座金粉漆就、滿是浮雕的尖頂廟宇走去:它的造型遠看與清曼寺十分相像,此刻,風輕拂月光朗朗,褪去了白日或嚴肅或喧囂的氛圍,寺院的建築都被籠上一層稀疏的光輝,溫柔且曼妙。

夜漸深, 湄公河 的水汽再度飄上來,浸潤著身邊的植物和空氣。回到客棧的老房子,一樓的木頭門得用鑰匙擰開鎖,門吱吱呀呀地開了,明亮的月光從百葉窗外折出,漫漫投映在這所上了年紀的房間里,夜風吹進來,窗帘微微晃動,一張大床雪白,床上用酒筐放著一瓶清亮淡黃的液體——後來我才知道,原來這是旅館的歡迎禮物,小城周邊竟有不少農莊盛產自釀的威士忌。

在一個沒有四季輪換的亞熱帶城市裡,深夜就是最涼爽的季節。 琅勃拉邦 的第一個夜晚,我在清涼的風和啾啾蟲鳴的陪伴下,漸漸入睡。

出世與入世,迦葉的微笑海浪無聲將夜幕深深淹沒,漫過天空盡頭的角落

出世與入世,迦葉的微笑海浪無聲將夜幕深深淹沒,漫過天空盡頭的角落

看海天一色,聽風起雨落,執子手,吹散蒼茫茫煙波

我鬆開時間的繩索,怕你飛遠去,怕你離我而去,更怕你永遠停留在這裡

每一滴淚水,都向你流淌去,倒流回最初的相遇

——《大魚》

次日清晨,在隔壁父母喁喁交談的細碎聲中醒來,拉開窗帘,依舊是陰的天薄的雲。門一開,微微清涼的風就這麼灌進來,河水的霧氣浸潤到房間里,人的身體上和傢具上都感覺潮漉漉的,我摸摸昨日洗好的幾件衣物,果然與霧氣一樣潮濕,索性把它們拿到外面的藤椅上掛好。

昨日在前臺為我們辦理入住的清瘦男孩和另一個高個兒男生正在小廚房的隔間忙著為幾位不多的客人準備早餐。坐在舒適的木椅上,深吸一口新鮮青草味的空氣,好像連身體都跟著輕盈起來。眼前是精緻小巧有民族特色的院落,晨曦裡帶著露珠的植物們綠油油地鮮活——這是典型的 南亞 冬日,溫熱卻不乾燥的天氣、幾乎不用啟動的空調成了擺設只餘頭頂緩慢轉動的弔扇,還有茂密生長永不衰敗的熱帶植物。旱季的 琅勃拉邦 ,清晨和夜晚都能感覺到明顯的涼意,早晨起來天永遠是陰的,到了晌午大太陽才出來,還人們一張有藍天白 雲和 綠色棕櫚樹的明信片。

服務生男孩向我微笑,輕聲詢問著早餐的意向——菜單顯然非常國際化,從米粉麵條到粥和蛋捲,中餐西餐應有盡有。我選了煎蛋,一會兒工夫面前就擺滿了西式的牛角包、香腸和黃金蛋,附帶著透明玻璃杯盛好的果汁和芭蕉等水果,單面煎蛋的火候掌握得剛剛好,簡直可與專業的西餐廳媲美。以客棧和家庭旅館為主的 琅勃拉邦 ,大多都提供這種一對一供應的單份早餐,相比規模宏大的酒店自助式餐廳,這樣的設計更加節制合理,避免了不必要的浪費。

當然,星級酒店的標準化服務和琳琅滿目的選擇也有不可替代的好處。只是,這樣的古城似乎住在特色小店里才更能感受到那種慵懶散漫的愜意——每天睡到自然醒,用慢到極致的速度品嘗用心烹飪搭配的營養早餐;而每逢傍晚,住店的旅客們人手一杯鮮釀的 老撾 啤酒(Beerlao)或葡萄酒、或啜飲法式咖啡,在客棧的吧台卡座或河邊的餐廳里,天南地北侃侃而談,逍遙至深夜。

客棧一側的小徑走出去,過街2分鐘的路程就到牛奶咖啡色的 湄公河 ,往前走不遠即是 湄公河 和南康河的交匯處——兩條河涇渭分明,有著藍綠色底蘊的南康河看起來更為清澈。源於自北而南會芬高原的南康河一路向西,穿過 琅勃拉邦 城北註入 湄公河 。清晨淺淺的南康河,山潑黛水挼藍,層雲悠悠,偶爾有僧侶划槳而來,碧水橙袍渾然天成。不過,旅游業總要為景色添加點腳註:無論哪條河邊,觀景餐廳都是一家挨著一家。再遠點的河岸上,新舊混合,清一水洋房或民族式房子,兩層或三層,有的粉黃有的天藍,還有清淡的綠和粉,都是溫柔和藹毫無侵略性的顏色。河水聚會的岸邊也是小城一側之盡頭,這裡被打扮成一個小巧的街心公園,柵欄外的一品紅正如火如荼,如野草般瘋長。

烈焰當空,在此處小憩下正可避過中午的毒日頭,一位深目高鼻的大叔坐在身旁的石凳上,認真閱讀一本類似攻略的英文書籍。“Hello,您看的是LP(孤獨星球)嗎?”我搭訕著問到,雖然不怎麼喜歡,但Lonely Planet的旅行指南好像在外國背包客中很受推崇。“啊,不是,”他笑笑抬起書本翻到封面,“這是企鵝出版社出的一本 亞洲 攻略。”原來 荷蘭 大叔和太太一路從 清邁 轉戰 會曬 ,坐游輪沿 湄公河 游玩至此,每個地方只停留1天。“然後呢,你們會去哪裡?”“應該是再回到 泰國 ,然後從 曼谷 去蘇梅島。”老先生講話慢條斯理,和這樣的人聊天是件愉快的事。“你呢?預備在這裡待多久?是一個人過來玩嗎?”“至少要過了聖誕吧,和我父母一起,然後想去 緬甸 看看。”我想起最近小城裡越來越多的 歐洲 游客。“聖誕節假期是不是有10天左右?”“嗯不止,我們那裡大概得放2周的時間。”“有長假真棒。”我由衷感嘆到,“很高興遇見你,我們先去吃中飯啦,旅途愉快!”大叔合上書同我握手。“謝謝,您也是,旅途開心!”我看到那位戴著遮陽帽的太太,正微笑地向他走來。

告別大叔,繼續晃我的老城。

這座 老撾 現存最完整的古鎮,隨便走進哪一條巷子,都能感受到隱隱的舊日精緻氣息。洋人街乃是 琅勃拉邦 最出名的一條街,兩側集中了很多美麗的寺廟和典型的法式別墅。從清晨至晌午,白皮膚金黃頭髮的 歐洲 游客源源不斷地走進一家家咖啡廳和麵包房,新鮮出爐的麵包再配一杯咖啡,坐在店門口的露天桌椅上——有衣著時尚背雙肩包的青年,有穿棉麻襯衫戴著禮貌的紳士,偶爾還有分辨不出年紀的嬉皮士——在洋人街漫步是件奇妙的事:一邊是古老的佛塔和寺廟,身著橙紅僧袍的出家人不經意間走過;一邊是風格各異的洋樓,來自各國的游客坐在廊下喝咖啡聊天,這一刻恍惚間,我不知自己到底是身在 南亞 腹地的山城佛都,還是置身於 歐洲 某個中世紀小鎮的街頭。

街道兩旁種滿了雞蛋花樹和三角梅,潔白盛開的雞蛋花和各色三角梅相互映襯,既熱烈又純凈;路邊的芭蕉、木瓜和芒果肆無忌憚地生長,旺盛的生命力簡直要溢出柵欄和庭院;我隨意走到旅館後街的一座寺廟門前,有個面容清秀、安詳的小沙彌,正悠閑地坐在石凳上與一對狗母子玩耍。

時間在此地,仿佛被調慢了的鐘擺,抑或是間歇停頓的沙漏,悄無聲息,凝固不前。

作為小乘佛教在 老撾 的中心,擁有679座古老建築的 琅勃拉邦 ,於1995年被聯合國教科文組織列入世界歷史遺產名錄。按照地圖上的標識,僅我腳下踏足的這片市區內就有30多座寺廟,可謂是名副其實的“佛都”。 琅勃拉邦 王宮博物館至今仍珍藏著那尊名為“勃拉邦”的佛像,據傳來自 斯裡蘭卡 的佛像於14世紀被帶到了 老撾 王室——以此為開端,佛教與 老撾 人的精神世界有了劇烈且漫長的交匯。

所以, 琅勃拉邦 不僅是記載著國家榮辱的王都,也是信仰的發祥延綿之地,可以說,由此延伸的文明影響了整個國度,在當地2萬多篤信佛教的居民中有數百名僧人,無分老幼。許多普通家庭會將男孩自小送去寺院,十幾年如一日地在廟中生活、勞作、學習功課與佛法,至於成年之後的去留則取決於自己的判斷和決定。這裡的僧人是入世的,街上處處可見他們的橙色身影——不比禪宗的虛無縹緲,也不像藏傳佛教的神秘莫測,融合到日常生活中的小乘佛教更 加平 易近人。我想, 琅勃拉邦 之所以顯得純凈,不僅因為它巧妙融合了東方的靦腆和 歐洲 的浪漫,更多因小乘佛教賦予人的寬容 平和 。

這是行走於其他不同信仰之地所無法感受的——基督教和伊斯蘭教的神靈與 亞洲 人的距離可不是一本聖經和一座教堂那麼簡單。發源於 亞洲 的佛教,與曾作為現代文明根基的基督教區域完全不同,如果說 歐洲 是隆重的、莊嚴的、偉岸的、震耳欲聾的,那麼 亞洲 就是歡快的、散漫的、流動的,潛移默化的。如 清邁 和 琅勃拉邦 一樣古老的佛都,像把佛的世界搬到了人間一般,帶著某種熟悉的親近,不再是廟堂里高高在上的冰冷塑像,而是行走於俗世的微笑迦葉。

絲綢之路 上佛教最盛之處,當屬 南亞 及 中亞 。佛教源出於 南亞 , 中亞 地區為北傳佛教的必經之地,亦是佛教文化與 希腊 文明的融匯碰撞之處。公元前3世紀, 印度 孔雀王朝的阿育王開始大力傳播佛教,在其統治後期佛教遍及 印度 全境,影響力可達 地中海 東部沿岸地區。其中,北傳路線經由克什米爾和 白沙瓦 向 中亞 傳播,併在公元前2世紀上半葉,傳入南至 印度 河、實際由 希腊 人統治的巴克特裡亞(史稱為大夏)。後來,大月氏人征服巴克特裡亞,建立貴霜帝國並定都犍陀羅,波斯、 希腊 以及佛教文化在此交流融匯,形成了對 東亞地區 影響重大的“ 印度 \+ 希腊 式佛教”犍陀羅藝術。

相比之下,南傳佛教一直由西向東在 南亞 大陸本土擴展,至公元7世紀,南傳佛教在1300多年的傳播與發展過程中,逐漸形成了以 西雙版納 景洪 與 清邁 、 景棟 與 琅勃拉邦 為代表的四大中心。也是在此期間,首位統一 老撾 的 瀾滄 國王法昂,從 柬埔寨 請來高僧並將上座部佛教定為國教。或許,千年來“鮮少出境”的路線和經歷,在某種程度上也造就了佛教教義更 加普 世、純粹、謙和且柔軟。

這一點,在擁有高齡歷史的“佈施”活動中體現得應最為明顯。每日,當小城在儀式中蘇醒,寧靜的清晨混雜著雨點落地的聲音里,人們早早起床,在昏黃的燈光中開始製作糯米飯。六點準時傳來梆鼓聲,等待佈施的信眾沿街在路邊等候僧侶、分發食物,列隊而出的僧侶紛紛受施以維持著一天中唯一的午餐,日復一日,年復一年。僧人嚴守佛陀留下的戒律,不取財物只接受佈施——當缽盂漸漸滿起來後,或由受施者的角色轉換,將食物分與有需要的他人,或默禱慢步回寺廟開始早課。

只是,隨著 琅勃拉邦 逐漸成為更知名的旅游勝地,大量“游客”加入到民眾隊伍中,在導游和旅行團的集體努力下這項單純的活動已演變成大規模的“景觀”。懶惰如我,寧願在一所寺廟博物館中,通過對那些黑白照片的觀看,完成對佈施的膜拜——至少可以躲開擁擠的人群。

博物館外的院子里,一隻小柴犬正在蹣跚學步,偶爾卧倒對往來的人撒嬌,我蹲下來,它看到手中的袋子以為是玩具,專註又開心地繞著追逐。旁邊,一位銀髮的外國老先生正在慢慢地系鞋帶——我發現, 琅勃拉邦 有種讓一切都慢下來的魔法,沒有非做不可的事,沒什麼特別的著急,哪怕大多數人的生活並不 富裕 或美好,所有人看上去都是慢悠悠地,無論店主、小販、服務生、百姓和行人,只要你加入了這個大行列就會被他們的笑容、悠閑所影響,不由自主地放慢腳步。

世界上最美妙的東西都是看不見的, 比如 自由和夢想,超越現實的灑脫和飄逸——因為觸不到所以更加嚮往。或許,守護小城的佛陀亦是如此,它不動聲色、無處不在,那種感覺如同兒時的捉迷藏游戲,有人能傾聽樹洞里迴響的秘密,俯視世間的喜怒悲歡,以悟讀心,知曉人性中的諸多秘而不宣。

這苦澀而苦難的現實,我並沒把握,人與人之間的溫情是否可抵禦時代無情和命運無常?假若精神信仰可充當傷口的愈合劑,我也想借助某種力量,習得不屈不撓,不怨不怒。此刻,天空尚未放晴,站在高處回望,灰白雲朵下是朴素雅緻的法式別墅和莊嚴肅穆的古老廟宇,安靜流淌的 湄公河 和南康河——從清晨到傍晚,從城市到村莊,煙火氣息依舊。這是 琅勃拉邦 最初的樣子,也是大浪滌盡、繁華過盡、鉛華洗盡之後,真正沉澱下來的河床砂礫,終有一日,它會比今時更加歷久彌新,閃耀璀璨。

留存的記憶越多,越會覺得這一年過得慢。留存的記憶越少,越會覺得這一年過得快。隨著年齡的增長,新的體驗和發現逐漸減少,甚至日復一日地做同樣的事,時間變得稀疏起來。

——《無論如何都想告訴你的時間雜學》

能有幸和村上大叔重合的旅跡不多, 琅勃拉邦 算是一個。

在我的認知和印象中,這座安靜閑適的 老撾 小城,不外乎是另一個 清邁 。二者都地處山區,都曾是古老王朝的首都,也因擁有諸多的佛教寺廟而聞名,且小巧美麗、四季溫和。唯一和泰北玫瑰之城的區別,大約就是它伺水而居的地理位置, 湄公河 與其支流南康江在老城的盡頭匯合,兩條河流穿城而過,造就了此地更加濕潤的氣候。 老撾 的歷史與文明自然無法與有東方古國之美稱的我們或 印度 相比——公元7世紀始有王國出現,歷史上第一個統一國家為1353年的 瀾滄 王國。

但沒關係,無論 埃及 、美索不達米亞、 印度 還是 中國 ,早期人類偉大的文明一般都誕生在河流附近。生於 亞洲 第一大河之濱的小城,必然也留下了這一國度的許多痕跡。我打算沿著 瀾滄江 也是 湄公河 ,開始對這個王國舊都數日的探索旅程。

再見湄公河,勃拉邦和佛之都一朝花開傍柳,尋香誤覓亭侯

縱飲朝霞半日暉,風雨著不透

一任宮長驍瘦,台高冰淚難流

錦書送罷驀迴首,無餘歲可偷

——《知否知否》

一路向西再向南,機艙內的溫度明顯也變得越來越高,雲層有些厚重但天際線的另一邊卻依然晴朗,空氣的透明度很好,我想,這是已經進入 東南亞 山區的鮮明標誌——曾經多次沿著這條相近的航線做發散式飛行,所以,即便此刻在幾萬英尺的高空,仿佛也能清楚地感覺到那些屬於亞熱帶特有的一切:溫暖、濕潤和氤氳著植物鮮亮的綠色,漫山遍野。

現代的交通工具縮短了一切有關空間的距離,午後不到三點,東航的直飛航班降落在 琅勃拉邦 機場,窗外是典型南國的山,黑色泥土覆蓋著茂盛的植被,雲靄壓得很低,有些朵漫漫地只及山腰,太陽在雲朵和雲朵之間躲閃,越過山巔的光束忽明忽暗。

機場規模顯然和 老撾 第二 大城 市的稱呼不那麼匹配,紅色斜斜尖頂的兩層樓看上去就是它的全部了——因此亦無需什麼費時的擺渡車,下了飛機的乘客三三兩兩地從停機坪步行幾分鐘即可到達大廳,門外大叢的三角梅開得正如火如荼。我抬眼在大廳外嘈雜哄鬧的接機和游客人群中仔細辨認,尋找預定酒店派來的司機師傅,哦不對,是尋找舉著我名牌的司機師傅。

一個瘦削皮膚黝黑個頭不高、 南亞 模樣的年輕人捕捉到了我的目光,我們打過招呼彼此確認無誤,他接過我們的行李車便要帶路——我示意他稍等,再度確認貨幣基普的外匯牌價(當地人稱之為KIP),排在幾個 歐洲 游客之後換了200美金。KIP的價值不高但面值不小,紙幣上從10萬到1萬數字掛著的“0”不比隔壁的 越南 少。我對 琅勃拉邦 的物價認知暫時無底,但身為備受歐美游客熱愛的 東南亞 旅游城市之一,這些年的消費估計也會水漲船高。

從機場前往市區,來自 韓國 的HYUNDAI-SUV在不寬的公路上飛馳,將無數的山影和樹影拋在身後——大片大片的綠色被一一迅速掠過,我開窗,鼻息間似有綠色植物和茶葉的清香味。下午時分,陽光隱匿,天色有點陰暗,水汽變得更重了。我仍穿著 昆明 的一套薄絨衣和秋褲,並沒有誇張的熱,卻覺得皮膚的觸感愈發粘稠:這是河流帶來的熟悉感覺。我想, 湄公河 此刻應該就在不遠處,蜿蜒流淌著。

果然,在接近市區的邊緣,最先聽到的是安靜低沉的波聲,卻只見白茫茫的一片,公路下方數米的 湄公河 上,煙氣正蒸騰。12月不算得這裡的雨季,但潮濕溫潤的氣候卻始終如一,我忽略有些濕熱的空氣,盡情瀏覽著窗外的景緻:柏油路還算平整,但幾乎沒什麼交通標誌,也沒有看到任何超過4層的高樓華廈,路旁是一幢幢的歐式或民族風情的小樓,有煙火冉冉升起正在做飯的人家,也有粉刷成淺色裝飾得低調雅緻的旅館和飯店;除了汽車和摩托車之外,街上偶爾閃過穿著T恤短褲騎單車的老外。

這個12月不甚明朗的午後,初見 琅勃拉邦 ,仿若在糟糕的陰雨天路過一所亮著溫暖橘黃色燈光的林中小屋,自帶一種暖人肺腑、浸人心脾的氣度與氣場。它如此清新、靜謐、悠然和閑適,幾乎遠離了一切現代城市的喧囂紛擾,未經粉飾,優雅、遺世而獨立。

昔日王都的繁盛隨著經濟的滯後早已塵封於歷史。與迅猛發展飛速前進的 中國 相比, 老撾 是慢吞吞且落後的,這種速度就像常年飄蕩在 湄公河 上的游船一樣,分明是現代交通工具卻仿佛背著不堪的重負,有點艱難,又有點沉重——這個國家,明明沒有很長的歷史卻從未年輕過。據記載, 瀾滄 國曾一度是 越南 黎利和清朝控制的附屬國,由於常年處於周邊國家戰爭中,又在18世紀初分裂為占巴塞、 琅勃拉邦 、 萬象 三個小國。1779年起,先後被暹羅、 越南 、 法國 征服,淪為屬地或殖民地,此後直至1953年 老撾 王國才真正獨立,而從正式廢除君主制到成立 共和 國也就幾十年的時間。作為 亞洲 最落後的國家之一,推遲開放、外援和投資的匱乏使得發展現代市場經濟的步履和節奏都相對緩慢,近年以農業、輕工業生產和旅游為主要經濟支柱,總算步入平穩上升的軌道。

不過,慢似乎也有慢的好處,如今的 琅勃拉邦 ,依然擁有隱藏在古樸山城下的原始法式風情,也還是那座到處可見老樣子的百葉窗建築、隨意品嘗法棍 三明 治和法式咖啡的小城,當許多 東南亞 古城因為過度商業化而失去最初魅力的時候,這裡還能保留舊時之風骨和樣貌。

位於 湄公河 畔群山環抱谷地的 琅勃拉邦 ,意為“勃拉邦佛之都”,曾是數個古老王國的都城,若說涵蓋了半部悠久的 老撾 歷史亦不為過。從2000年前原屬真臘的部落之都“孟沙瓦”,到8世紀中葉坤洛建立 瀾滄 國(南掌國), 琅勃拉邦 開啟了它為王都的歷史。1353年 老撾 首次被法昂(老族人)統一,建立 瀾滄 王國改後名川銅,喻義為“金城”。自此之後,即使1560年塞塔提拉王將都城遷至 萬象 ,這裡仍是國家不可取代的中心,直到1975年君主制被廢黜,作為王宮和御座所在地的使命才宣告終結。在當地人的言談中,距離首都約500多公里的 琅勃拉邦 被稱為“王都”,作為與 萬象 的區分與對照。

至於這個有點長的名字,相傳14世紀,當時的國王得高棉國王所贈一尊高1.3米的“勃拉邦”佛像,並把它視為國寶珍藏在一座古老精美的寶塔中。1560年遷都後,仍將佛像留在舊都作為鎮城之寶——城市也由此更名,時至今日,這座金佛還供奉在昔日的王宮之中。

今天,這座面積不到10平方公里的美麗小城無疑已成為 老撾 歷史與文化的象徵。它見證了王國的跌宕起伏,也曾延綿主導了國家的文明脈絡,歷史與文明的腳印在此層層疊疊,密佈於 湄公河 與南康 河間 ,瀰漫在近七百座古老的寺廟建築內。整個城市被群山和河流環繞,鬱郁蔥蔥的樹木依稀掩映著河流、村莊與住家,佛 塔林 立、廟宇交錯,一簇簇玫紅色三角梅的映襯下,仿佛走進了一間大型寺廟博物館——這一切都使古城充滿了 平和 迷人的氣息。

可別小看這座城, 琅勃拉邦 的金銀飾、鑲嵌珠寶、泥塑雕刻、絲綢制陶等傳統手工藝在國內享有盛名。此外,這裡還是 老撾 北部上寮地區八省的交通要衝,作為安息香、藥材、木材、柴炭和糧食的集散中心。

我們的客棧就在河邊不遠處的巷口,傳統的木質房屋和院落,木門木窗格,木地板木椽搭起的迴廊和陽臺,半露天的餐廳里也是厚重得有些分量的原木桌椅——沒粉刷只上了層亮漆,笨拙朴素得可愛。四方的中庭是洋溢著翠綠的院子,種著叫不出名字的花樹和花叢,門口擺著藤編的茶几和小凳。太陽從雲的縫隙中露出半張臉,雨輕飄飄地落在城市上空,將石板小徑沖洗得水亮乾凈。

辦好入住收拾行李再洗去一路風塵,已是傍晚6點,跟著 琅勃拉邦 的節奏慢騰騰地吃過第一餐,在微涼的夜風下沿著河岸再慢慢地散步回旅館。途經半坡上一座燈火仍舊閃亮的寺廟,幾名裹著橘紅僧袍的小沙彌在門口閑坐著嬉笑聊天,兩三隻體型健碩的狗正熱熱鬧鬧地原地守門遛彎,看見手裡拎著打包飯盒的陌生人,其中一隻黑色牧羊犬立刻被春捲的香味“牽引”著跟了過來——我迅速地閃開它繞到院內,向那座金粉漆就、滿是浮雕的尖頂廟宇走去:它的造型遠看與清曼寺十分相像,此刻,風輕拂月光朗朗,褪去了白日或嚴肅或喧囂的氛圍,寺院的建築都被籠上一層稀疏的光輝,溫柔且曼妙。

夜漸深, 湄公河 的水汽再度飄上來,浸潤著身邊的植物和空氣。回到客棧的老房子,一樓的木頭門得用鑰匙擰開鎖,門吱吱呀呀地開了,明亮的月光從百葉窗外折出,漫漫投映在這所上了年紀的房間里,夜風吹進來,窗帘微微晃動,一張大床雪白,床上用酒筐放著一瓶清亮淡黃的液體——後來我才知道,原來這是旅館的歡迎禮物,小城周邊竟有不少農莊盛產自釀的威士忌。

在一個沒有四季輪換的亞熱帶城市裡,深夜就是最涼爽的季節。 琅勃拉邦 的第一個夜晚,我在清涼的風和啾啾蟲鳴的陪伴下,漸漸入睡。

看海天一色,聽風起雨落,執子手,吹散蒼茫茫煙波

我鬆開時間的繩索,怕你飛遠去,怕你離我而去,更怕你永遠停留在這裡

每一滴淚水,都向你流淌去,倒流回最初的相遇

——《大魚》

次日清晨,在隔壁父母喁喁交談的細碎聲中醒來,拉開窗帘,依舊是陰的天薄的雲。門一開,微微清涼的風就這麼灌進來,河水的霧氣浸潤到房間里,人的身體上和傢具上都感覺潮漉漉的,我摸摸昨日洗好的幾件衣物,果然與霧氣一樣潮濕,索性把它們拿到外面的藤椅上掛好。

昨日在前臺為我們辦理入住的清瘦男孩和另一個高個兒男生正在小廚房的隔間忙著為幾位不多的客人準備早餐。坐在舒適的木椅上,深吸一口新鮮青草味的空氣,好像連身體都跟著輕盈起來。眼前是精緻小巧有民族特色的院落,晨曦裡帶著露珠的植物們綠油油地鮮活——這是典型的 南亞 冬日,溫熱卻不乾燥的天氣、幾乎不用啟動的空調成了擺設只餘頭頂緩慢轉動的弔扇,還有茂密生長永不衰敗的熱帶植物。旱季的 琅勃拉邦 ,清晨和夜晚都能感覺到明顯的涼意,早晨起來天永遠是陰的,到了晌午大太陽才出來,還人們一張有藍天白 雲和 綠色棕櫚樹的明信片。

服務生男孩向我微笑,輕聲詢問著早餐的意向——菜單顯然非常國際化,從米粉麵條到粥和蛋捲,中餐西餐應有盡有。我選了煎蛋,一會兒工夫面前就擺滿了西式的牛角包、香腸和黃金蛋,附帶著透明玻璃杯盛好的果汁和芭蕉等水果,單面煎蛋的火候掌握得剛剛好,簡直可與專業的西餐廳媲美。以客棧和家庭旅館為主的 琅勃拉邦 ,大多都提供這種一對一供應的單份早餐,相比規模宏大的酒店自助式餐廳,這樣的設計更加節制合理,避免了不必要的浪費。

當然,星級酒店的標準化服務和琳琅滿目的選擇也有不可替代的好處。只是,這樣的古城似乎住在特色小店里才更能感受到那種慵懶散漫的愜意——每天睡到自然醒,用慢到極致的速度品嘗用心烹飪搭配的營養早餐;而每逢傍晚,住店的旅客們人手一杯鮮釀的 老撾 啤酒(Beerlao)或葡萄酒、或啜飲法式咖啡,在客棧的吧台卡座或河邊的餐廳里,天南地北侃侃而談,逍遙至深夜。

客棧一側的小徑走出去,過街2分鐘的路程就到牛奶咖啡色的 湄公河 ,往前走不遠即是 湄公河 和南康河的交匯處——兩條河涇渭分明,有著藍綠色底蘊的南康河看起來更為清澈。源於自北而南會芬高原的南康河一路向西,穿過 琅勃拉邦 城北註入 湄公河 。清晨淺淺的南康河,山潑黛水挼藍,層雲悠悠,偶爾有僧侶划槳而來,碧水橙袍渾然天成。不過,旅游業總要為景色添加點腳註:無論哪條河邊,觀景餐廳都是一家挨著一家。再遠點的河岸上,新舊混合,清一水洋房或民族式房子,兩層或三層,有的粉黃有的天藍,還有清淡的綠和粉,都是溫柔和藹毫無侵略性的顏色。河水聚會的岸邊也是小城一側之盡頭,這裡被打扮成一個小巧的街心公園,柵欄外的一品紅正如火如荼,如野草般瘋長。

烈焰當空,在此處小憩下正可避過中午的毒日頭,一位深目高鼻的大叔坐在身旁的石凳上,認真閱讀一本類似攻略的英文書籍。“Hello,您看的是LP(孤獨星球)嗎?”我搭訕著問到,雖然不怎麼喜歡,但Lonely Planet的旅行指南好像在外國背包客中很受推崇。“啊,不是,”他笑笑抬起書本翻到封面,“這是企鵝出版社出的一本 亞洲 攻略。”原來 荷蘭 大叔和太太一路從 清邁 轉戰 會曬 ,坐游輪沿 湄公河 游玩至此,每個地方只停留1天。“然後呢,你們會去哪裡?”“應該是再回到 泰國 ,然後從 曼谷 去蘇梅島。”老先生講話慢條斯理,和這樣的人聊天是件愉快的事。“你呢?預備在這裡待多久?是一個人過來玩嗎?”“至少要過了聖誕吧,和我父母一起,然後想去 緬甸 看看。”我想起最近小城裡越來越多的 歐洲 游客。“聖誕節假期是不是有10天左右?”“嗯不止,我們那裡大概得放2周的時間。”“有長假真棒。”我由衷感嘆到,“很高興遇見你,我們先去吃中飯啦,旅途愉快!”大叔合上書同我握手。“謝謝,您也是,旅途開心!”我看到那位戴著遮陽帽的太太,正微笑地向他走來。

告別大叔,繼續晃我的老城。

這座 老撾 現存最完整的古鎮,隨便走進哪一條巷子,都能感受到隱隱的舊日精緻氣息。洋人街乃是 琅勃拉邦 最出名的一條街,兩側集中了很多美麗的寺廟和典型的法式別墅。從清晨至晌午,白皮膚金黃頭髮的 歐洲 游客源源不斷地走進一家家咖啡廳和麵包房,新鮮出爐的麵包再配一杯咖啡,坐在店門口的露天桌椅上——有衣著時尚背雙肩包的青年,有穿棉麻襯衫戴著禮貌的紳士,偶爾還有分辨不出年紀的嬉皮士——在洋人街漫步是件奇妙的事:一邊是古老的佛塔和寺廟,身著橙紅僧袍的出家人不經意間走過;一邊是風格各異的洋樓,來自各國的游客坐在廊下喝咖啡聊天,這一刻恍惚間,我不知自己到底是身在 南亞 腹地的山城佛都,還是置身於 歐洲 某個中世紀小鎮的街頭。

街道兩旁種滿了雞蛋花樹和三角梅,潔白盛開的雞蛋花和各色三角梅相互映襯,既熱烈又純凈;路邊的芭蕉、木瓜和芒果肆無忌憚地生長,旺盛的生命力簡直要溢出柵欄和庭院;我隨意走到旅館後街的一座寺廟門前,有個面容清秀、安詳的小沙彌,正悠閑地坐在石凳上與一對狗母子玩耍。

時間在此地,仿佛被調慢了的鐘擺,抑或是間歇停頓的沙漏,悄無聲息,凝固不前。

作為小乘佛教在 老撾 的中心,擁有679座古老建築的 琅勃拉邦 ,於1995年被聯合國教科文組織列入世界歷史遺產名錄。按照地圖上的標識,僅我腳下踏足的這片市區內就有30多座寺廟,可謂是名副其實的“佛都”。 琅勃拉邦 王宮博物館至今仍珍藏著那尊名為“勃拉邦”的佛像,據傳來自 斯裡蘭卡 的佛像於14世紀被帶到了 老撾 王室——以此為開端,佛教與 老撾 人的精神世界有了劇烈且漫長的交匯。

所以, 琅勃拉邦 不僅是記載著國家榮辱的王都,也是信仰的發祥延綿之地,可以說,由此延伸的文明影響了整個國度,在當地2萬多篤信佛教的居民中有數百名僧人,無分老幼。許多普通家庭會將男孩自小送去寺院,十幾年如一日地在廟中生活、勞作、學習功課與佛法,至於成年之後的去留則取決於自己的判斷和決定。這裡的僧人是入世的,街上處處可見他們的橙色身影——不比禪宗的虛無縹緲,也不像藏傳佛教的神秘莫測,融合到日常生活中的小乘佛教更 加平 易近人。我想, 琅勃拉邦 之所以顯得純凈,不僅因為它巧妙融合了東方的靦腆和 歐洲 的浪漫,更多因小乘佛教賦予人的寬容 平和 。

這是行走於其他不同信仰之地所無法感受的——基督教和伊斯蘭教的神靈與 亞洲 人的距離可不是一本聖經和一座教堂那麼簡單。發源於 亞洲 的佛教,與曾作為現代文明根基的基督教區域完全不同,如果說 歐洲 是隆重的、莊嚴的、偉岸的、震耳欲聾的,那麼 亞洲 就是歡快的、散漫的、流動的,潛移默化的。如 清邁 和 琅勃拉邦 一樣古老的佛都,像把佛的世界搬到了人間一般,帶著某種熟悉的親近,不再是廟堂里高高在上的冰冷塑像,而是行走於俗世的微笑迦葉。

絲綢之路 上佛教最盛之處,當屬 南亞 及 中亞 。佛教源出於 南亞 , 中亞 地區為北傳佛教的必經之地,亦是佛教文化與 希腊 文明的融匯碰撞之處。公元前3世紀, 印度 孔雀王朝的阿育王開始大力傳播佛教,在其統治後期佛教遍及 印度 全境,影響力可達 地中海 東部沿岸地區。其中,北傳路線經由克什米爾和 白沙瓦 向 中亞 傳播,併在公元前2世紀上半葉,傳入南至 印度 河、實際由 希腊 人統治的巴克特裡亞(史稱為大夏)。後來,大月氏人征服巴克特裡亞,建立貴霜帝國並定都犍陀羅,波斯、 希腊 以及佛教文化在此交流融匯,形成了對 東亞地區 影響重大的“ 印度 \+ 希腊 式佛教”犍陀羅藝術。

相比之下,南傳佛教一直由西向東在 南亞 大陸本土擴展,至公元7世紀,南傳佛教在1300多年的傳播與發展過程中,逐漸形成了以 西雙版納 景洪 與 清邁 、 景棟 與 琅勃拉邦 為代表的四大中心。也是在此期間,首位統一 老撾 的 瀾滄 國王法昂,從 柬埔寨 請來高僧並將上座部佛教定為國教。或許,千年來“鮮少出境”的路線和經歷,在某種程度上也造就了佛教教義更 加普 世、純粹、謙和且柔軟。

這一點,在擁有高齡歷史的“佈施”活動中體現得應最為明顯。每日,當小城在儀式中蘇醒,寧靜的清晨混雜著雨點落地的聲音里,人們早早起床,在昏黃的燈光中開始製作糯米飯。六點準時傳來梆鼓聲,等待佈施的信眾沿街在路邊等候僧侶、分發食物,列隊而出的僧侶紛紛受施以維持著一天中唯一的午餐,日復一日,年復一年。僧人嚴守佛陀留下的戒律,不取財物只接受佈施——當缽盂漸漸滿起來後,或由受施者的角色轉換,將食物分與有需要的他人,或默禱慢步回寺廟開始早課。

只是,隨著 琅勃拉邦 逐漸成為更知名的旅游勝地,大量“游客”加入到民眾隊伍中,在導游和旅行團的集體努力下這項單純的活動已演變成大規模的“景觀”。懶惰如我,寧願在一所寺廟博物館中,通過對那些黑白照片的觀看,完成對佈施的膜拜——至少可以躲開擁擠的人群。

博物館外的院子里,一隻小柴犬正在蹣跚學步,偶爾卧倒對往來的人撒嬌,我蹲下來,它看到手中的袋子以為是玩具,專註又開心地繞著追逐。旁邊,一位銀髮的外國老先生正在慢慢地系鞋帶——我發現, 琅勃拉邦 有種讓一切都慢下來的魔法,沒有非做不可的事,沒什麼特別的著急,哪怕大多數人的生活並不 富裕 或美好,所有人看上去都是慢悠悠地,無論店主、小販、服務生、百姓和行人,只要你加入了這個大行列就會被他們的笑容、悠閑所影響,不由自主地放慢腳步。

世界上最美妙的東西都是看不見的, 比如 自由和夢想,超越現實的灑脫和飄逸——因為觸不到所以更加嚮往。或許,守護小城的佛陀亦是如此,它不動聲色、無處不在,那種感覺如同兒時的捉迷藏游戲,有人能傾聽樹洞里迴響的秘密,俯視世間的喜怒悲歡,以悟讀心,知曉人性中的諸多秘而不宣。

這苦澀而苦難的現實,我並沒把握,人與人之間的溫情是否可抵禦時代無情和命運無常?假若精神信仰可充當傷口的愈合劑,我也想借助某種力量,習得不屈不撓,不怨不怒。此刻,天空尚未放晴,站在高處回望,灰白雲朵下是朴素雅緻的法式別墅和莊嚴肅穆的古老廟宇,安靜流淌的 湄公河 和南康河——從清晨到傍晚,從城市到村莊,煙火氣息依舊。這是 琅勃拉邦 最初的樣子,也是大浪滌盡、繁華過盡、鉛華洗盡之後,真正沉澱下來的河床砂礫,終有一日,它會比今時更加歷久彌新,閃耀璀璨。