納米比亞,我到過的地貌最豐富的國家,最有在路上感覺的國家

前言納米比亞 是我見過的地貌最豐富的國家,也是最有“在路上”感覺的國家。公路兩邊一會兒是寸草不生的沙漠,一會兒是碧綠的草地,一會兒是低矮的灌木叢,一會兒又能看到起伏連綿的小山。風景不停地變換著,絕不讓你產生審美的疲勞。

如果沒有在 納米比亞 發生一些不是很愉快的事情,我會說 納米比亞 是我走過的最棒的 非洲 國家,我最愛的 非洲 國家。 首都溫得和克溫得和克看起來乾凈漂亮,甚至有幾分浪漫與詩情。百年教堂無論從哪個角度看過去都很美。教堂里有一架管風琴,這是我第一次在教堂里看到這件龐大的樂器。 納米比亞 議會的庭院里林木茂盛,綠草茵茵,從這裡望過去,百年教堂宛如童話里坐落在森林中央的城堡。藝術畫廊(Art Gallery)里每件作品都值得細細把玩半個小時以上,我從頭看到尾,又從尾看到頭,默默叫好,暗暗稱奇,不禁想起了畢加索的那句話——“惟 中國 和 非洲 存在真正的藝術”。

百年教堂: ↑納米比亞 辛巴紅人:

↑納米比亞 辛巴紅人:

作為 非洲 唯一保持原始習俗的辛巴部落,因為全身塗抹一種“紅泥”面霜而被稱為辛巴紅人;到達辛巴部落的方式:在首都Windhoek的Single Quarters Bus Station每天早上有到Opuwo的車,車費大概是200 Namibian Dollar,到了Opuwo再聯繫當地導游,導游費用大概是200 Namibian Dollar,還要給部落酋長買大概200 Namibian Dollar的禮物,徵得酋長同意後,就可以隨便拍照了。

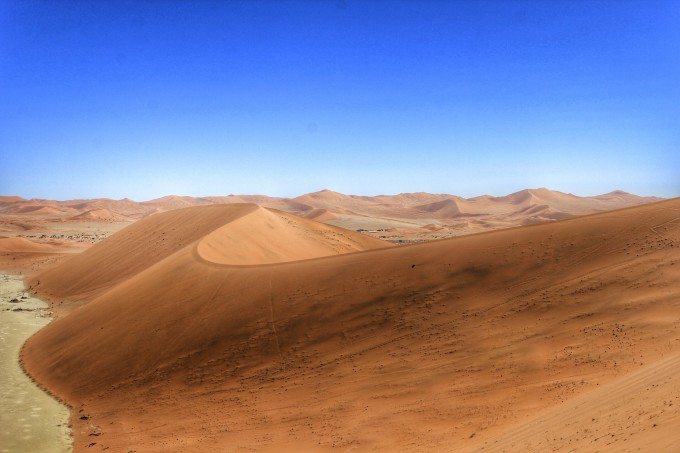

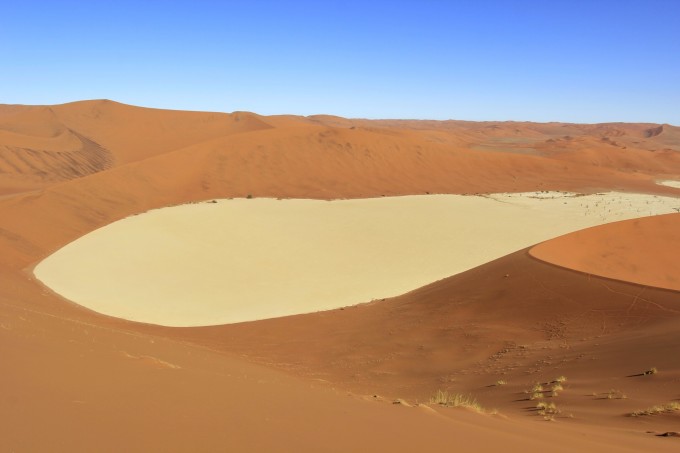

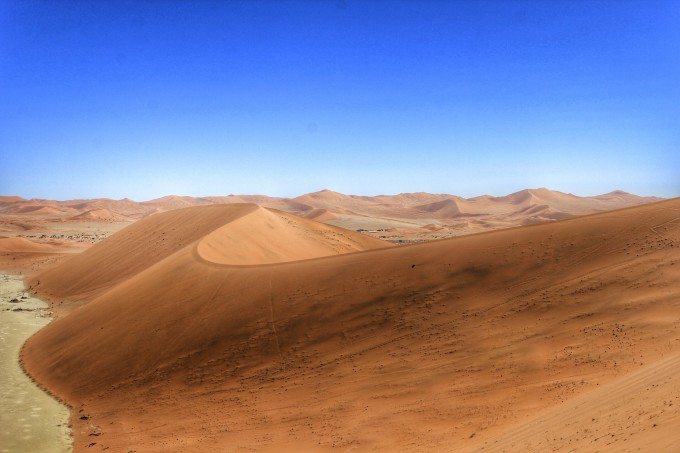

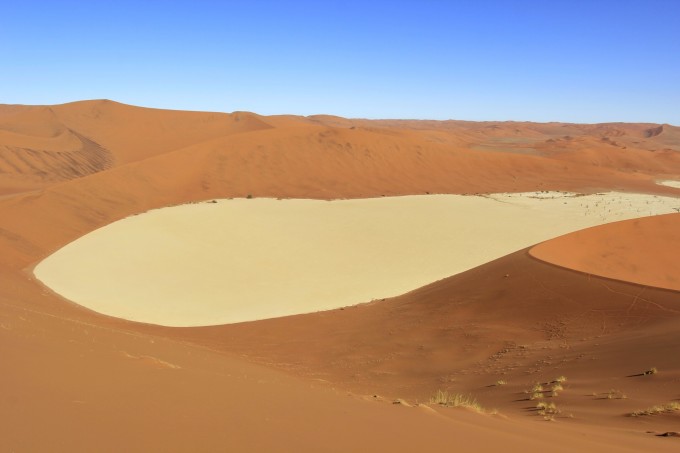

當然,如果你不想跑那麼遠去辛巴部落的村莊的話,也可以在Windhoek的Independence Avenue看到,因為有幾個辛巴紅人每天會在這條街上賣一些紀念品,當然,跟她們拍照是要錢的,而且價格不菲(100 Namibian Dollar);在 斯瓦科普蒙德 也可以看到賣旅游紀念品的辛巴紅人。 蘇絲斯黎(Sossusvlei)蘇絲斯黎是地球上最大最古老的沙丘,其中最大的一個高達325米,是世界上最高的沙丘,晚上的星空也很漂亮。可以在Windhoek報團去,大概是每人3000 Namibian Dollar,人數越多價格越便宜。雖然是三天兩晚的團,實際上第一天有一大半時間耗在路上,只能看個日落。最後一天早上八點就從沙漠返回。

蘇絲斯黎(Sossusvlei)蘇絲斯黎是地球上最大最古老的沙丘,其中最大的一個高達325米,是世界上最高的沙丘,晚上的星空也很漂亮。可以在Windhoek報團去,大概是每人3000 Namibian Dollar,人數越多價格越便宜。雖然是三天兩晚的團,實際上第一天有一大半時間耗在路上,只能看個日落。最後一天早上八點就從沙漠返回。

去往蘇絲斯黎的路上,茫茫的荒野: 到達營地:

到達營地:  我們自己搭建的帳篷:

我們自己搭建的帳篷:  晚上的燒烤:

晚上的燒烤:  起大早看日出:

起大早看日出:

一座漂亮的紅色沙丘橫亘在眼前,這就是著名的四十五號沙丘,最古老的沙漠里最漂亮的沙丘。它躺在天地間的灰色朦朧里,等待晨光將它的美麗喚醒。我站在它面前,就像螞蟻般的小矮人站在仰慕的公主的床前。天地有大美而不言,我飽含激動而又近鄉情怯。

一座漂亮的紅色沙丘橫亘在眼前,這就是著名的四十五號沙丘,最古老的沙漠里最漂亮的沙丘。它躺在天地間的灰色朦朧里,等待晨光將它的美麗喚醒。我站在它面前,就像螞蟻般的小矮人站在仰慕的公主的床前。天地有大美而不言,我飽含激動而又近鄉情怯。

沙丘底端停著一排汽車,從裡面走出男男女女、老老少少。我的腳步邁進鬆軟的紅沙里,踩著前人踩了無數遍的足跡,邁著艱難的步子往上攀爬。中途有人停下休息,也有人索性不走了,直接坐在了沙路上。我們費了一番功夫,終於到達了沙丘的最頂端。

此時天色已經微亮,可以清楚地看到沙丘的脊梁。我們在脊梁上併排坐下來,面對著日出的方向。陸續有人挨著我們坐下來,不多時那根脊梁上已經坐了一長排人。大家靜靜地看向前方,就像等待正要開場的一部電影。天幕就像打碎的雞蛋殼,有了一絲絲紅光。雲層由藍轉黃,再從淡黃變成紅黃,一會兒工夫,整個天際都變成了耀眼的金黃色。聲勢造得足矣,天幕一下被拉開,一輪紅日噴薄而出。沙丘上呈現出動人的光和影,如此柔和,如此寧靜。

著名的四十五號沙丘(Dune 45): 死亡谷(Dead Vlei)

死亡谷(Dead Vlei)

死亡谷里的白色泥土龜裂出漂亮的紋路,看不到生命的跡象。純藍的天幕底下,黃色的沙丘包圍,白色的泥土之上,是千年枯樹蒼涼的美。光線斜著射過來,枯樹投下一個個瘦長的黑影。黑影形態萬千,或如回望的企鵝,或如張嘴的鱷魚,或如展翅的大鵬,或如正要倒地的老人。每一根樹幹都遒勁如柳公權的書法。

死亡谷里的白色泥土龜裂出漂亮的紋路,看不到生命的跡象。純藍的天幕底下,黃色的沙丘包圍,白色的泥土之上,是千年枯樹蒼涼的美。光線斜著射過來,枯樹投下一個個瘦長的黑影。黑影形態萬千,或如回望的企鵝,或如張嘴的鱷魚,或如展翅的大鵬,或如正要倒地的老人。每一根樹幹都遒勁如柳公權的書法。

死亡谷里的駱駝枯樹:

路上的風景:

路上的風景:

已經乾枯的地下河:

已經乾枯的地下河:

鯨灣,寧靜的小鎮Walvis Bay(鯨灣)是一個寧靜的海濱小鎮,距離溫得和克四五個小時車程,是一個很棒的適合長待的地方,早晨傍晚在湖邊散步或觀鳥都是很棒的體驗。

鯨灣,寧靜的小鎮Walvis Bay(鯨灣)是一個寧靜的海濱小鎮,距離溫得和克四五個小時車程,是一個很棒的適合長待的地方,早晨傍晚在湖邊散步或觀鳥都是很棒的體驗。  海邊的建築:

海邊的建築:

瀉湖讓人很舒心。湖濱小道一塵不染,每隔一段距離就有一把天藍色長椅,偶爾看到一兩個老人面朝湖面安靜地坐著。長椅後面是寬闊的草坪,草坪是一片整齊的嫩綠色,顯然經過精心打理。繞湖而建的房屋全是歐式,看起來典雅漂亮,恍若來到了 歐洲 的小鎮,而這裡確實也生活著很多 歐洲 人。年輕的白種姑娘戴著耳機沿著湖濱小道慢跑,還有幾個白人小孩兒在騎單車,那些坐在自家院子里曬太陽的也都是白人。這裡的人們如同生活在天堂一般。或許生活理應是這個樣子的。

瀉湖讓人很舒心。湖濱小道一塵不染,每隔一段距離就有一把天藍色長椅,偶爾看到一兩個老人面朝湖面安靜地坐著。長椅後面是寬闊的草坪,草坪是一片整齊的嫩綠色,顯然經過精心打理。繞湖而建的房屋全是歐式,看起來典雅漂亮,恍若來到了 歐洲 的小鎮,而這裡確實也生活著很多 歐洲 人。年輕的白種姑娘戴著耳機沿著湖濱小道慢跑,還有幾個白人小孩兒在騎單車,那些坐在自家院子里曬太陽的也都是白人。這裡的人們如同生活在天堂一般。或許生活理應是這個樣子的。

我很享受這種靜謐之感,一直等到太陽完全沉入海底,才開始往回走。晚上的鯨灣每條街都亮著燈,但沒有幾個路人。屋裡也很安靜,只有門口的狗叫聲讓我覺得裡面有人居住。偶爾駛過的一輛小轎車非但沒有打破街道的寧靜,反而讓寧靜更加突顯,我甚至覺得只要停下來,就能聽到自己的心跳聲。

瀉湖很美,湖中是一片一片的火紅色。火烈鳥!成千上萬的火烈鳥!這裡是火烈鳥的天堂。瀉湖裡的水很淺,如同沼澤一般,火烈鳥優哉游哉地走來走去,也有些把頭伸到 水裡 覓食。一隻火烈鳥單腿站立在一個圓形的小水潭裡,把頭埋進了翅膀中,一動也不動,水面如同一面圓鏡,映出它優雅的身影。一群火烈鳥突然飛舞起來,像升騰的火焰在風中飄散。飛舞了一陣,它們又紛紛落入湖中,就像從天而降的火雨。不時有海鷗從頭頂飛過,它們時而擺成一字型,時而變換成人字形。儘管這不是火烈鳥最多的季節,但也是我平生所見最多的一次,彌補了在 肯尼亞 時沒有去納庫魯看火烈鳥的遺憾。

瀉湖很美,湖中是一片一片的火紅色。火烈鳥!成千上萬的火烈鳥!這裡是火烈鳥的天堂。瀉湖裡的水很淺,如同沼澤一般,火烈鳥優哉游哉地走來走去,也有些把頭伸到 水裡 覓食。一隻火烈鳥單腿站立在一個圓形的小水潭裡,把頭埋進了翅膀中,一動也不動,水面如同一面圓鏡,映出它優雅的身影。一群火烈鳥突然飛舞起來,像升騰的火焰在風中飄散。飛舞了一陣,它們又紛紛落入湖中,就像從天而降的火雨。不時有海鷗從頭頂飛過,它們時而擺成一字型,時而變換成人字形。儘管這不是火烈鳥最多的季節,但也是我平生所見最多的一次,彌補了在 肯尼亞 時沒有去納庫魯看火烈鳥的遺憾。

不過,來的時候,並不是觀賞火烈鳥的最佳季節。

如果沒有在 納米比亞 發生一些不是很愉快的事情,我會說 納米比亞 是我走過的最棒的 非洲 國家,我最愛的 非洲 國家。 首都溫得和克溫得和克看起來乾凈漂亮,甚至有幾分浪漫與詩情。百年教堂無論從哪個角度看過去都很美。教堂里有一架管風琴,這是我第一次在教堂里看到這件龐大的樂器。 納米比亞 議會的庭院里林木茂盛,綠草茵茵,從這裡望過去,百年教堂宛如童話里坐落在森林中央的城堡。藝術畫廊(Art Gallery)里每件作品都值得細細把玩半個小時以上,我從頭看到尾,又從尾看到頭,默默叫好,暗暗稱奇,不禁想起了畢加索的那句話——“惟 中國 和 非洲 存在真正的藝術”。

百年教堂:

作為 非洲 唯一保持原始習俗的辛巴部落,因為全身塗抹一種“紅泥”面霜而被稱為辛巴紅人;到達辛巴部落的方式:在首都Windhoek的Single Quarters Bus Station每天早上有到Opuwo的車,車費大概是200 Namibian Dollar,到了Opuwo再聯繫當地導游,導游費用大概是200 Namibian Dollar,還要給部落酋長買大概200 Namibian Dollar的禮物,徵得酋長同意後,就可以隨便拍照了。

當然,如果你不想跑那麼遠去辛巴部落的村莊的話,也可以在Windhoek的Independence Avenue看到,因為有幾個辛巴紅人每天會在這條街上賣一些紀念品,當然,跟她們拍照是要錢的,而且價格不菲(100 Namibian Dollar);在 斯瓦科普蒙德 也可以看到賣旅游紀念品的辛巴紅人。

去往蘇絲斯黎的路上,茫茫的荒野:

沙丘底端停著一排汽車,從裡面走出男男女女、老老少少。我的腳步邁進鬆軟的紅沙里,踩著前人踩了無數遍的足跡,邁著艱難的步子往上攀爬。中途有人停下休息,也有人索性不走了,直接坐在了沙路上。我們費了一番功夫,終於到達了沙丘的最頂端。

此時天色已經微亮,可以清楚地看到沙丘的脊梁。我們在脊梁上併排坐下來,面對著日出的方向。陸續有人挨著我們坐下來,不多時那根脊梁上已經坐了一長排人。大家靜靜地看向前方,就像等待正要開場的一部電影。天幕就像打碎的雞蛋殼,有了一絲絲紅光。雲層由藍轉黃,再從淡黃變成紅黃,一會兒工夫,整個天際都變成了耀眼的金黃色。聲勢造得足矣,天幕一下被拉開,一輪紅日噴薄而出。沙丘上呈現出動人的光和影,如此柔和,如此寧靜。

著名的四十五號沙丘(Dune 45):

死亡谷里的駱駝枯樹:

我很享受這種靜謐之感,一直等到太陽完全沉入海底,才開始往回走。晚上的鯨灣每條街都亮著燈,但沒有幾個路人。屋裡也很安靜,只有門口的狗叫聲讓我覺得裡面有人居住。偶爾駛過的一輛小轎車非但沒有打破街道的寧靜,反而讓寧靜更加突顯,我甚至覺得只要停下來,就能聽到自己的心跳聲。

不過,來的時候,並不是觀賞火烈鳥的最佳季節。