印度修仙記:一個“天上一腳、地上一腳”的魔性國度

其中 印度 教信徒以人口占比達80%的絕對優勢,成為 印度 第一大宗教。

對,你沒有看錯,雖然 印度 對 中國 人來說最出名的是佛教,但今天的 印度 ,佛教非但不是主流文化,還曾在一千年前中斷過,其地位已一落千丈。以至於我在 印度 的旅行中,除了佛教聖地以外,幾乎沒看見過在大街上蹓躂的佛教僧侶。

最後還剩不到1%的人口分給其他所有的小眾宗教, 比如 拜火教、猶太教、巴哈伊教等等。

當我輾轉於 印度 不同的城市,游走在迥異的廟堂之間……從德里的錫克教,到 阿格拉 的伊斯蘭教;從 克久拉霍 的耆那教,到 瓦拉納西 的 印度 教;從 菩提伽耶 的佛教,到 加爾各答 的基督教;最後還去到了 孟買 的猶太教和拜火教,整個旅程猶如參觀了一場日復一日、永不落幕的世界宗教博覽會,信息量和知識量忽然爆炸式地瘋漲,一時間還難以全部消化。

它最標誌性的特征是多神論,崇拜三大主神——梵天(Brahma)、濕婆(Shiva)和毗濕奴(Vishnu),他們分別代表著創造、毀滅和維護。

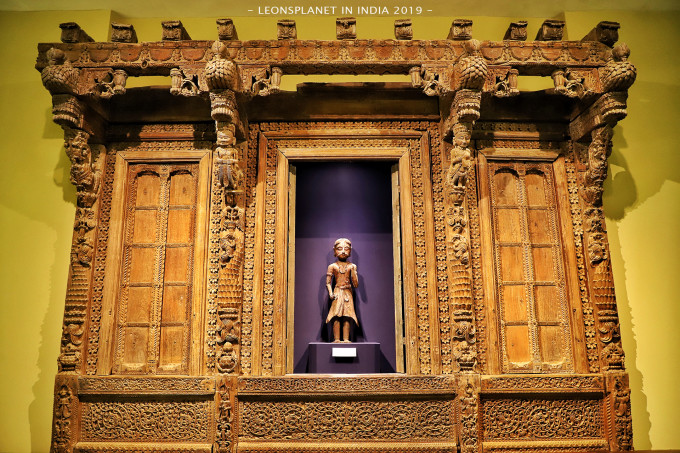

自此以後, 印度 教藝術在我的字典里就是“巧奪天工”的代名詞。

現今在 印度 流行的 印度 教,形成於公元8世紀,是在繼承了 印度 本土的原始宗教婆羅門教(Brahmanism)衣缽的基礎上,吸收同時期其他教派的哲學思想,再揉入 印度 民間的神話傳說、風俗禁忌,逐步發展而來的。

按照信眾多寡排名的話,擁有10億教徒的 印度 教,是世界人口數第三的超大型宗教,僅次於伊斯蘭教和基督教,是佛教徒的兩倍。

當然這也不奇怪,畢竟 印度 的人口基數大,2017年統計已經攀升至13.39億了(超越 中國 指日可待),占比八成的 印度 教徒,比全 歐洲 的人口加起來還多。

這個我覺得可能與 印度 教本身食素、反暴力、不看重物質擁有的教義有很 大關 系,用現在的話說就是 印度 教徒都比較“佛系”。

如我所見,大多數 印度 人,在神學思想和宗教禁忌的指引下,確實表現出溫和、忍耐、無所謂的一面。

甘地不僅篤信 印度 教即“真理與非暴力”,而且餘生也是如此踐行的。

他手持長棍,身裹白布,戴著圓形眼鏡,理著光頭的苦行者形象,便是 印度 教核心精神的體現。

但是, 印度 教在形塑 印度 人神性的同時,我們又無法否認它的另一面——種姓制度給 印度 社會的現代化進程帶來的巨大阻礙。

我們學過中學歷史的都知道, 印度 的種姓制度實際上就是一種借宗教之名,按血統分工的社會等級系統。

實際上,還有第五等的“不可接觸者”——達利特(Dalit),其地位卑微到塵埃,壓根沒有把他們納入人民的行列。

最要命的是不但這種身份和職業是世襲的,就連雇主與雇員的關係也是世襲的。這就導致了幾個世紀以來 印度 僵化的社會結構和孱弱的綜合國力。

直至 印度 建立現代國家以後,才以法律的形式廢除種姓制度,並且實施了有點反向歧視意味的“保留政策”,即在參政、求職、升學等各方面固定為低種姓群體保留一定比例的名額,高種姓即使再優秀也不得占用。

我在火車的空調一等座車廂,就見到過高種姓的乘客對低種姓的茶水工吆五喝六的傲慢態度,而後者卻仍是畢恭畢敬地端茶倒水。

那種早已深深植根於 印度 民族基因里的種姓區隔在人們習以為常的交往中難以掩飾……可想而知,歧視現象在更加偏遠保守的農村,只會有過之而無不及。

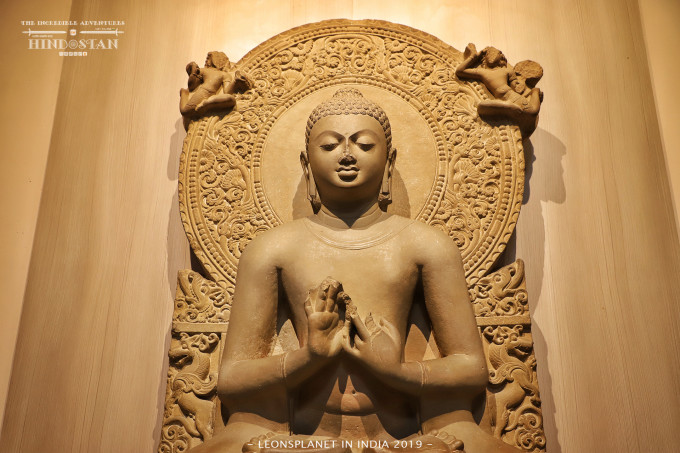

說到底,歧視本就是人類的天性,更何況深受 印度 教等級觀念影響的 印度 人,這種全國性的移風易俗,必將是一條漫長而曲折的道路,不過……我知道 印度 政府既然邁出了第一步,就不會回頭了。 佛教:因反對而生印度 人對自由平等的追求,並不是近現代才冒出來的想法,早在公元前6世紀——佛祖釋迦牟尼還生活在人間的年代,當時的北 印度 地區就流行著與傳統“婆羅門思想”尖銳對立的“沙門哲學”。

“沙門”(Shramana)簡單來講,就是梵語“修身養性、淡泊明志”的意思,“沙門哲學”主張人們出家修行,超脫塵世的牽絆,而釋迦牟尼參悟的佛法正是“沙門哲學”的重要一支。

佛學思想中的“眾生平等”首先就否定了婆羅門教宣揚的種姓制度,可以說,佛教(Buddhism)就是為反對婆羅門教而誕生的。

稍微比對一下兩者的教義,你會發現佛教的核心價值“三法印”幾乎就是把婆羅門教的“三大綱領”顛倒過來使用。但這恰恰是佛教從眾多“沙門”中脫穎而出、流傳後世的秘密武器,因為它敢於一條條地正面剛主旋律文化婆羅門教。

比如 婆羅門教認為的“世間萬物由梵天創造”,佛教則直接用“宇宙無始無終”和“萬物皆空”打臉,否認世界是開創於某個至高無上的大神。

今天我們在 印度 旅行還能看見的佛教古跡,大部分都是源自那個黃金年代的遺存。

其中最著名的要屬佛教“四大聖地”之二的 菩提伽耶 和 鹿野苑 ,前者是釋迦牟尼悟道成佛的地方,後者是他第一次向世人宣講佛法的地方。

我也是在這兩個地方纔終於得見出家的佛教徒……他們的辨識度很高,一般都穿著赭紅色或橙黃色的僧袍,理一個圓寸的平頭,臉上呈現東亞人的輪廓,脖子上戴著長串的佛珠,有時候會握在手上盤捏……如果去過 西藏 的話,便一眼能瞧出這身行頭是典型的藏傳佛教風格,也就是我們常說的喇嘛。

在 菩提伽耶 最著名的大菩提寺,我所見到的絕大多數僧侶都是這副打扮……所以我在想,他們是 印度 人還是來自其他國家。

等眾人分光了 布袋 里的食物漸漸散去,我走上前,跟這位佈施的小和尚寒暄了幾句。

我禮貌地問道:“小師傅,請問您是 印度 本地人麽?”

他用不太流利的英語回答我:“噢,不是,我來自 不丹 。”

我恍然 大悟 ,接著又問:“廟裡的僧人都是來自 不丹 麽?”

他若有所思地看著我:“應該是吧,只要跟我穿得差不多的都是。”

不丹 我是早有耳聞的,之前梁朝偉和劉嘉玲就是在那裡舉辦的世紀婚禮。

不丹 位於喜馬拉雅 山南 坡,緊鄰我國的 西藏 ,受藏文化影響深遠,全民信奉藏傳佛教。

而藏傳佛教徒是我見過的全世界最虔誠的佛教徒,這麼大規模的來 印度 朝覲、學法,非他們莫屬了。

這個宗教對於 中國 人來說,可謂相當陌生了,即使像我這樣平時老愛看一些稀奇古怪的科普雜誌的人,在來 印度 之前也不知道世界上還存在著這樣一種宗教。

然而在 印度 ,耆那教可是家喻戶曉的大教派,它和佛教猶如一母同胞的倆兄弟,哲學邏輯基本相通,都宣傳平等、慈悲、戒奢從簡的思想,打擊婆羅門教起來也是毫不含糊。

但這倆兄弟後來在“信神還是信祖宗”、“修行還是苦行”、“建議吃素還是必須吃素”等問題上發生了嚴重分歧,最終分道揚鑣,各自安好了。

小胖說:“耆那教的創始人筏馱摩那和佛祖原本是在一起修行的,弟子尊稱他們為‘偉大的英雄’,簡稱‘大雄’。”

我忍不住玩笑道:“大雄不是哆啦A夢的好朋友麽?我讀書少,你不要騙我。”

小胖尷尬地解釋:“你看現在 中國 寺廟一般都建有大雄寶殿,這個詞其實就是這麼來的。”

小胖繼續說:“筏馱摩那在修行中產生了一個奇怪的想法,他覺得一般的打坐參禪還不夠,身心必須承受極端苦難的磨煉才能真正覺悟。”

“於是他就脫光衣服,忍飢挨餓,一天二十四小時苦行,不到迫不得已絕不去乞食。而且他吃東西的要求也非常極端……吃素只是基本操作,他吃的素,還得是植物的果實和葉子,如果是以根莖作為食物的素菜,他也是不吃的。”

我驚問:“何苦這麼逼自己?”

小胖答道:“因為他覺得吃植物的根,就相當於把植物殺死了,這樣的做法也屬於破了殺戒。”

“可能我的道行太淺,完全理解不了這種行為。”我表示無奈。

“佛祖剛開始跟他學了幾天,發現大腦嚴重缺乏營養影響正常思維,不得不跟他說再見了。”小胖表示佛祖也很無奈。

這就難怪耆那教在 中國 從來沒聽說過了,這種宗教壓根不可能有人信啊,讓 中國 人吃素就已經是破天荒了,再連土豆、紅薯、胡蘿蔔都不讓吃,那不是要了親命麽?

由於把一切生命都看得無比重要,因而耆那教徒幾乎不會從事屠夫、皮匠、士兵這樣的“不潔”職業,甚至連農業也不參與。

在他們看來,農夫犁地也會無意間傷害到土壤里的蟲類生物……所以耆那教徒大多經商、當會計或生產工業品,因為他們做事認真又很守信用,所以在 印度 商界享有良好的口碑,出了許多優秀的商人和財團。

比如 ,創辦 印度 第一家汽車公司和飛機製造廠的瓦爾昌德(Walchand Hirachand)集團,其家族正是耆那教徒。

如果要問我,憑肉眼所見, 印度 的 富裕 階層是一個什麼樣的群體,那我會毫不猶豫地告訴你,他們是錫克教徒。

當我第一次踏進錫克教(Sikhism)的廟堂——謁師所的時候,我被眼前的建築風情震驚了。

確定這是寺廟麽?我怎麼看怎麼像五星大飯店啊!

謁師所外面的一圈庭院全部由 大理 石鋪地,主體建築修得更是富麗堂皇,四方對稱的白色大殿和上面三顆高聳的洋蔥 頭屋 頂,流露出如莫卧兒王宮一般的典雅氣度。

和隔壁的“宮殿”搭起來一看,簡直就是標準的酒店露天泳池嘛。