印度修仙記:一個“天上一腳、地上一腳”的魔性國度

第一條:掛滿人的 印度 火車。

一提起 印度 ,我們聯想到的第一個畫面就是,掛滿了阿三哥的綠皮火車。

據我所知,這是十幾年前的事情了,現在來 印度 搭火車已經看不到這樣的場景。我也從火車上結識的 印度 乘客口中求證了這一點,他說網傳的很多雷人圖片,是把孟加拉的“黑鍋”強行甩到 印度 頭上,來抹黑 印度 。

Whatever,我在 印度 搭了六趟城際火車,低檔到高檔的都坐過了確實也沒見著新聞圖片里的“開掛”情況發生。

事實上, 印度 鐵路部門早就不設置無座車票(也就是我們常說的“掛票”)了,買不到座兒得去waiting list。

而且為了安全起見,有人掛在車廂兩旁或坐在車頂,火車是不會開的,頂多就是運行途中有少數人從敞開的車廂門探出頭來放個風。

第二條: 印度 特產 印度 飛餅。 拜托, 印度 壓根就沒有 印度 飛餅啊!

有朋友問我是不是沒找到?

怎麼可能?那麼有名的東西,都蜚聲海外了,那不得滿大街都是啊……

我去了兩個多禮拜,走了八個城市,一家賣飛餅的店也沒見過,從街邊攤到大酒店,乃至品類超全的自助餐廳,我都沒有看到廚師們在頭頂上旋轉跳躍的 印度 飛餅……後來谷歌了一下,果然如我所料, 印度 沒有 印度 飛餅,就像 重慶 沒有雞公煲, 天津 沒有 天津 飯一樣。

硬要談 印度 飛餅和 印度 的關係,只能說餅還是那張煎餅,做餅的人還是 印度 血統的人,但實際上真正 印度 原產的薄餅Roti,是沒有餡兒的,更不可能有水果或者巧克力。

而 印度 飛餅的真正“始作俑者”其實是 東南亞 國家一些 印度 裔移民發明的,他們把 印度 的Roti餅和 東南亞 十分流行的水果Pancake餅融合起來,再加上狂拽酷炫的烙餅動作,於是打造出我們在國內餐廳常見的雜耍似的“ 印度 飛餅”。

第三條:全球對女性最危險的國家。

這條不敢完全破除, 印度 當地女性我也沒有調查過,但就我個人的觀感而言,一般女性外國游客在 印度 被襲擊和侵犯的情況顯然沒有網傳的那樣誇張,有被媒體妖魔化的嫌疑,就像他們總是妖魔化 朝鮮 一樣。

通常在大都市或者旅游城市,都可以看到許多女性游客的身影,西方的、東方的都有,而且在齋浦爾、 阿格拉 、 瓦拉納西 和 孟買 ,我都親眼看到有來自 中國 的女生,甚至在齋浦爾我還見過一個媽媽帶著倆女兒來的純女性自由行小團體。

所以我相信,只要不去偏遠的地方,不上黑車,不住黑旅館,正常時間段的出行在 印度 都是沒什麼問題的。

講道理,我覺得 印度 人只是對錢包不夠友好,其他都還好。

另外, 印度 政府為了保障女性的人身安全,摘掉所謂“全球對女性最危險國家”的帽子,也做出了許多努力,我也是看在眼裡的。

比如 , 印度 火車和地鐵都設有女性專用車廂或女性專座,大街上的牆壁、標誌牌還寫有女性專用報警電話。這些措施也許沒有那麼立竿見影地減少 印度 對女性的犯罪率,但我想女性的安全繫數肯定會得到提高。

至於 印度 現在的治安狀況是否適合女性來游玩,我想說還是回到我最開始講的那句, 印度 不是一個像“新馬泰”那樣的典型性旅游國家,它確實存在一定的風險性,這不僅僅是對於女性而言。

但要說談及 印度 旅行就像談虎色變一般那就又犯了“被迫害妄想症”的毛病了……其實大可不必慌張,去哪個國家旅行都有不安全的因素,還是看你自己以什麼樣的心態和技巧去應對。

當然,戰亂國家除外,那是地獄級。

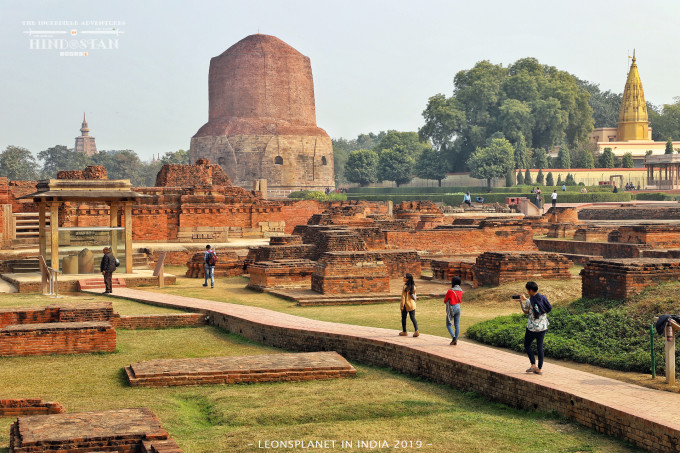

【捲一】永不落幕的世界宗教博覽會眾所周知, 印度 是佛教的發源地,即使對 印度 沒有任何瞭解的普通 中國 人,都能從《西游記》里知道古 印度 有個大雷音寺,那裡住著如來佛祖。

這是我們關於 印度 和宗教最早的瞭解,但可能大多數人最多也就瞭解到這裡了。

誠然,對於從小深受反封建迷信教育和學習科學知識長大的 中國 人來說,宗教信仰更像是神話故事一般的存在,它存在於書本里,存在於風景里,存在於博物館里,但唯獨不存在於生活里。

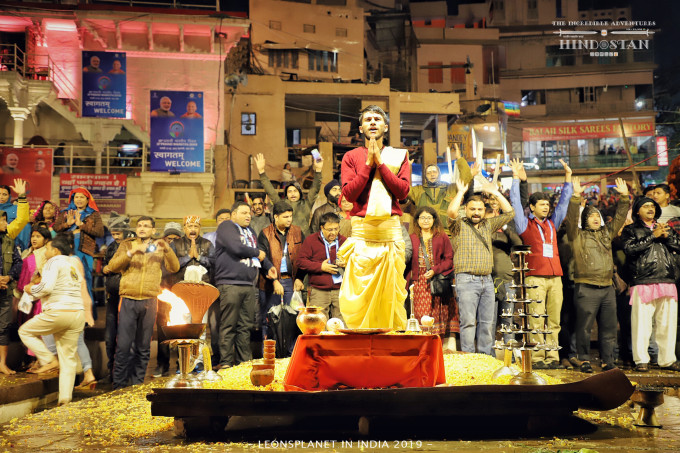

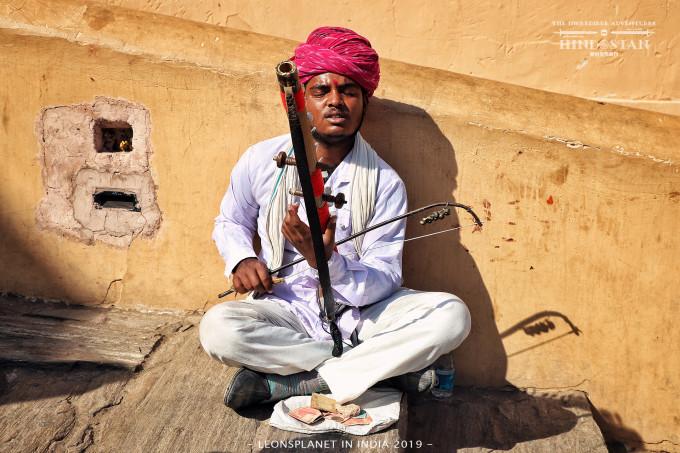

不需要太久,你就能感受到 印度 那種通過宗教把古老與現代糅合到生活中,所散髮出的獨特文化氣質,仿佛陳年的酒香滲透進 印度 社會的每一寸肌理,轉而又很自然地濡染到每一個來到這裡的外國游客的耳目和內心。

作為一個無神論者的我,總會莫名被信徒們不經意的行為所打動。

對於 印度 人而言,一個人沒有宗教信仰,是難以置信的事情。

於是他追問:“那你信奉什麼宗教呢?”

我抬了一下眉毛,說道:“我沒有宗教信仰啊。”

這時他用發現外星生物似的眼神打量了我一下,像是在問我,又像是自言自語:“你怎麼會沒有宗教信仰呢,你難道不信基督教,或者你們國家自己的宗教麽?”

我看到他眼睛里寫滿了困惑和不解,就好像我第一次站在 印度 的土地上,看到所有人都是宗教信徒一樣,先是不由得驚嘆,再是陷入到沉思。

在 印度 人看來,宗教至關重要,甚至是指導生活方式的第一准則,宗教信仰的力量遠遠超過法律對他們的約束。

因此,一輩一輩的 印度 人,無條件地接受父母所信奉的宗教,按宗教教義行事。絕大多數人從早到晚,從生到死,無時無刻不與宗教緊密相連。

又是什麼原因能夠綿延數千年至今仍然深刻影響著 印度 的民族歷史和風土人情。

這一連串的疑惑讓我對 印度 越發感到好奇,我興緻勃勃地流轉於 印度 的各大博物館尋找答案,後來又從 印度 人自己寫的名叫《慣於爭鳴的 印度 人》一書里,獲得了許多啟示。

印度 人自古以來就是一個不尚武的民族,基本屬於“戰五渣”的水平(貌似熱帶地區的原住民都普遍乾不過從溫帶寒帶來的“野蠻人”),外加沒有天然屏障的保護, 印度 河、 恆河 流域可以長驅直入的開放平原,便經常遭到 西北 部馳騁草原的套馬桿漢子們的暴錘和搶掠,而且不費吹灰之力就能當上統治 印度 老百姓的霸道帝王。

到了近代,被蹂躪習慣的 印度 人,幾乎沒有怎麼抵抗就拜倒在高頭大馬、堅船利炮的 英國 人的腳下了。

長期處於外族勢力的高壓統治下, 印度 文明似乎失去了縱向延伸的空間,就像努力生長的韭菜,每當長高一截,就被農人毫不留情地割去。

因而在這種慘淡的歷史環境中頑強生存的民族,往往蘊藏著常人無法想象的精神力量。

這對於那些掙扎在最底層深陷絕望的人們來說,或許是唯一支撐其存活下去的靈丹妙藥。

他們不再關註今生的時間和現實的世界(反正關註了也改變不了命運),把更多的信念和希望寄托於來世,去追求看不見摸不著但想起來就嘴角上揚的極樂凈土。

誰也說不清這座神壇里究竟開了多少朵花,但可以確信的是開得最醒目的那幾支,成就了今天 印度 的宗教色彩。

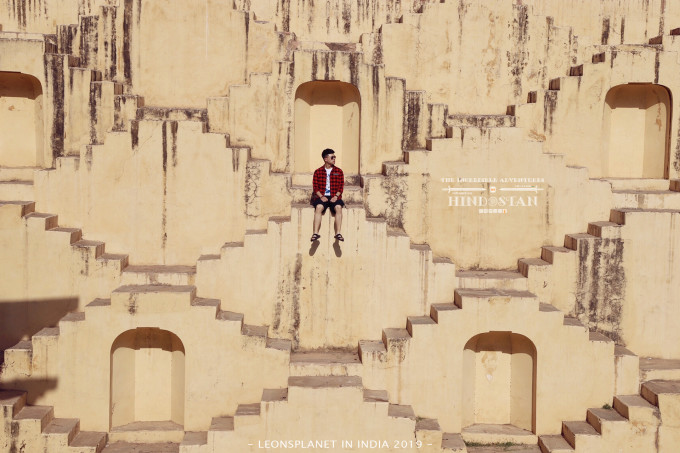

你若是初來乍到,一定會覺得眼花繚亂、撲朔迷離,但對於早已諳熟這種瑰怪氛圍的我來說,卻不啻為旅行記憶中一段手法精妙的蒙太奇。