【追尋韓劇拍攝地】在零下十二度的首爾,邂逅至安的家——記2018年的告別之旅。

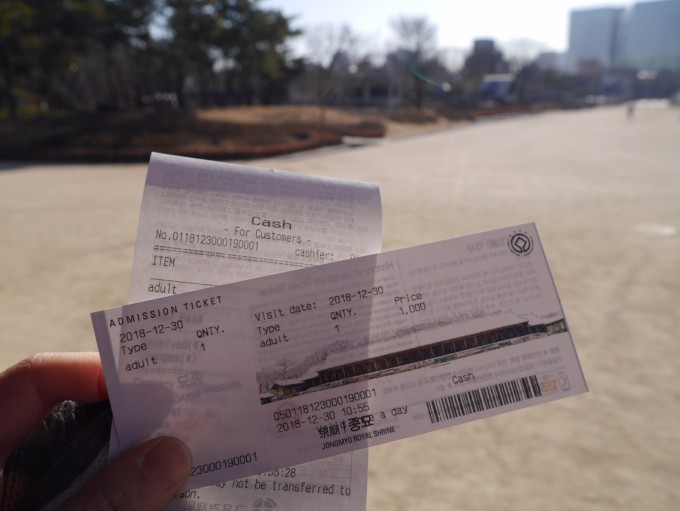

>宗廟“宗廟”始建於1394年,隨著當時 朝鮮 王朝的帝都遷至漢陽(現在的 首爾 )時動工,次年竣工。作為單一的木造建築物,由東向西延伸的罕見的建築樣式堪稱世界之最。每當一位君主去世,都要在西邊增建一間供奉該王牌位的屋子。宗廟雖然起源於 中國 ,但像這種橫向狹長的房屋設計卻是 韓國 所獨有的特色。

宗廟“正殿”共有19間太室供奉了49個牌位,別廟“ 永寧 殿”內有16間太室供奉了34個牌位。此外,正殿前院的功臣堂里還供奉著83個曾為國家立過大功的大臣的牌位。即一共有166個牌位目前供奉在宗廟裡。

11點剛過,中文講解員便帶領我們走進了宗廟的大門,所謂的我們,也就是我和另一位來自 臺灣 的女生,兩名游客而已。

池塘周圍用砂石堆砌圍成了一個四方形,喻指“大地”。中央位置建了一座圓形的假山喻指“蒼穹”。兩者交相輝映、營造出一種“天圓地方”的和諧感,喻指“國泰民安”。

現在完全是結冰的狀態……連中間那棵樹也很與眾不同,宗廟內只有它是檀木,而非松木。

又叫齋室和御肅室。是在祭祀的前一天,王和世子前來凈身清心的地方。北邊的建築物(即御齋室)是王曾經居住過的,東邊的建築物(即世子齋室)則是世子曾經居住過的地方。此外,西邊的建築物名為“御沐浴廳”,這裡就是供王和世子沐浴凈身的地方。

香大廳是用來保管宗廟裡要用的香、祝詞和幣帛(是指用香、上面寫有向神明禱告的內容的禱文和紙做成的牌位)以及祭祀用貢品的倉庫。另外,裡面還建有專門供主持祭祀的“獻官”在祭祀開始前等候出場時休息的地方。

我們走上臺階拍攝這向前蔓延的紅色柱子長廊。其實在這裡也不知道拍照是可以還是不可以。。。

供有牌位的每間屋子的門(叫板門)除了祭祀儀式的時間段之外,平時都是關得嚴嚴實實的。但是如果你仔細端詳板門錶面就會發現其實上廟有好多縫隙。之所以這樣設計,是為了讓王們的靈魂能夠自由出入,同時也為了通風透氣調節屋子裡的濕度。

而我們身後的大門,上半部分也是木柵欄的式樣,留有許多空隙,這樣的是設計也是讓王的靈魂能夠(在祭祀的時候)自由出入之意。。。

從大門一直延續至齋宮的是一條很寬敞的道路,大道被分為左、中、右三個部分,兩邊都鋪著薄薄的一層石頭。

中間那條要比左右兩邊的道路的路面稍高一些,被叫做“神路”。其次,右側(東邊,照片中的左側)的路是供王通行的,因而叫“御路”;而右側(西邊)的是供世子通行的因而叫“世子路”。三條路都通向正殿的神門,是專為祭祀用準備的。

神路,是萬萬不能去踩的哦~

(近代)開港後,高宗將德壽宮作為大韓帝國的皇宮,推行近代改革,在德壽宮內建造了很多西式建築。其中石造殿、重明殿、靜觀軒留存至今。

德壽宮的內殿以 咸寧 殿為中心,位於德壽宮的 東北 側。 咸寧 殿被用作高宗的偏殿和寢殿,也是高宗駕崩的地方。不同於其它的王宮,德壽宮內並沒有皇后的寢宮,因為明成皇后賓天后高宗並未再迎娶新皇后,取而代之的是供奉明成皇后牌位的景孝殿。景孝殿1904年在火災中燒盡,後來在原址上修建了德弘殿。德弘殿是專門用於接待國外使節的殿閣,外形雖為韓式建築造型,但內部裝飾偏西式。德壽宮內殿區域內的多處殿閣在1919年高宗駕崩後被迅速拆除,原址上建造了蓮花池和散步道。

即祚堂(照片里看不出)和昔御堂是宣祖臨時居住過的歷史淵源深遠的地方。即祚堂在大韓帝國初期被用作正殿,中和殿修建落成後被作為偏殿使用。昔御堂是德壽宮內保留下來的唯一的雙層殿閣,1904年被大火摧毀,其後重建。

石造殿於1900年開始施工,1910年完工。石造殿是大韓帝國代表性的西式建築,接見室、大餐廳等公共空間寢室、書房等皇室家族的生活空間一應俱全。被 日本 帝國主義強占後用作美術館等,因此內部結構大部分被破壞。後來為了恢復其大韓帝國的歷史意義,2009年開始複原,2014年以“大韓帝國曆史館”的身份重新開館。