2017 我們的印度🇮🇳旅游筆記--德里、邁索爾、亨比、帕納吉、孟買、奧蘭加巴德16天自由行

這裡有許多猴子,與人類互動得特好。我們新眼看到一隻猴子把一個游客的包搶到山上,最後可能因為沒找到吃的把包丟下來;另一隻猴子打開停車場上摩托車後面的包,把裡面的東西一一拿出來,最後終於找到香蕉。

帕納吉 位於 果阿 邦的 西北 面,系該邦首府。從十六世紀初起,Goa曾受 葡萄牙 統治四百五十年,深受葡國文化薰陶,因此這裡的街道,商店及酒吧均保留有濃厚的 葡萄牙 建築特色,游逛市區,穿梭於古樸街道間,會有置身於 歐洲 小鎮中的感覺。Anjuna Beach, 果阿 邦最出名的沙灘,以每周三的跳蚤市場,全球三大沙灘電音派對勝地之一的地位聞名於世。沙灘是看到了,後個卻沒趕上,有點小遺憾。

2016年金磚峰會就是在這裡舉行,也正是因此我們才有了來此小住一晚的計劃。

1543年的老 果阿 人口近20萬,17世紀瘧疾和鼠疫肆虐了這個城市,到1775年人口一度降至1500人。正是那個時期,地區的行政中心轉移到 帕納吉 。1835年宗教壓迫使得城市幾乎荒廢。

作為葡屬 印度 的首府和基督教傳播中心,老 果阿 集中了很多教堂和修道院。從宗教和歷史角度看,這裡見證了基督教傳播到 亞洲 的歷史,有很重要的地位。從建築風格來說,則體現了16世紀早期 葡萄牙 努埃爾風格(Manueline)和 意大利 風格主義(Mannerist)、巴 洛克 藝術在 亞洲 的影響。

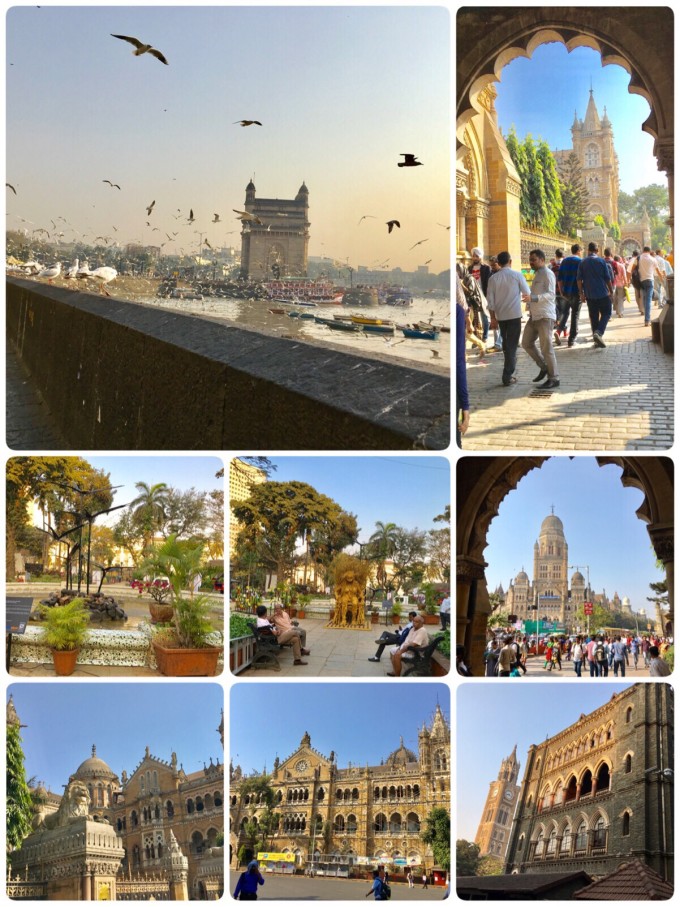

晚上我們坐火車🚄到 孟買 。火車上被褥很乾凈,比國內的卧鋪還要寬敞,下鋪的老先生也很好。

記著,這裡的 孟買 大學不讓參觀,而高級法院可免費參觀。經過安檢就可進入,主樓有植民地風格,還可參觀審案現場,厚厚的法律文書和檔案材料、身穿法袍的法官都在這裡,只是他們的英語語速太快。法院門口的食堂可就餐。

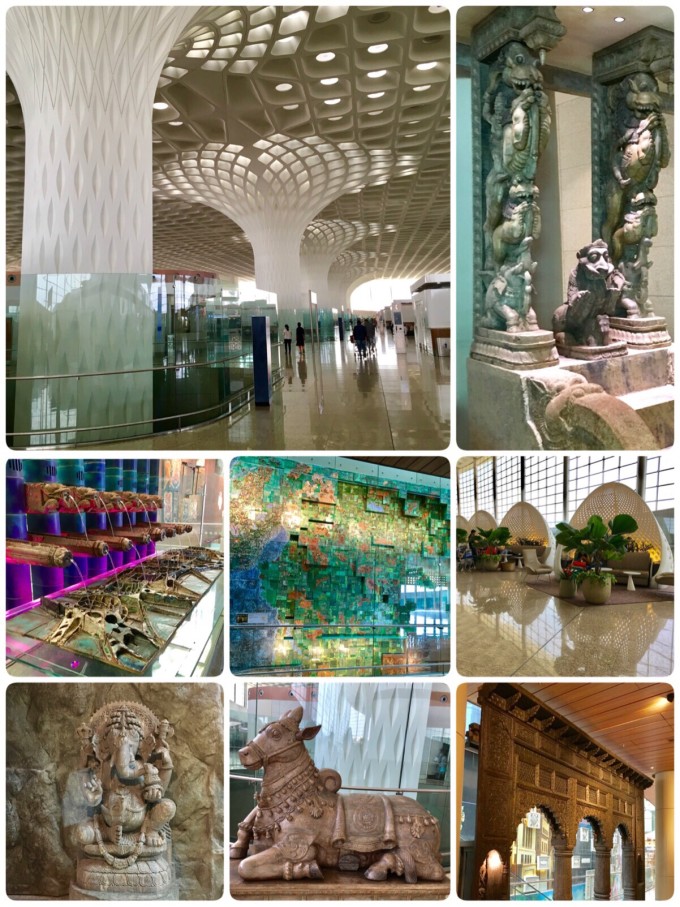

我們來的時候在博物館的花園有一個小學生的創意活動正在進行,小學生做的藝術品色彩鮮艷,很 印度 。此博物館的建築本身很具特色,裡面精美的石刻美不勝收,當然這裡還展出一些織物、動物標本、細密畫以及油畫。這裡是我最喜歡的博物館之一。它不像國家博物館展品多得要溢出來,這裡的展品數量恰到好處,每件都是精挑細選,配合展館的燈光和裝飾高雅脫俗。如果有機會我還會再來,當然我會把帶回的關於此博物館的書讀了再去。

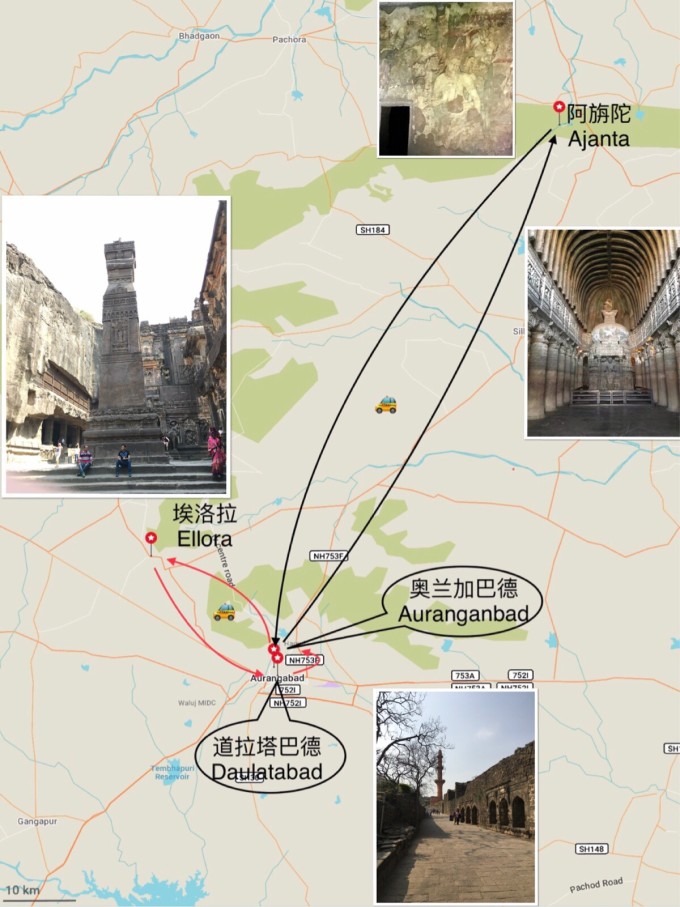

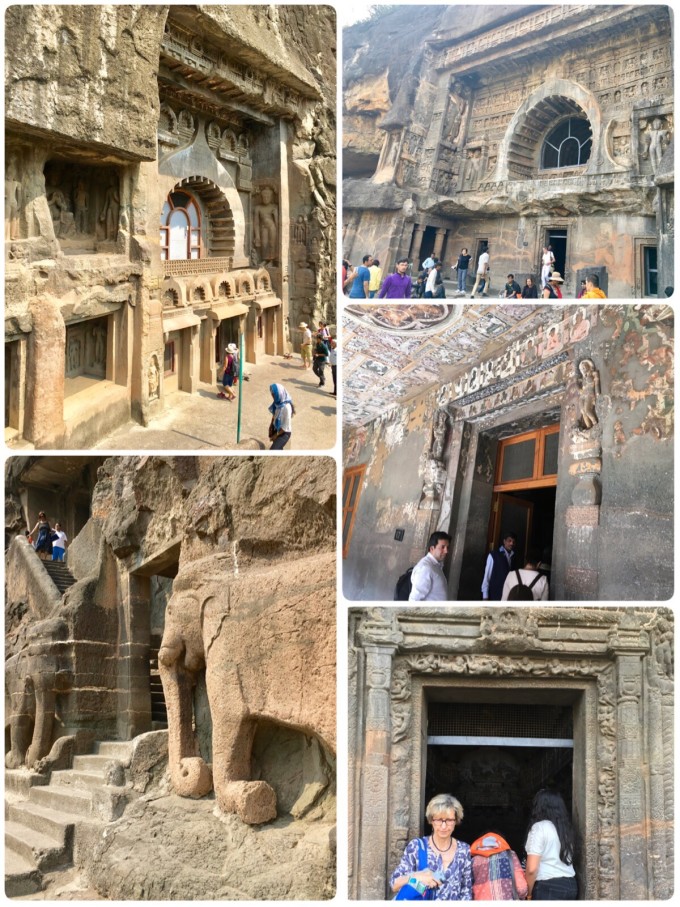

阿旃陀(ā zhān tuó)以其壁畫藝術著稱於世。由於洞窟開鑿年代分屬三個不同時期,所存16窟壁畫亦呈現出三種不同風格。

第9、10窟壁畫涉及佛教的小乘形式。繪製於公元前後,以本生故事為主。佛教認為,佛陀是已入涅槃、徹底擺脫業報輪迴的聖人,是不能再生的,所以多以象徵性手法來表現,如法輪、蓮花、小白象等。

第16、17窟為第二期壁畫,約繪製於6世紀左右。以人像和建築圖案的配合為特色,構圖富於變化,線條流暢,筆法洗煉,色彩絢麗,內容多為佛教宣傳。

第1、2窟為第三期壁畫,約繪製於7世紀左右。世俗性題材增多,與外來的 中國 、波斯風格融合混雜,社會生活的各方面都有所表現,如帝王宮廷歡宴、狩獵、朝覲的場面,飛禽走獸、奇花異卉等等,構圖活潑,栩栩如生。《波斯使節來朝圖》記錄了波斯和 印度 的聘問通好。

中國 高僧玄奘曾在7世紀初朝聖阿旃陀(ā zhān tuó),《大唐西域記》捲十一記為摩訶剌他國東境的阿折羅伽藍及石窟。隨著佛教的衰落,這裡門庭冷落,逐漸被人忘卻,成為狐兔窟穴。直到19世紀初才被重新發現,引起世人矚目。

現在科技發達,估計很快會有這裡的複原圖。當年唐僧來到這裡時,是何樣盛景?單是僧人的黃色和紅色袈裟就可使這裡的畫面靈動,再加上詠經和信徒的祈福聲音,這裡一定會像今天的大學充滿生機。

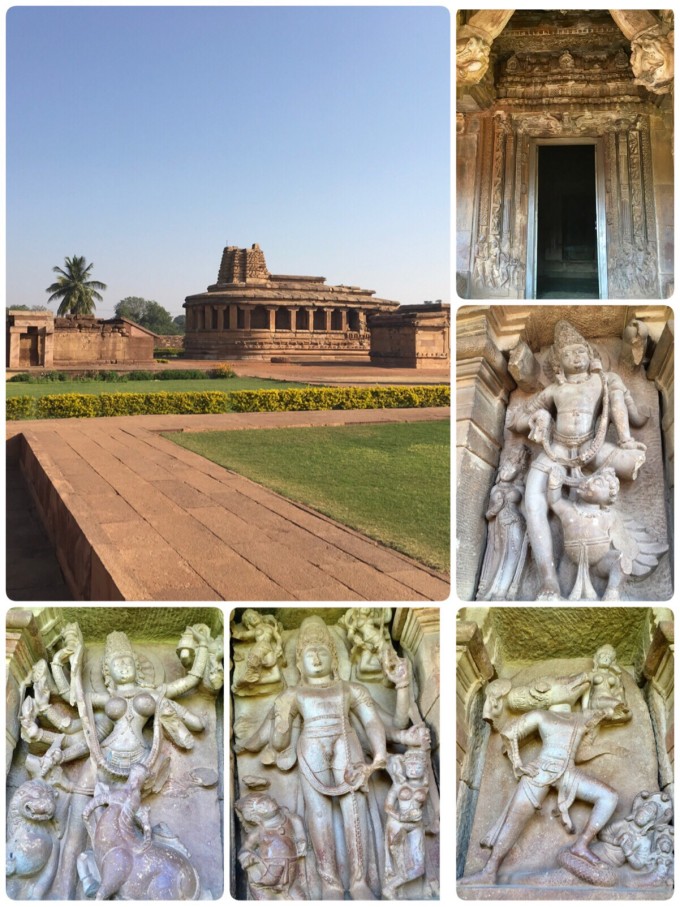

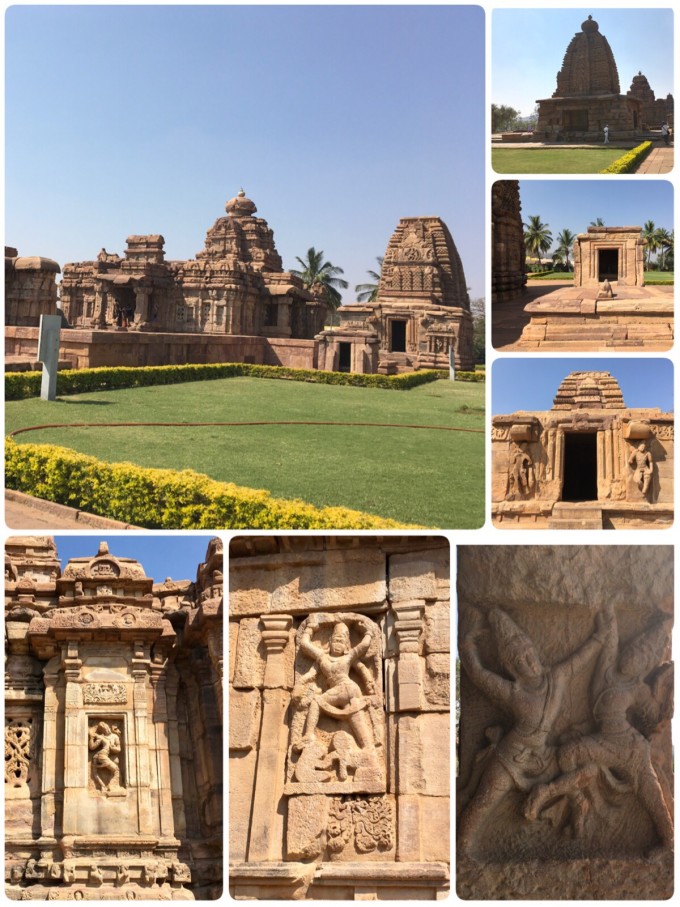

印度 的神和現在 中國 佛教的神不同。他們都是有家庭,都是成對的,有孩子;都會跳舞;也有事業,多個化身能游刃有餘地完成不同的任務,都是全能選手。出於此原因人物裝飾的成對出現就不奇怪了。

支提就是塔的意思。支提窟在洞窟的中央設有塔,所以又叫塔廟窟。支提窟的規模一般比較大,因為它是供信徒迴旋巡禮和觀像之用。為了使建築結構更牢固,通常塔頂上接窟頂,就可以像柱子一樣起到支撐的作用,因此被形象地稱為中心柱。

支提窟是佛教中用於供奉窣堵坡和佛像的佛殿,主要用於宗教儀式。平面為縱長方形,半圓為結束,半圓部分有一個窣堵坡,沿側牆有一列柱子,柱子也繞過窣堵坡。

印度 的塔仿照墳墓修建,底面是圓形的; 中國 的古塔則按照傳統的樓閣式樣建築,採取方形設計,所以兩國的支提窟也就很不一樣了。

中國 的石窟藝術源於 印度 , 印度 石窟的建築形制可分為支提窟和毗訶羅窟兩種。支提窟是藏舍利的塔,其特點是窟平面呈狹長的馬蹄形,窟內環繞四壁雕刻列柱,分前後兩個空間,前者是禮堂,後部為圓形天井,即穹窿井,也稱之為藻井。毗訶羅窟是僧徒居住、修道和講學、集會的地方。

石窟傳到 中國 後,它逐漸消失,其作為僧舍的作用已被宏偉的廟宇所代替。不過,支提窟在莫高窟得到傳承與發展,我國古代藝術匠師們把木構建築和石窟巧妙結合起來,著重發展了窟檐和甬廊。窟檐利於保護洞窟,甬廊便於窟與窟之間的溝通。

僧房窟和禪窟一般都很朴素,支提窟則宏大精緻得多,裝飾有雕塑和壁畫,有的在地面上都雕繪有很漂亮的圖案呢!其中,支提正對著入口的那一面所表現的佛像占據了最顯要的位置,必定是整個洞窟中最重要的形象,在這佛像前一般會陳設香爐、鮮花等供品。

這些都是仿木結構的佛教石窟,以前都有彩繪裝飾。在柱子的裡面牆上都雕有滿牆的佛像,巨大的卧佛也是在這裡面。巨大的佛殿,單是把裡面的石頭清出去都是巨大的工程。可想而知,當時的人們對宗教的熱衷和狂熱。

境內有34座的石窟,佛教石窟共12座, 印度 教石窟有17座,耆那教石窟有5座,全長約2公里,是公元7世紀至11世紀時期,也就是早期遮婁其王朝、羅濕陀羅拘陀王朝時期的宗教建築,埃洛拉以雕刻著稱,形式上呈現大乘佛教末期的特征。其中第16窟凱 拉薩 神廟,呈現出天人合一的完美景緻,堪稱建築藝術史上的絕色,令人嘆為觀止。

三種宗教在這裡異彩同放,是香火不斷的聖地,儘管它的歷史沒有阿旃陀石窟那麼悠久,但其壁畫和雕刻同樣價值奇高,是 印度 古代藝術的又一寶庫。

佛教徒、 印度 教徒和耆那教徒都聚集到 印度 中部的埃洛拉。所有這些宗教信徒都是非常註重獨自安靜地祈禱。也許這就是他們在公元600年公元900年間來到埃洛拉的原因。佛教徒約在公元600年首先到達埃洛拉。他們不辭辛勞,循著陡峭的岩壁開鑿出供居住的洞穴,以及從祈禱的寺院和宏偉的廟宇。大約公元765年, 印度 教徒來到埃洛拉。他們在那裡開鑿了最這宏偉壯觀的凱 拉薩 納廟。實際上它是一組互相連接的廟宇,豎立在一個巨大的凹坑內。從峭壁的頂部挖走岩石,留下中央一大塊,這裡被精心地雕成廟宇,包括屋頂和裝飾物。

埃洛拉的石窟廟宇直到1794年才為 印度 之外的人們所知蟯,當時一位 英國 旅游者發現了它們。但是又過30年,人們才意識到這些石窟廟宇正在受到摧毀,於是便發起了一場保護運動。也正因為如此,如今人們還能參觀這些石窟廟宇。

石窟高達33米,長50米,建於公元8世紀晚期,是埃洛拉石窟中最重要的一處,代表 印度 岩鑿神廟的顛峰之作,堪稱世界建築藝術史上的一處豐碑。凱 拉薩 是喜馬拉雅山脈中的一座神山,傳說是濕婆隱居的地方。凱 拉薩 神廟相傳是古 印度 拉什特 拉庫塔國王克利希那一世(RashtrakutakingKrishnaI)為紀念戰爭勝利,命令 須彌山 敕建了這座祀奉濕婆的神廟,以七千多名勞力,前後共費時150年,整個工程以鏤空整塊山岩鑿成,修造過程中移走240萬噸岩石。神廟的裝飾雕刻鬼斧神工、壯麗豪華,代表作有《羅婆那搖撼凱 拉薩 山》、《闍陀優奮戰羅婆那》、《舞蹈的濕婆》等。

廟分為三部分,大門、難提殿和主殿,其間又有天橋連接。大門入口兩側有巨大石象雄視四方,入門之後,便是難提殿。難提殿並不大,有8平方米大小,共分兩層,殿前是雄健的神牛石雕難提,這是濕婆神的胯下坐騎,兩側有方形旗桿迎風而立。難提殿之後便是主殿,主殿長50米、寬33米、高30米,氣勢恢弘,壯麗不凡。蓋垃什廟不但以雄偉著稱,而且整體勻稱的恰到好處。特別是那些呼之欲出的浮雕簡直讓人不敢相信這是一千多年以前的傑作。

一般而言,佛教石窟較 印度 教石窟朴實,但由於當時佛教已漸式微,埃洛拉的不少佛教石窟已偏離了笈多時代的審美觀,逐漸走向巴 洛克 式複雜華麗的跡象。

開鑿於公元8世紀至10世紀。耆那教石窟內多為裸體立像,兩腿兩臂纏阿著擎藤植物,長髮披肩,象徵耆那教苦行不渝、返樸歸直之意。

道拉 塔巴 德城堡由雅達瓦建於1187年,依一座大山用灰石建造,所以城堡隱於山中。城堡破損較大,山腳下的 印度 神廟和山上的房屋大多成了殘垣敗瓦。1311年德里 蘇丹 占領 德瓦 吉里,吞併了雅達瓦,於1327-1334年遷都於此,後來把 德瓦 吉里改名為道拉 塔巴 德。

城堡里保存較好的是Chand塔和瞭望臺上一尊刻著奧朗則布名字的羊首大炮。紅砂岩的Chand塔風格與顧特卜塔相同,高34米,有三層陽臺,既是瞭望塔也是宣禮塔;1435年,道拉 塔巴 德的統治者Bahmani 蘇丹 國(1347-1527)打了勝仗,建塔紀念,故Chand塔又稱勝利塔。

下午坐飛機到德里