世界那麼大,不去一下真的會死!!!

因為白天體力損耗不大,這一晚睡的格外艱難,下半夜再一次被睡袋里的高溫還有身上的汗水折磨醒。耳邊傳來了隔壁帳篷里老包的陣陣咳嗽聲(抵達 坦桑尼亞 時他就有些小感冒,此時似乎更加嚴重了),這讓我不禁為他的身體狀況感到擔心。

FOUR——五千仞岳上摩天

天剛矇矇亮我們便從營地出發,說實話,咋一看到即將要攀登的山壁,我的心裡一驚。我們前面的登山者仿佛行走在刀尖,每一步都那麼讓人擔心。走到近前才發現並沒有我想象的那麼危險,不過跟前幾天比起來已經算得上是技術線了,很多地方需要手腳並用,一些空隙較大的地方需要考驗一定的身體協調能力。

夜裡11點半左右,廚師Allen出現在了帳篷外將我喊起,並把已經準備好的熱茶和能量棒遞入帳內。睡眼惺忪間草草吃完便打點起隨身背包走出帳內,此時曠野間一片深邃的黑色,只有半山點點光亮閃動——營地內已經有不少隊伍已經開始向頂峰行進,那是他們發出的照明燈光。在最後檢查了一遍自己的探照頭燈和登山杖沒有問題後,我和Fredy便匯入大部隊向著那夢想的終點出發而去。

由於晚上實際只睡了2個小時左右,身體沒有得到充分的休息,所以半小時後我便感到格外吃力,步伐漸漸開始沉重起來,以至於不得不喊住Fredy找了一塊可以為我們遮蔽狂風的岩石後開始休息。深夜中的寒風是如此的凜冽,即便身著衝鋒衣+羽絨服+薄毛衣+保暖內衣,我的身體在靜止的情況下還是逐漸開始失溫,據我個人估計,此時的體感溫度應該達到了零下30度。伸出凍得發抖的手努力擰開保溫杯蓋,猛灌兩大口熱水後才得到少許好轉,五分鐘後Fredy拉上我繼續向上前進。

到達5000米海拔以上地區,狂風和寒冷並不是唯一的敵人,肉體的疲勞造成我之前幾天都沒有感受到的高原反應開始出現。隨著體力的逐漸流失,我的頭開始隱隱地疼痛,雙腿像灌鉛似地沉重,每一步邁出都是那麼地艱難。在到達某一個臨界點時,我示意Fredy稍等片刻,然後彎下腰,雙手扶住膝蓋試圖緩解一下身體的不適感。在那一刻,我生動感受到心臟在胸腔中的劇烈跳動,任憑曠野中狂風肆掠,我的耳中卻只傳來了“呯呯”的心臟跳動聲以及自己如同拉扯風箱般的沉重呼吸。莫名想到“氣喘如牛”這個詞,再想想自己在家裡好好的吃喝不愁卻偏偏跑到這萬里之遙的高山上受苦受累,苦中作樂間便想大笑出聲來,最終卻只能象徵性地扯了扯嘴角。

痛苦歸痛苦,生活還是要繼續,剩餘的路還是得接著走下去不是嗎?後面我基本是以龜速向上挪著腳步前進並保持每半小時休息五分鐘的頻率。在出發4小時後,我的三個同伴還有副領隊Benny從我們身邊超越過去,在這人人低頭咬牙向上的時刻,他們並沒有註意到我和Fredy。本想喊住他們打聲招呼,一張嘴發出的聲音低到連自己都聽不清,於是只好作罷。要知道他們可是比我晚一小時出發的,經過這麼一茬,我還挺沮喪的,可最後驚奇地發現,一路上我竟然還是超越了一隊又一隊的白人登山者。到底是他們三個的實力太強還是我們其他人的實力太差,我直到現在都沒有想明白這個問題。

中國 道家古書說血月的出現昭示著“風雲巨變,山河悲鳴”;基督教認為血月會喚醒黑暗魔力釋放撒旦。天文知識嚴重匱乏的我從小到大都以為血月只存在於人們的幻想間,只存在於光怪陸離的電影里和御劍飛行的小說中。直到這一晚,直到一個偶然的瞬間,當我迴首遙望天邊看到那孤懸半空中的血紅月亮,這一幕妖異而美麗的景色從此印刻在了我的腦海裡,我想我永遠都不會忘記那個畫面。

隨著時間的推移,東方開始露出魚肚白,我也漸漸看到峰頂離我越來越近。傳說中 乞力馬扎羅 的雪線也逐漸出現。終於!熟悉的標點木牌出現在眼前,登頂了!!!我萬分激動地拉住了Fredy,沒想到這貨卻拍拍我又指了指木牌,並給了我一個大大的白眼...我定睛一看,木牌上寫著:海拔5756米,STELLA POINT。WTF???我想,那一刻我的表情一定完美詮釋了什麼叫做黑人問號臉。我說你們這些 非洲 大兄弟辦事也忒不靠譜了吧!還有一百米才到頂峰你們設個莫名其妙的牌子真的是造化鐘神秀,秀得我頭皮發麻。

走到木牌前正準備讓Fredy幫我留下這永恆的瞬間,突然一個激靈想起了自己一周沒刮的鬍子,一頭一臉的火山灰還有因為體力消耗太大而顯得格外憔悴的臉色。趕緊把帽子摘下來使勁揉了揉頭髮隨便糊弄了個造型,又從包里翻出為了裝逼而買的墨鏡和骷髏巾戴上。在Fredy的示意下我爬上木架,拍下這張讓我即便很多年後也會為此時的自己感到自豪的照片。

回營地第一件事就是鑽進帳篷倒頭就睡,稍稍得到休息又吃過午飯後,終於勉強還魂了。下午繼續下撤前往海拔3100米的馬維卡營地,沒出發多久我就感到雙腳腳趾鑽心的疼痛,為了不影響大家趕路,我咬著牙弓起腳背試著走了兩三公里後實在堅持不住了。Fredy把我扶到路邊坐下脫下我的鞋子,我的腳趾關節處大多已經磨爛,襪子前部染著星星點點的血跡。他判斷是因為我的登山鞋較硬,又是正好的尺寸,而上午從峰頂返回的路上,我一路跳著向下的過程中又沒有掌握好用腳後跟落地的技巧,導致腳趾和鞋子摩擦過多造成的...好吧,可能這就是所謂的樂極生悲吧。

我用瓶子里的水清洗了一下傷口,再拿出創可貼簡單處理一下,然後便換上備用的寬鬆徒步鞋一瘸一拐的拄著登山杖繼續向下走去。山間植被漸漸由矮到高,最終到達隱藏於一片樹林中的馬維卡營地,結束了這大喜大悲的一天。

DAY SIX——回歸平凡

山上的最後一夜我睡得格外的香甜,由於不再害怕會著涼影響登山,整晚我都是半敞著睡袋睡覺,溫度過高的問題自然迎刃而解。

吃過早飯後,我們要和除了Fredy與Benny之外的其他所有團隊後勤人員道別了。Fredy指揮大家給我們送上了三首歌,而老包則贈予大家一人一個印有他自家戶外社LOGO的頭巾作為留念,Benny更是急不可耐地直接戴在了頭上。

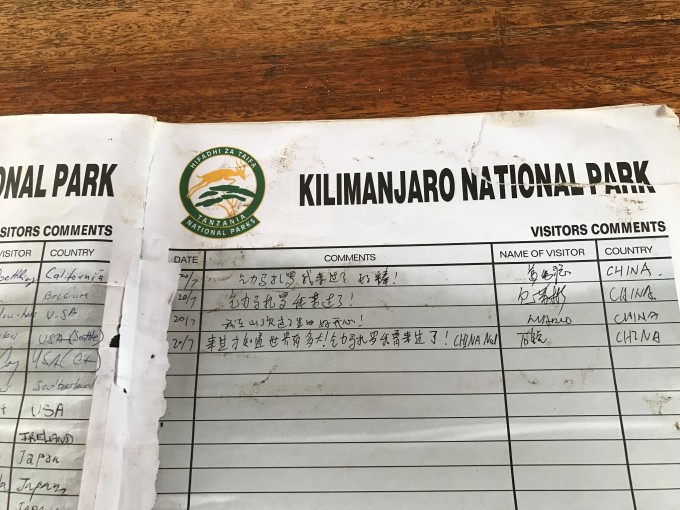

簽了最後一次到後,大家在留言本上紛紛寫下了自己的感言。厚厚的一本留言簿,承載了太多人的汗水和淚水,也為我的第三次 非洲 之旅划下了一個圓滿的句號。這裡既是老故事的大結局也是下一段故事新的開端,我的登山之旅才剛剛出發上路而已,不是嗎?