兔美醬在路上·Central Europe丨樂曲九首,一念中歐

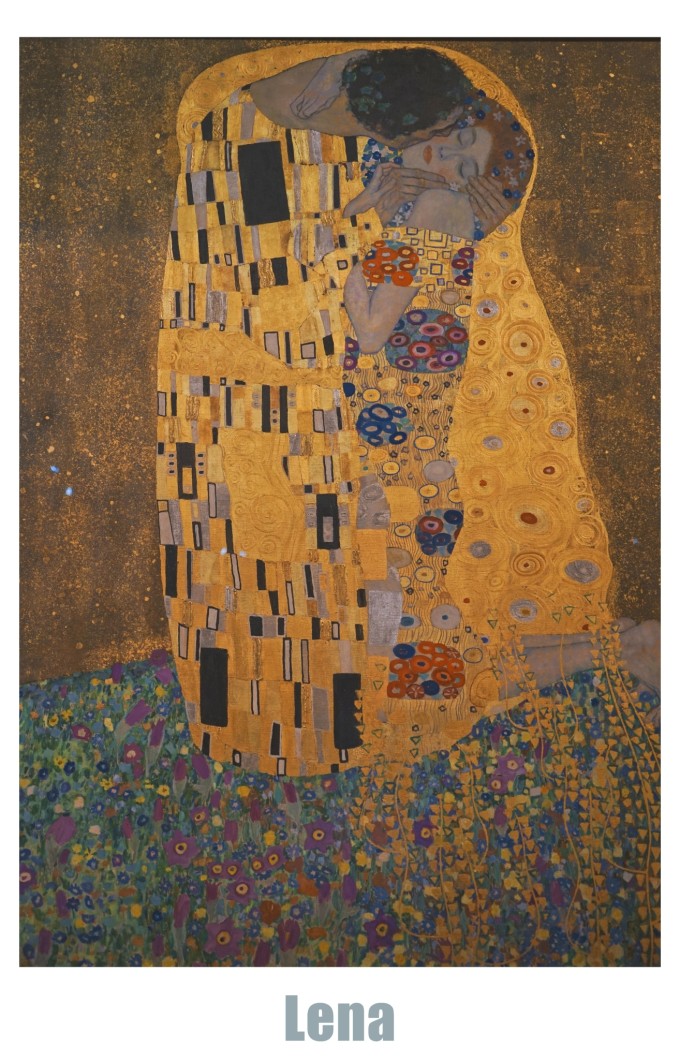

只有親眼見到他的作品,才會有直擊心髒的震撼。

關於“the most famous kiss in the world”,我並不想過多贅述,這幅用金箔而作的畫,用巧妙的方式賦予主角激情與柔美兩種截然不同的情感,絕對不愧對每一位駐足欣賞的人口中不自覺發出的“wow”。

而《Judith》,才是真正讓我產生靈魂抽離感的作品。

克林姆特作為分離派的代表,其筆下畫作褒貶不一,而《Judith》則是他極富爭議的作品之一。

這位古典神話中通過美色引誘敵軍首領並割下他的頭的女人,拯救了自己的家鄉,人們敬重她,歌頌她的容顏與勇氣,因此才對這幅畫作產生詬病。

我靜靜看著她袒露的皮膚與緋紅的臉頰,懷中抱著的男人頭顱早已血盡冰冷,她的眼神帶著情欲褪去之後的戲謔與輕蔑,極致的誘惑。

毀滅一切,重造一切,美貌既能成為甜膩的糖,也能化作致命的毒。

這才是女人吶。

我有位摯友是交響樂團的首席小號,拜他所賜,我聽過,或者說蹭過的音樂會數不勝數,可 維也納 的這場音樂會,對我卻有著別樣的意義。

我沒有天賦,不會演奏樂器,也不擅長歌唱,我的音樂啟蒙全來自於刻板嚴厲的父親。

若問我父親那樣認死理的人是否存在溫柔的一面,也許就是面對音樂的時候吧。

在最初家裡並不算 富裕 的時候,他把餘下的錢全用來買黑膠碟和卡帶,從他的那些“珍藏”里,我知道了施特 勞斯 、李斯特、舒曼、 卡拉 揚、德彪西,而古典音樂里,我猶愛施特 勞斯 和德彪西。

當壓軸之曲《藍色多瑙河》伴隨著提琴的弦音出場時,我想我幾乎要熱淚盈眶。

首席小提琴是一位80歲的老先生,謝幕握手時,我清晰地看見他的下巴和指尖都是厚厚的繭,可那異常美,濃縮了他的整個音樂人生。

能夠從一而終做著自己喜愛的事,老先生該是何等的幸運。

能夠在 維也納 聽一場原汁原味的演奏,我該是何等的幸運。

毫無疑問,我們每一個人,都是lucky one。

上帝厭惡人們的貪婪與索求無度,於是創造了戰爭。

上帝又憐憫人們的悲傷與苦難,於是贈予了音符。

每段旅途中,我念叨最多的都是美食,卻從未提過對家的依賴,因為我就是這麼一個獨立的人吶。

而我第一次產生想立刻回家的念頭,就是在俄航的飛機上,那種感覺現在回想起來,都是如此炙熱而強烈,在胸口激蕩許久。

俄航飛行員素來技術過硬,據說個個戰鬥機出身。關於這個航空公司的傳說有的已經到了神乎其神的地步,所以坐在 維也納 飛往 莫斯科 的飛機上,我倒多了些忐忑。

一路除了些許弱氣流和小顛簸,並無他樣。

身著橘色制服的空姐笑容溫柔而甜美,前排的 俄羅斯 姑娘們不知疲倦地聊著,后座的孩子被媽媽逗得咯咯直笑,斜後方的男人個子很高,修長的手指握著筆在小本上寫寫畫畫,很是認真。

伴著即將在 莫斯科 著陸的廣播聲,我想我離家又近了一步。

可接下來發生的一切是我從未料到的,也是永遠不想再體驗的。我本疑惑,因為下降的速度是未曾體會過的快,眼看著即將著陸,卻在距離地面還有不到20米的高度,沒有一絲徵兆,飛機忽然全速提升。

由於提升的速度實在太快,每個人都以45度角緊貼椅背仰著,機艙里瀰漫出一股奇特的焦味,小孩子的哭聲,大人的驚呼聲,全都混作一片。

機長開始廣播,一長串嘰里呱啦的俄語我一個字也沒聽懂。

我只看到前排的幾個 俄羅斯 姑娘開始擦眼淚,旁邊的花臂大漢緊緊抓住座椅把手,額頭上滿是汗珠。回過頭,斜後方那位瘦瘦高高的男人不斷在胸口畫著十字,我和他對視了足足三秒,肩膀開始控制不住地發抖。

他向我伸出手,一直重覆著一句話,我讀懂了他的嘴型:上帝會保佑你。

我再也控制不住情緒,大顆的眼淚開始往下掉,我驚慌地問他,我不信上帝,怎麼辦?他不會保佑我,怎麼辦?

我看到他漂亮的琥珀色眼睛里也全是淚水,他握緊了我的手,對我說,別怕,上帝與我們同在。

接下來的一個小時,我想這是我人生中最難熬的一個小時,我能明顯感覺到飛機一直在盤旋,卻遲遲無法著陸。都說恐懼源於未知,那種懸在空中的窒息感與無助感,此生難忘。

最終飛機還是 成功 降落在謝諾梅傑沃機場,著陸的瞬間,雷鳴般的掌聲與歡呼聲經久不衰,透過機窗看到,消防車與救護車都在外等候。人們擁抱,哭泣,就像電影里浮誇的場景,卻又如此真實地呈現在眼前。

那刻我忽地覺得,活著真好,有家,真好。

我想,家裡那幾十株多肉,該澆水了吧。

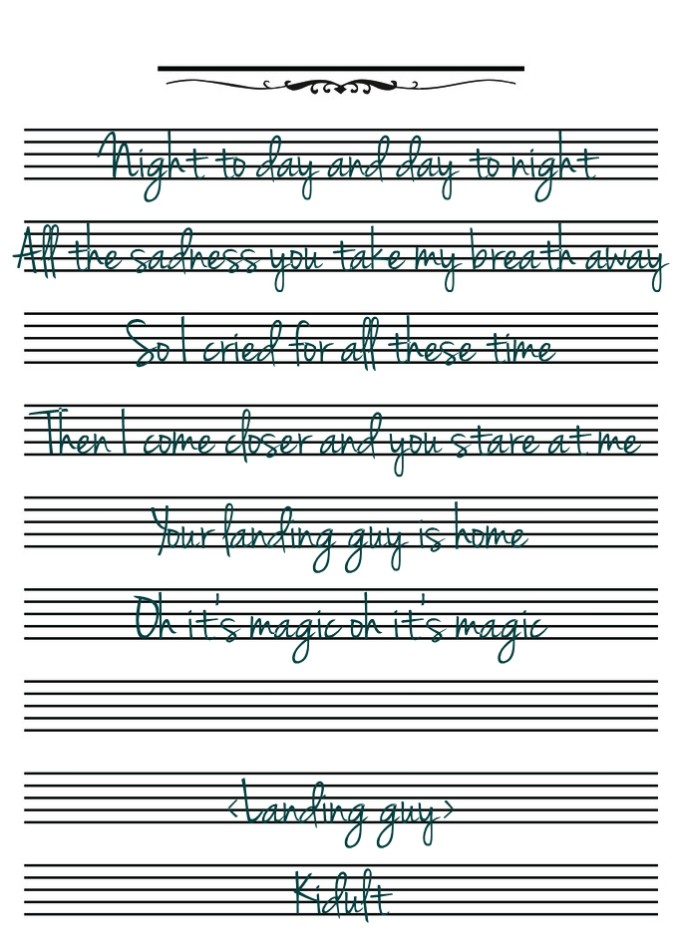

最後一曲Kidult的《Landing guy》,送給每一位遠在他鄉的你。

也許你的身體和靈魂總是漂泊在路上,可永遠不要忘記家的方向。

平安落地,輕聲對那個盼你回來的人說一句:你的旅人,已經歸家了。