男孩,公路,和大西洋的風

車子停在路邊,依舊沒有風,沙漠安靜得不真實。

大家沒有連連驚嘆,也沒有熱淚盈眶。但我知道,每一個人都被眼前的景緻徹底打敗了。即使無數次想象過這顆浩瀚星球的一萬種震撼,但處在這樣的風景之中,喜悅不說,也會悄悄從眼裡露出破綻。

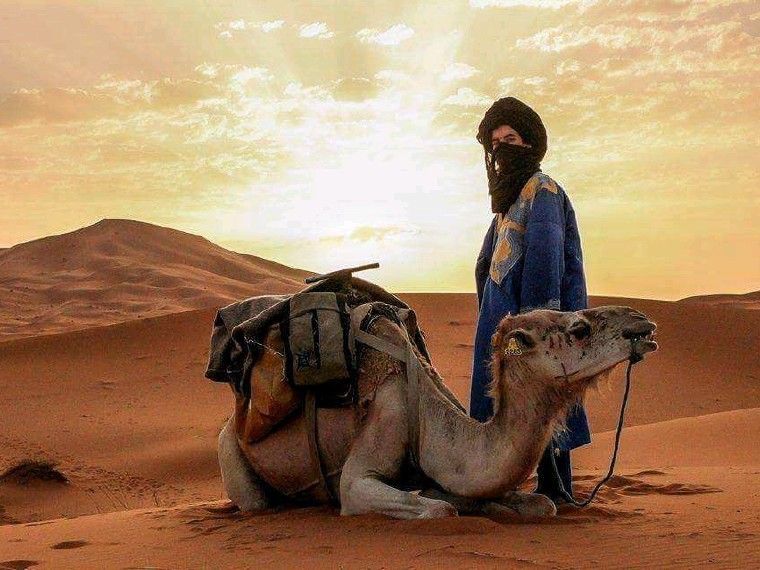

我們在等待營地負責人,日落前,我們會騎著駱駝走進這幅沙畫。

那些殷勤的營地負責人、牽駱駝的帶路者、提行李的人,他們的寒暄縱使熱情,也不過是重覆過一萬次的工作使然而已;他們的裝扮異域花哨,也不過是為了迎合游客獵奇的機制規定而已。一切都看起來熱情又應景,一切都不過是駕輕就熟的逢場作戲。

風景的壯麗是真實的,相比那些迎接者,路邊村莊的男孩也是真實的。

見過太多黃皮膚、白皮膚的怪哥哥怪姐姐,男孩對游客的好奇心已經消失殆盡。但渴望得到關註是小孩天性使然,他們騎著自行車有意無意地圍著我們繞圈。在 成功 吸引到我們註意後,隨即一個酷炫的漂移,自行車輪胎摩擦沙地划出一道塵土,我們鼓掌叫好!男孩的炫技得到了認可,便一發不可收拾,輪番上演看家本領。

顯然,他們不是 馬拉喀什 和菲斯古城中那些孩子,他們甚至還不會說任何英語。他們只知道我們是游客,並不知道可以從游客身上獲取什麼。這樣的 摩洛哥 男孩,是可愛的。只是,大概幾年後,他們會開始說著流利的英文,朝游客們大喊:“No photo!No photo!”。

你看,前一分鐘我把隨身攜帶的薄荷糖分給了他們,下一分鐘,他們已經學會追著我要糖果了。我並不覺得這是一種遺憾,這是發展的必然,只願他們可愛的樣子,可以留存的時間長一點。

沙漠還是紋絲不動,與我幻想的漫天黃沙舉步維艱的場景大相徑庭。駱駝並沒有想象中難騎,行徑在沙丘之間,景色並不開闊。“待會兒我們一定要爬上那個最高的沙丘去看日落”!然而,抵達營地時,太陽已經完全埋入了地平線,少了暖色的光,沙漠暗淡失色。

營地里除了我們一行人,還有4個 印度 人,一個 意大利 男人和一個 墨西哥 女人,他們是情侶。稍顯傲慢的態度和一口流利的英語,看得出來,那是4個 印度 中產老人,他們來自 孟買 ,正在進行晚年環球之旅。從某種感官上來講, 摩洛哥 與 印度 太像,他們對周圍的風景絲毫提不起興趣,只是圍坐著聊天。年輕情侶則不同,他們抬著相機,饒有興緻。 墨西哥 女人曾在 中國 待了7年,和我們可以用中文輕鬆交流。他們問我 卡薩布蘭卡 如何,也許是和 歐洲 城市相似,他們不打算再造訪卡薩,但 摩洛哥 的古城和沙漠是他們中意的。人們總喜歡看沒看過的景色,旅客也一樣。

晚飯後,鼓聲此起,歌聲彼伏,那是營地例行的篝火表演環節,這是另一場固定戲碼的重演,我們拍手應和,但我並不享受其間。柏柏爾人朝我們炫耀自己學來的中文:你好!哎呀媽呀!666!

他們時刻提醒著我,我只是在旅行。

夜幕低垂,我翻過沙丘,走到一處沒光的地方,躺在有點冰涼的沙子上。偶然抬頭一看,天啊!銀河用肉眼就可以看到!荒蕪之地,最原始的自然樣貌讓心變得單一,時間被無限放大,我有足夠的註意力去觀察周圍,銀河便在那一刻清晰可見,我努力把當下牢牢印在腦海。

即使信號微弱,手機還是頑強地震了一下,屏幕亮起來:印尼強震引發海嘯遇難人數已升至1200人。

悲與喜,時刻都在發生,世界依舊依很大,故事依舊太滿。那一刻屬於自己的美好,和那些看不到的不美好,我都會記得。

關於菲斯,沒有太多描繪的欲望。並不厭惡,也不平淡,只是那些瑣碎的記憶和鏡頭不知如何串聯起來。我記得狹窄的巷道、胡亂指路的搭訕者、鍥而不捨的掮客,記得眼花繚亂的盤子和燈、刺鼻的皮革染缸,還記得馱滿商品的驢子和迷路時的失措。我憧憬古老電影里中世紀的繁複和錯亂,也在菲斯想象起一千年前的市井日常。所有的驚喜和驚覺,都來自這座城市的牆壁、石磚、門窗、狹窄的天光和人。

菲斯,緊湊得像洞窟,穿過這些洞,就穿越了千年的歷史與文明。