緬甸(三) 披頭士們最後的黃昏

“你知道 蒲甘 一共有多少廟嗎?”我問Kerwin。

“他們說有幾萬個。”

“天哪。”我感嘆。

“Leah你知道嗎,其實你有點英式口音。”Kerwin突然來了句。

“不會啊。”我往我們停車的方向走,覺得這是我個人的說話習慣問題。

Kerwin笑了:“你這個‘No’說得就非常英式。”Serena也同意。

我想了想,其實我說英音的時候需要很好的時機, 比如 對方也跟我說英式英語,或者我很平靜,用低音說話的時候。哎不管了,語調有屁用,詞彙量才是爸爸啊。我一屁股坐到摩托車后座,等著Kerwin開車去吃飯。

Kerwin和Serena相對來講都是溫和的人,我們吃飯時天也聊得很舒服。

“我們覺得你們的人生都是一樣的,激情、懷孕、結婚、生子、做自己、出軌、再婚,然後再來幾個循環。最後玩不動了,說自己 平和 了,打算和另一半攜手終身了。高離婚率就這麼來的。”我想起他們昨天對我的英語攻勢,也沒管語法詞彙,終於說出了我的反擊。

“你是對的, 歐洲 那邊確實是這樣。”Kerwin承認。

“我爸媽在我小學的時候就離婚了。我媽養我,我爸給錢,他周末會來看我。”Serena很平靜的說。

“我爸媽以前感情挺好的,後來也離婚了。”這次是Kerwin。

“你多大的時候他們離的?”我有點吃驚。

“18歲,他們突然說不喜歡對方了。”Kerwin攤手。

“哪有什麼喜不喜歡,我看是太自我了吧?”我咽了一大口 沙拉 ,咸也不敢表現出來。

“對。”Kerwin回答的很乾脆,“我覺得歐美人最大的問題就是這個,永遠都是自己第一。‘我’最重要,其他事說不乾就不幹了。”Kerwin把飯吃完了,安靜的坐著。

Serena也說:“對。永遠都是我的開心最重要,家庭放在後面。”

“ 亞洲 人這點就做得很好,我們很在乎責任和家庭。”我腳下的小狗在蹭我的腿。

“別怕它嘛,它脖子上還戴著項圈,應該是家養的狗。”Serena看我把腿抬起來說。

Kerwin轉頭問我:“你父母還在一起嗎?”

“在啊,他們是真愛。”我想起那對懶人,心裡煩躁了一下。我獨立的性格,完全都是被逼出來的。我也想什麼都不管,當個傻白甜就好了。我同時也非常渴望我腳一翹起來就有人涌上來捏的場面,現代女權癌們想打擊的就是我這種人。

“我身邊的很多人也有不完整的家庭,有些人就因為這個一蹶不振了。”Serena說,“而且我覺得很奇怪的是,在 英國 有很多不正確的風氣。除了婚姻問題,還有很多青少年問題。有些女生打扮得特別朋克,即使學習成績很好也會故意考得很爛,她們怕學習好了被人笑成是書獃子。”

“啊?”我和Kerwin都不信,Serena一再解釋:“她們和亂七八糟的人混在一起,生怕自己當個好孩子會被瞧不起。這太不正常了。而且事實就是,如果你真的學習很好,即使很漂亮,也會被恥笑。”

我突然想到準備留學時的我的感受:“所以你們很想要國際學生。壞學生反正都那個樣兒,多交了錢的國際生當然更受歡迎。好學生呢,人家交了幾倍的錢,榮譽還落給了學校。而且總體來講,相對當地學生,國際生鬧事少,真的鬧了維權過程還很難,學校不會輕易惹到麻煩。教育產業只賺不賠。”

Serena點頭,Kerwin感嘆到:“還好 歐洲 很多地方教育是免費的,事會少一點。”

Serena看著我說:“我當時的學費是當地人的價格,還負了債,但是國際生是我們的幾倍。”

“好一點的學校, 比如 當地人8000英鎊,那國際生就是21000英鎊。”我想起我被錄取的那兩個學校。

“哦對了。”Serena拿起自己的手機,“我們那兒,上中學的孩子就開始用Tinder。他們還那麼小,就用這種軟件。我雖然也會用,但主要是旅行無聊的時候使的。前幾天我還在上面找了個很友好的男孩子,我們就是聊聊天吃吃飯。但那些高中生可不這麼想。”

“每個地方都會有它的問題吧。”

今天奇怪,改我肚子不舒服了。我結束了話題,想回去睡個覺。中途Serena想去取錢,卻被Kerwin指錯路。Kerwin開著開著,突然停下了摩托車:“我給她指錯了。哈哈哈,我剛纔還想會不會給指錯了。”

我們於是回到剛剛的路口找她,看Serena正向一個當地人問路。我們把她召喚過來,帶她到取錢的地方纔離開。

“你一沒肌肉,”我戳了下Kerwin的肚子,“二沒智商。我走了之後不會想你的。”

Kerwin直笑:“對我沒有,我對你來說就是個同性戀。”

“沒錯。但很多同性戀還是有肌肉的。”我拍了拍他肩膀,“你有過女朋友嗎?”

“有過。”

“不信。”

“真的有過。第一個女朋友處了四年,後面兩個就都只有三個月。”

我不屑:“後面那倆是編出來的。”

Kerwin大笑,摩托車走得路線都不是直的了。他轉頭問我:“你晚上的車是幾點的?”

“九點吧。”

“那你什麼打算?”

“看完我最後的日落,回去洗個澡就準備出發。”

“其實時間來得及,你還可以和我們吃個晚餐。”

“不了,夜巴也會給吃的,我現在都臭了,還是洗澡重要。哎,你說我們回去後那個 法國 爺爺是不是在睡覺?”

Kerwin憨笑。我正想著怎麼用法語跟老爺爺道別,Kerwin突然用右手掐了下我大腿。我吃驚地瞪大眼睛看他,他笑呵呵的說:“你也沒有肌肉。”

我們回到房間,那個老爺子果然赤裸上身趴在那裡打呼嚕。雖然提前退了房,我看沒有新旅客住進來的趨勢,就直接四仰八叉地躺在原來的床上。入睡之前,眼裡最後的畫面是Kerwin拍著床笑我:“Leah小姐,來這兒睡吧。”

午覺一直是我一天的支柱。我睡得很熟,Serena回來的時候我都不知道,是鬧鐘把我叫起來的。我起來後和Serena他們聊了聊天,就當醒覺了。我問了Serena很多社交網站的用法,畢竟我和Kerwin都不怎麼用那玩意兒,好多設置都不會。Serena有點小驕傲,在床上坐正了,耐心回答我的各種奇怪問題。

我想到她那個好看的包,想到她是一個人去的 印度 ,給她來了個採訪。

我躺在床上,支著胳膊問:“你覺得那裡怎麼樣?”

“總體來講挺好的。雖然人們都說去那裡會拉肚子生病什麼的,但是不知道為什麼,我沒什麼反應。”

“真的嗎?”

“真的。我吃飯還是挺註意的,路邊小攤基本不吃。”

Kerwin插話:“在 泰國 你反而要吃路邊小攤,便宜還好吃。那裡的芒果糯米飯真的太太好吃了。”

“那你有沒有被騷擾過?其實別的我倒還好,就是怕有人動手動腳,這很影響我的體驗的。我去過 尼泊爾 和 斯裡蘭卡 ,特意把 印度 給避開了。就是怕那裡亂七八糟的事情,每個細節你都要小心。”

“嗯其實還好啦,他們有時會管你要錢,你不給就罵你。”Serena開始加上了手勢,“ 比如 有一次,一個老頭兒跟著我得有半個小時,就為了跟我討錢。我都跟他說了我沒錢,也不會給他,他還是罵罵咧咧地追了我一路。但是多數時候人們只是好奇地看你,他們對你還是很友好的。”

“我以前聽朋友說,他朋友的白人朋友眼睛很好看,坐當地公交被整車人強姦了。”這個故事我也和Katya講過。

Kerwin很吃驚:“真的嗎?”

“反正他們這麼說。”

“那我不清楚。但我會調整自己的心態,有些事情過去了就過去了,我不會再讓它影響我。有些人做不到這點,旅程就可能會困難點。”

“你們看過‘ 印度 的女兒’這部片子嗎?哦,這還是BBC拍的。反正講的就是 印度 的強姦問題。”

“沒聽說過。我可能整天不修邊幅,他們就只是一直盯著我看而已。不過確實是要小心點,因為我聽別的女生也說過。”

我嘆氣:“有時候也不是做不到忽略,而是事情自己找上來。你知道很多地方都很針對 中國 人嗎?”

Kerwin點頭,Serena還沒反應過來:“不知道哎。我只知道我從 倫敦 到家那邊的火車,因為 中國 游客太多,票價一直在漲。火車票和飛機票差不多貴了。”

Kerwin表示贊同:“ 歐洲 那邊也是。我們以前老在凌晨的火車上開派對,儘管不允許那樣,我們也總是帶著酒興高采烈地上車,然後下車的時候都醉醉的,可能還吐了一身。但是現在票價太貴了,我們買得起酒卻買不起車票。”

“也不能說是 中國 人吧,我們比例本來就大,應該說是游客多。”我沒忍住,還是憋不住說出來了。

“也是。”

我接著問Serena:“那你覺得 斯裡蘭卡 怎麼樣?”

“很好啊,景美人好。我這件衣服就是那兒買的,你看這個大象。”她還沒說完,看見我搖頭,滿臉疑惑,“不是嗎?”

“我遇到的所有去過 斯裡蘭卡 的 中國 人,都非常不喜歡那裡。”

Serena表現得很吃驚,我接著說:“他們對於東西方游客的態度是非常不一樣的。有些坑蒙拐騙只針對 亞洲 人,他們友善的面孔也都是有針對性的。另外那裡旅游業很噁心,一切都是錢錢錢。他們上一秒還在主動幫你,下一秒就開口要錢。”

Serena不相信:“不是吧,我認識的人都很喜歡那裡,我自己也是。”

“我知道她什麼意思。”Kerwin側過身,“我在 越南 過關的時候,看見很多 亞洲 人都要給邊檢小費,不給就不讓通行,但是歐美人就不用給。我也覺得很奇怪。”

“雖然我沒去過 中國 ,但我弟弟去過。我認識的去過 中國 的人里,要不就是非常喜歡那裡,要不就是非常討厭。反正我簽的工作合同不算久,如果不高興,我幹完離職就好了。反正過去再說吧,現在還不知道。”Serena說完還加了我的FB,我看著她的頭像,問她是不是長胖了點。

她笑著說她媽媽也這麼說,結果Kerwin發話:“我覺得 中國 人都是很直白的。”我看Serena也在點頭,“我之前的 臺灣 舍友,見我第一面就說‘哇你長得好漂亮啊’,在 歐洲 我們永遠不會這樣做。”

“對,永遠不會。”Serena沒生氣的樣子,只是笑著搖頭。

“這怎麼了,他喜歡你才會這麼說的啊。其實 亞洲 人是以靦腆不直接著稱的。”我兩手一攤,“就算是,這也不是直白,這是風格不同。而且他還是個好人——因為你長得也不好看。”

Kerwin因為我的狡辯搖頭大笑,我翻了個白眼:“ 亞洲 人對你們來說是蠻神奇的。世界不待見 亞洲 人,也更不喜歡 中國 人。”我打了個哈欠,鯉魚打滾,終於起身去找旅館大媽了。

旅館的管事大媽長得特別慈祥,聲情並茂、抑揚頓挫地向我描述了VIP大巴和當地巴士的區別。什麼幾個座,有沒有空調,發車時間和間隔都解釋的特別詳細。我為了趕上今天的日落,奢侈了一把訂了好一點的車次。付錢的時候,我順帶打聽了下前臺小伙兒的月工資。他說大概人民幣1300的時候,我臉上笑著說足夠了,心裡想著還是別在 緬甸 扎根了。小伙兒也覺得不夠,我勸他好好攢錢,他笑著說攢不了多少。

Serena和Kerwin這時已經在大廳等著了。Kerwin看我用舊水瓶裝水,也學我把廢瓶子留著。他接水的時候,Serena在旁邊一邊看他一邊感嘆:“我特別喜歡你的眼睛。”

“謝謝。”Kerwin笑著喝了一口水。

“你的眼睛很像女生貼完假睫毛的樣子,但是你的睫毛又濃又密,都是真的。”

Serena這麼一說我才發現,Kerwin的眼睛很像 中東 人,真的很好看。外國人都是雙眼皮,所以他們不提眼皮的事情,只說睫毛和瞳孔。我趁機問Serena“雙眼皮”用英語怎麼說,好歹是會了個單詞。

我懶洋洋地往院外走,又開始異想天開了。Kerwin是挺好,但是長得太老了,你說他中年離異我都信。

“你每天看起來都很無聊的樣子。”Serena那個“無聊”,我問了好幾遍才明白。

“是累。”我解釋到。我回頭看也在前臺訂車票的Marco,有種不詳的預感。

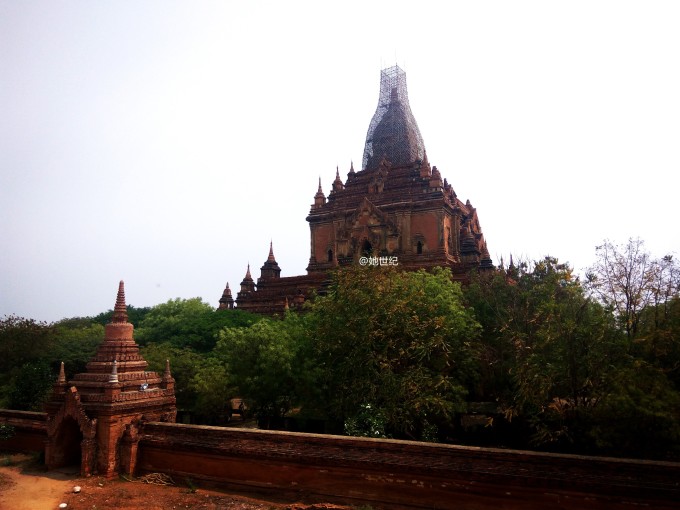

女人的直覺是很準的,他出門跟我們揶揄了幾下(當然還是最後問的我叫什麼,我是好惹的嗎,我說我名字複雜到說了你也記不住),就和我們一起出發了。我們沒什麼想法,去的就還是昨天的那個很容易爬的平臺。今天雖然時間剛好, 蒲甘 還是給我了個髒兮兮的落日。結局還能有多好呢?我有種被虧待了的感覺。

我回頭看,除了我在平臺前面站著望天,後面的三個人都搭靠在臺階旁的石頭上,漫不經心地看著我。我們目的地不同,但是都要離開 蒲甘 了。那畫面特別像披頭士樂隊的專輯封面,一堆初出茅廬的年輕人在第三世界的廢塔上,看我們最後的日落。大家都有點迷茫、疲憊、不甘,都在奔波。

不知道聊到什麼,Serena突然說起她父母離異的事情。她說她爸雖然有了新的女友,到現在還因為和她媽媽的事情萎靡不振。而且她爸脾氣很怪,經常走在路上就和人吵起來。他有時隔著車窗罵人,他女朋友就得在旁邊道歉。而Serena自己也一度頹廢,到現在還要靠藥物緩解。Kerwin呢,他媽媽也是一樣,經常無緣由的就生氣了。他從背面給我照了張相,我不滿意,開玩笑說還是讓Serena給我拍吧,他就調侃說自己被炒了。他總是偶爾透露自己不好找工作的事。

至於Marco,生在 加拿大 的他煩死了 中國 人,剛剛照相的時候還衝我搖著頭說“哎 中國 人”。他大學在一個當地很好的學校讀的,不過他管自己在的數學系叫“吳人城”(很多 中國 人姓“吳”)。他說自己愛看《經濟學人》,也做經濟分析那類,現在在度假。Marco說這些的時候,左腿放在檯子上,右腿掛在 高臺 的外面,整個人後仰,像一個沒有大煙的偽君子。

Kerwin拿手機放起了他們都知道的歌。我是 亞洲 人,我只知道那歌奇奇怪怪,我不喜歡。

為了不再擋著Serena的延時攝影,我不情願的坐在Marco前面,想看看他有多無賴。我有時候就是喜歡挑起戰爭,不然人生多無聊。

“‘ 泰國 ’這個單詞,可以念成‘忒國’嗎?”我故意提了個傻問題,但是做好了爭論的準備。

“不能。”Marco果然開始煩躁,抖著腿說,“這聽起來像是‘裁縫之國’,Miss 忒國。”

“我那天給她起了個名字叫Simone。”Kerwin插嘴。

“那或許我們應該叫你Simone Thailand。”Marco眯著眼睛裝作在思考。

你來這套是吧,我也眯好眼睛打算玩你們笑 亞洲 人那套了,我那句“你們不過是行走的啤酒瓶和仿真性玩具”就在嘴邊了,Kerwin突然放起了Nina Simone的歌。

蒼天啊,Kerwin你幹嘛呢。

“你聽過Nina Simone嗎?”Kerwin問Marco。Serena也說不知道。

然後話題就這麼岔開了……那就,算了吧。

其實旅行途中,我覺得最刺激的就是遇到各種各樣的人。我不一定喜歡他們, 比如 Marco。但我遠遠地看他們,就好像在看這個世界的一部分。什麼樣的人才會住最便宜的旅館,算計最節省的花銷,擔心最無聊的旅程?我們啊。那又是什麼樣的人很酷,很爛,很無聊?我們啊。這些人長了我的見識,可能毀了或幫助了我的旅程,但旅行就像是從出生到死亡的一個縮小版歷程:事情本來就是這樣。

Marco問我們要不要去吃飯,Kerwin說還是先回旅館放個東西歇一下再去。我一直沒說話,但是很感謝Kerwin。今天他預防了一場戰爭,還默默替我出了主意。等到了旅館,我趕緊把行李收拾了下。下去和他們告別的時候,我看見Marco一個人在大廳來迴轉悠,心中一絲小火苗升起。於是我追著他,扒了他一半的褲子。

Serena在門外說接下來幹嘛都行,然後他們就去吃飯去了。我是個愛乾凈的姑娘,每天晚上必須要洗澡。等我收拾完,躺在我原來的床上時,Kerwin的信息發來了:我會在你離開之前回來。

他也確實這麼做了。Kerwin不屬於寬容 大方 那一類,而是細心溫和的那種。雖然他們仨在酒吧發了張喝酒認證照,我一點也沒後悔。我很不喜歡群體偽高潮的樣子,大家是朋友就是,不是沒必要裝得世界 大同 。我覺得我寫了這麼多,遇到的人也很多,最後能稱之為朋友的比例都在一半以下,準確來說真的只有幾個。這個有很多原因,但主要就是兩點,一個是文化差異,一個是性格問題。

我想在走之前送我“司機”個禮物,畢竟因為他我還省了兩天的租車錢。於是我下樓,去員工休息室翻騰行李里值錢的玩意。樓梯上我遇到那個和我同車的 澳大利亞 華裔,我的八卦屬性還是沒變,問她那個 荷蘭 小哥在哪兒,她反而問我是不是找他有事。這幾天除了吃飯的時候,我就沒見過他倆一塊走。

到員工休息室我才發現,我的小紅被圍剿在一堆髒兮兮的行李中。我使勁把它拽出來,放到冷清的犄角旮旯。打開它,面膜,塑膠手套,阿司匹林……我哪個也給不出去。哎, 曼德勒 過來的大巴上還發了一瓶水,那就它了。我從前臺的筆記本上撕了一頁,用借的水筆在紙上寫上“致我可愛的Kerwin”,隨手畫了個他的頭和幾個愛心,然後用膠帶把紙貼在瓶身。

收禮物的人還不知情呢,我這個送的就已經笑得不行了。我簡直是靈魂畫手,人家看了我的畫估計魂都沒了。我這時其實頭疼的不行,肚子也疼,但是還是笑哈哈地跑上樓,趁屋子裡沒人,偷偷把礦泉水塞到Kerwin疊好的被子里。

不久後Kerwin就回來了,我也拉好了肚子乖乖在床上躺著。他邀請我一起喝瓶 曼德勒 啤酒。我哪裡還敢喝酒,我被空調吹得不行了,渾身疼,到時候喝多了坐車上也難受。現在我的註意力全在餘光里:Kerwin發現了我給他塞的禮物,但是沒有拿出來,看了看我,又把被子蓋了回去。

“噗哈哈哈!”我憋笑失敗。我是真沒想到Kerwin這麼害羞,說好的資本主義式豪放吶。

Kerwin看我的反應,也坐在那裡笑嘻嘻。

我躥騰他:“你打開看看。”

他照做,我在床上偷偷拍他。

“謝謝。”Kerwin笑著,“你真的不和我們喝杯啤酒再走嗎?”

“不了,我胃疼。但我可以過去和你們聊聊。”

我和Kerwin走到大廳,發現Serena正好坐在我第一次在這個旅館吃早餐的位置,那時我和Katya、華裔女生一桌,還沒開始 蒲甘 行。我以胃疼為理由推脫喝酒,他們說都怪你中午不吃東西。後來,Kerwin正和我說著我社交網頁上朋友列表對外顯示的問題,催我上車的店員就來了。

丟下了個再見,我就背著包跑路了。後來,Serena並沒有主動加我微信,甚至到了 福州 後遇到了不懂的中文,寧可發條吐槽的狀態也沒咨詢過我。而Kerwin就“貼心”多了,等我到了下一個城市,他評論我給他發的對著礦泉水瓶翻白眼的自拍照:你是我見過的最荒唐的女孩兒。

我比計劃時間早了十五分鐘上車,車裡還有那個 荷蘭 男孩兒。

“你也要去 茵萊湖 嗎?”我問對面的他。

“不,我先去Kalaw徒步,然後再去 茵萊湖 。”啊和Nick一樣。但是!他有天使的聲音啊!聽他說話的感覺就像是……把手插進一袋米里。

“那他們應該會把你先撂下,但是你應該還是要付一樣的錢。”

“對。”小哥哥開始解釋自己的日程表。

我愣在那裡聽他說話,陷入了難以自拔的花痴狀態。後來他有個語法錯了,我竟然瞬間清醒糾正了他。這幾天受到了多人對我英 文水 平的攻擊,我已經喪失基本的撩漢技巧了。後來這輛車上人越來越多,末尾還坐了個 泰國 過來進修的尼姑。她的英語不錯,戴著眼鏡文質彬彬的。其他姑娘和她交談甚歡,我看著汽車開進夜裡,腦子裡空蕩盪,和 荷蘭 小哥哥都沉默著。

其實,這時某處的馬精英也要出發去 蒲甘 。我們的車本來是同時發車的,但是估計當地人隨便疏通,就這麼把車次岔開了。我第一次坐這種VIP大巴,被開車前廣播的女乘務員們嚇到了:她們化著濃妝的樣子如女鬼,講 緬甸 英語的時候就像對著你念咒。等一堆歡迎的話說完,司機還播了會兒音樂。可惜音響不靈,嘰里呱啦里總是摻雜靜電的聲音。一路上大家都不說話,車上冷得不行。我蓋上毯子,抱緊瑟瑟發抖的自己,難以入睡。

窗外的景色……嗯……窗外沒有景色,我只看到深黑和淺黑。路程很是顛簸,我感覺我們一直在對抗公路上的小土坡。乘務員會在某站通知下車的乘客,車裡藍紫色的燈光把這個移動車廂弄得跟夜店似的,只是它的顧客都是疲憊的旅人。