貝魯特印象---走進黎巴嫩(1)

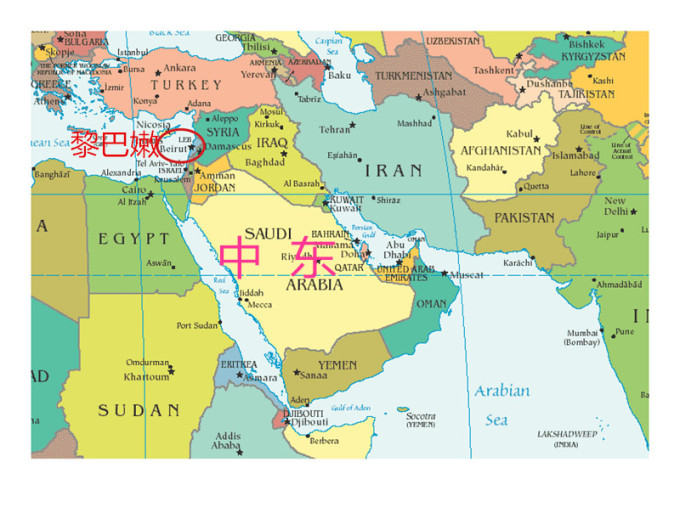

對 中東 國家 黎巴嫩 的瞭解幾乎為零,只聽新聞里說過“真主黨”、“ 德魯 滋派”、"馬龍派“、“內戰”、“黎以衝突”、“ 巴勒斯坦 難民”、“ 敘利亞 難民”,感覺是一個動蕩不安,苦難深重的地方。

這個 地中海 東岸的小國,610萬人,一萬多平方公里,與 以色列 、 敘利亞 、 巴勒斯坦 戈蘭高地為鄰,由於連接 地中海 盆地與阿拉伯半島腹地,溝通東西方古老文明,彙集多個民族和宗教,十分錯綜複雜,又絢麗多彩。

在阿拉伯世界中, 黎巴嫩 是相當西化的國家,風俗習慣比其他阿拉伯國家開放,首都 貝魯特 號稱“東方 巴黎 ”,有眾多藝術畫廊、餐館、酒吧、夜總會、跑馬場。第一次世界大戰後, 法國 從1920年開始委任統治,直到二戰後1946年撤軍。現在,經濟條件好的人家,仍然送孩子上法語學校,同時也學習阿拉伯語。 黎巴嫩 時裝設計師 伊利 -薩阿德,躋身世界一流設計師行列,為 好萊塢 影星包裝。流行音 樂業 發達,女歌唱家費魯絲在阿拉伯世界是家喻戶曉的大明星。

黎巴嫩 人精明能幹,善於理財經商,在 中東 遠近聞名,與猶太人有一拼。由於歷經多次戰亂,不少 黎巴嫩 人去國外謀生,已超過了國內人口的數量。他們散居世界各地, 比如 巴西 、 加拿大 、 澳大利亞 、 科特迪瓦 、 塞內加爾 。出於人道主義精神, 黎巴嫩 還接收了大量 巴勒斯坦 、 伊拉克 、 敘利亞 難民,為他們修建住房、學校,允許找工作。一些難民投靠在 黎巴嫩 的親戚。國際社會也提供了大量援助。

黎巴嫩 人很重親情,周末是全家外出聚會的日子,餐館里大多是一家一家的,老少幾代人,場面溫馨。他們十分熱情好客。一次在餐館吃飯結束時,端上來幾大盤水果,還用精緻的小餐車推來各式甜酒,讓我們品嘗。可我們並沒有點這些,正在疑惑時,看旁邊桌子也送來同樣一套,心想入鄉隨俗吧。結賬時,有點擔心口袋里的當地錢不夠付賬。結果皆大歡喜,全是老闆送的。

黎巴嫩 人的熱情,象阿拉伯咖啡一樣濃烈。小小咖啡杯,很象 中國 人喝白酒的小酒盃,一兩口飲完,不加奶,不過濾,杯子底一半是剩下的咖啡渣。煮咖啡的方法很傳統,把銅燒杯放在電熱沙盤上,緩緩加熱,煮沸起泡後,立刻拿開,反覆2-3次就好了,非常朴素簡便,完全不需要複雜的咖啡機。