去巴黎過了個周末

這次行程是2019年3月7號-10號在 巴黎 的旅行記錄。後來陸陸續續寫了一些片段自己發在公眾號,現在把所有的片段整合在一起發在這裡作為一個記錄。同時也供給大家作為參考,所有文字和圖片如無特別標註,都是原創內容。 第一天提起 巴黎 ,你會想到什麼?

是畫里的 巴黎 ?是書里的 巴黎 ?還是電影里的 巴黎 ?

提起 巴黎 ,你會想到什麼?

是藝術的 巴黎 ?是浪漫的 巴黎 ?還是混亂的 巴黎 ?

提起 巴黎 ,你會想到什麼?

是聳立的鐵塔?是飄香的麵包?還是河畔的情侶們?

我對此好奇,所以決定自己到 巴黎 去看一看。

提前兩周,到 倫敦 遞簽。運氣還不錯,短短5天就拿到了 法國 簽證。

出行前,連續熬了兩個通宵,把下周要交的作業寫完。開開心心,無憂出發。

因為 諾丁漢 的東米德蘭機場沒有到 巴黎 的航班,所以就近買了從 伯明翰 出發的飛機。

可如此一來,就需要一大早從 諾丁漢 坐大巴到 伯明翰 機場。

於是,獨自一人,凌晨四點。頂著大風,激動出門。

一路無話,飛機準時降落戴高樂機場。

還沒出機場,就看到了帶著中文的歡迎燈箱,心情瞬間明媚起來。 ↑巴黎夏爾戴高樂機場 在戴高樂機場到市區的火車上,我戴上耳機,想要打個盹兒。

↑巴黎夏爾戴高樂機場 在戴高樂機場到市區的火車上,我戴上耳機,想要打個盹兒。

忽然,腦後想起了風琴聲。

回過頭,一個穿著棕色毛衫,戴著淺棕色帽子的老人在拉手風琴。

手風琴的背帶和老人的衣帽看起來都有些年頭了,一如它們的主人。

我背坐著,索性關了耳機,側耳傾聽起來。

他拉了兩首曲子,歡快的。

結束演奏,他拿著一個裝著不多硬幣的塑料杯,

眼睛微笑著,但帶著渴望,從每個人身邊走過。

而回應他的,只是一個又一個微笑的搖頭。

抱歉,我初來乍到,並沒有硬幣。

抱歉,我也只是學生,並不能心安理得的用家人的錢去扮仁慈。

他走到車廂盡頭,開啟了車廂連接處的門。

走到下一節車廂,繼續重覆他的表演。

因為打算第一站去蒙馬特,所以在 Gare du Nord這站下車了,如果轉乘地鐵再坐一輛站的話,應該會更近一些。

但是我更傾向於用走走看看,所以打算步行前往。

轉到車站的正面,看到牆的外面,很喜歡它的這種柱飾還有雕像,就拍了一張。 ↑巴黎 沿著道路前行,街道上有些臟,和 倫敦 有得一拼。

↑巴黎 沿著道路前行,街道上有些臟,和 倫敦 有得一拼。

兩邊的店鋪,透著一種廉價的感覺,不是價錢上的,而是質量上的。

而街道兩旁的建築則是 大名 鼎鼎的奧斯曼式建築,如圖所示: ↑巴黎 這些建築採用天然白色大塊方石建造而成。奧斯曼風格取名於拿破侖三世時代著名城市建築師 喬治 -歐仁•奧斯曼男爵(Baron Georges-Eugène Haussmann)。

↑巴黎 這些建築採用天然白色大塊方石建造而成。奧斯曼風格取名於拿破侖三世時代著名城市建築師 喬治 -歐仁•奧斯曼男爵(Baron Georges-Eugène Haussmann)。

19世紀,奧斯曼男爵受命於拿破侖三世,為 巴黎 設計了全新的街道規劃圖。在隨後的17年間,按照奧斯曼的藍圖, 巴黎 從中世紀城市搖身一變,成為現代化都市。寬闊的林蔭大道、宏偉的建築和鐵藝陽臺。

這些方石建築,最初為四個不同社會等級的人士提供了住所,他們分別占居了樓房的六個層級。

一般而言,經營店鋪的老闆、經理生活在二層,樓下臨街的一層便是他們的店鋪。因此,二層樓房內的房主往往是有錢的資本家,他們的住所寬敞、明亮,在尚沒有電梯的年代,不用費力太多便可回到家中。

二層樓房配有很大的陽臺,進一步增加了樓宇的魅力,這些陽臺不僅擴大了房主的居住面積,還大大減弱了街道噪音對住房的影響。

三層和四層風格類似,有些配有獨立陽臺,住戶則多為中產階級。

五層的住戶必須使用雙腿爬樓,所以是經濟條件更差一些的家庭的住所。

六層,也就是最後一層,是小職員的住所,這層樓的房屋往往被稱為“保姆房”。

——註:這段材料節選修改自法廣網,作者 流芳 發表於2017-2-28日

透過上圖,那遠方漏出白色穹頂就是蒙馬特高地的地標——聖心堂(Sacré-Cœur)。

而那裡就是我的第一站目標。

穿街越巷,順著地勢,漸漸接近蒙馬特高地。

不覺間便已至了山丘之下。

排列的階梯,像是暗含著某種韻律在,於是駐足,拍攝。

恰巧,有一個漂亮的小姐姐路過,於是成了圖片中風景。 ↑蒙馬特高地

↑蒙馬特高地  ↑蒙馬特高地 登頂在望,在此處已經能覷得聖心堂的外觀。

↑蒙馬特高地 登頂在望,在此處已經能覷得聖心堂的外觀。

白色的外觀,似是有著某種聖潔的情緒在外放。

而它自落成一來近一百年的時間,還能這麼白的原因是因為它的建築材料。

“聖心堂是由Château-Landon所開采的石灰華岩所建成的,這種岩石會不斷的滲出方解石,可以確保聖心堂既使在風化與污染的影響下,依然可以保持著白色的外觀。(維基百科)”

聖心堂(Sacré-Cœur)是位於 法國 巴黎 的天主教宗座聖殿,以耶穌聖心為主保而得名。坐落於 巴黎 北部的蒙馬特高地上,由Paul Abadie設計,為兼具 羅馬 及拜占庭風格折衷主義建築。1875年動工、1919年祝聖啟用、1923年正式完工。

最早出現建造一座供奉聖心教堂的想法是在 法國 大革命不久後,從偏激的天主教徒與保皇主義者之間出現的,在普法戰爭之後與接踵而來的激進的 巴黎 公社(1870年-1871年)間廣泛的傳播開來,大約有58,000名 巴黎 公社社員在戰爭中失去他們的生命。

國民議會在1873年7月24日對 巴黎 總主教若瑟·伊波利特·吉伯的請求作出了反應,他們投票決定建造聖心堂,而且定義修建它是為了銘記他們“對 巴黎 公社社員們所犯下的罪行的補償”。

因為取得財產所有權而延遲了建築計劃,地基最後直到1875年6月16日才完成。建築師阿巴迪在地基完成不久後的1884年就去世了,他的工作由其他建築師繼續。

聖心堂的建築部分直到1914年才完工,但是因為第一次世界大戰,所以直到戰爭結束後的1919年,才在當時 巴黎 總主教雷昂-阿道夫·阿梅特樞機的祝聖下正式啟用。聖心堂的整體工程,直到1923年內部裝飾完成後才正式竣工。

——註:簡介來自維基百科。

“聖心堂的圓頂有巨大的鑲嵌畫,被稱為基督聖像(Christ in Majesty),也是世界上最大的鑲嵌畫之一(維基百科)。”

講真,我是一個懶得做攻略的人,所以每次去一個地方,會簡單看一下然後粗略的計劃一下行程。

之後就信馬由韁了。這樣旅行當然有很多不好的地方。

但卻是我最喜歡的,因為不設預期,所以看到的任何風景都是驚喜。

而感興趣的東西,在旅行結束之後,可以慢慢去看資料;

不感興趣的,就讓它消散在風裡吧。

因此,當我第一眼看到這個壁畫的時候,不由得贊嘆一聲,太漂亮了。 ↑蒙馬特高地 從教堂出來,向南望去, 巴黎 ,盡收眼底。

↑蒙馬特高地 從教堂出來,向南望去, 巴黎 ,盡收眼底。  ↑蒙馬特高地 從聖心堂出來,沿著道路向北。

↑蒙馬特高地 從聖心堂出來,沿著道路向北。

這時,兩個騎馬的女警從身邊路過。

轉過身,一列載著游客的觀光小火車從身邊駛過。

我一個人獃獃地站在那裡,看著馬匹,火車。

思維仿佛看到了過去,

也許,服裝不會如此;

也許,小火車般的造型不會如此;

但是,游人入織的情景,怕是長久一來就是這般。

↑蒙馬特高地

↑蒙馬特高地  ↑蒙馬特高地

↑蒙馬特高地  ↑蒙馬特高地 在街角看到漂亮的小房子,

↑蒙馬特高地 在街角看到漂亮的小房子,

便想把它留在我的記憶里,

而人的記憶力有限,

退而求其次,

將記憶寄托在照片上,

如此一來,

照片便成為承載我記憶的基點,

每當看到一張照片,

便能會想起與之相關的時光。

我想,這就是攝影術的魅力吧。

拍攝的時候,游人絡繹不絕;

而我,並不介意旁人入相,

於是,將路過的小姐姐留在照片上,

也變得有趣起來。

小時候常常幻想,

在窗子外面種上藤蔓。

這樣,花與葉便和我的窗子同在了。

記憶中的家,大門上攀附著叢叢的凌霄花;

綻放的時候,橘紅色的細長花朵;

花朵下,漆成墨綠色的鐵門;

便是多年之後也不曾忘記的家的樣子。

藤蔓上畫上了一束紅心,

不知道你們看到了嗎?

如此的別出心裁,

仿佛正是我想象中的那個略帶矯情的 巴黎 。

除此之外,和歐·亨利的《最後一片葉子》里的奇想不約而同。 ↑蒙馬特高地

↑蒙馬特高地  ↑蒙馬特高地 在蒙馬特的街道上徘徊,

↑蒙馬特高地 在蒙馬特的街道上徘徊,

良久之後,終於抵達蒙馬特公墓。

西方人的墓地從來不是制式的,

每個人的個性和喜好,

仿佛通過各自的墓碑傳遞下來。

這樣一來,逛墓園也不會覺得乏味。 ↑蒙馬特高地 看到這些墓碑,我坐下來歇腳時候。

↑蒙馬特高地 看到這些墓碑,我坐下來歇腳時候。

回想前塵,

上次看這麼多的墓碑是在 聖安德魯斯 ,

當時和朋友還在討論,

因為我們都很喜歡那種氛圍,

想了好久,

我覺得,那就是靜謐的感覺吧。

話說回來,在我逛蒙馬特公墓的時候。

鬼天氣陰晴不定,

方艷 陽高 照,

忽而便飄起雨來;

恍惚間,還以為是在 倫敦 。

依稀記得,多年前,也是這樣一個午後,

也是飄雨的時刻,

也是不記得帶傘的我,

一個人,

在 倫敦 的街頭向另一個公墓踏水而行,

海格特公墓的風光,

我現在還記得,

而提起海格特,

能想到的最出名的人,

是馬克思。

而在蒙馬特公墓,

於我而言,

最出名的是——小仲馬。 ↑蒙馬特高地 以上,便是小仲馬的墓。

↑蒙馬特高地 以上,便是小仲馬的墓。

話說回來,

雖然對於小仲馬瞭解不多,

但是,細細想來,

作為一個出身中部三線城市的我,

第一本讀的 法國 小說,

就是小仲馬的《茶花女》。

而巧合的是,

《茶花女》也是最早的一批被林紓翻譯到 中國 的西方小說之一。

在墓地中,有一片小小的土丘要比其他地方高出一點。

登上土丘,看到了一座顯眼的墓葬。

看看名字有點熟悉,

原來是左拉的墓葬。

到底是 巴黎 ,

顧盼回眸之間,

看到得都是文化人兒。

哈哈,那種驚喜,像小茶壺咕嘟咕嘟地冒泡。 ↑蒙馬特高地 從蒙馬特公墓出來,在此處便沒什麼我要去的的地方了。

↑蒙馬特高地 從蒙馬特公墓出來,在此處便沒什麼我要去的的地方了。

查看地圖發現預訂的旅館,在不是很遠的地方,於是繼續選擇步行。

中途便路過了,這個紅彤彤的地標——紅磨坊。 ↑巴黎 而紅磨坊沿街,都是一些,嗯,很有吸引力的店鋪。

↑巴黎 而紅磨坊沿街,都是一些,嗯,很有吸引力的店鋪。

足以讓人浮想聯翩,

某一刻,我想到了張愛玲筆下的佟振保,

有心效仿一番,

只可惜有賊心沒賊膽,

只得作罷,哈哈。

到達旅館,入住,放行李。

躺在床上稍事休息,

卻架不住疲憊侵襲,

悠忽之間,便入了夢。

雖訂了鬧鐘,可不怎麼管用。

醒來便近晚上六點了,

洗了把臉,出門。

因為時間緊迫,

便沒有立時進餐,

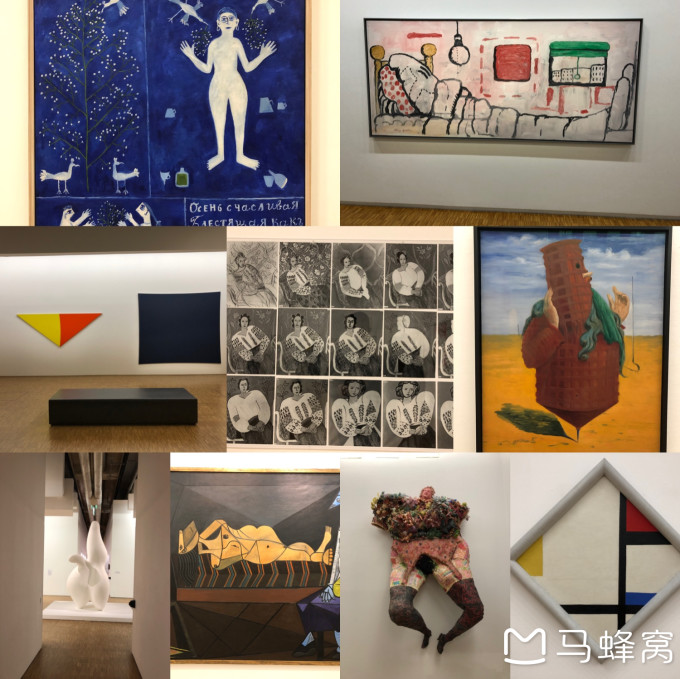

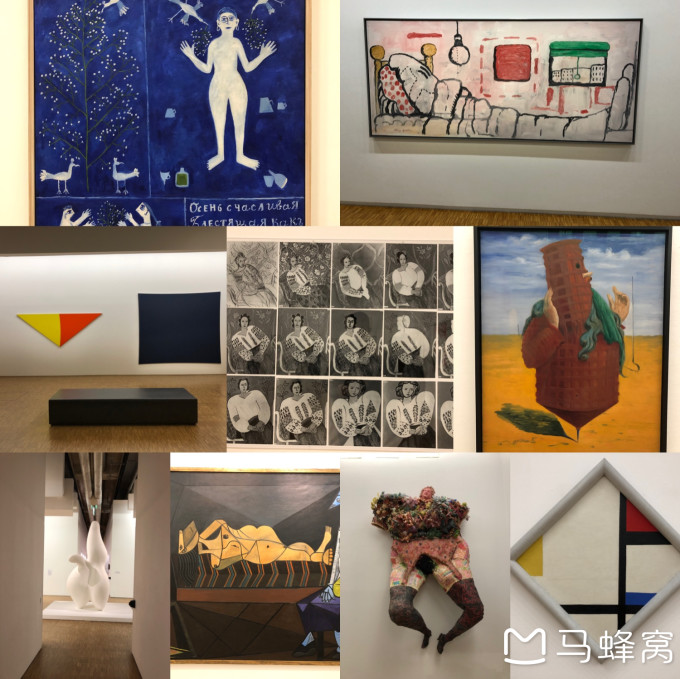

而是先去了——蓬皮杜中心(Centre Georges-Pompidou)。

一個被老師們和朋友們一致推薦的地方。

簡而言之,這是一個收藏現代藝術的博物館。 ↑蓬皮杜國家藝術文化中心 買票的時候,習慣性地問了一句有沒有學生折扣,

↑蓬皮杜國家藝術文化中心 買票的時候,習慣性地問了一句有沒有學生折扣,

然後,驚喜的事情就發生了:

賣票的小哥問了一下我的年紀,便給了我一張免費的票。

在蓬皮杜的觀景臺上,能遙望到遠方的鐵塔。

雖然,中午的時候在蒙馬特的觀景臺上也曾遙望到鐵塔,

但晚上的鐵塔和白天,完全像是兩個樣子。

區別就像裸女和披著黑色絲綢的裸女一樣的區別,

相較之下,還是披著絲綢更加誘惑。 ↑蓬皮杜國家藝術文化中心 插一個題外話,在觀景台看鐵塔的時候,遇到一對 法國 情侶。

↑蓬皮杜國家藝術文化中心 插一個題外話,在觀景台看鐵塔的時候,遇到一對 法國 情侶。

那男生和我搭話來著,問我對 巴黎 的感覺。

我如實說這是我第一天來 法國 ,感覺還是挺驚喜的。

他們聽到我這樣說,貌似也挺高興。

於是揮手自去。

講真,任何一個大博物館,逛起來都是以天計算時間的。

而我只有一個半小時,於是我選擇只逛一層。

雖然大家都說,成年人的世界全都要,小孩子才做選擇。

實話講,我看了一個多小時雖然只看一層。可是能看懂的還是寥寥。

於是不得不承認一個事實,

除了胸和屁股,我好像啥也看不懂了,

不禁吐槽,這些藝術家大概都是外星來的。 ↑蓬皮杜國家藝術文化中心 從蓬皮杜出來,已是飢腸轆轆。

↑蓬皮杜國家藝術文化中心 從蓬皮杜出來,已是飢腸轆轆。

不想吃中餐又不想晚上吃西餐的我,

找了一家泰餐館就餐。 ↑巴黎 飯飽之後,在街上慢慢逛回旅館。

↑巴黎 飯飽之後,在街上慢慢逛回旅館。

用腳步去丈量 巴黎 ,

用眼睛去狩獵色彩。

回去之後,稍事洗漱便又進入夢鄉。

↑巴黎 第二天次日,起床時已經九點多了。洗漱之後,十點出門。

↑巴黎 第二天次日,起床時已經九點多了。洗漱之後,十點出門。  ↑巴黎 走在 巴黎 的街巷裡,

↑巴黎 走在 巴黎 的街巷裡,

最喜歡看一個個風格各異的小店,

麵包店,咖啡店,花店……

麵包讓人果腹,

咖啡使人清醒,

而花,花只是美,可,美就夠了。

我尤其喜歡花店。

一朵朵,一簇簇,靚麗,熱情,煞是喜人。 ↑藝術橋 乘地鐵來到塞納河邊,向西行不多遠。

↑藝術橋 乘地鐵來到塞納河邊,向西行不多遠。

便看到這座聲名遠播的橋——藝術橋(Pont des Arts)。

藝術橋之所以被稱為情人橋,是因為原先的橋兩邊並不是玻璃覆蓋的欄桿。

而是網格的狀的,於是便成了掛鎖的天然縫隙。

戀人們蜂擁而至,將鎖鎖在橋的護欄上。然後將鑰匙扔到塞納河裡。

仿佛,這麼一來,兩人的感情便如同那鎖一般,再也沒人能打開。

可惜,我去的時候,橋的兩邊沒有一個鎖。我甚至一度懷疑去錯了地方。

後來在網上查了一下,這是因為戀人們的愛太沉重,甚至壓垮了一部分欄桿。

所以 巴黎 市政府最終決定,把那些鎖卸下來,並把兩邊的欄桿改成玻璃的。

從而一勞永逸地解決了愛鎖的問題。 ↑藝術橋 我坐在橋上,看著通透的欄桿。

↑藝術橋 我坐在橋上,看著通透的欄桿。

想著鎖,想著愛情。

不知道那些被卸下來的鎖,會被送到哪裡?又有著怎樣的結局?

是被就近拋在河裡?被丟進垃圾場?還是被拆卸分揀,循環利用?

總之,這些鎖並沒有堅持幾年。

那些戀人們如何了呢?

他們還在一起嗎?還是金風玉露一場就天涯兩隔?

更甚者,是否對面不識?

如果他們已經分開,那是不是應了鎖的隱喻?

如果他們還在一起,那些鎖又有何用呢?

站起身來,

看橋下流水,

看水上行船,

看船中游人,

看人們仰望天穹,

看晴空卷雲,

看雲籠住遠方眾多橋梁……

畢竟東流去…… ↑盧浮宮 從藝術橋離開,就去逛了盧浮宮,關於盧浮宮,我並不想說什麼,因為它太大了。

↑盧浮宮 從藝術橋離開,就去逛了盧浮宮,關於盧浮宮,我並不想說什麼,因為它太大了。

大到我甚至無法完全走一遍。

於是,照著標準的游客身份,打卡三大女神和一些我特別喜歡的畫和雕塑。 ↑盧浮宮

↑盧浮宮  ↑盧浮宮

↑盧浮宮  ↑盧浮宮

↑盧浮宮  ↑盧浮宮

↑盧浮宮

是畫里的 巴黎 ?是書里的 巴黎 ?還是電影里的 巴黎 ?

提起 巴黎 ,你會想到什麼?

是藝術的 巴黎 ?是浪漫的 巴黎 ?還是混亂的 巴黎 ?

提起 巴黎 ,你會想到什麼?

是聳立的鐵塔?是飄香的麵包?還是河畔的情侶們?

我對此好奇,所以決定自己到 巴黎 去看一看。

提前兩周,到 倫敦 遞簽。運氣還不錯,短短5天就拿到了 法國 簽證。

出行前,連續熬了兩個通宵,把下周要交的作業寫完。開開心心,無憂出發。

因為 諾丁漢 的東米德蘭機場沒有到 巴黎 的航班,所以就近買了從 伯明翰 出發的飛機。

可如此一來,就需要一大早從 諾丁漢 坐大巴到 伯明翰 機場。

於是,獨自一人,凌晨四點。頂著大風,激動出門。

一路無話,飛機準時降落戴高樂機場。

還沒出機場,就看到了帶著中文的歡迎燈箱,心情瞬間明媚起來。

忽然,腦後想起了風琴聲。

回過頭,一個穿著棕色毛衫,戴著淺棕色帽子的老人在拉手風琴。

手風琴的背帶和老人的衣帽看起來都有些年頭了,一如它們的主人。

我背坐著,索性關了耳機,側耳傾聽起來。

他拉了兩首曲子,歡快的。

結束演奏,他拿著一個裝著不多硬幣的塑料杯,

眼睛微笑著,但帶著渴望,從每個人身邊走過。

而回應他的,只是一個又一個微笑的搖頭。

抱歉,我初來乍到,並沒有硬幣。

抱歉,我也只是學生,並不能心安理得的用家人的錢去扮仁慈。

他走到車廂盡頭,開啟了車廂連接處的門。

走到下一節車廂,繼續重覆他的表演。

因為打算第一站去蒙馬特,所以在 Gare du Nord這站下車了,如果轉乘地鐵再坐一輛站的話,應該會更近一些。

但是我更傾向於用走走看看,所以打算步行前往。

轉到車站的正面,看到牆的外面,很喜歡它的這種柱飾還有雕像,就拍了一張。

兩邊的店鋪,透著一種廉價的感覺,不是價錢上的,而是質量上的。

而街道兩旁的建築則是 大名 鼎鼎的奧斯曼式建築,如圖所示:

19世紀,奧斯曼男爵受命於拿破侖三世,為 巴黎 設計了全新的街道規劃圖。在隨後的17年間,按照奧斯曼的藍圖, 巴黎 從中世紀城市搖身一變,成為現代化都市。寬闊的林蔭大道、宏偉的建築和鐵藝陽臺。

這些方石建築,最初為四個不同社會等級的人士提供了住所,他們分別占居了樓房的六個層級。

一般而言,經營店鋪的老闆、經理生活在二層,樓下臨街的一層便是他們的店鋪。因此,二層樓房內的房主往往是有錢的資本家,他們的住所寬敞、明亮,在尚沒有電梯的年代,不用費力太多便可回到家中。

二層樓房配有很大的陽臺,進一步增加了樓宇的魅力,這些陽臺不僅擴大了房主的居住面積,還大大減弱了街道噪音對住房的影響。

三層和四層風格類似,有些配有獨立陽臺,住戶則多為中產階級。

五層的住戶必須使用雙腿爬樓,所以是經濟條件更差一些的家庭的住所。

六層,也就是最後一層,是小職員的住所,這層樓的房屋往往被稱為“保姆房”。

——註:這段材料節選修改自法廣網,作者 流芳 發表於2017-2-28日

透過上圖,那遠方漏出白色穹頂就是蒙馬特高地的地標——聖心堂(Sacré-Cœur)。

而那裡就是我的第一站目標。

穿街越巷,順著地勢,漸漸接近蒙馬特高地。

不覺間便已至了山丘之下。

排列的階梯,像是暗含著某種韻律在,於是駐足,拍攝。

恰巧,有一個漂亮的小姐姐路過,於是成了圖片中風景。

白色的外觀,似是有著某種聖潔的情緒在外放。

而它自落成一來近一百年的時間,還能這麼白的原因是因為它的建築材料。

“聖心堂是由Château-Landon所開采的石灰華岩所建成的,這種岩石會不斷的滲出方解石,可以確保聖心堂既使在風化與污染的影響下,依然可以保持著白色的外觀。(維基百科)”

聖心堂(Sacré-Cœur)是位於 法國 巴黎 的天主教宗座聖殿,以耶穌聖心為主保而得名。坐落於 巴黎 北部的蒙馬特高地上,由Paul Abadie設計,為兼具 羅馬 及拜占庭風格折衷主義建築。1875年動工、1919年祝聖啟用、1923年正式完工。

最早出現建造一座供奉聖心教堂的想法是在 法國 大革命不久後,從偏激的天主教徒與保皇主義者之間出現的,在普法戰爭之後與接踵而來的激進的 巴黎 公社(1870年-1871年)間廣泛的傳播開來,大約有58,000名 巴黎 公社社員在戰爭中失去他們的生命。

國民議會在1873年7月24日對 巴黎 總主教若瑟·伊波利特·吉伯的請求作出了反應,他們投票決定建造聖心堂,而且定義修建它是為了銘記他們“對 巴黎 公社社員們所犯下的罪行的補償”。

因為取得財產所有權而延遲了建築計劃,地基最後直到1875年6月16日才完成。建築師阿巴迪在地基完成不久後的1884年就去世了,他的工作由其他建築師繼續。

聖心堂的建築部分直到1914年才完工,但是因為第一次世界大戰,所以直到戰爭結束後的1919年,才在當時 巴黎 總主教雷昂-阿道夫·阿梅特樞機的祝聖下正式啟用。聖心堂的整體工程,直到1923年內部裝飾完成後才正式竣工。

——註:簡介來自維基百科。

“聖心堂的圓頂有巨大的鑲嵌畫,被稱為基督聖像(Christ in Majesty),也是世界上最大的鑲嵌畫之一(維基百科)。”

講真,我是一個懶得做攻略的人,所以每次去一個地方,會簡單看一下然後粗略的計劃一下行程。

之後就信馬由韁了。這樣旅行當然有很多不好的地方。

但卻是我最喜歡的,因為不設預期,所以看到的任何風景都是驚喜。

而感興趣的東西,在旅行結束之後,可以慢慢去看資料;

不感興趣的,就讓它消散在風裡吧。

因此,當我第一眼看到這個壁畫的時候,不由得贊嘆一聲,太漂亮了。

這時,兩個騎馬的女警從身邊路過。

轉過身,一列載著游客的觀光小火車從身邊駛過。

我一個人獃獃地站在那裡,看著馬匹,火車。

思維仿佛看到了過去,

也許,服裝不會如此;

也許,小火車般的造型不會如此;

但是,游人入織的情景,怕是長久一來就是這般。

便想把它留在我的記憶里,

而人的記憶力有限,

退而求其次,

將記憶寄托在照片上,

如此一來,

照片便成為承載我記憶的基點,

每當看到一張照片,

便能會想起與之相關的時光。

我想,這就是攝影術的魅力吧。

拍攝的時候,游人絡繹不絕;

而我,並不介意旁人入相,

於是,將路過的小姐姐留在照片上,

也變得有趣起來。

小時候常常幻想,

在窗子外面種上藤蔓。

這樣,花與葉便和我的窗子同在了。

記憶中的家,大門上攀附著叢叢的凌霄花;

綻放的時候,橘紅色的細長花朵;

花朵下,漆成墨綠色的鐵門;

便是多年之後也不曾忘記的家的樣子。

藤蔓上畫上了一束紅心,

不知道你們看到了嗎?

如此的別出心裁,

仿佛正是我想象中的那個略帶矯情的 巴黎 。

除此之外,和歐·亨利的《最後一片葉子》里的奇想不約而同。

良久之後,終於抵達蒙馬特公墓。

西方人的墓地從來不是制式的,

每個人的個性和喜好,

仿佛通過各自的墓碑傳遞下來。

這樣一來,逛墓園也不會覺得乏味。

回想前塵,

上次看這麼多的墓碑是在 聖安德魯斯 ,

當時和朋友還在討論,

因為我們都很喜歡那種氛圍,

想了好久,

我覺得,那就是靜謐的感覺吧。

話說回來,在我逛蒙馬特公墓的時候。

鬼天氣陰晴不定,

方艷 陽高 照,

忽而便飄起雨來;

恍惚間,還以為是在 倫敦 。

依稀記得,多年前,也是這樣一個午後,

也是飄雨的時刻,

也是不記得帶傘的我,

一個人,

在 倫敦 的街頭向另一個公墓踏水而行,

海格特公墓的風光,

我現在還記得,

而提起海格特,

能想到的最出名的人,

是馬克思。

而在蒙馬特公墓,

於我而言,

最出名的是——小仲馬。

話說回來,

雖然對於小仲馬瞭解不多,

但是,細細想來,

作為一個出身中部三線城市的我,

第一本讀的 法國 小說,

就是小仲馬的《茶花女》。

而巧合的是,

《茶花女》也是最早的一批被林紓翻譯到 中國 的西方小說之一。

在墓地中,有一片小小的土丘要比其他地方高出一點。

登上土丘,看到了一座顯眼的墓葬。

看看名字有點熟悉,

原來是左拉的墓葬。

到底是 巴黎 ,

顧盼回眸之間,

看到得都是文化人兒。

哈哈,那種驚喜,像小茶壺咕嘟咕嘟地冒泡。

查看地圖發現預訂的旅館,在不是很遠的地方,於是繼續選擇步行。

中途便路過了,這個紅彤彤的地標——紅磨坊。

足以讓人浮想聯翩,

某一刻,我想到了張愛玲筆下的佟振保,

有心效仿一番,

只可惜有賊心沒賊膽,

只得作罷,哈哈。

到達旅館,入住,放行李。

躺在床上稍事休息,

卻架不住疲憊侵襲,

悠忽之間,便入了夢。

雖訂了鬧鐘,可不怎麼管用。

醒來便近晚上六點了,

洗了把臉,出門。

因為時間緊迫,

便沒有立時進餐,

而是先去了——蓬皮杜中心(Centre Georges-Pompidou)。

一個被老師們和朋友們一致推薦的地方。

簡而言之,這是一個收藏現代藝術的博物館。

然後,驚喜的事情就發生了:

賣票的小哥問了一下我的年紀,便給了我一張免費的票。

在蓬皮杜的觀景臺上,能遙望到遠方的鐵塔。

雖然,中午的時候在蒙馬特的觀景臺上也曾遙望到鐵塔,

但晚上的鐵塔和白天,完全像是兩個樣子。

區別就像裸女和披著黑色絲綢的裸女一樣的區別,

相較之下,還是披著絲綢更加誘惑。

那男生和我搭話來著,問我對 巴黎 的感覺。

我如實說這是我第一天來 法國 ,感覺還是挺驚喜的。

他們聽到我這樣說,貌似也挺高興。

於是揮手自去。

講真,任何一個大博物館,逛起來都是以天計算時間的。

而我只有一個半小時,於是我選擇只逛一層。

雖然大家都說,成年人的世界全都要,小孩子才做選擇。

實話講,我看了一個多小時雖然只看一層。可是能看懂的還是寥寥。

於是不得不承認一個事實,

除了胸和屁股,我好像啥也看不懂了,

不禁吐槽,這些藝術家大概都是外星來的。

不想吃中餐又不想晚上吃西餐的我,

找了一家泰餐館就餐。

用腳步去丈量 巴黎 ,

用眼睛去狩獵色彩。

回去之後,稍事洗漱便又進入夢鄉。

最喜歡看一個個風格各異的小店,

麵包店,咖啡店,花店……

麵包讓人果腹,

咖啡使人清醒,

而花,花只是美,可,美就夠了。

我尤其喜歡花店。

一朵朵,一簇簇,靚麗,熱情,煞是喜人。

便看到這座聲名遠播的橋——藝術橋(Pont des Arts)。

藝術橋之所以被稱為情人橋,是因為原先的橋兩邊並不是玻璃覆蓋的欄桿。

而是網格的狀的,於是便成了掛鎖的天然縫隙。

戀人們蜂擁而至,將鎖鎖在橋的護欄上。然後將鑰匙扔到塞納河裡。

仿佛,這麼一來,兩人的感情便如同那鎖一般,再也沒人能打開。

可惜,我去的時候,橋的兩邊沒有一個鎖。我甚至一度懷疑去錯了地方。

後來在網上查了一下,這是因為戀人們的愛太沉重,甚至壓垮了一部分欄桿。

所以 巴黎 市政府最終決定,把那些鎖卸下來,並把兩邊的欄桿改成玻璃的。

從而一勞永逸地解決了愛鎖的問題。

想著鎖,想著愛情。

不知道那些被卸下來的鎖,會被送到哪裡?又有著怎樣的結局?

是被就近拋在河裡?被丟進垃圾場?還是被拆卸分揀,循環利用?

總之,這些鎖並沒有堅持幾年。

那些戀人們如何了呢?

他們還在一起嗎?還是金風玉露一場就天涯兩隔?

更甚者,是否對面不識?

如果他們已經分開,那是不是應了鎖的隱喻?

如果他們還在一起,那些鎖又有何用呢?

站起身來,

看橋下流水,

看水上行船,

看船中游人,

看人們仰望天穹,

看晴空卷雲,

看雲籠住遠方眾多橋梁……

畢竟東流去……

大到我甚至無法完全走一遍。

於是,照著標準的游客身份,打卡三大女神和一些我特別喜歡的畫和雕塑。