世界上,七千個地方。在這裡,學會善良與微笑

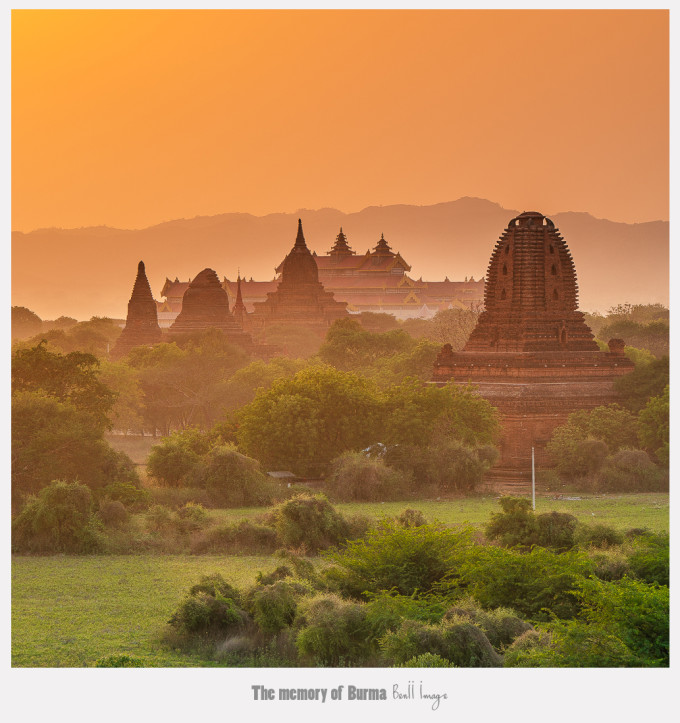

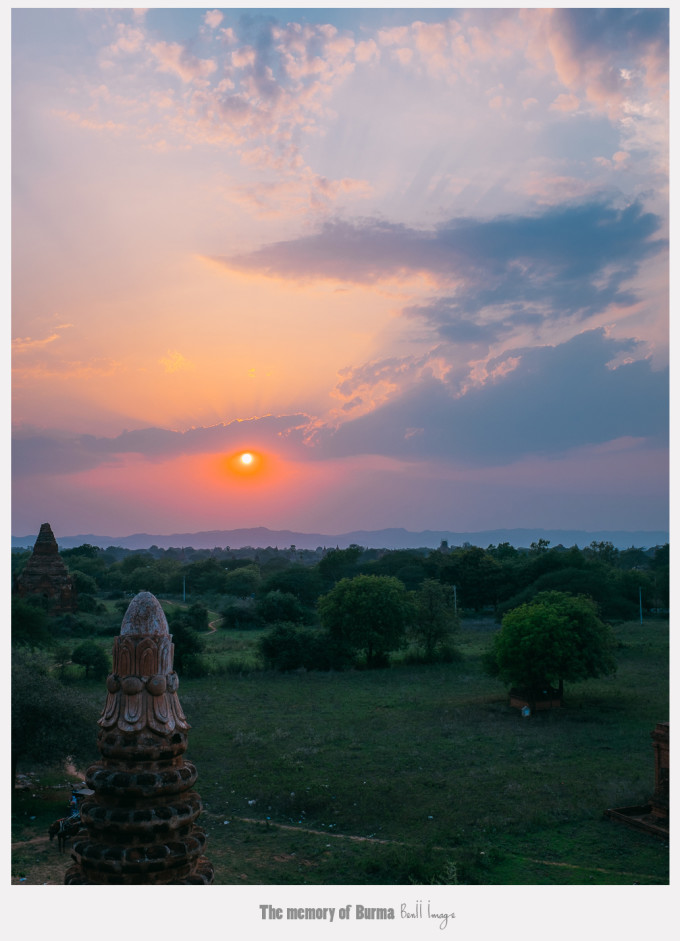

那些遺落在平原中的佛塔,像赭紅色的棋子一樣,灑落在 蒲甘 的畫捲中。我不斷的經過,然後眼前出現新的佛塔,無止無盡。經過那些趕牛的婦女們時,我向她們揮了揮手,她們也笑著向我問好。最後,我爬上了布勒迪塔邊上的一座佛塔,與那些早早等待的人一起欣賞了我的第二個 蒲甘 日落。

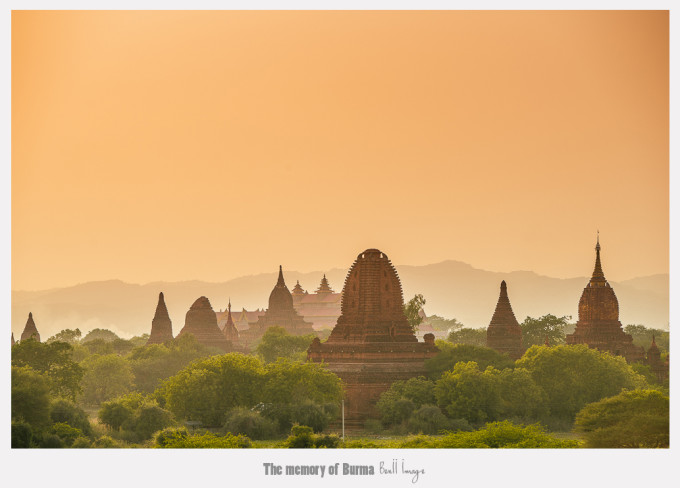

越來越喜歡日落後那段短短的依舊光亮的時光,那時候我還看得清 蒲甘 的一切,吹在身上的風是清涼的,周圍是安靜的,心中的顏色和天空一樣,是七彩的。

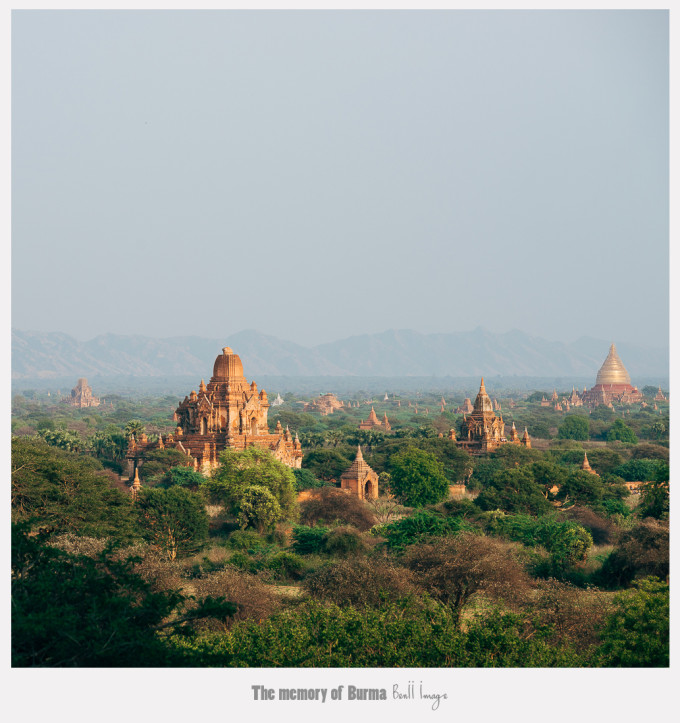

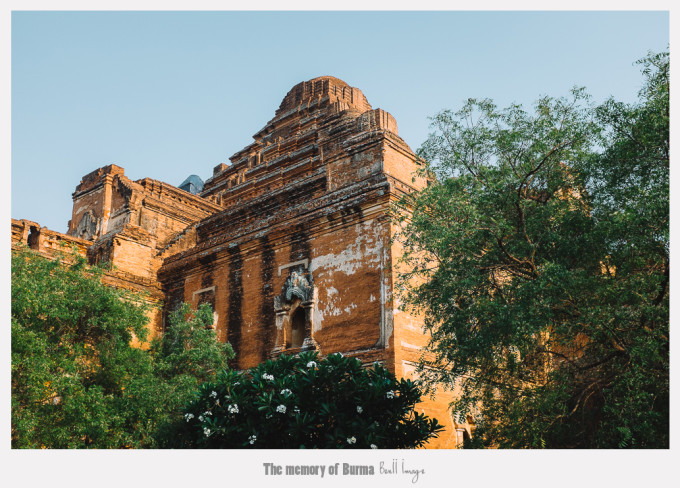

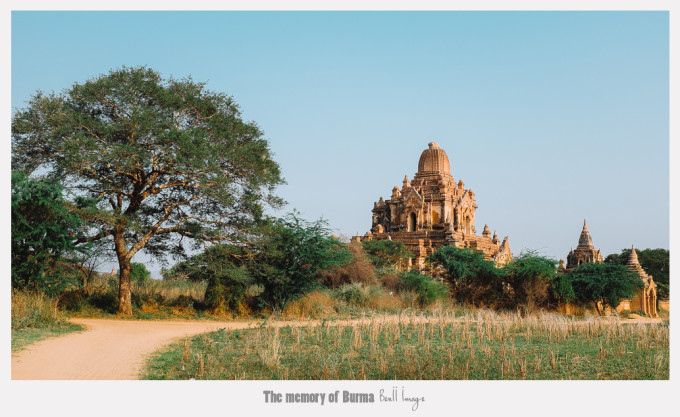

地圖上的 蒲甘 有著分明的界限,而我親歷的 蒲甘 似乎浩瀚的無邊無際,幾乎要湮沒在無盡的 塔林 之間。偶然遇見放暑假的小女孩,賣力的介紹著關於眼前這座寺廟的一切,推銷著自家的商品,最後拿著我給的50緬幣小費興奮地舉過頭頂向家人跑去。我無心用商業這樣的字眼去不滿些什麼,小女孩微薄的快樂多少讓我有些心酸。

順著幽深的迴廊繞圈,遇見一群年輕的僧侶,他們正興緻勃勃的對著一尊大佛拍照。在 緬甸 ,佛教徒中的每個男子到了一定的年齡都必須出家一次,只有這樣社會才承認其已成人。我走上去詢問是否可以給他們拍張照片,兩人聽完後面無表情,卻直挺挺的站好供我拍攝。直到我示意拍攝完成後,他們才露出了微笑,像兩個純真的孩子。

最後一天的日落,我留給了瑞山都塔。已經習慣了階梯的陡峭,攀登也不再變得費勁而小心翼翼。塔上聚集的人數越來越多,似曾相識的氣氛,就和每天的日出一樣。我的 蒲甘 之旅從這裡的日出開始,也在這裡的日落結束,像是充滿儀式感的安排,但僅僅是無意為之的結果。

我把 蒲甘 的這段旅行取名為“眾生”。然而我只是一個孤獨的旅人,眾生之一。平原上數不清的佛塔,就像路途中遇到的無數張面孔,我向他們走去,走過他們身邊,然後離開他們,就像我們從未相遇。這樣的悲傷也不僅僅存在於旅行中。記憶中最清晰的,反而是那片混沌。 當陽 光到達佛塔之前,天與地之間,山與眾神之間,分不清是霧還是塵埃的那片混沌。