五月坦桑的暖風,非洲原野的呼喚

而當車駛進塞倫蓋蒂,隨著角馬越來越多,最後看到整齊排成一列列的大規模角馬遷徙的場面時,我們甚至激動的說不出話來,這一幕二少在電視中不知看了多少次,我想這一次看到的遷徙場面同樣深深的震撼著他的小心靈吧。

靜靜的給他講著角馬為了生存而帶著寶貝走向遙遠的地方,又為了生存回到出生的地方,周而複始的遷徙,鋌而走險的旅程,就為了活著,二少這個年紀並不能明白為什麼活著就要這麼折騰,因為他們這一代,一切都是現成的,甚至一切都是被家人安排好的,他們已經很少能夠感觸到艱難的活著是一種什麼樣的滋味,一直以來,我和二少的旅行都是隨心的在路上,六年來50餘國的行走,朝著他想去的地方邁進,看到了路上多少的喜怒哀樂,體會了旅程多少的艱難困苦,只是希望他的童年有不一樣的回憶,至少我在該陪伴時沒有吝嗇時光,就像這角馬母子,再艱難媽媽都要帶上孩子,再危險孩子都要跟著媽媽,他們大概也知道這段親子時光美好又難忘吧。

塞倫蓋蒂大草原讓 坦桑尼亞 成為了名聲大噪的世界級景點,很多人卻還是只知道 肯尼亞 ,雖然 肯尼亞 七八月的過河場面震撼,但其實動物們的遷徙以一年為一個周期,而其中超過四分之三的時間,他們都在塞倫蓋蒂上獃著,所以 坦桑尼亞 的動物一年四季都有,五六月正處於花期的 坦桑尼亞 更是美不勝收,這也是為什麼我前面說這個時期的 坦桑尼亞 性價比最高。

我想我們是幸運的,就這樣收穫了世界上最震撼的自然奇觀之一—野生動物大遷徙,兩天內塞倫蓋蒂給了我們太多驚喜:多樣的自然、人文景觀和這片熱土上密集的野生動物,還有什麼在等我們去發現?

DAY 4.一場追逐動物的旅行從塞倫蓋蒂向東驅車3小時就可到達恩戈羅火山口,第一天從這裡穿過時,滿山的霧氣幾乎伸手不見五指,司機小心翼翼的駕駛著山路,而我幾乎不敢打瞌睡,險峻的山路加上濕重的霧氣,讓我開始擔心後面的游玩,卻不想之後迎來了一個又一個的晴天,當車再次駛進火山口時,成群的斑馬在黃色的花叢中奔跑,狒狒們則百無聊賴的端坐在山頭,你以為火山口就是這些了,這才僅僅是開始。

動物生活在火山口底部的平原上,包括 獅子 、大象、斑馬、犀牛、河馬、猴子、狒狒、疣豬、鬣狗、角馬等各種羚羊;200多種鳥類,包括鴕鳥、珍珠雞等,這裡除了沒有長頸鹿,簡直是 東非 野生動物王國的縮影。我們的車剛剛駛進火山口,就看見大象小象在吃草遛彎兒,他們絲毫沒有防備的意思,就這樣清閑的甩著大鼻子跳舞,“真好!我再也不想看動物園的動物了,太可憐了!”這是二少的感慨,可能是在路上的時間多了,野生動物看的多了,不知從什麼時候起,二少就認為這種觀看動物的方式才是正確的,他想長大後保護動物,願他的夢想能實現。

湖泊旁悠閑的坐著兩隻公 獅子 ,不遠處的山上則是母 獅子 和孩子們,他們繞車而行,這次近距離的接觸並沒有讓我害怕,而是深深體會到人類不傷害,世界很和諧!每一類動物似乎都有自己的領地,互不干預,斑馬在喝水、 獅子 在打鬧、水牛在睡覺、犀牛在發獃、羚羊上躥下跳,角馬摔跤比武,加上漫山遍野的花草,空氣中都瀰漫著舒適的味道。

晚餐後在休息室碼字,眼睛開始不舒服了,想著昨天黃土飛揚,可能是進了塵土,也沒有太在意,但是晚上睡覺前隱隱有些疼,這時一束光從我們的帳篷上划過,二少已經睡了,嚇得我趕緊給朋友發信息(是噠,所有營地都有信號,只是白天的草原上沒有信號),他跑過來問情況,那束光越來越近,等光走近我們才知道,原來是巡邏的工作人員,他負責營地的夜間安全,尤其要註意每一個去洗手間或者在帳篷外的游客,他剛纔就是看到我去洗手間,所以光一直跟著我回到帳篷,因為夜間會有水牛亂跑,所以他必須打起十二分精神執勤,他的出現既暖心又讓我忘記了眼睛的疼痛。

推薦:花期的火山口絕對是性價比最高的旅行地,備一件 非洲 草原風的短裙拍美照,你並不是每天都在車上顛,每天下午營地或酒店總有拍照的時候。 DAY 5.一段布須曼人的時光早上睡醒眼睛有些腫,沒有顧上看便起身開始了今天的行程,從草原駛出,我們來到一個只有35人的村落,這之前在中途接上了一個翻譯,他會說當地布須曼唇語,可以保證我們的正常溝通。

來 非洲 前我並不知道還有一個民族叫布須曼人,“布須曼人”這一稱呼,實際上源自於當年的 荷蘭 殖民者,意為灌木叢中的人。至於他們的祖先,誰也不知道。

布須曼人是生活於 南非 、 納米比亞 與 安哥拉 的一個原住民族,又稱桑人。

主要分佈在 納米比亞 、 博茨瓦納 、 安哥拉 、 津巴布韋 、 南非 和 坦桑尼亞 。一般認為屬尼格羅人種科伊桑類型,但布須曼人在各方面與 蒙古 人種更為接近,為南部 非洲 和 東非 最古老的土著居民。

在布須曼人部落中,男人負責外出狩獵,所以他們從小就練習射箭,個個都是射箭能手。 女人們則負責採集,因為她們的採集常常提供了布須曼人每年60%—80%的食物,所以她們在家庭中有一定的地位。

剛開始來到村子,翻譯教我們說唇語“早上好”,可是真的進到村內我的內心是害怕的,早忘了那上下嘴唇的節奏。但他們原始的穿著和只用嘴唇發音的樣子很特別,還是 成功 的吸引了我們,並使得二少在回國很久後還在延用這種方式瞎哼哼。。。聽不懂的語言,加上眼睛的脹痛更是一頭霧水,但他們很友好,通過翻譯解釋後,我們的行程基本是:狩獵、午餐、跳舞。於是我們一起圍火而坐,這時他們拿來狒狒的毛做成的發圈,然後教我們射箭、狩獵、鑽木取火、烘烤食物,並邀請我們一起享用剛剛狩獵得來的小鹿,我親眼看著他們射殺、剝皮、燒烤、食用,那感覺簡直太殘忍,可這就是他們的生活方式。

聯繫兩個朋友無果後,只得找行程司機的老闆幫忙,沒想到他滿口答應並全程陪伴,如果這病生在國內,我想休息一周也就過了,可是它就這麼囂張的生在了 非洲 的大草原上,如果問我那時的心情,作為戲精的雙魚座只能說從生死到失明,全都聯想了個夠。

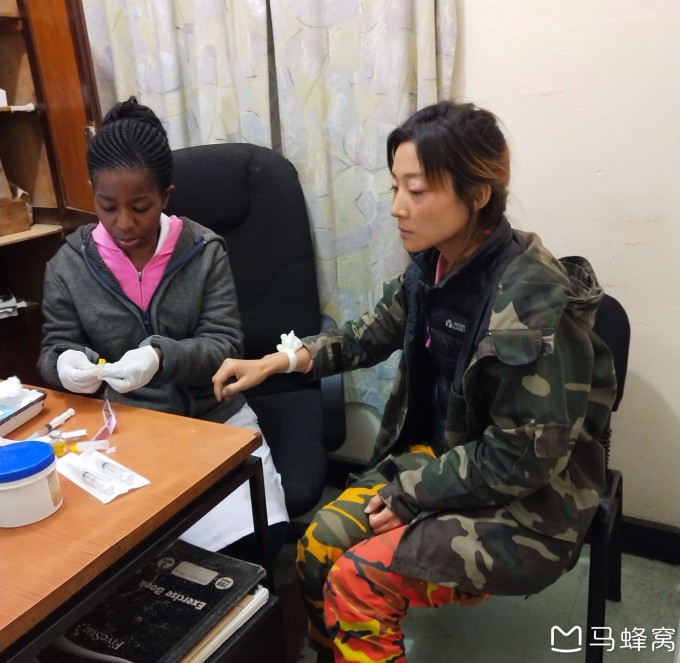

走進 阿魯沙 國際醫院,發現他們的醫院人少之又少,想想上次在國外就醫還是 泰國 ,我也是不禁感慨我這多事的身體。。。

在煎熬了兩天一隻眼睛的生活後,終於有了好轉,於是找了當地人最喜歡的餐廳去吃飯,很特別的餐前洗手方式+還算可口的飯菜,也算是從草原回來後的修整了,主要眼睛慢慢恢復,心情也就好了起來。

後來的三天我靜靜的躺在 阿魯沙 的酒店里,二少每天幫我按摩頭、自己寫作業學習、和朋友外出幫我買水買飯,病痛對我的折磨讓我看到了他的成長,我們的旅程還在繼續。

閉上眼睛回想這幾天草原上的情景,五月坦桑的暖風,原野上動物們的召喚,還有那些生機勃勃的花草!