“流放”西伯利亞 ——克拉斯諾亞爾斯克

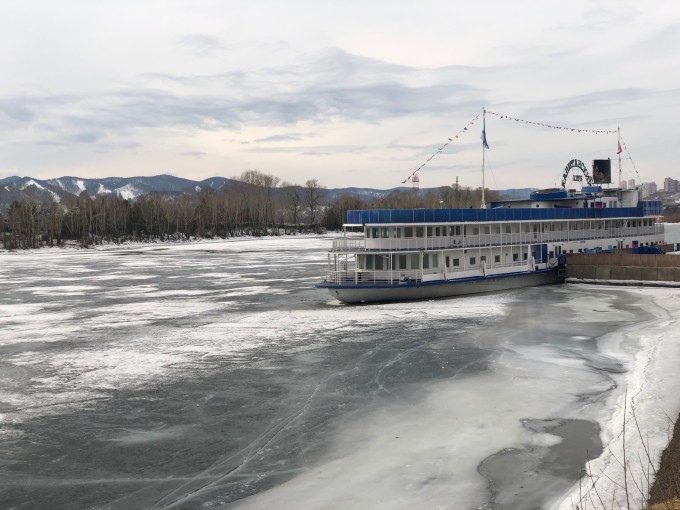

葉尼塞河是世界上的大河之一,是西伯利亞河流中水量最豐盈的河流,也是流入北冰洋的最大河流。它是西“西伯利亞平原”與中“西伯利亞高原”的分界,平原在其西,高原在其東。葉尼塞河起源於 蒙古 國,然後分成兩條支流:大葉尼塞河和小葉尼塞河,它們在 克孜勒 市匯合,從南向 北流 ,一路流向北冰洋的喀拉海,最後註入喀拉海的葉尼塞灣,其流域範圍包含了西伯利亞中部大部分地區。

葉尼塞河幹流全長3481千米;若以大葉尼塞河為源,河長4086千米;若以小葉尼塞河為源,則河長4044千米;若以安加拉河為源流,上溯至註入 貝加爾湖 的色楞格源河伊德爾河為源,則全長5539千米,是世界第五長河。葉尼塞河的水流非常強,雖不如伏爾加河那麼寬,但水流很大。上游湍急,多急流、洪水,周圍人口稀少;中下游因地形平坦,凍土廣布,多沼澤濕地。

葉尼塞河一部分已經冰封,河面寬闊,風景優美,成群的鴨子在河邊嬉戲。對我們來說,最為神奇的是, 中國 的河流都是一江春水向東流,而這條河是一江春水向 北流 。因為北部高緯度地區更加寒冷,因此會形成凌汛。當春天來臨,上游開始解凍,河水流到下游就會形成倒灌,形成了大片沼澤,也構成了西西伯利亞肥沃的土地。西伯利亞的名字的含義就是:寧靜之地。因為這裡一片泥沼,沒有人煙。

早在石器時代以前,西伯利亞已經有人居住。當時西伯利亞的氣候比現在溫和得多,而且當時的水位比較低。現時的白令海峽,當年有一條陸橋連接西伯利亞和 阿拉斯加 ,現時美洲原住民的大多數人口都是通過這條陸橋從西伯利亞來到美洲的。西伯利亞亦是古代不少強悍民族的搖籃,匈奴、鮮卑、突厥、契丹、 蒙古 ,華夏族(後來遷入中原建立華夏文明)及女真等各種民族都是從西伯利亞崛起的。

從16世紀起,沙俄開始攫取西伯利亞的毛皮,當其得不得滿足之時便開始征服,先是雇佣軍,尤其以能徵善戰的哥薩克人為主,後來政府軍也開始出動,一直打到與清政府接壤的地方。19世紀的沙俄野心越來越大,而清政府卻越來越弱,在經過數年的拉鋸戰之後,清政府喪失了大片的土地。

我們在河邊駐足觀賞風景的時候,有兩個漂亮年輕的女孩在一旁指指點點說著什麼。我問是不是想合影?她們英語不溜,表示默認。我的同伴給我們三個合影之後,她們即轉身離開。我正納悶,她們自己沒有照,如何留作紀念呢?正說著,她倆又回來了。拿出手機與我自拍,這才笑著離開。

一座多孔橋橫跨葉尼塞河的東西岸。這座普通的橋非常有名是因為它出現在10盧布上,我戲稱為10盧布橋。

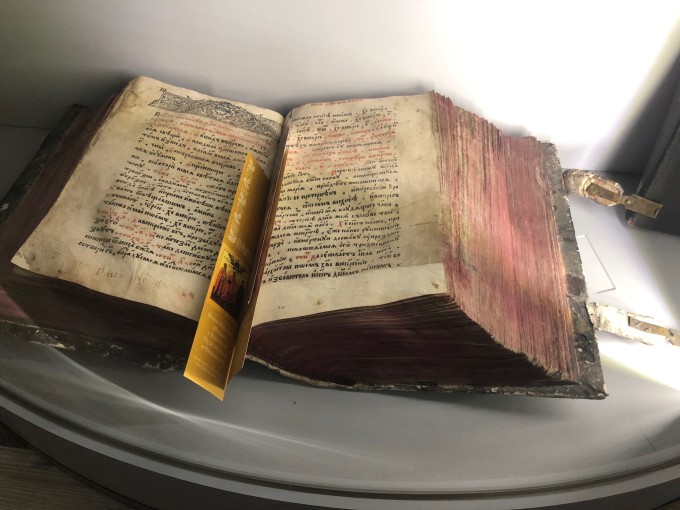

這個所謂的館,非常小巧精緻。游客可以帶上耳麥,裡面有中文解說。因為時間有限,未能完整聽完,但是也大致有一個瞭解。

第一廳是19世紀的流放犯人們,介紹了車爾尼雪夫斯基、陀思妥耶夫斯基、契訶夫(嚴格的說他不是流放犯)等大文豪——他們雖然不是本地人,但都曾路過 克拉斯諾亞爾斯克 。第二廳為民間文學廳,複原民間故事場景若干。還有一個複製的展示19世紀學校教育的教室。