【美圖/囈語】 2019春 - 突尼斯(10日自由行)

上午一番周折之後搭Louage至Kebili轉車來到Douz。

左邊的女孩好奇地問這問那。

車子經過傑里德大鹽湖時只看見了少數的幾個粉紅色水塘,其餘部分盡皆乾涸。

下午到達,工作了一會後搭順風車回到市中心吃飯購物,5:30出發步行去沙漠。

天氣不好,沙漠的入口一公里內滿是垃圾和碎石,心中難過,因為人類連這個世界上最骯髒最恐怖也曾經是最無人問津的地方都要來進一步污染和踐踏。

漸漸看到一些人煙,或是當地人無所事事,或是旅行團開著摩托車飛沙走石。

7:00看不到日落,不過要會賓館繼續工作。 Day-4 沙漠風暴5月3日

上午睡了個回籠覺,中午獲悉自得到了新的作品委約,興奮不已。又要處理一堆事情。

15:30去往沙漠,坐上四驅摩托。我被天氣預報欺騙,今天直到夜幕降臨,太陽都沒有一丁點露臉的跡象,而狂風、大雨、飛沙走石…則瀰漫了天地間的一切。

/1/死亡和貧瘠,恐怖。早先的人類和生物就是在這樣的環境中滋生出來。極度潮濕或極度乾涸在我們看來缺乏生命的跡象,在歷史長河中卻是有聲有色的。

/2/麻木的感覺。一開始的害怕消弭之後,神經的痛感回潮,我們不再記得痛苦的滋味,記得又怎樣,痛苦激發出人類的自我保護潛能有時雪中送炭,而有時卻少得可憐,就像機長在絕望地喊出“Mayday”時落下的氧氣面罩。

/3/沙子拍擊我的皮膚,隱隱生疼,就像那日在卡茲貝格山上被雪粒打到的感覺一模一樣。最後,整個沙漠展現出粉紅色。

/4/在上路前期待陽光,與在上路後期待陽光,完全是兩種意義。沉陷入期待和希望中的人其實最是不得要領,手抓這根救命稻草卻只知作繭自縛。到後來,我甚至開始祈禱陽光不要灑下來,可以讓我習慣於一種單一的對待荒涼的心情。太多的感觸我是經受不起的。

/5/當一個人不斷重覆一個動作,他會變得凶狠,無畏,這平添了一種特殊的魅力。男人和女人都需要這種魅力。有時候我們急需一個麻木的不懼死亡的人陪伴在身邊。

17:30提前結束摩托之旅回到賓館打理各種事務。在賓館餐廳吃了烤魚和駱駝肉。

ps.原來沙漠里的自來水,就是沙漠的味道,咸,膩,像出了麻疹的鹽水棒冰。

慢吞吞起床吃早飯出發坐Louage。

車上一個在當地教書的中年女教師和我一路攀談到 加貝斯 ,並留下電話邀請我去她在 突尼斯城 的家中做客。

再次問路是在一家絲織品商店,帶著頭巾的年輕女子跑到馬路沿上為我指路,那溫柔的眼神和抑制不住的笑容,是我在旅途上再一次遇到的親切:她挑起的雙眉包裹著無盡的好奇,閃著訝異光芒的眼睛鎖住我的目光,因為想要集中精力而加快的呼吸讓她的笑靨愈加惹人喜愛。

我道謝後,很快就找到了去Matmata Ancience的車。到達後來到Sidi Idriss看星球大戰的彩色小石屋併在山頂等待日落。住的地方是石窟窿房,晚上主人為我準備了免費而豐盛的晚餐。

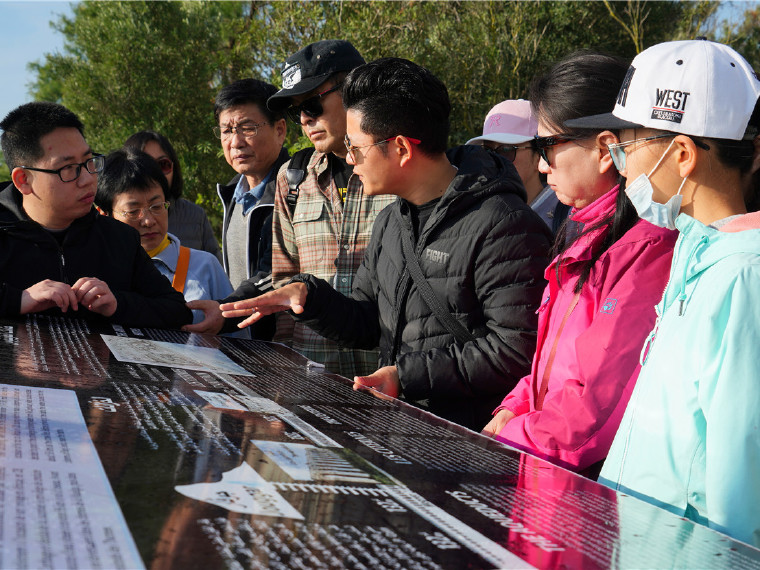

一整天的柏柏爾人洞穴之旅:Toujane, Ksar Hallouf, Ksar Hadada, Ksar Ouled Soltane。

太陽照在Toujane的土房上時,回憶起四年前去的羌寨和藏寨,處處可聞羊騷味。

不過這兒的一大半房屋都已經廢棄。後來游覽的三個Ksar也大多被廢棄,只剩下遺世獨立的柏柏爾人尊嚴和千年期許。