往西線的路程較為遙遠,往來一天也稍顯倉促,夜裡既沒有網絡也沒有電視娛樂,鎮子里街道四處也少有照明,清真寺外尚有黑袍信徒聚眾焚燒達格木誦經哀祭,從旁路過,想起斑斑血跡仍覺膽戰心驚,只是回旅館早早休息早早雇車出發。

車子一齣 列城 就明顯感覺到這是多國邊境的紛爭地帶,沿著西線的公路綿延數十公里都是軍營哨卡,不時要下來查驗護照,人煙也愈加稀少,發卡彎道居多,偶爾有小段筆直的下坡路,迎面就是一座大山,車輛好像要徑直開進山裡去,這通常意味著在下坡之後有更多更急的發卡彎道。車一直沿著 印度 河谷蜿蜒往前,行到贊斯卡河與 印度 河匯流處,從高處往下眺望,上午的光影投在深邃的山谷,兩條顏色深淺不一的河流匯聚後波瀾不驚地流向遠方。

阿基寺坐落在 印度 河畔的小村裡,僅從外觀看起來,毫不起眼,既無高大的堡體,也沒有恢弘的色彩,但在那座岌岌可危的木樓里藏著克什米爾畫風的佛教壁畫和泥塑的典藏遺珍,眼形如魚、眼尾細長、眼珠圓小的《度母》像和擁擠佇立在三層大殿里的三尊泥塑佛像身上遍佈的精妙絕倫圖案成為克什米爾畫風的巔峰之作。

這樣一座浩瀚的文化寶藏遺落在克什米爾,寂寂無聞,只有年老的喇嘛守護木門,在訪客進入的時候打開,之後封閉無光。

不同於阿基寺的清冷,拉瑪玉如是前往 斯利那加 的必經之地,東西往來的商旅信眾匯聚於此,偶爾能在寺廟中看到游客的身影,也有衣著體面的 印度 人到訪。錯過了九月中旬盛大的拉達克節,拉瑪玉如就大為遜色。

因為正午的睏乏和輕微的高反,我躲在寺廟旁邊的小餐店再不肯挪動,Lee則在等待蛋炒飯的空隙向寺廟後方的山頂高處攀爬,企圖找到合適的角度拍下拉瑪玉如的全貌。

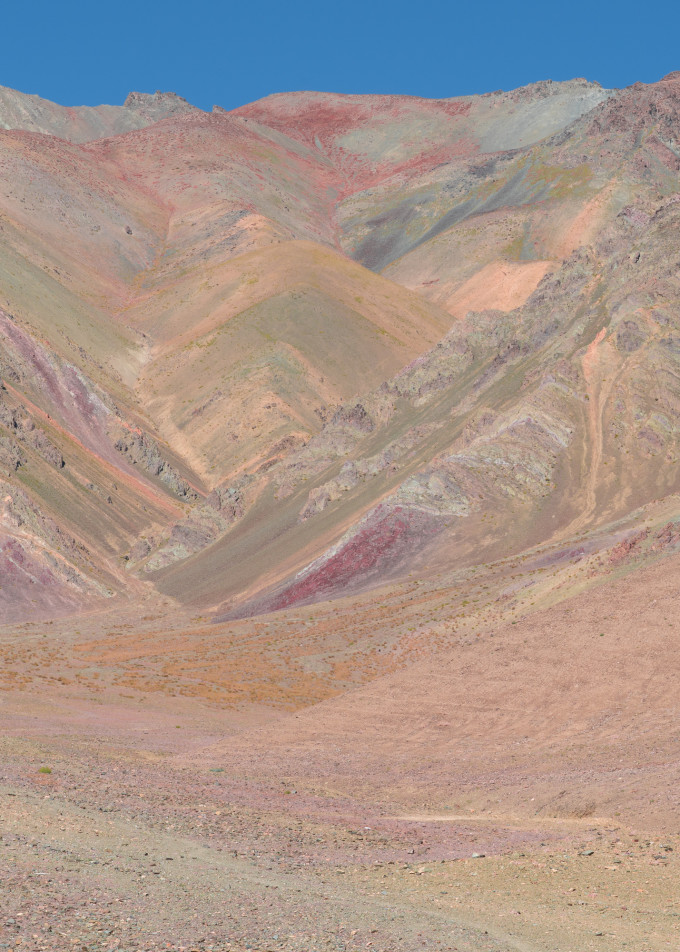

待我久等催喊下來,他意外拍到了寺廟山後軍事禁入地帶色彩斑斕的礦石山體,山谷呈現散落的紫色和零星成片的橘紅,遠遠看去,像是開滿蠻荒之境的伏地小花,妙不可言。

驅車走出崇山峻嶺返回 列城 的路上,已是夜幕四合,中秋節夜晚的月亮掛在高原的上空格外皎潔碩大,路似乎沒有盡頭,總也不能離它近些,更近些。

2013年我一個人飛往 北疆 的時候,也是中秋節的夜晚,飛機上,月亮從艙窗外穿雲而過,那時候是孤單歡喜,如今,我有Lee。 2、日落越過群山——走出馬爾卡

一早徒步公司按約定的時間派車到旅館來接我們,在克什米爾敏感地帶, 印度 內陸通信被屏蔽,必須要經過嚴苛的審查手續辦理地域通信卡,以至於我們整個行程都無法對外聯絡,好在 列城 的商人還算可靠,無一失約。車到集市,上來一位背包的年輕小伙,遞給我們一人一個鋁飯盒錫紙包著的路餐。

因為極度乾燥,我鼻腔乾裂呼吸困難,連日來夜裡難以入眠,在車上搖搖晃晃補瞌睡一直到車通過Zingchen後走到盡頭,lee將我搖醒,從這裡開始,我們只能步行入山。

直到司機跟我們揮手告別,我才意識到我們此行的真正嚮導是那位後上車的瘦小男生stanzen,21歲的拉達克大學生,他的家在孤獨隱秘的Phuktal寺廟所在的贊斯卡,假期靠做兼職嚮導補貼學費,我們可能是他今年服務的最後一撥客人,很快,整個拉達克就將迎來漫長酷寒的冬季,大部分的人將離開 列城 到低海拔生活,只有狂熱的逐冰者來領略贊斯卡冰河徒步的震撼。

走了不多久,隨著海拔的升高,我漸覺沉重難行,示意需要休息,stanzen看著我朝lee無奈地笑,lee只好解釋,這是我第一次高海拔徒步,還需要適應。稍作調整後,lee將我的背包也掛在前身,陪著我在後面走走歇歇,山谷中僅有騾馬小道,峽谷越走越陡峭狹窄,漸漸有冰川 融水 匯聚而成的溪流,眼見谷口一座大雪山封住去路,每每拐過巨石,爬上斜坡,總見它矗立在前方,我以為這是今日要翻越的埡口,面上默不作聲,心裡卻打退堂鼓。

走了幾個小時,仍覺那雪山頂高遙未知,待拐過一段崖邊小徑,攀爬過亂岩石堆,看到瑪尼堆和岩羊頭骨,才發現大雪山下是一處較為開闊的谷地,積雪消融的冰河汩汩奔向山外,河灘里一叢叢的金黃柳樹和紅色灌木叢,在陽光下紅黃閃耀,在枯燥單調的山谷里突然出現這樣一片彩林,四周也無雜兀的喬木,就覺得美妙異常,stanzen笑說我們今天的宿營地也就在左邊山谷的村子里了,我立時如釋重負。

這裡是朗巴村,馬爾卡徒步第一程的轉折點。

往西南方向翻過眼前的大雪山進入馬爾卡山谷腹地,數座5000米高山之外,通往更加遙遠神秘的贊斯卡谷地,往東南翻越海拔4800米的stok la,則可穿越崇山峻嶺、荒漠叢林,重回 列城 。

眼下,已是十月初,進入拉達克徒步季的尾聲,高山上積雪已消,初雪未下,村口谷地的帳篷營地送完八九月份的歐美徒步者,早已銷聲匿跡。等到隆冬來臨,只有雪豹會出沒在山間,和極少數來此蹲候拍攝雪崩的攝影發燒友。

村子極小,約摸十來戶人家,周圍砂石高山,貧瘠無法耕作,僅在這二三平方公里的谷地靠著冰雪 融水 有少許絨毛多刺的墊狀灌木叢和高寒草地,大約也不足以牧養大量牲畜,不知村民以何維生。