基督城·新西蘭游記(20)

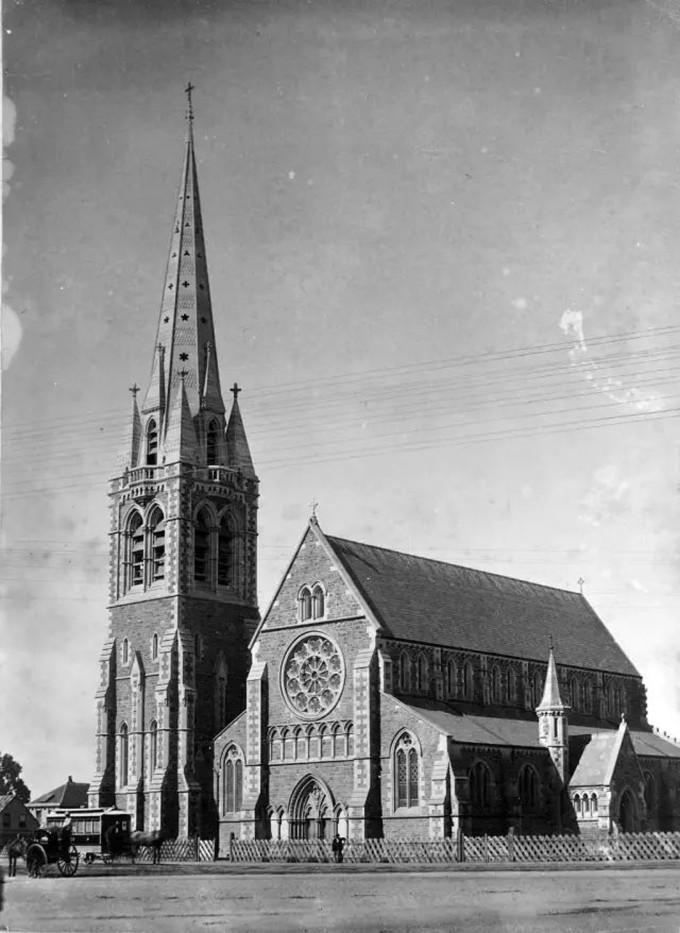

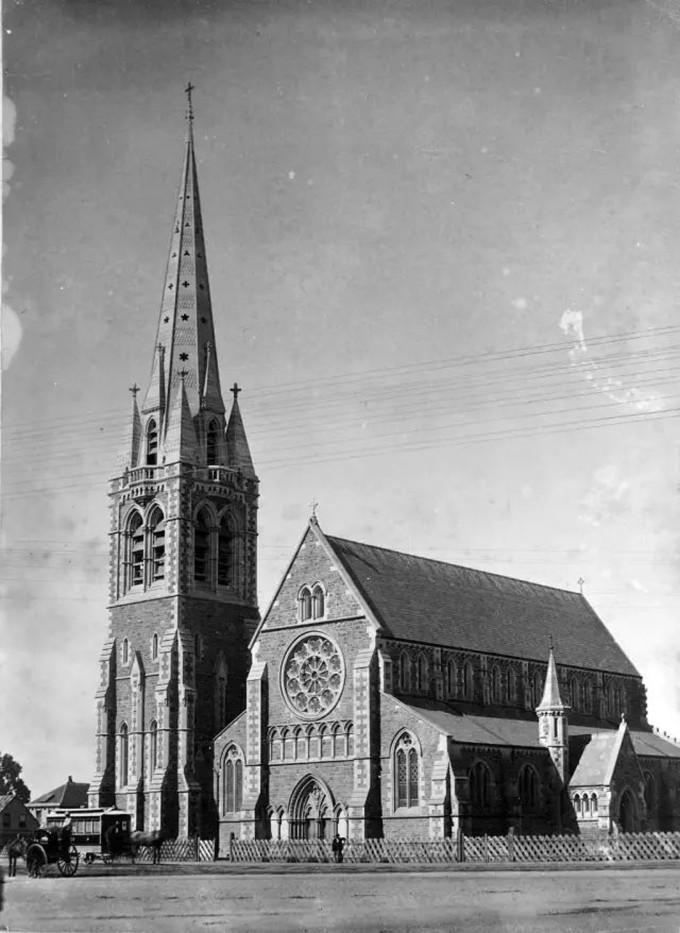

基督城 (Christchurch)位於 新西蘭 南島東岸,是僅次於 奧克蘭 和 惠靈頓 的第三 大城 市。Christchurch稱作克 萊斯特 徹奇,華人稱為 基督城 (基督Christ)。  ↑基督城 ▲ 基督城 的地標式建築——大教堂(The Cathedral)。

↑基督城 ▲ 基督城 的地標式建築——大教堂(The Cathedral)。  ↑基督城 ▲ 基督城 大教堂原貌。

↑基督城 ▲ 基督城 大教堂原貌。

據說 基督城 大教堂的歌特式建築風格充滿優雅情韻,63米的高聳尖塔是 基督城 最重要的地標與精神象徵。尖塔中也像 英國 聖保羅 大教堂一樣裝設了12座鐘,可以演奏出不同的旋律。大教堂從1864年開 始興 建,中途因財務問題而拖延,歷經40年最終於1904年完工。 基督城 大教堂的屋頂花式拼圖與 維也納 的聖斯特凡大教堂很相似。

↑聖斯蒂芬大教堂 ▲ 維也納 聖斯特凡大教堂。

↑聖斯蒂芬大教堂 ▲ 維也納 聖斯特凡大教堂。

據說 基督城 是個擁有濃厚 英國 氣息的城市。但是,2010年9月4日 基督城 以西30公里處發生7.2級地震;2011年2月22日 基督城 東南10公里的利特爾頓又發生6.3級地震。在這連續兩次嚴重的自然災害中, 基督城 遭受了重大的人員傷亡和財產損失,大教堂也在地震中不幸損毀。對於大教堂的存廢問題,政府在幾輪商議後決定拆除大教堂。然而,拆除的決議招致了很多人的反對,甚至鬧上了法庭。因此,此決議暫時被擱置了。

基督城 的地震遭遇令人想起 葡萄牙 首都 裡斯本 。1755年11月1日,這一天是基督教的諸聖日(俗稱萬聖節)。一場規模達里氏9級的大地震襲擊了這座 歐洲 第四 大城 市。在這場迄今為止 歐洲 最大的地震中約10萬人喪生,大地震隨之而引發的火災幾乎將 裡斯本 付之一炬。國王約瑟一世看著被摧毀的 裡斯本 絕望了。他問首相龐巴爾:“現在我該怎麼回應上帝公允的製裁?”但龐巴爾回答:“埋葬死者,確保生者。”龐巴爾以強硬的態度對“天譴”之說進行了反擊。在國王約瑟一世的支持下,龐巴爾全力撐起了 裡斯本 的重建工作。如果沒有龐巴爾的強硬手段,我不知道是否會有今天的 裡斯本 和 葡萄牙 ?

↑裡斯本 ▲ 立在 裡斯本 市中心的龐巴爾侯爵塑像。

↑裡斯本 ▲ 立在 裡斯本 市中心的龐巴爾侯爵塑像。

許多旅游網上說 基督城 大教堂是天主教堂,此種說法不知是何依據?不是所有的大教堂都是天主教堂的, 德國 柏林 大教堂很輝煌; 德累斯頓 大教堂也很宏偉,但它們都是新教教堂。

↑柏林大教堂 ▲ 柏林 大教堂。

↑柏林大教堂 ▲ 柏林 大教堂。  ↑德累斯頓 ▲ 德累斯頓 聖母大教堂和宗教改革家馬丁·路德的塑像。

↑德累斯頓 ▲ 德累斯頓 聖母大教堂和宗教改革家馬丁·路德的塑像。

新西蘭 人大多數信奉 英國 國教(新教),沒有證據說這座教堂是天主教堂(The Catholic church)。基於對網絡上許多信口開河的言論的不信任,經本人查找資料得知, 基督城 大教堂名稱為“克賴斯特徹奇座堂”,又譯為 基督城 座堂,為 新西蘭 克賴斯特徹奇( 基督城 )的聖公會主教座堂。該教堂為奧特亞羅瓦、 新西蘭 及波利尼西亞聖公會的克賴斯特徹奇主教的主教座堂(聖公宗Anglicanism,音譯安立甘宗,是從 英格蘭 的國教—— 英格蘭 教會衍生的教會),因此把 基督城 大教堂稱為天主教堂是錯誤的。

該座堂在1881年、1888年、1901年、2010年、2011年的地震中多次受損。如今面對幾乎成為廢墟的大教堂,我心中似乎產生一種感慨,老天對 基督城 不公平哩!毀誰也不該毀 基督城 哩!人家畢竟對“基督”如此的恭敬。

↑基督城 ▲ 基督城 大教堂如今已是殘垣斷壁。

↑基督城 ▲ 基督城 大教堂如今已是殘垣斷壁。  ↑基督城 ▲ 基督城 大教堂2010年的地震情景(資料圖)。

↑基督城 ▲ 基督城 大教堂2010年的地震情景(資料圖)。  ↑基督城 2011年 日本 建築家阪茂在 基督城 為當地人設計建造了一座“紙教堂”,暫時代替被摧毀的大教堂。該教堂的內部使用86個硬紙管組成“A”形以保證其支撐力,每根硬紙管重達500千克,以特殊加工的紙板做牆面和屋頂,總投資530萬紐幣,能容納700人,還可以舉辦音樂會和大型活動,該教堂的設計使用年限為50年。從此,這座外形美觀的“紙教堂”也成了游客們必去參觀的“景點”。顧名思義,“紙教堂”的設計理念是為了抗震的,但是每根重達500千克的硬紙管並不輕,它真的能抗震嗎?我有點懷疑。

↑基督城 2011年 日本 建築家阪茂在 基督城 為當地人設計建造了一座“紙教堂”,暫時代替被摧毀的大教堂。該教堂的內部使用86個硬紙管組成“A”形以保證其支撐力,每根硬紙管重達500千克,以特殊加工的紙板做牆面和屋頂,總投資530萬紐幣,能容納700人,還可以舉辦音樂會和大型活動,該教堂的設計使用年限為50年。從此,這座外形美觀的“紙教堂”也成了游客們必去參觀的“景點”。顧名思義,“紙教堂”的設計理念是為了抗震的,但是每根重達500千克的硬紙管並不輕,它真的能抗震嗎?我有點懷疑。  ↑基督城 ▲ 基督城 “紙教堂”。

↑基督城 ▲ 基督城 “紙教堂”。  ↑基督城

↑基督城  ↑基督城

↑基督城  ↑基督城 ▲ 毀於地震的樓房。

↑基督城 ▲ 毀於地震的樓房。  ↑基督城

↑基督城  ↑基督城 ▲ 大教堂廣場。

↑基督城 ▲ 大教堂廣場。  ↑基督城 ▲ 充滿著 英國 風情的老電車沿著2.5公里長的軌道穿梭在 基督城 市中心。

↑基督城 ▲ 充滿著 英國 風情的老電車沿著2.5公里長的軌道穿梭在 基督城 市中心。  ↑基督城

↑基督城  ↑基督城 ▲ 大教堂廣場上的 坎特伯雷 地區創始人戈德利的塑像。

↑基督城 ▲ 大教堂廣場上的 坎特伯雷 地區創始人戈德利的塑像。

戈德利(John Robert Godley Founder of Canterbury 1814~1861年)是一位 愛爾蘭 政治家。他是 新西蘭 坎特伯雷 地區創始人(含 基督城 、蒂馬魯)。

↑基督城 ▲ 基督城 市中心至今仍可見因地震留下的大片待重新開發的土地和建築。不過,這種建設速度不敢恭維。

↑基督城 ▲ 基督城 市中心至今仍可見因地震留下的大片待重新開發的土地和建築。不過,這種建設速度不敢恭維。  ↑基督城

↑基督城  ↑基督城 ▲ 基督城 東海 岸附近的小鎮New Brighton。

↑基督城 ▲ 基督城 東海 岸附近的小鎮New Brighton。  ↑基督城

↑基督城  ↑基督城

↑基督城  ↑基督城

↑基督城  ↑基督城 我們到達 基督城 時是4月24日, 東海 岸的小鎮New Brighton正在組織紀念“奧新軍團日”活動。

↑基督城 我們到達 基督城 時是4月24日, 東海 岸的小鎮New Brighton正在組織紀念“奧新軍團日”活動。

“奧新軍團日”(ANZAC Day,又稱“澳紐軍團日”, 由 澳大利亞 與 新西蘭 共同設立,每年的4月25日),是紀念1915年4月25日在“加里波利之戰”中犧牲的 澳大利亞 和 新西蘭 軍團(簡稱澳新軍團)將士的日子。

加里波利之戰(Battle of Gallipoli),又稱達達尼爾戰役(Dardanelles Campaign), 土耳其 稱為 恰納卡萊 之戰。加里波利之戰是第一次世界大戰協約國(英、法、俄)與同盟國(德、奧匈帝國、奧斯曼帝國、 保加利亞 )之間的戰爭。在此次登陸戰中,有澳新參與的協約國(英法俄)先後有50萬士兵遠渡重洋來到加里波利半島,意圖強行闖入達達尼爾海峽,打通博斯普魯斯海峽,然後占領奧斯曼帝國首都 伊斯坦布爾 。這場近十一個月的戰役是第一次世界大戰中最著名的戰役之一,也是當時最大的一次海上登陸作戰,最後協約國以失敗告終。奧斯曼帝國的穆斯塔法·凱末爾也因此一戰成名,後來他成為 土耳其 共和 國的締造者, 土耳其 共和 國第一任總統。後來 土耳其 政府建立了“加里波利半島國立歷史公園”紀念加里波利之戰而死的50萬士兵。今天,加里波利半島“澳新軍團灣”成了 土耳其 的旅游景點。

在加里波利之戰中, 新西蘭 官兵2,701人戰死,4,852人負傷。在 新西蘭 和 澳大利亞 人看來,加里波利之戰雖敗猶榮,因此4月25日澳新軍團登陸的日子被定為“澳新軍團日”。“澳新軍團日”是 澳大利亞 和 新西蘭 兩國最重要的節日之一,這一天均被兩國定為公眾假日,以此緬懷先烈為國捐軀的獻身精神。

不過,最具 新西蘭 特色的毛利戰舞(HAKA)也許能讓今天的人們看見一種超燃的民族特征。 ↑基督城 ▲ 在 基督城 東海 岸的小鎮New Brighton紀念“奧新軍團日”活動現場。

↑基督城 ▲ 在 基督城 東海 岸的小鎮New Brighton紀念“奧新軍團日”活動現場。  ↑基督城 ▲ 在“紙教堂”剛剛參加完“奧新軍團日”活動的軍人。

↑基督城 ▲ 在“紙教堂”剛剛參加完“奧新軍團日”活動的軍人。  ↑基督城

↑基督城  ↑基督城 ▲ 基督城 機場的草地上用紅色罌粟花裝飾“奧新軍團日”。

↑基督城 ▲ 基督城 機場的草地上用紅色罌粟花裝飾“奧新軍團日”。

因為 基督城 屬於 大城 市,它對本人的吸引力不大。於是小郭帶我們到了俗稱 法國 小鎮的 阿卡 羅瓦。

據說 基督城 大教堂的歌特式建築風格充滿優雅情韻,63米的高聳尖塔是 基督城 最重要的地標與精神象徵。尖塔中也像 英國 聖保羅 大教堂一樣裝設了12座鐘,可以演奏出不同的旋律。大教堂從1864年開 始興 建,中途因財務問題而拖延,歷經40年最終於1904年完工。 基督城 大教堂的屋頂花式拼圖與 維也納 的聖斯特凡大教堂很相似。

據說 基督城 是個擁有濃厚 英國 氣息的城市。但是,2010年9月4日 基督城 以西30公里處發生7.2級地震;2011年2月22日 基督城 東南10公里的利特爾頓又發生6.3級地震。在這連續兩次嚴重的自然災害中, 基督城 遭受了重大的人員傷亡和財產損失,大教堂也在地震中不幸損毀。對於大教堂的存廢問題,政府在幾輪商議後決定拆除大教堂。然而,拆除的決議招致了很多人的反對,甚至鬧上了法庭。因此,此決議暫時被擱置了。

基督城 的地震遭遇令人想起 葡萄牙 首都 裡斯本 。1755年11月1日,這一天是基督教的諸聖日(俗稱萬聖節)。一場規模達里氏9級的大地震襲擊了這座 歐洲 第四 大城 市。在這場迄今為止 歐洲 最大的地震中約10萬人喪生,大地震隨之而引發的火災幾乎將 裡斯本 付之一炬。國王約瑟一世看著被摧毀的 裡斯本 絕望了。他問首相龐巴爾:“現在我該怎麼回應上帝公允的製裁?”但龐巴爾回答:“埋葬死者,確保生者。”龐巴爾以強硬的態度對“天譴”之說進行了反擊。在國王約瑟一世的支持下,龐巴爾全力撐起了 裡斯本 的重建工作。如果沒有龐巴爾的強硬手段,我不知道是否會有今天的 裡斯本 和 葡萄牙 ?

許多旅游網上說 基督城 大教堂是天主教堂,此種說法不知是何依據?不是所有的大教堂都是天主教堂的, 德國 柏林 大教堂很輝煌; 德累斯頓 大教堂也很宏偉,但它們都是新教教堂。

新西蘭 人大多數信奉 英國 國教(新教),沒有證據說這座教堂是天主教堂(The Catholic church)。基於對網絡上許多信口開河的言論的不信任,經本人查找資料得知, 基督城 大教堂名稱為“克賴斯特徹奇座堂”,又譯為 基督城 座堂,為 新西蘭 克賴斯特徹奇( 基督城 )的聖公會主教座堂。該教堂為奧特亞羅瓦、 新西蘭 及波利尼西亞聖公會的克賴斯特徹奇主教的主教座堂(聖公宗Anglicanism,音譯安立甘宗,是從 英格蘭 的國教—— 英格蘭 教會衍生的教會),因此把 基督城 大教堂稱為天主教堂是錯誤的。

該座堂在1881年、1888年、1901年、2010年、2011年的地震中多次受損。如今面對幾乎成為廢墟的大教堂,我心中似乎產生一種感慨,老天對 基督城 不公平哩!毀誰也不該毀 基督城 哩!人家畢竟對“基督”如此的恭敬。

戈德利(John Robert Godley Founder of Canterbury 1814~1861年)是一位 愛爾蘭 政治家。他是 新西蘭 坎特伯雷 地區創始人(含 基督城 、蒂馬魯)。

“奧新軍團日”(ANZAC Day,又稱“澳紐軍團日”, 由 澳大利亞 與 新西蘭 共同設立,每年的4月25日),是紀念1915年4月25日在“加里波利之戰”中犧牲的 澳大利亞 和 新西蘭 軍團(簡稱澳新軍團)將士的日子。

加里波利之戰(Battle of Gallipoli),又稱達達尼爾戰役(Dardanelles Campaign), 土耳其 稱為 恰納卡萊 之戰。加里波利之戰是第一次世界大戰協約國(英、法、俄)與同盟國(德、奧匈帝國、奧斯曼帝國、 保加利亞 )之間的戰爭。在此次登陸戰中,有澳新參與的協約國(英法俄)先後有50萬士兵遠渡重洋來到加里波利半島,意圖強行闖入達達尼爾海峽,打通博斯普魯斯海峽,然後占領奧斯曼帝國首都 伊斯坦布爾 。這場近十一個月的戰役是第一次世界大戰中最著名的戰役之一,也是當時最大的一次海上登陸作戰,最後協約國以失敗告終。奧斯曼帝國的穆斯塔法·凱末爾也因此一戰成名,後來他成為 土耳其 共和 國的締造者, 土耳其 共和 國第一任總統。後來 土耳其 政府建立了“加里波利半島國立歷史公園”紀念加里波利之戰而死的50萬士兵。今天,加里波利半島“澳新軍團灣”成了 土耳其 的旅游景點。

在加里波利之戰中, 新西蘭 官兵2,701人戰死,4,852人負傷。在 新西蘭 和 澳大利亞 人看來,加里波利之戰雖敗猶榮,因此4月25日澳新軍團登陸的日子被定為“澳新軍團日”。“澳新軍團日”是 澳大利亞 和 新西蘭 兩國最重要的節日之一,這一天均被兩國定為公眾假日,以此緬懷先烈為國捐軀的獻身精神。

不過,最具 新西蘭 特色的毛利戰舞(HAKA)也許能讓今天的人們看見一種超燃的民族特征。

因為 基督城 屬於 大城 市,它對本人的吸引力不大。於是小郭帶我們到了俗稱 法國 小鎮的 阿卡 羅瓦。