聖彼得堡| 一切真假都懸而未決

2019年12月27日,我向自己預約了這篇游記,當時我說:

一個人的旅行 想去看看更冷的冬天

一個決定去年11月,我一個人住在將台路的公寓,窗外天氣很冷,屋裡也好受不到哪去。

一天早上,冷氣催我提前醒來。我試探地摸了摸不加溫度的暖氣片,深深地嘆了口氣,窗外灰濛蒙,心情也灰濛蒙。

很爛俗的,我想暫時逃離無趣的生活,於是打開手機,定下了機票。幾乎如同嘗試了一家新的外賣。

我發微信給朋友,說:“我要去 聖彼得堡 了。”

“哇好酷!我也想和你一樣灑脫,說走就走。”

“哦不是。春節去。我還要上班。”

一點變數

我登上飛機時,距離春節還有兩天。

臨走前,我和家裡說,等我回來,咱們補個年夜飯。他們連連稱好。

那時候,我們對未來的構想和承諾還十分稀疏平常。最大的變數,無外乎飛機晚點。

日子是近在咫尺,雖觸碰不得,但總施捨給人可以掌控的錯覺。

我到 聖彼得堡 的第二天,

國內的疫情爆發了。

爾後一切真假,變得懸而未決。 一次旅行旅行的7天,我從一個再平常不過的日子離去,等回來時卻變了規則。

我在遙遠的國,家卻在疫情肆虐的風口中殘喘。

我眼前的日頭依然溫吞可愛,網上卻已然是鋪天蓋地的不幸。

前一天的訃告是我第二天醒來的晨報。

此刻半年已過,旅行的分秒我已經記不真切,但是仍想得起戚戚然的心情。 ↑俄羅斯冬宮博物館與冬宮

↑俄羅斯冬宮博物館與冬宮  ↑聖彼得堡

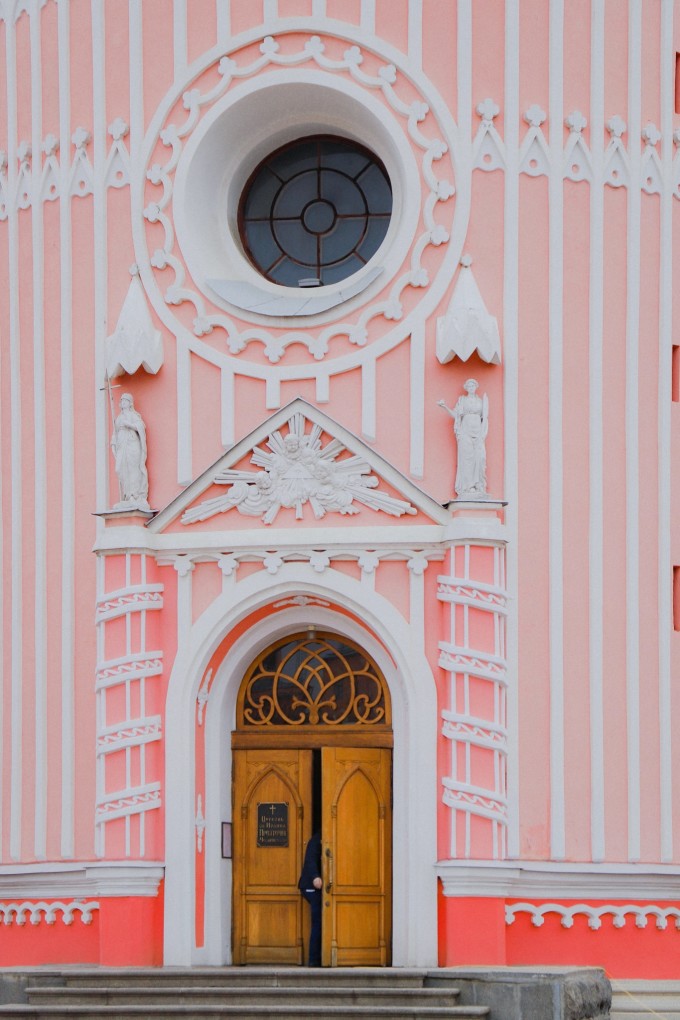

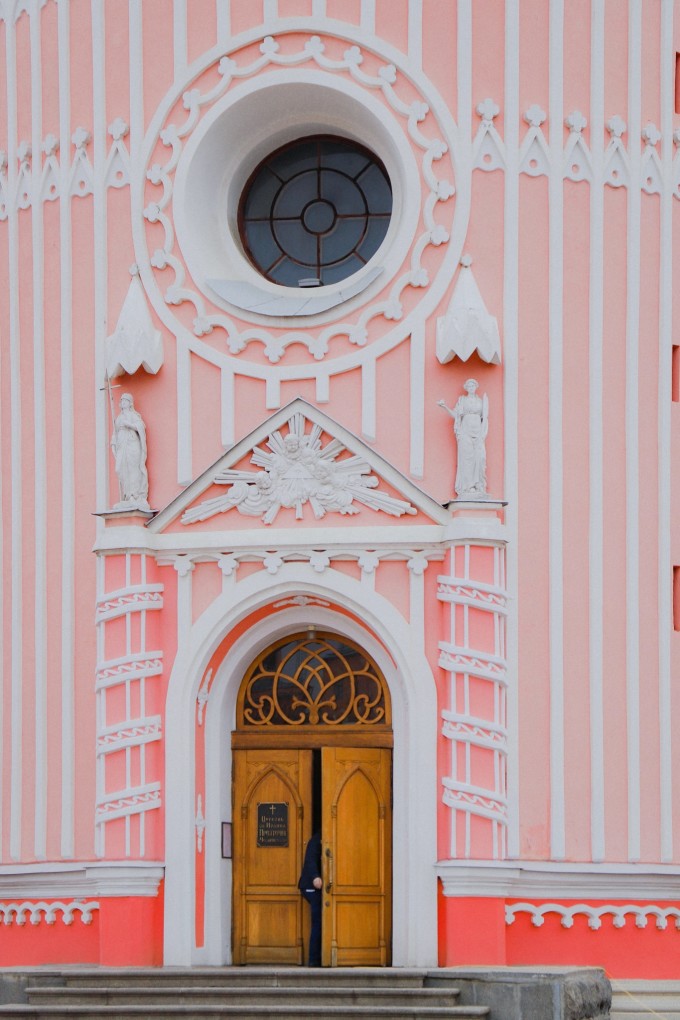

↑聖彼得堡  ↑聖彼得堡

↑聖彼得堡  ↑沙皇村

↑沙皇村  ↑聖彼得堡

↑聖彼得堡  ↑冬宮廣場 但不管怎樣,這是一段旅行,是我未來的過去中,一點不能忽略的過往。 一位旅伴去 聖彼得堡 之前,我在網絡上找了一些可以當地匯合的伙伴。等旅行真正開始,卻又有太多無法匹配的規劃和行程,只好在匆匆道別。從認識到分手,網速是我們的故事單位。

↑冬宮廣場 但不管怎樣,這是一段旅行,是我未來的過去中,一點不能忽略的過往。 一位旅伴去 聖彼得堡 之前,我在網絡上找了一些可以當地匯合的伙伴。等旅行真正開始,卻又有太多無法匹配的規劃和行程,只好在匆匆道別。從認識到分手,網速是我們的故事單位。

我在冬宮那天,小A在葉宮,相去兩個小時的路程,只好作罷。明天呢?明天是我在 俄羅斯 的最後一天了,她如是說。

小B約我去 普希金 咖啡館吃晚餐,不巧,從庫斯柯爾曼飛往 聖彼得堡 的飛機因為暴雪不得不取消。

我到 聖彼得堡 的時候,小C已經飛到了 莫斯科 ,後來,他和我在線上的交流從 俄羅斯 歷史解析變成了搶口罩方法概論。 ↑Chesme Military Cemetery 至此,我旅行前在網上牽線搭橋的旅伴大多作廢。

↑Chesme Military Cemetery 至此,我旅行前在網上牽線搭橋的旅伴大多作廢。  ↑葉卡捷琳娜宮

↑葉卡捷琳娜宮

我開始這趟旅行的時候,被朋友們一陣叮囑,約莫是些小心夜路,留心小偷云云。也因此才滋生了找個旅伴的想法。

儘管最後未能如願,但所幸, 聖彼得堡 也並非虎穴狼巢。

抵達的第一天,我和接機的小男孩攀談起來。他正在 聖彼得堡 讀大三,和我差不多的年紀。我問, 聖彼得堡 會有小偷嗎?他搖搖頭,又點點頭。

他說,小偷也是有的,但是夏天比較多,冬天似乎少點。他低頭看了一眼導航,確認我們的方向無誤,繼續說道:“ 俄羅斯 本土的人很傲的,他們不會去偷東西。其他的嘛...反正現在也是淡季,你可以放心。”他會心一笑,把不夠政治正確的後半句從嘴 巴裡 移到了眼睛里。 ↑聖彼得堡 我接著問他,晚上出 來安 全嗎?他笑笑,說在市區就沒有問題。

↑聖彼得堡 我接著問他,晚上出 來安 全嗎?他笑笑,說在市區就沒有問題。

他反問我,你一般幾點起床?我如實說,有時候中午起床。

他趁紅綠燈,停下來回頭看我,有些戲謔地說:“那你每天就只有晚上了。這個時令, 聖彼得堡 每天大概9:30左右天亮,下午四點多天黑。” ↑聖以撒廣場

↑聖以撒廣場  ↑普希金大街10號

↑普希金大街10號  ↑聖以撒廣場 他說得正確無比, 聖彼得堡 的街道冷漠而安全,它的白晝是抓不住的轉瞬即逝,它的黑夜是趕不走的漫長。因此大部分時間,我不是在街道冷漠的間隙里如空氣一樣穿梭,就是在酒店的房間里對著臨街的窗戶發獃,等待白晝替換黑夜,或者黑夜吞噬黃昏的尾巴。

↑聖以撒廣場 他說得正確無比, 聖彼得堡 的街道冷漠而安全,它的白晝是抓不住的轉瞬即逝,它的黑夜是趕不走的漫長。因此大部分時間,我不是在街道冷漠的間隙里如空氣一樣穿梭,就是在酒店的房間里對著臨街的窗戶發獃,等待白晝替換黑夜,或者黑夜吞噬黃昏的尾巴。  ↑聖彼得堡 後來一次大雨,我在 聖彼得堡 的街頭遇到了小D。我正狼狽地抱著相機在雨里躲藏,明晃晃的馬路並無避雨處,只是徒增了我的狼狽。

↑聖彼得堡 後來一次大雨,我在 聖彼得堡 的街頭遇到了小D。我正狼狽地抱著相機在雨里躲藏,明晃晃的馬路並無避雨處,只是徒增了我的狼狽。  ↑聖彼得堡 他於是過來,用英文詢問我是不是 中國 人。接著問我,國內疫情怎樣了。對於疫情的討論,已經替代了天氣,取代了“吃了沒”,成為了把兩個陌生的國人勾連起來的隱秘的線。那時候,疫情還沒有在全球範圍內爆發,國人都以為只有自己國家遭遇飛來橫禍,因此不免委屈不解,擔憂又無奈,而由此滋生出惺惺相惜之感。

↑聖彼得堡 他於是過來,用英文詢問我是不是 中國 人。接著問我,國內疫情怎樣了。對於疫情的討論,已經替代了天氣,取代了“吃了沒”,成為了把兩個陌生的國人勾連起來的隱秘的線。那時候,疫情還沒有在全球範圍內爆發,國人都以為只有自己國家遭遇飛來橫禍,因此不免委屈不解,擔憂又無奈,而由此滋生出惺惺相惜之感。  ↑聖彼得堡 我說,我落地 聖彼得堡 的時候,機場還發現了一例疑似病例。他一邊聽著,一邊從兜里掏出皺巴巴的口罩,戴上。

↑聖彼得堡 我說,我落地 聖彼得堡 的時候,機場還發現了一例疑似病例。他一邊聽著,一邊從兜里掏出皺巴巴的口罩,戴上。

他說,我這兩天有點感冒,但我沒回過國。我一邊表示理解,一邊也開始從混亂的包里翻找我的口罩。

氣氛到了巧妙的冰點,他終於有些承受不住令人抓癢的尷尬,和我告別。臨別前,他說, 聖彼得堡 小偷很多,專門偷帶著相機的游客,你要小心。 ↑聖彼得堡

↑聖彼得堡  ↑聖彼得堡 這樣一句話,像一把有一掉落的刀,切斷了我安全感的神經。

↑聖彼得堡 這樣一句話,像一把有一掉落的刀,切斷了我安全感的神經。

至此,我眼中冷漠又安全的街道完全變了模樣:每時每刻,我感覺有千萬雙眼睛,不懷好意地盯著我看,藍色的,棕色的,漆黑色的。

走在街上,總生出赤身裸體之感。街道好像是黑色的舞臺幕布,千萬雙眼睛是千萬道鮮紅的舞臺燈光,註視著我走過,等待著我鬆懈下來。他們翹首以盼著我的落單,要殺我個措手不及。

↑聖以撒大教堂

↑聖以撒大教堂  ↑聖以撒廣場

↑聖以撒廣場  ↑沙皇村 我於是畏首畏尾,好似一夜之間換了座岌岌可危的城市旅行生活。臆想如 同海市 蜃樓,讓看到的人倍感真實,不見的人疑惑不解。

↑沙皇村 我於是畏首畏尾,好似一夜之間換了座岌岌可危的城市旅行生活。臆想如 同海市 蜃樓,讓看到的人倍感真實,不見的人疑惑不解。

總之後來的那幾天,我噩夢連連,在街道里低頭競走,在曠野里提心吊膽,即使在酒店都用椅子和茶几死死地擋住門口。 一場大雪大雪也順勢而來。紛紛揚揚的。雪夜與異國,總會讓我想起《閃靈》里的場景,於是又自顧自地添上了一分詭譎無常之感。

聖彼得堡 有十分漫長的冬天。

初來時,聽說今年 聖彼得堡 暫未被大雪眷顧。我還些許僥幸。我並不期待見到大雪,且不說雪後氣溫驟降,把手凍成絳紅色,況且我背著大大小小的攝影器材,淋了水去也是麻煩。我於是寬慰自己,說不定等我走後大雪才會光顧。

但是天不遂願,到了第二天,拉開窗帘,窗戶早已凝結成一片白色,直晃人眼。

那天,我在房間等了一個鐘頭,雪停了,低頭一看城市已經泛白。不是白晝的純白而是零碎的白色紙屑洋洋灑灑落下的白。 那畫面並沒有銀裝素裹的體態,反而有世界末日之感。

這個我在 北海道 看見的雪完全不一樣, 北海道 的雪下的很安靜,在天上轉幾個圈就點下來,堆積在路上,漫過膝蓋,是溫吞可愛的,而 聖彼得堡 的雪卻帶著一股怒意,在一陣妖風的裹挾下螺旋似砸下來,打在乾燥的牆壁上,他們把這座本就肅穆的城市籠罩起來。 ↑沙皇村 接下來的一天,雪也是晚上下起來的,它們在黑夜中被吞沒,看不真切,只在路燈下才綻露出來,我伸手去觸碰,引著指尖一陣冰涼,又消散。

↑沙皇村 接下來的一天,雪也是晚上下起來的,它們在黑夜中被吞沒,看不真切,只在路燈下才綻露出來,我伸手去觸碰,引著指尖一陣冰涼,又消散。

早上,雪又停了,路邊漸漸有了積雪。 ↑聖彼得堡

↑聖彼得堡  ↑聖彼得堡 我自嘆幸運,相機也沒被淋濕多少。

↑聖彼得堡 我自嘆幸運,相機也沒被淋濕多少。

有一天,早上醒來,抬頭看天,發現雲霧幾乎要直壓到樓頂。這座本身無比嚴肅的城市顯現得更為莊嚴。一陣吞吐後,幾乎發泄似的,天空飄起鵝毛大雪。說鵝毛並不准確,那雪幾乎是有了重量的,一團接著一團,一串緊鎖一串打在人的身上,肩上,臉上,眼瞼上。

張嘴說話,又吸進一股濕淋淋的風,從懷裡掏出的相機,馬上就沾滿細細密密的水珠。

大雪把我綁架在原地。

一切都是白色的:馬路,樓宇,車頂,人流,遠處的霧,近處的風,風裡還有一個駐足的我。

偏偏我買了當天登頂教堂的門票,倔強的性子促使著我在大雪中往前走。教堂離我僅有一個廣場的距離,我卻感覺像不著邊際地行走了半個地球。教堂在風雪中一會出現,一會又不見。

登頂的人不少,我們擠在狹隘的小露臺,蠢蠢欲動地把手機和相機探出欄桿。高處的風雪更大些,吹得人嘴巴發乾,頭髮濕漉漉的像馬的尾巴,被風指揮著抽打在臉上。穿著帽衫的人被帽子咬住了臉,穿大衣的女人裙擺幾乎掉下去。 ↑沙皇村

↑沙皇村

我把衣服脫下來,罩在相機上拍照,冷風趁著毛衣的空隙鑽進我的皮膚,我卻感覺發熱。我緊緊盯著相機的顯示器,看著鏡頭裡的 聖彼得堡 隱秘在無限的銀白中。 ↑聖以撒廣場

↑聖以撒廣場  ↑聖以撒大教堂

↑聖以撒大教堂  ↑聖以撒大教堂

↑聖以撒大教堂  ↑聖以撒大教堂

↑聖以撒大教堂  ↑聖以撒大教堂

↑聖以撒大教堂

一個人的旅行 想去看看更冷的冬天

一個決定去年11月,我一個人住在將台路的公寓,窗外天氣很冷,屋裡也好受不到哪去。

一天早上,冷氣催我提前醒來。我試探地摸了摸不加溫度的暖氣片,深深地嘆了口氣,窗外灰濛蒙,心情也灰濛蒙。

很爛俗的,我想暫時逃離無趣的生活,於是打開手機,定下了機票。幾乎如同嘗試了一家新的外賣。

我發微信給朋友,說:“我要去 聖彼得堡 了。”

“哇好酷!我也想和你一樣灑脫,說走就走。”

“哦不是。春節去。我還要上班。”

一點變數

我登上飛機時,距離春節還有兩天。

臨走前,我和家裡說,等我回來,咱們補個年夜飯。他們連連稱好。

那時候,我們對未來的構想和承諾還十分稀疏平常。最大的變數,無外乎飛機晚點。

日子是近在咫尺,雖觸碰不得,但總施捨給人可以掌控的錯覺。

我到 聖彼得堡 的第二天,

國內的疫情爆發了。

爾後一切真假,變得懸而未決。 一次旅行旅行的7天,我從一個再平常不過的日子離去,等回來時卻變了規則。

我在遙遠的國,家卻在疫情肆虐的風口中殘喘。

我眼前的日頭依然溫吞可愛,網上卻已然是鋪天蓋地的不幸。

前一天的訃告是我第二天醒來的晨報。

此刻半年已過,旅行的分秒我已經記不真切,但是仍想得起戚戚然的心情。

我在冬宮那天,小A在葉宮,相去兩個小時的路程,只好作罷。明天呢?明天是我在 俄羅斯 的最後一天了,她如是說。

小B約我去 普希金 咖啡館吃晚餐,不巧,從庫斯柯爾曼飛往 聖彼得堡 的飛機因為暴雪不得不取消。

我到 聖彼得堡 的時候,小C已經飛到了 莫斯科 ,後來,他和我在線上的交流從 俄羅斯 歷史解析變成了搶口罩方法概論。

我開始這趟旅行的時候,被朋友們一陣叮囑,約莫是些小心夜路,留心小偷云云。也因此才滋生了找個旅伴的想法。

儘管最後未能如願,但所幸, 聖彼得堡 也並非虎穴狼巢。

抵達的第一天,我和接機的小男孩攀談起來。他正在 聖彼得堡 讀大三,和我差不多的年紀。我問, 聖彼得堡 會有小偷嗎?他搖搖頭,又點點頭。

他說,小偷也是有的,但是夏天比較多,冬天似乎少點。他低頭看了一眼導航,確認我們的方向無誤,繼續說道:“ 俄羅斯 本土的人很傲的,他們不會去偷東西。其他的嘛...反正現在也是淡季,你可以放心。”他會心一笑,把不夠政治正確的後半句從嘴 巴裡 移到了眼睛里。

他反問我,你一般幾點起床?我如實說,有時候中午起床。

他趁紅綠燈,停下來回頭看我,有些戲謔地說:“那你每天就只有晚上了。這個時令, 聖彼得堡 每天大概9:30左右天亮,下午四點多天黑。”

他說,我這兩天有點感冒,但我沒回過國。我一邊表示理解,一邊也開始從混亂的包里翻找我的口罩。

氣氛到了巧妙的冰點,他終於有些承受不住令人抓癢的尷尬,和我告別。臨別前,他說, 聖彼得堡 小偷很多,專門偷帶著相機的游客,你要小心。

至此,我眼中冷漠又安全的街道完全變了模樣:每時每刻,我感覺有千萬雙眼睛,不懷好意地盯著我看,藍色的,棕色的,漆黑色的。

走在街上,總生出赤身裸體之感。街道好像是黑色的舞臺幕布,千萬雙眼睛是千萬道鮮紅的舞臺燈光,註視著我走過,等待著我鬆懈下來。他們翹首以盼著我的落單,要殺我個措手不及。

總之後來的那幾天,我噩夢連連,在街道里低頭競走,在曠野里提心吊膽,即使在酒店都用椅子和茶几死死地擋住門口。 一場大雪大雪也順勢而來。紛紛揚揚的。雪夜與異國,總會讓我想起《閃靈》里的場景,於是又自顧自地添上了一分詭譎無常之感。

聖彼得堡 有十分漫長的冬天。

初來時,聽說今年 聖彼得堡 暫未被大雪眷顧。我還些許僥幸。我並不期待見到大雪,且不說雪後氣溫驟降,把手凍成絳紅色,況且我背著大大小小的攝影器材,淋了水去也是麻煩。我於是寬慰自己,說不定等我走後大雪才會光顧。

但是天不遂願,到了第二天,拉開窗帘,窗戶早已凝結成一片白色,直晃人眼。

那天,我在房間等了一個鐘頭,雪停了,低頭一看城市已經泛白。不是白晝的純白而是零碎的白色紙屑洋洋灑灑落下的白。 那畫面並沒有銀裝素裹的體態,反而有世界末日之感。

這個我在 北海道 看見的雪完全不一樣, 北海道 的雪下的很安靜,在天上轉幾個圈就點下來,堆積在路上,漫過膝蓋,是溫吞可愛的,而 聖彼得堡 的雪卻帶著一股怒意,在一陣妖風的裹挾下螺旋似砸下來,打在乾燥的牆壁上,他們把這座本就肅穆的城市籠罩起來。

早上,雪又停了,路邊漸漸有了積雪。

有一天,早上醒來,抬頭看天,發現雲霧幾乎要直壓到樓頂。這座本身無比嚴肅的城市顯現得更為莊嚴。一陣吞吐後,幾乎發泄似的,天空飄起鵝毛大雪。說鵝毛並不准確,那雪幾乎是有了重量的,一團接著一團,一串緊鎖一串打在人的身上,肩上,臉上,眼瞼上。

張嘴說話,又吸進一股濕淋淋的風,從懷裡掏出的相機,馬上就沾滿細細密密的水珠。

大雪把我綁架在原地。

一切都是白色的:馬路,樓宇,車頂,人流,遠處的霧,近處的風,風裡還有一個駐足的我。

偏偏我買了當天登頂教堂的門票,倔強的性子促使著我在大雪中往前走。教堂離我僅有一個廣場的距離,我卻感覺像不著邊際地行走了半個地球。教堂在風雪中一會出現,一會又不見。

登頂的人不少,我們擠在狹隘的小露臺,蠢蠢欲動地把手機和相機探出欄桿。高處的風雪更大些,吹得人嘴巴發乾,頭髮濕漉漉的像馬的尾巴,被風指揮著抽打在臉上。穿著帽衫的人被帽子咬住了臉,穿大衣的女人裙擺幾乎掉下去。

我把衣服脫下來,罩在相機上拍照,冷風趁著毛衣的空隙鑽進我的皮膚,我卻感覺發熱。我緊緊盯著相機的顯示器,看著鏡頭裡的 聖彼得堡 隱秘在無限的銀白中。