初識 Israel

國會大廈 Parliament of Israel

以色列 國會有個獨一無二的名字——克奈賽特,意為“聚會”“集會”,是沿襲公元前6世紀猶太人代議機構的希伯來語稱謂,而非議會、議院、國會等常見稱呼。1948年 以色列 建國後,克奈賽特先後在多地辦公,直到1966年才搬入現在的大廈中。

公元前588年,猶太第一聖殿被巴比侖王所毀,七支燭臺也被巴比侖王帶至巴比侖,最終不知所終。當猶太第二聖殿重建時,以原模重新鑄造了純金七支燭臺供奉。數百年後(公元前64年), 羅馬 統帥梯特占領 耶路撒冷 ,第二聖殿又被 羅馬 軍隊摧毀,七支燭臺成為 羅馬 人的戰利品,在 羅馬 人的勝利慶祝游行中成為中心之一。猶太囚徒肩負以七支燭臺為中心的戰利品示眾的場景以石刻的形式銘刻在 羅馬 廣場的梯特凱旋門上。這一場景也成為猶太人所銘記的悲慘歷史之一。1948年 以色列 國建立後,確定將7枝燭臺作為國徽的中心圖案。國徽呈盾形,以藍為底色,白色的7枝燭臺居盾面中心,兩側各有一株白色橄欖枝。他們認為,7支燭臺與古代猶太精神一脈相承。燭臺是敬愛的上帝,在漫漫長夜裡,給那些浪跡天涯、受盡磨難、身懷亡國之恨的猶太人帶來無盡的安慰,點燃他們眼中最後的光輝。燭臺兩旁的橄欖枝,代表著猶太民族對 和平 與安寧的嚮往,用古老的希伯萊文在自己的國徽上寫下值得他們驕傲的國名: 以色列 國。

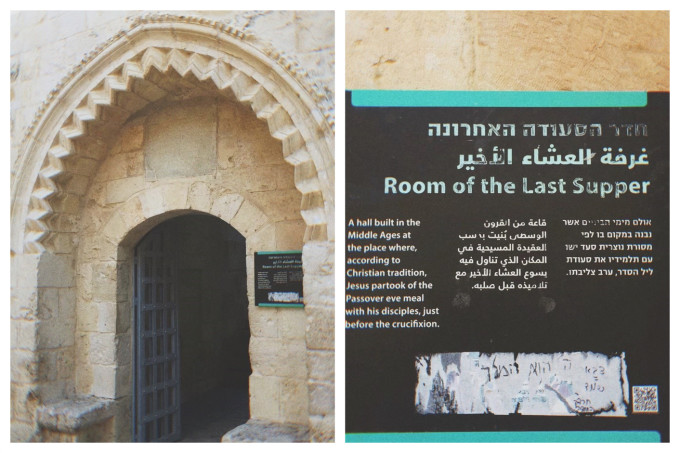

《聖經》里有一句說:“因訓海必出於錫安,耶和華的言語,必出於 耶路撒冷 。”12世紀後,許多人相信 以色列 最偉大的君主大衛王的墓地就在錫安山上,而山頂的馬可樓又是傳說中耶穌和門徒用“最後的晚餐”之處,故而位於 耶路撒冷 以南的錫安山便成了猶太人、基督教徒和穆斯林的聖山。

耶路撒冷 老城城牆上共有八座門,但錫安門對 以色列 猶太人有著特殊意義,甚至代表著他們的光輝和榮耀。1967年的六日戰爭(第三次 中東 戰爭),以軍以死亡不足千人的代價,徹底打敗 埃及 、 約旦 和 敘利亞 聯軍,占領了 加沙地帶 和西奈半島(原 埃及 控制)、 約旦 河西岸和 耶路撒冷 舊城(原 約旦 控制)和戈蘭高地(原 敘利亞 控制)共6.5萬平方公里的土地,確立了其在 中東 國家中的存在事實。奪取老城時,以軍正是由錫安門攻入,直奔哭牆,擁抱他們失去已久的第一聖地。牆上至今保留的纍纍彈痕,反映了當年那場戰爭的激烈。

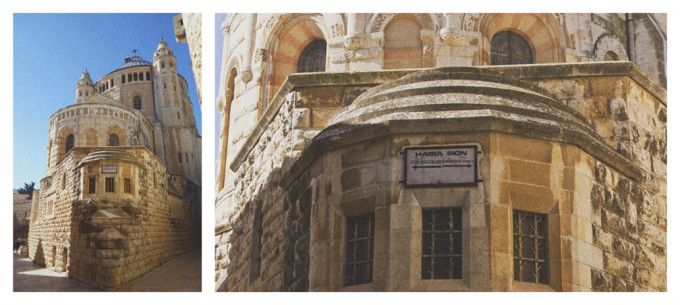

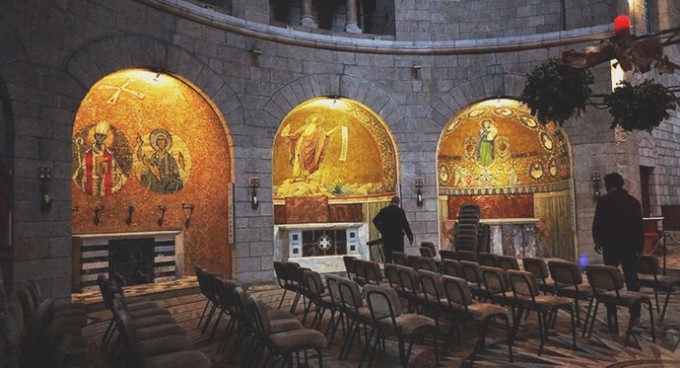

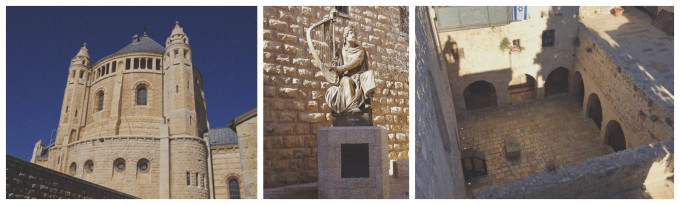

關於聖母最後的安眠之處,聖經上沒有記載。 聖經中只記載:耶穌見母親和他所愛的那門徒站在旁邊,就對母親說:“母親,看,你的兒子!”又對那門徒說:“看,你的母親!”從那刻起,那門徒就接她到自己家裡去了。”傳說聖母 瑪利亞 在耶穌被釘死在十字架後,由耶穌的門徒 聖保羅 帶領來到 土耳其 以弗所附近的山上安度晚年。我們眼前的這座聖母安眠教堂是紀念耶穌的母親 瑪利亞 安息主懷之處,但不是其葬身之處。據說1898年 德國 凱撒威廉二世用12萬 德國 馬克買下了這塊地,並於1910年建造了這座雄偉的教堂。

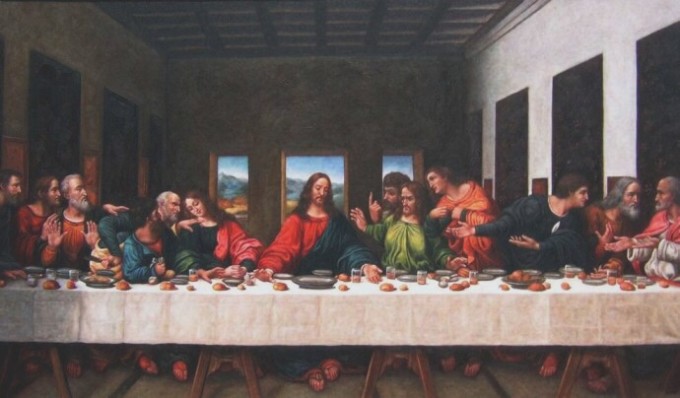

向左走,到了cenaculum。cenaculum是拉丁語“最後的晚餐”的意思,逾越節耶穌與十二門徒的最後晚餐在這裡,餐中耶穌說有人出賣了他,並且耶穌把餅分給門徒說,“這是我的身體”,以及讓門徒們喝“他的血”。晚餐後他們由此去了橄欖山客西馬尼園。約翰福音13中提到耶穌為彼得等門徒洗腳的故事也在此。耶穌死後,門徒們補選因猶大自殺而缺少的一個位置,通過抽簽選出了馬提亞成為新的第十二門徒。由此可見,這裡也是耶穌門徒們聚會的地方,所以也被認為是第一個基督教堂。

據考古,教堂最早始於耶穌時代的猶太人會堂,公元70年提圖斯摧毀 耶路撒冷 時幸免,382年建狄奧多西教堂,614年被波斯人毀壞,稍後重建,1009年被穆斯林徹底夷平。1552年奧斯曼人將教堂內的方濟會修士驅逐,教堂改為清真寺,牆上的阿拉伯文大意是禁止基督徒在此祭拜(直到1948年 以色列 建國)。

大衛的主要事跡是斬殺歌利亞,打敗非利士人,統一了 以色列 ,成為了第一位 以色列 猶太國王。

橄欖山Mount of Olive

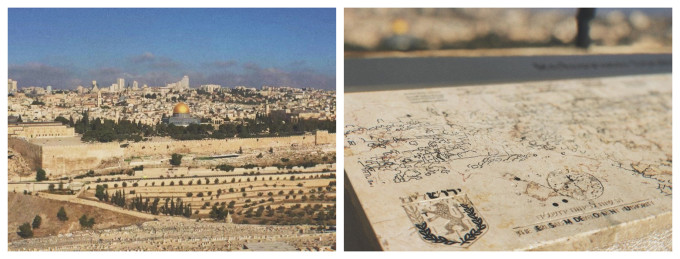

橄欖山, 耶路撒冷 的宗教聖地,除分佈舊城各區外,在這神聖城市的周邊,也是滿佈聖經記載之所在。 耶路撒冷 以東的橄欖山,即耶穌曾經佈道的地方,周圍遍植橄欖木。山丘下的客西馬尼園種有名為「記憶」的迷迭香(Rosemary),旁邊的客西馬尼萬國教堂(Church of All Nations Gethsemane)又叫苦悶大教堂(Basilica of the Agony),祭壇前的岩石磚說是耶穌被出賣後渡過最後一夜的地方。附近 俄羅斯 式教堂建築的是聖•瑪麗神女教堂(Church of St. Mary Magdalene),旁有多米內斯•弗列維特禮拜堂(Chapel of Dominus Flevit),上方有座升天教堂(Church of Ascension),聽說留有耶穌升天時的腳印,不遠處的彼德•涅斯特教堂(Church of Peter Noster)裡面有以44國文字書寫的主禱文。此外還有聖母 瑪利亞 墓、西羅亞池(Pool of Siloah),都是頗具歷史意義的遺址。站在橄欖山高處遠眺, 耶路撒冷 的城市風貌盡收眼底。柳欖山雖遍佈基督教聖跡,但是幾百年來埋葬猶太人的古老墓園也在山上,因此對猶太民族來說,此地亦是值得紀念的神聖之地。

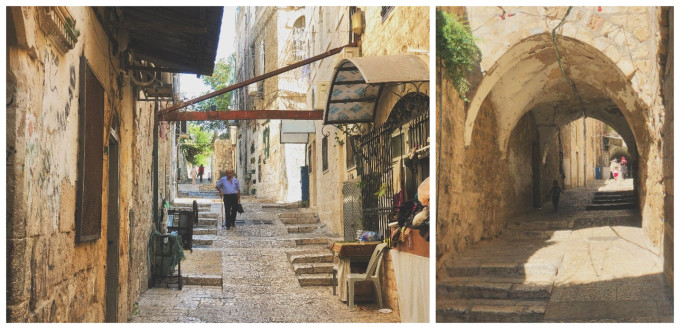

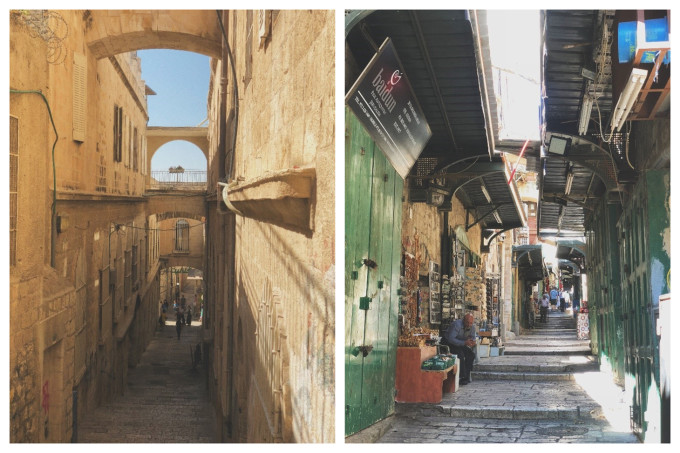

苦路十四站

耶路撒冷 是基督教的聖城,全世界很多基督徒千里迢迢來到這座城市,不是來旅游的,而是來朝聖。兩千年前,耶穌曾背著沉重的十字架堅難地走過 耶路撒冷 的街巷,一步步走向刑場,然後被釘死在十字架上。耶穌殉難前走過的這條路,在基督教中被稱為 “苦路”(VIA CRUCIS)。

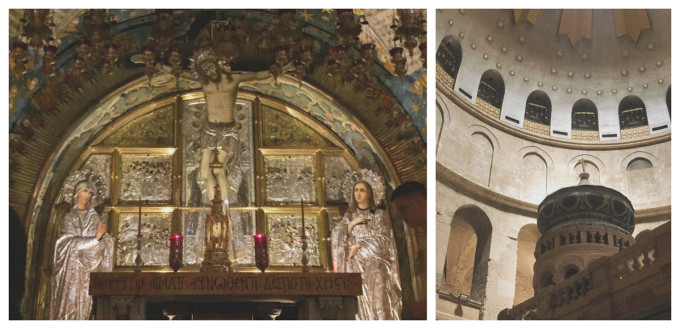

聖墓教堂,又稱“複活大堂”,耶穌墳墓所在地,基督教聖地, 耶路撒冷 基督教大教堂之一。位於 以色列 東 耶路撒冷 舊城。聖墓教堂是耶穌基督遇難、安葬和複活的地方。傳說耶穌被害前,就是沿著“受難之路”背負著沉重的十字架,一步步艱難地走向刑場的。

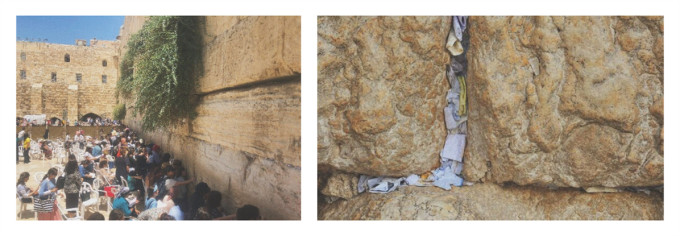

耶路撒冷 猶太教聖跡哭牆又稱西牆,亦有“嘆息之壁”之稱,希伯萊文:Hakotel。

哭牆高約20公尺、長50公尺,中間屏風相隔,哭牆由大石砌成,在哭牆的上方,是同樣著名的伊斯蘭教的兩處聖地—岩石清真寺和阿克薩清真寺。1992年據考古學家透露,他們在“哭牆”發現5塊巨型基石,這些石塊有2000多年的歷史。據考古學家用聲波探測法測定,其中最大一塊巨石約長13.6米,寬4.6米,高3.5米,重達570噸,據說是世界上第3大人造巨石。

公元70年, 羅馬 極力鎮壓猶太教起義,數十萬的猶太人慘遭殺戮,絕大部分猶太人被逐出 巴勒斯坦 地區,直至拜占庭帝國時期,猶太人才可以在每年安息日時獲得一次重歸故里的機會,無數的猶太教信徒紛紛至此,面壁而泣,“哭牆”由此而名。儘管“哭牆”有經過兩次修建,兩度被毀的痕跡。但猶太人把“哭牆”視為本民族信仰和團結的象徵,因為它是猶太民族2000年來流離失所的精神家園,也是猶太人心中最神聖的地方。每逢猶太教安息日時,都會有人到哭牆去表示哀悼,還有許多信仰者將心愿或悼念之詞寫在紙上,塞進牆壁的縫隙里。