來有福之州•乃三生有幸 做有福之人•為人之上品

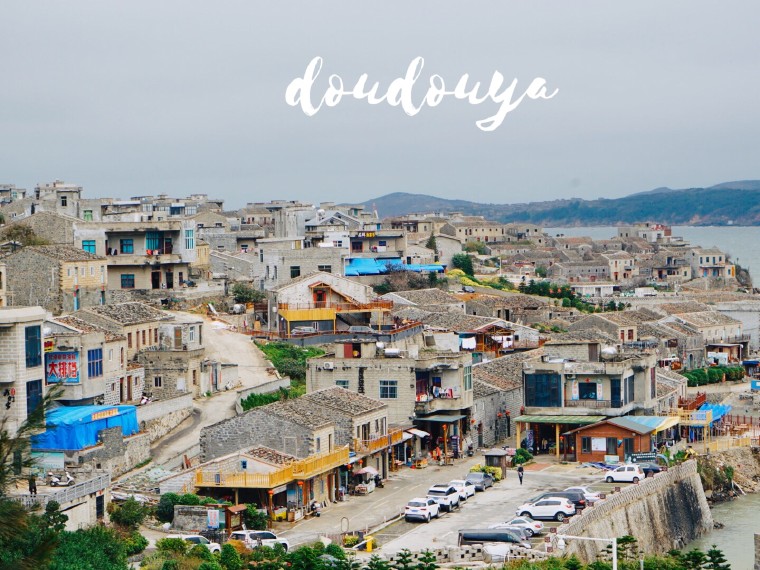

三坊七巷是 福州 的歷史之源、文化之根,自晉、唐形成起,便是貴族和士大夫的聚居地,清至民國走向輝煌。區域內現存古民居約270座,有159處被列入保護建築。以沈葆楨故居、林覺民故居、嚴複故居等9處典型建築為代表的三坊七巷古建築群,被國務院公佈為全國重點文物保護單位。

位於 福州 中心城區(老城區)的三坊七巷擁有38公頃的完整保護範圍。三坊七巷為國內現存規模較大、保護較為完整的歷史文化街區,是全國為數不多的古建築遺存之一,有" 中國 城市裡坊制度活化石"和" 中國 明清建築博物館"的美稱。作為 中國 目前在都市中心保留的規模最大、最完整的明清古建築街區,2009年6月10日,三坊七巷歷史文化街區獲得文化部、國家文物局批准的" 中國 十大歷史文化名街"榮譽稱號。

三坊是:衣錦坊、文儒坊、光祿坊;“七巷”是:楊橋巷、郎官巷、安民巷、黃巷、塔巷、宮巷、吉庇巷都在東街口附近而已,南後街是其主幹道。有 “誰知五柳孤松客,卻住三坊七巷間”的說法。

從 屏山 苑打車過來,沒有從正門進入景區,從三坊七巷涼亭旁邊小道兒進來的。三坊七巷說是景區,其實是幾個街區的總和且是開放式的,只有幾個景點需要購票進入。個人感覺這裡的游客人數在 福州 算是最為集中的,基本上快人挨著人了。 下圖是主街——南後街,也是人流量最大的街道。逛了幾步才知道人多是有道理的,路兩邊都是大家熟知得品牌店鋪和當地品牌老店,有的還是中華老字號。

青紅酒,名叫紅酒,其實屬於黃酒,而且是 福州 特有的紅粬黃酒。 福州 人習慣用糯米、紅粬釀成黃酒,家釀黃酒俗稱“青紅”。青紅酒由“生紅酒”而來,因“生”和“青” 福州 方言為諧音,故名“青紅酒”。所謂好山出好水,好水釀好酒,即是如此。

創始人是三坊七巷人氏,叫劉二弟( 大名 劉必松)。上世紀20年代,劉二弟跨過海峽到 臺灣 ,在 永和 市一家小食店里落腳,以自己嫻熟的打魚丸技藝,為店老闆打工。由於他所制的魚丸有魚香味而沒有魚的腥味,大受當地人的歡迎。該店營業額因此劇增,讓老闆發了一筆財。劉二弟省吃儉用,也積攢了一些錢,掘得第一桶金。上世紀30年代初,劉二弟回到 福州 ,他做了一擔魚丸擔,每天挑著自製的魚丸,敲著叮噹作響的碗匙,在三坊七巷中叫賣。不多久,街坊里巷住戶一聽碗匙聲音,就知道"魚丸二"來了。於是,紛紛走出家門品嘗他的魚丸。人們認識了劉二弟,也認識了他做的魚丸。魚丸分為鯊魚丸和鰻魚丸兩種,湯 裡加 入胡椒粉,味道獨特。

同利肉燕老鋪創始於清光緒二年(一八七六年),至今已傳承五代,歷經三朝,是 福州 一家創業一百三十多年制售燕皮的"中華老字號"。聽已執掌"同利"的陳君凡說,他的父親,第三代傳人陳存談,現年七十多歲,是從十二歲時開始打制燕皮,至今已有六十多年。肉燕是 福州 特產中的精品,"同利扁肉燕,人人吃不厭"在 福州 街頭巷尾流傳。

相傳,早在明朝嘉靖年間, 福建 浦城 縣有位告老還鄉的御史大人,家居山區,吃多了山珍便覺流於平淡。於是,他家廚師取豬腿的瘦肉,用木棒打成肉泥,摻上適量的蕃薯粉,擀成紙片般薄,切成三寸見方的小塊,包上肉餡,做成扁食,煮熟配湯吃。御史大人吃在嘴裡只覺滑嫩清脆,淳香沁人,連呼"大妙",忙問是什麼點心,那廚師因其形如飛燕而信口說"扁肉燕"。後扁肉燕與鴨蛋共煮,因 福州 話里鴨蛋與"壓亂"、"壓浪"諧音,寓意"太平",而又有"太平燕"之說。

百餘年間,陳家嚴守祖訓打制燕皮,豬肉必選後腿的精肉,配以上好的蕃薯粉,肉粉配比恰到好處;通過精細複雜的工序手工打制而成,薄如白紙,其色如玉,口感軟嫩,韌而有勁。

福州 美且有糕餅廠始建於清朝 咸豐 年間( 1861年),由前清秀才陳鴻昌和有經商經驗的堂弟陳(金監)泉及其岳父洪 慶雲 3人集資3000元,在雙門前(今東街口)開設的。是一家享譽榕城和海內外糕點生產企業,1996 年被中華國內貿易部命名“中華老字號”企業,1997年被工商局評定為 福州 著名商標,1998 年在同行業中唯一被 福州 市政府評定為著名商標的企業。

經查,2009年 福建 省委省政府特意在位於三坊七巷的"葉氏民居"設立" 福建 省非物質文化遺產博覽苑",作為展示與弘揚非物質文化遺產的常設基地。博覽苑結合葉氏民居的文化底蘊與空間結構,採用實物、圖片、視頻及光電等手段,多方位展示非遺項目,通過傳承、弘揚、培訓、互動、展演等活動復興傳統文化,推動 福建 省非物質文化保護工作,擔負起傳播與弘揚 海西 文化的歷史重任。

"葉氏民居"的主人--葉在琦(1866~1907年),字肖韓,又字雅愔,侯官人。光緒十二年(1886年)進士,名次列三甲,選授翰林院檢討,是 福州 "世翰林"葉氏第六位翰林,也是葉家最後一位翰林。葉在琦後充 貴州 學政,光緒二十七年(1901年)應閩浙總督許應騤之聘,回 福州 擔任"全閩大學堂"監督。

安民巷位於 福州 市鼓樓區黃巷以南,西通文儒坊,是著名的三坊七巷之一。安民巷的來歷,宋梁克家在《三山志》捲四中說:"元台育德坊,舊安民巷。劉中奉藻以孝聞,郡上其事,詔賜慄帛以旌之,因號其坊曰錫類。餘太宰深登庸,以其舊居,改今名。"《榕城考古略》也有記述:"舊有錫類坊,以宋劉藻以孝聞,後太宰餘深舊居於此,改曰'元台育德'。元行省都事賈納居之。"

〖 福州 地方志〗記述:"因唐代農民起義軍黃巢入閩時,到此巷即告示安民,故名"。歷史上巷內人家多為社會地位較高人士。巷西側民居舊宅仍保留勻稱格局和古樸風韻。

安民巷34號是 福州 老字號觀我頤糕餅商的故居,為明清並存的建築,占地面積958平方米。豬油糕和禮餅是 閩式常見的風味糕點,許多糕餅店都有賣,唯獨觀我頤製作的最出名,榕城婦孺老少皆知。觀我頤的豬油糕與謝萬豐的禮餅、美且有的雪片糕、水陸軒的咸真酥、寶來軒的豬油炒米,共同為 福州 糕點的名牌。

安民巷44號是謝萬豐禮餅商宅院,兼具明清時代建築特色的宅院,共二進,面積868平方米。謝萬豐糕餅店創設於 清道 光六年(1826年),最後一任老闆謝景初一直經營至1956年公私合營,後改稱為謝萬豐糕餅廠。謝萬豐禮餅具有殼薄如紙、餡飽味香、咸甜適中、味美可口、不易霉變、保存期長的特點。舊俗男女訂親,禮餅為必備禮品,女方收了禮餅就承認了這門婚事,至今 福州 的農村還保留有這種婚俗。民間有訂親買禮餅,必買謝萬豐禮餅的說法舊名錫類坊。宋代劉藻以孝聞,朝廷詔賜粟帛旌獎,因號"錫類",後太宰餘深居此,改名"元台育德"。元代, 福建 行省都事賈訥居此,其母貞節,改名貞節坊。

安民巷53號是新四軍駐 福州 辦事處舊址,是省級文物保護單位。1937年,新四軍副軍長兼參謀長張雲逸到 福州 ,與當時的 福建 省政府主席陳儀談判,於1938年2月在這裡成立了新四軍駐 福州 辦事處,由新四軍參議兼閩東特委委員王助任主任,閩東特委負責人範式人領導內部及與外縣的聯絡工作。