一次無奈中斷的芬蘭自由行

教堂的結構為 希腊 十字形,採取“西面構建”的形式,即主入口在西面。雖然教堂建於19世紀中後期,但還是秉承著 歐洲 教堂的主入口為“西面構建”的形制,這是 歐洲 的設計師對教堂建築形制的一種膜拜和虔誠。所謂“西面構建”的形制,簡單的說就是在教堂內,地位最尊貴的聖壇設置在與大門相對的東面,以便教徒參拜時面對著 耶路撒冷 方向的耶穌基督殉難處;耶穌基督曾自稱為“世界之光”,日出東方象徵著莊嚴神聖,而日沒的西方則是意味著邪惡和死亡的存在,所以教會有意識的使用這種光明和黑暗截然兩分的神學比喻,把教堂的主入口設在西面,在教堂莊嚴柱廊的縱向引導下教徒們從黑暗的西面出發,趨向光明的東方去參拜,象徵著追尋和皈依天主的歷程。

教堂的建築融合了多種風格,四面是典型的 希腊 式風格的柱廊及三角門楣,外牆的凹凸以及頂上的十二門徒的裝飾又融合了巴 洛克 式的風格,柱子的樣式是 希腊 三種柱式中最為華麗的 科林斯 柱,這種柱式被 羅馬 人廣泛的用於 羅馬 帝國的建築中,也被世界各國的設計師用於經典的設計中。教堂的淡綠色青銅圓頂鐘樓分立兩旁,簇擁著大圓頂巍然聳立,四個小圓頂模仿 聖彼得堡 的聖以撒大教堂,屋頂四周安有十二門徒的鍍鋅雕像。由於教堂高出海平面80多米,建在百級石階之上,顯得氣宇軒昂,雄偉壯觀,盡顯大教堂的超凡脫俗,在臺階下的參議院廣場上看教堂,有一種仰望的莊嚴。大教堂已成為 赫爾辛基 的地標和象徵及打卡地。

進入教堂,正對即是祭壇,四面飾有精美的壁畫及雕塑,華麗中不失聖潔莊嚴。由於白色代表著聖潔純粹,年輕的情侶大多會選擇在此舉辦婚禮,甚至至少要提前一年半預約。

教堂前的參議院廣場周圍分佈著淡黃色的新古典主義風格的建築群,廣場中央豎立著俄國沙皇 亞歷山大 二世的銅質雕像。 芬蘭 人民為了紀念這位皇帝給予 芬蘭 廣泛的自治權,於1894年修建了這尊銅像。有意思的是,這位皇帝的頭上總有一隻鴿子站著,而胸前也總有一堆白色的鴿屎。

芬蘭 ,在地理特征上,是個“千湖之國”;而在文化藝術上,卻是個設計創新之國。它的設計,往往在不經意間給人一種意想不到的驚訝和驚喜,使人不得不從心裡發出由衷的贊嘆,這在 芬蘭 的廣場花園,街頭巷尾,隨手可見。

紅教堂的建築風格是拜占庭式和 俄羅斯 式相結合的風格, 俄羅斯 在統治 芬蘭 後,其審美也影響了 芬蘭 ,所以在 芬蘭 的建築物上,就明顯的帶有其特有的風格。其明顯的標誌就是其銅綠色的洋蔥頭型的圓頂。教堂的13個洋蔥頭的圓頂上面有13個鍍金的塔尖,其寓意是耶穌基督和他的十二門徒。

教堂的外牆採用的暗紅色的紅磚”清水“砌築,這些紅磚據傳是是從別地的堡壘拆除而來。紅磚砌築規整,勾縫飽滿,柱台、窗口、檐頂及棱角都是砌築規範,紅磚塔身、綠色穹頂和金色塔尖渾然一體,相得益彰。教堂內部金碧輝煌,走進去眼前一亮,紅色的地毯一直通向正前方莊嚴的聖壇,聖壇後方有道純金打造的聖牆,金光燁燁,牆上兩排拱形神龕中,賦有聖象,上面一排的正中龕位內,有一碩大的耶穌基督金像,像下是金十字架。聖壇上方穹頂高聳,繁星點點,穹頂中心一支碩大的枝形大吊燈,懸垂而下,4根大立柱如擎 天柱 一般撐住穹頂,立柱均有整塊花崗岩雕琢而成。教堂內的繪畫均為俄國畫家所作,其中聖母瑪麗亞、耶穌基督的畫像保存完好,栩栩如生,完全保留了東正教堂的傳統藝術風格。整個教堂無論是畫作還是雕像,處處都顯露出精美和逼真的裝飾,令人嘆為觀止。

據說教堂內葬有 芬蘭 民族英雄曼納海姆元帥,他客死 瑞士 洛桑 後遺體被隆重接回安葬。

據不完全統計, 赫爾辛基 有28座教堂,不能說是 歐洲 教堂最多的城市,但其各具特色的教堂給人帶來的視覺感官上的驚訝在其他地方卻是不多見的。本文提到的三座教堂,是三個國家的設計師用對宗教的理解在建築美學上展現出的三種風格、三種氣質、三種傳承,更是三種創新。向這些設計師致敬!向 赫爾辛基 致敬!向 芬蘭 致敬!

四. 西貝柳斯~~芬蘭音樂之父

西貝柳斯於1865年生於 芬蘭 海門林納 ,1957年9月20日9點15分因腦溢血卒於 芬蘭 圖蘇拉湖畔的“阿依 諾拉 ”別墅內,享年92歲。西貝柳斯從10歲便已開始作曲,早年在 赫爾辛基 和 維也納 學習音樂,後在 赫爾辛基 音樂學院任教。他擅長創作雄渾、壯闊的大型管弦樂曲,作品具有 北歐 大自然特色和 芬蘭 民族氣勢,悠 長寧 靜而略帶憂郁的抒情歌調和樂曲之間的邏輯性自成一格。他一生創作了7部無標題純音樂交響曲、100多首獨唱歌曲、2部歌劇及1部舞劇,其中最著名的是描寫 芬蘭 人愛國熱情的交響詩《 芬蘭 頌》。西貝柳斯的音樂深深根植於祖國的土地,與 芬蘭 的歷史、神話、文化傳統及獨特的自然景觀息息相關。

西貝柳斯之所以被尊為“ 芬蘭 音樂之父”,並非在於他一生創作了多少作品,而是他的作品傳遞出更為明確的對祖國獨立和自由的渴望,振奮了民族精神和抗爭的熱情,他所創作的交響詩《 芬蘭 頌》完成於1899年,時值俄國進一步從政治、經濟、文化等方面統治 芬蘭 ,作品在文化藝術界中產生的強烈的共鳴,激發了 芬蘭 人民的愛國情操,引起了世人對 芬蘭 抗暴運動的註意,並促成了 芬蘭 的獨立自主,深具時代意義,至今仍被作為 芬蘭 民族精神的體現。為此在1957年,西貝柳斯逝世時, 芬蘭 政府以國禮為他送葬。併在 赫爾辛基 的 西北 角的一座公園內,鑄碑紀念他,把公園的名字改為西貝柳斯公園,在每年的6月舉行“西貝柳斯節”,以西貝柳斯公園為中心,舉辦為期7~10天的各種音樂會。

1967年,在西貝柳斯逝世十周年之際,由 芬蘭 著名女雕塑家希爾圖寧耗時6年創作的西貝柳斯紀念碑在西貝柳斯公園中央落成。600多根銀白色的不鏽鋼管組成的紀念碑,高低錯落,氣勢磅礴,宛如一架巨型管風琴。每當海風吹過,氣流穿過鋼管,發出時而高亢,時而低沉的迴響,仿佛是大自然在紀念這位偉大的音樂家而演奏著永恆的無標題樂章。紀念碑又酷似一片茂密的森林,寓意是森林給了西貝柳斯無窮的創作源泉和靈感,揭示了西貝柳斯的創作根植於 芬蘭 這片廣袤的土地這一深刻的音樂主題。這座紀念碑的造型超前,用超印象的發散性思維顛覆了人們對紀念碑的固有模式,所以一落成便受到人們的廣泛關註,成為 芬蘭 人民心中的音樂圖騰。

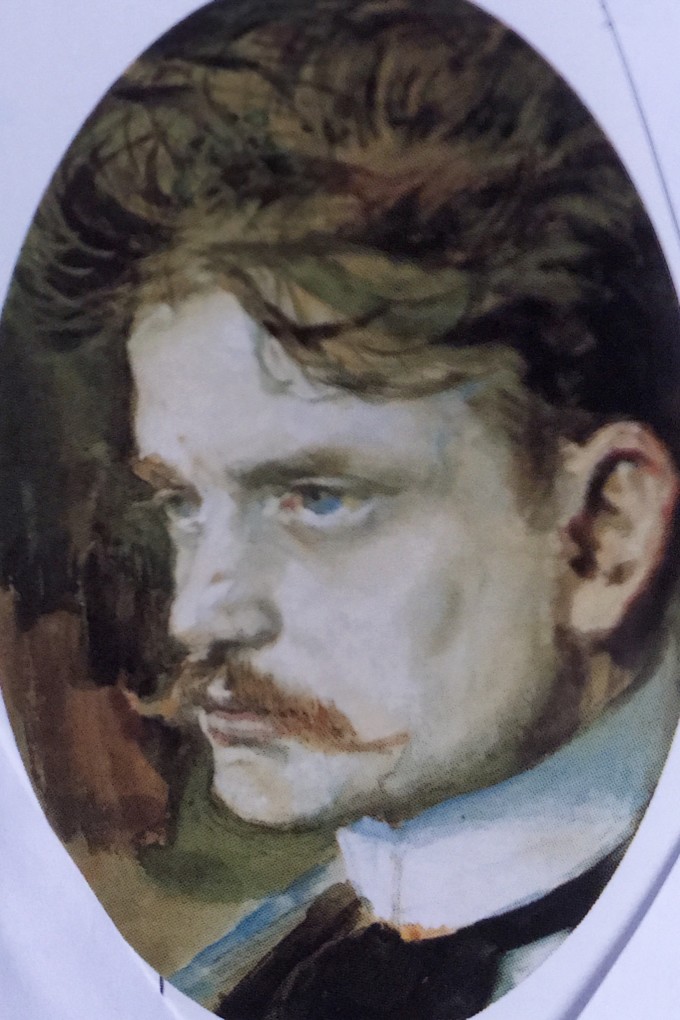

西貝柳斯的頭像雕塑就在紀念碑右邊的紅色岩石上,當時希爾圖寧認為這座超前的紀念碑足以反映西貝柳斯所做的貢獻,似不必再塑一座頭像,但最終她還是接受了再製作一座頭像。這座雕像表情奇特,讓知道這座雕像產生歷史的人們聯想多多。他的小型複製品在聯合國大夏永久展出。