一次無奈中斷的芬蘭自由行

赫爾辛基 中央火車站由 芬蘭 著名設計師埃 利爾 ·薩利寧設計,建於1906~1916年,按照BBC的排名,是世界第二漂亮的火車站,不過我卻不這麼認為。火車站的風格比較多的認為是新現代主義,其實更確切的說,還是屬於現代主義,不過它是將新藝術和裝飾藝術很好的結合了起來,它的整個建築中的中性戲劇性的曲線是裝飾藝術所獨有的。這一新的美學理念被 美國 的一些設計師視如珍寶,很快在北美和澳洲流傳起來。仔細看這幢建築,既有現代主義的簡潔,又不失傳統的 北歐 風,開啟了新藝術和裝飾藝術的過渡。整座建築以花崗岩為主題,大門有兩重,正門是一個兩段設計,下方是一字形的平直梁下蓋,庇護著一排厚重的帶阻尼的彈簧門,上蓋是一個用石材砌築的帶有兩層遞進的馬蹄形的拱圈設計,厚實穩重,突出的一層拱圈鑲嵌著淡粉色的 大理 石貼面,縮進的一圈用深褐的鏤空方格裝飾;再上方是一圈帶波浪形的綠色拱頂,散髮著 波羅的海 的浪漫。正門的兩旁是一對由 芬蘭 雕塑家埃米爾· 維克 斯特(Emil Wikstrom)設計的雕塑“燃燈者”,手上都捧著一個碩大的像是地球樣的燈球,晚上燈會點亮,給游人送來亮光,咋一看有些突兀,繼而被他的新奇而吸引。這種在新藝術中融入的裝飾元素的別出心裁的設計 ,無疑是一種創新的大膽,大膽的創新,使人過目不忘。

在火車站的東牆豎立著一座巍峨的鐘樓,中間一個綠色的圓形主頂,四個角上四個綠色的小的圓頂,似眾星捧月一般,和正門兩相呼應,整個建築體現著一股濃濃的 北歐 風。

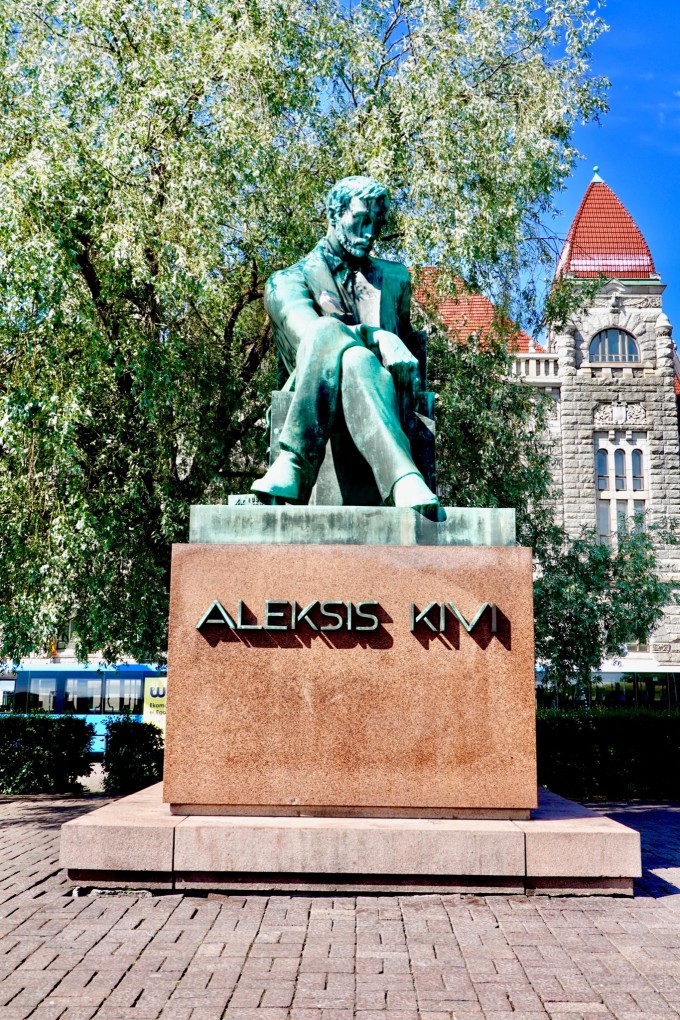

這個話劇院的建築究竟是什麼?在建築的外牆二樓的拱窗上方有一橫向石條上,用 芬蘭 語非常清晰的刻著“國家大劇院”的字樣,在百度查詢中輸入“ 芬蘭 國家大劇院”,是查不到這一詞條內容的,只有一些游記把它稱之為“國家歌劇院”;我讀到的絕大多數的游記中,也未提及此建築為國家大劇院,比較多的是把它看作為“國家歌劇院”,而在百度上又另外能收索到國家歌劇院又另有別處。只有我國駐 芬蘭 前大使張直鑒先生在他的著述中把這幢建築稱為 芬蘭 話劇院,而我更願意相信是 芬蘭 話劇院。按現有的記載,1872年 芬蘭 語劇院建成,分為話劇與歌劇兩個部分。可以猜測,以前在這個劇院中,上演的包括話劇和歌劇。1992年底,在 赫爾辛基 的 芬蘭 大廈旁建成了一幢以白色為主體的“國家歌劇院”,那麼歌劇就在 新建 的劇院里上演,而這個 芬蘭 語劇院就成了名副其實的話劇院了,這就比較合理的解釋了張直鑒先生將此定位 芬蘭 話劇院應該是正確的。而建築前的阿列克西斯·基維的雕像似乎也在對這一建築作出註解。

在話劇院的前面,有一尊 芬蘭 傑出的浪漫主義劇作家和小說家阿列克西斯·基維的青銅坐像(1834~1870),作家的手搭在腿上,雙眼凝視著斜下方的地面,似乎在思考著什麼。 芬蘭 YLE電視臺在二戰後票選“最偉大的 芬蘭 人”活動中,阿列克西斯·基維評為第九名。 芬蘭 政府將每年的10月10日,他的出生日定為“基維紀念日”。

阿列克西斯·基維是第一個用 芬蘭 語寫作的劇作家和小說家,開 芬蘭 現實主義的先河,被認為 芬蘭 小說和戲劇的奠基人。在他短暫的36年的生命中留下了大量的文學作品,他的第一部重要作品《庫勒沃》(1864)取材於民族史詩《卡勒瓦拉》,成為 芬蘭 戲劇史上第一部傑出的悲劇,1860年獲 芬蘭 文學協會劇本獎;其代表作《七兄弟》(1870),通過描寫七兄弟的不同性格和理想,反映了底層百姓的訴求和願望,被譽為最受喜愛的 芬蘭 是大文學作品之一,其他如喜劇《荒原上的鞋匠》(1864)、諷刺喜劇《訂婚》(1866)等等都深受廣大人民的喜愛。他的作品和他不同的時期的感悟有很大的關係,青年時期,作品富有生活氣息,感情真摯,性格突出,有鮮明的現實主義特點;晚年則帶有不同程度的宗教色彩和說教。

在中央火車站廣場東南方向10分鐘路程的參議院廣場,有一座氣派壯觀、造型華麗、體現 芬蘭 建築設計藝術精華的路德派教堂~大教堂。

大教堂由 德國 設計師恩格爾設計,建於1852年。由於外牆面鑲貼白色 大理 石,通體潔白,又稱為“白教堂”。

在參議院廣場的 西北 10分鐘路程的河畔,有一座建在山坡上的教堂,那就是烏斯別斯基大教堂。該教堂是 芬蘭 東正教會主教座堂,是 歐洲 最大的東正教堂,由俄國建築師Gormostayev設計,建於1862年。因教堂的外立面飾有清水紅磚,又被稱之為“紅教堂”。

到 塔林 的游船在西岸碼頭,從酒店到碼頭有3公里多,早上還打不到車,走了一半才打到車。碼頭是新造的,設施很全。底樓的售票處窗口很多,自助換票機一長排。我看到窗口沒人,就把預定單和護照遞進窗口,直接就把往返船票打印出來,也省得再去自助機上摸索了。候船大廳在二樓,幾台自動電梯直接上去。候船大廳很大,前面有一個很長的陽臺,陽臺上有桌椅,可以在候船的間隙喝喝咖啡, 芬蘭 人什麼時候都忘不了喝咖啡。從陽臺上往下望,下麵是汽車的出港道口,一排閘口很氣派。大廳的兩端,兩條長長的橋廊伸向海邊,客人從那裡走向船邊上船。

到 塔林 的游船很大,長度比那種 地中海 的郵輪略短,高度要低一些,好像有10層,上面吃喝玩樂買一應俱全,免稅店的商品價格非常便宜,就連 赫爾辛基 的當地人也會特意來乘船買東西。

乘船的人很多,沒座位的星級客人把餐廳的座位和船尾及船頂的位置坐的滿滿的,要份飲料加甜點,邊吃邊喝邊欣賞海景,好不愜意。我因為在 塔林 實際時間不足4小時,不想再花時間在 塔林 吃中飯,所以也在餐廳點了些海鮮飲料甜點當作中飯。一般到 塔林 船行兩個小時,在12:30過一點,船靠 塔林 碼頭。

塔林 ,是 愛沙尼亞 的首都,也是最大的城市,總面積約160平方公里; 塔林 和 赫爾辛基 隔 波羅的海 相望。 塔林 三面壞水,風景融貫古今,傳統與現代的建築涇渭分明,老城以保留完好的中世紀的建築雄冠 北歐 , 新城 則以超現代建築讓人眼前一亮。

現在對於 塔林 一日游,是 北歐 旅游的一大賣點,特別是有些旅行社把加上 塔林 游作為一種安利來吸引游客,有的網站甚至把單游 塔林 要價4、5萬等等,這未免有些誇大其詞。對於 塔林 ,我的印象是老城的中世紀建築和 歐洲 其他小鎮的建築有相似之處,如果 歐洲 小鎮去得比較多的游客,可以不去。如果不大去 歐洲 的或是時間上比較充裕的游客,可以一游,但要麼不去,去的話最好住個兩三晚,靜下心來細細品味。 歐洲 的小鎮,最大的看點就是紅頂和尖塔,油亮的石板路,廣場前的咖啡館,但各有各的風格和特點, 塔林 的特點就是因水而生,如水般潔凈,似水般繽紛,是映射在水與天之間的璀璨 。

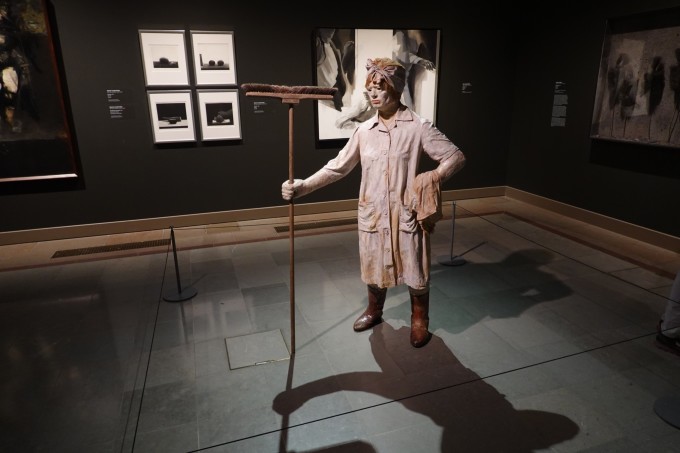

走進博物館,奪人眼球的是一條長長的172米的玻璃屋頂長廊。這個玻璃屋頂非常漂亮和實用,白天,太陽透過玻璃給游客帶來陽光的溫暖;夜晚可以透過玻璃仰望浩瀚無垠的天空繁星點點,冬天的 北極 光會在屋頂舞動著不同的樂章,給人驚喜。地面是用 芬蘭 最堅硬的花崗岩鋪就,展館里的板凳是由當地特產的樺木和馴鹿皮做成的。展館展出的“北部生活方式”給參觀者帶來了從古至今 芬蘭 北部灣 拉普蘭 人生活和生產的展示。它分成三個部分: 拉普蘭 北部地區 、 拉普蘭 南部地區和 羅瓦涅米 地區。人們通過圖片、模型、紀錄片和聲音瞭解北部人民的生活和生存狀況;瞭解各種 拉普蘭 的動植物、傳統服飾和幾百種的生活物件,使人們深切的體驗到 拉普蘭 人是怎樣在惡劣的氣候條件和生存狀態下,頑強地用他們的智慧和創造力堅持下來,並建設出他們美好的家園。