[西班牙]紅色狂想曲——送給自己的青春巡禮

就在我出站的時候被身後兩個姑娘拉開拉鏈將錢包拿走。其實本來錢包是貼身設計我都是背在前面的,但當時就是大意了放在背包後面還是打開拉鏈就能看到的位置。在出站的電梯上其實似乎感覺到後面的背包被人動了,但並沒有反應過來只是向前走了一步,但出站以後我明顯看到了一個姑娘將我的錢包拿走了。

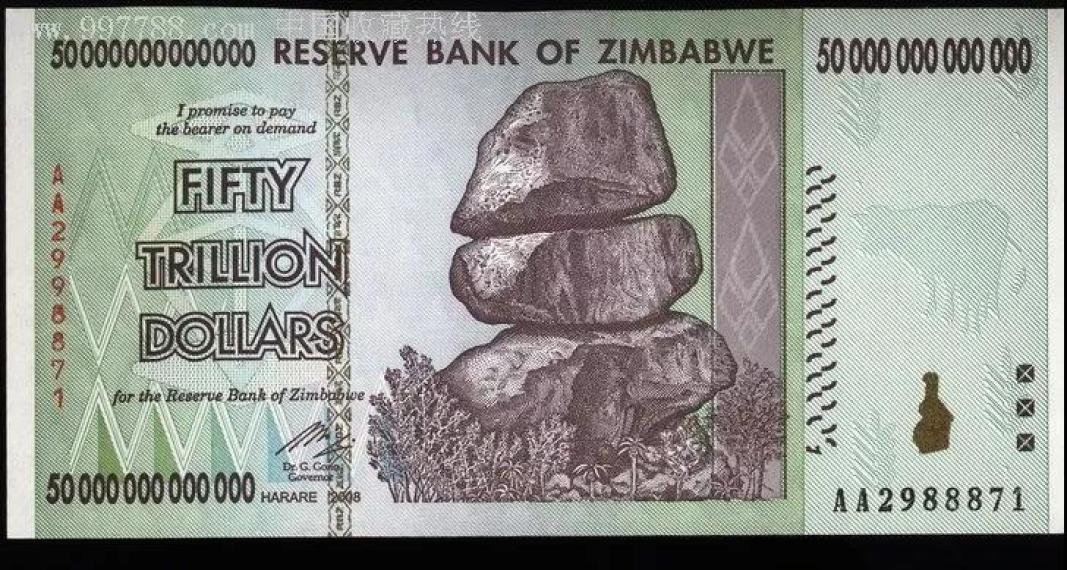

我拽住那個姑娘,姑娘翻開自己的包說不是她拿走的,於是我又拽住另一個姑娘,這時那個姑娘跑開了。我知道事情可能麻煩了,我的所有現金和卡都在裡面。我讓周圍的人幫我報了警,警察過來之後搜了她的身,但什麼都沒發現。這時,這個姑娘又向我身後指了指,我丟失的錢包都回來了。卡都在,150歐元現金不翼而飛。在警察的查詢下,這個姑娘是慣犯,99年生的小孩。在大雨的天氣只好再步行前往警察局做筆錄。但其實結果我也知道,但好在購買的保險根據在警局做筆錄的材料得到了一定的賠付,基本上也覆蓋了損失。但毋庸置疑地,這也確實影響了我的一路心情。

此時的 托萊多 對我而言,已經失去了興緻。簡單走走之後,我登上了返回 馬德里 的巴士。

於是,我來到了 塞維利亞 。

科爾多瓦 的穆斯林政權瓦解之後,穆斯林統治下的 西班牙 分裂成為了一些小王國,這其中 塞維利亞 的實力最為雄厚。12世紀,來自 摩洛哥 的嚴肅伊斯蘭教教派穆瓦希德人奪去了 西班牙 的穆斯林政權,從此 塞維利亞 成為了王國的都城。直到費爾南多和 伊莎貝拉 的大軍抵達 塞維利亞 ,伊斯蘭的禱告已在此千年。

當然這不是 安達盧西亞 穆斯林的結束,在王國的陸續收復進 卡斯 蒂利亞的囊中之後,僅存的 格拉納達 的王國成為了伊斯蘭在 伊比利亞半島 最後的輓歌。

由此 安達盧西亞 成為了 歐洲 最為異類的地方,伊斯蘭與 歐洲 產生了從未有過的交流,這也成就了 安達盧西亞 ,成就了這個混雜了不同文化的獨特地區。

廣場中有幾個佛拉門哥舞者在秀著舞姿。兩名身姿妙曼的女子用足尖舞動著一場關乎自由與嚮往的旅程,和著激昂的吉他與撕裂的歌聲。

變與恆,動與靜,在這個本就浩瀚深邃的宇宙中兩個極端往往朝著模糊的方向存在。當萬物放置在一個沒有邊界的空間中,一切變化都已經永恆。

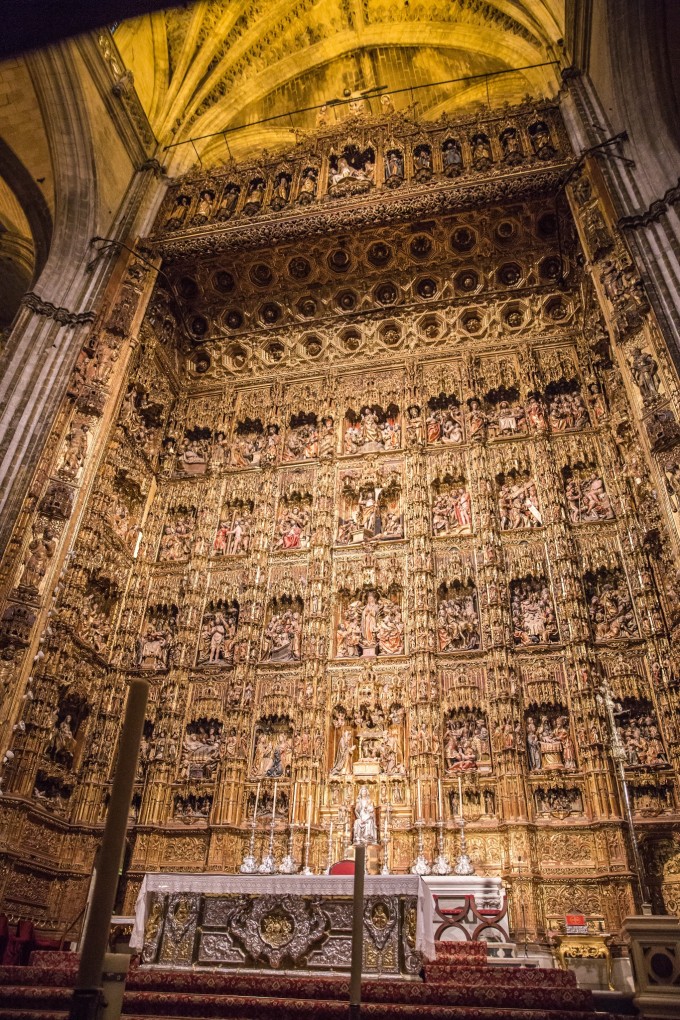

當我站在 塞維利亞 大教堂外第一次目光觸及時,已經深深被眼前這巨大而精美的建築物所折服。是的,巨大,名列世界三大教堂、哥特式教堂規模之首;精美,顯然這裡跟 歐洲 的教堂都那麼不同,牆面上的精緻雕刻紋理清晰顯示了伊斯蘭文明留下的痕跡。大概跟這座本就不那麼普通的城市一樣,伊斯蘭與天主教、 北非 與 歐洲 的愛恨情仇早已滲進了萬物深處,就連世代生活在 伊比利亞半島 上的 西班牙 人來說都與 歐洲 人有著那麼不一樣的微妙差別,只因為他們的血液里已經早已混入 北非 或 中亞 的異域血統。

自覺的宗教寬容的概念,是在現代才出現的。在人類的大多歷史時期里,他只是一種自然發展的、欺負不已的不穩定狀態。隨著歷史的變遷,處理得好一些時,不同宗教或是不同教派能夠融洽地相處;搞得不好的時候,他們又相互敵對甚至在內部也自相殘殺,對外則征戰不已。可是,似乎有這樣的規律,一個民族,一個宗教,越是興盛強大,對自己約有信心的時候,就越容易做到寬容。