【Larger than life之七】———禪是禪非,自在緬甸

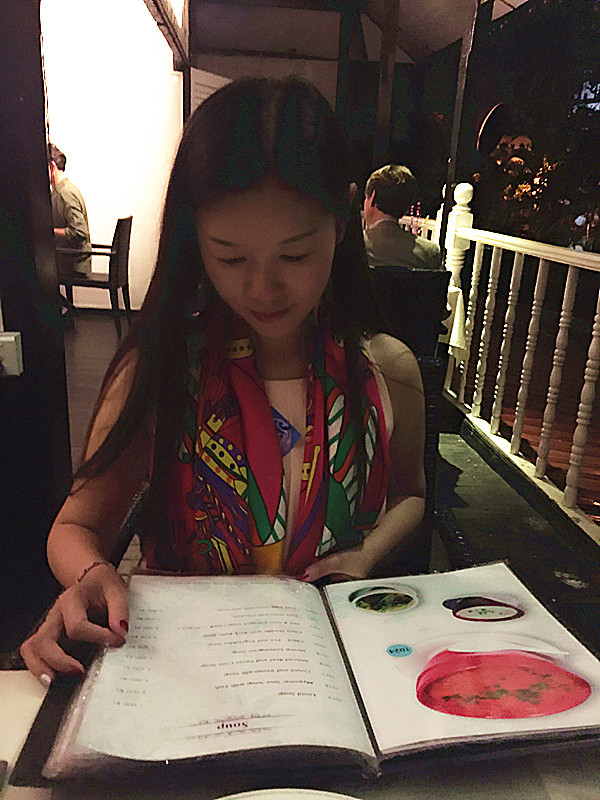

晚上,在地圖上推薦的一家餐廳吃飯,算是當地比較“豪華”型的,味道還算可以,人均五十塊,倒也便宜。在這裡要求我已經不敢太高了,只要能吃不拉肚子就好。因為在 蒲甘 一餐拉肚子三天的經歷實在是難以忘懷!這家餐廳,主要以家族型聚餐為主,看見很多當地人過來用餐。當然,也有不少歐美游客。

回到hostel,收拾行李,明天就要去馬哈希了。

忽然馬路上傳來樂器的擊打聲及歌聲吸引了我,我跑向陽臺,果然,是一對父子沿街賣唱,每隔十米就駐足停下兩首歌。我聽得入迷,他唱得入神,我清楚的看見他的表情,那般安寧。就這麼聽著,竟捨不得回房間,按下手機的錄音健,許久我才反應過來。朝著樓下方向揮手大聲喊,hello, waiting for me,please!看著他回望向我的方向,我不知道他聽懂沒,轉身跑回房間,抓起錢包,不管身上還穿著睡裙就噔噔噔跑下樓梯,奔向門外。看到他們又開始唱了起來,我鬆了一口氣,還好沒走。將錢放在孩子手裡,然後雙手合十,竟又有些不敢看向他們的眼睛,生怕自己的行為變成一種施捨或傷害。微笑跑回二樓,又在陽臺上看著他們,許久許久。直到他們一路唱,一路走,最後消失在我的視野里。

後來有一天我又在這個時間點走回這條街,下意識的尋找他們的身影,卻沒有發現。大概再也無法相遇了吧。

這音樂聲帶著稍許的蒼涼,在這個黃昏的時刻,在我即將閉關的前一個晚上。我想我會一直記得。

【Mahasi meditation篇】

\-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

There is something inside,that they can’t get to,that they can’t touch。That’s yours。那是一種內在的東西,他們到達不了,也無法觸及的,那是你的。

禪修的意義於我,並非心靈凈化或找回自我或功德圓滿,僅僅是尋一清凈純凈之地,做心態及生命的修複。這麼些年,把心拆了縫,縫了又補,縫縫補補,一年又一年,以為修複了,卻不知傷口早已潰爛感染,生了根發了芽,讓你無處可逃。

上午九點,如約來到Mahasi meditation centre ,到了大門口,保安大叔大概看到我拖的行李箱,便知我是來修行的,指指大門左側的office,手續出乎意外的順利,簡單的填寫了個表格,都是些基本問題,然後就收了我的護照,告訴我離開時再過來取。所有預想的難題都沒有發生,我鬆了口氣。

安排宿舍的大嬸給我分配了房間,竟然是一人一間。我本以為可以幾個人一間,晚上還可以交流交流,看樣子連交流的機會都沒了,第一次進入這樣的環境,加上自己畢竟並非什麼信徒,只是想避開世俗生活,體驗另一種生活,感覺自己沒有絲毫的虔誠之心,心裡竟有些怯生生的了。

大嬸給我取來禪修期間的兩套衣服,還有床單毯子一些基本物品,看我笨手笨腳地研究蚊帳不知道要怎麼掛,她又笑了,很麻利地替我綁好了紋帳鋪好床,並交代我有什麼事情都可以找她。我有些不好意思,在 深圳 獨立生活了這麼多年,好像很多方面還是個白痴。但隨即又心下釋然。這笑容足以抵擋心底的那些膽怯了。心一點一點地定了下來。

去meditation hall的路上,遇到先前的大嬸,拉著我手就走。我也不問,任由她牽著,多奇妙的感覺,我一向排斥陌生人的肢体接觸,此刻我卻心裡喜滋滋的。帶著我坐在她們的休息室里,原來是帶我聽錄音,調到中文版,坐下差不多半小時聽完。大意就是一些如何打坐如何行走,禪修的註意事項。然後告訴我第二天下午三點到interview hall,介紹我的老師給我認識。

禪修的服裝是統一的。上身是件白襯衫,下身是類似裙子的“紗籠”。大概是我確實是個比較笨的人,以致於每天穿紗籠我都搞不定,草草地往腰間一系,常常走著走著就鬆了,後來我便乾脆打上死結。但每次路上遇到管宿舍的大嬸,她也不管我們正站在路上,拉住我就幫我重新系了整理。我呢,就四處看看,祈禱不要有人看見,實在是太丟臉了,要知道所謂的“紗籠”就是一塊布……

在宿舍樓大門、冰箱處、meditation hall,四處貼著這些溫馨提示,似乎禁語也習慣了。

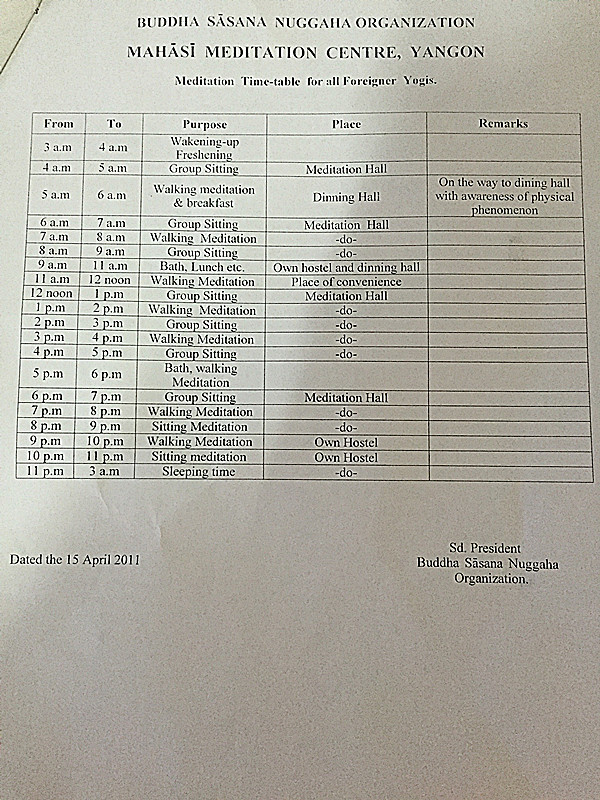

關於禪修時間:早上三點起床,五點半早餐,十點午餐,一天兩餐,到晚上11 點休息,其餘時間基本為sitting meditation and walking meditation交替,當然全天要保持緘默無語。我對食物依賴性倒還好,上午十點半後不再進食,很快就適應。但對每天三點起床,一直沒做到過,天天睡到五點多直接起床吃早餐的……

關於飲食:與我們想象中的不太一樣,原本認為應該都是吃素,但完全不是。五點半的早餐一般都有麵條和白粥,而麵條我吃了一次後再也不肯吃一口,遠遠聞著麵條的味道都覺得無法忍受了,所以每天早餐就是一碗白粥,但是沒有下粥菜,也是難受得很,以致於我覺得下次出國必須要帶幾包榨菜。十點半的午飯有葷有素有湯有甜品,很多時候還有冰淇淋吃。當然,菜的味道肯定是一般的,對於我肯定就是差不多屬於難以下咽,所以我每天僅僅是隨便幾口就結束用餐。但冰淇淋味道還是不錯的,以致於我每頓就眼巴巴的等冰淇淋上來,偶爾沒有我就好失望。

在馬哈希的第一晚。閉上眼,陷入睡眠。兩塊拼湊的木板就是床了。我不敢動,稍動一下床便吱吱作響。整個宿舍樓安靜得實在不像話。

一直習慣於睡覺前處於放空的狀態,所以大部分時候是一夜無夢的。但也是及其淺顯的,不能有光線,不能有聲音。某些方面我又是個尤為敏感的人。

半夢半醒間,群狗的嚎哭聲把我驚醒,此起彼伏,是從來沒有聽過的狗的哀鳴聲,類似狼嚎。一聲接著一聲,異常的清晰,從窗外傳來。這哭聲,聽得心裡疼極了,淚濕了枕巾。大概每個人都有個獨特的開關。

這註定是個難得,難忘的夜。似夢非夢。所有的樂與悲都被最大程度的顯現。有些混亂的片斷。

一個男人。一個女人。

一個似乎模糊,又似乎清晰的身影,嘴角微翹,歪著頭看著她。

“你是誰?”她好奇地問。身著淺色細格子襯衫,乾凈利落,身材修長,面容帥氣,似曾相識。他卻一動不動,就這樣望著她。那是一雙漆黑的望不見底的眼睛。似溫和,卻又似冷漠。慢慢地,那眼中滲出了淚水。女人獃獃地望著他,一種難以名狀的悲痛,突然就揪著了胸口。像是不受控制般,哽咽著,淚流滿面。

“無論你走到哪裡,我都能在人群中找到你。如果你不在人群里,也是在我的心裡。”“我們會相愛,相守終生。”他一字一句。

那份感情,已經在她記憶遺忘的最深處,依舊濃烈似火。一旦被喚起哪怕一點端倪,就會灼痛她的全身肺腑?

那雙深黑深黑的眼,就那麼凝望著她。令她心顫。淚大滴大滴地掉。心臟部份有一種難以言喻的痛,瞬間蔓延開來。好像在另一個時空,曾經兩個人彼此追逐纏繞,世界上再沒有另一個人,能夠取代他對她的意義。

What if something had happened to you ? What if I couldn’t get to you ? What would I have done without you? You’re my family. You’re all I’ve got.

忽然切到另一個畫面。她獃獃地坐在那裡,仿佛一切被掏空,絕望到了極點。她是那樣高傲的人啊,居然會有這樣的表情。她說,你不知道,他溫柔的時候有多好。

外面終於漸漸靜了下來。

她也開始慢慢沉澱下來,緩下來,所有的畫面瞬間抽離。她停住,把臉埋在蜷著的身體里。那個人,可否像她這樣頻頻迴首?

一個人生活,只能獨自扛著所有事,咽下所有的情緒,總是夢見你牽著我的手。

這世間,求而不得的人那麼多,還不是都得受著,其實一輩子挺一挺也就過去了。曾經擁有過,也是好的。孤身的日子,始終這麼安慰自己。

所以,慢慢又嘴角上揚了起來。原來,笑得好輕巧。不知多少個日子,吃飯、走路、睡覺的時候,不知不覺就走了神亂了心,表情卻始終沒有絲毫變化。

清晨五點半排隊用早餐,六點從食堂出來,便是僧侶們排隊出門面施的時間了,看著眼前緩緩升起的第一樓晨曦,看,這日出多美。朝霞滿天,幾乎映紅了半邊天,月亮和星星似乎還在頭頂,我看見自己笑了,自然而然的笑了。

出乎意料的是,我的老師是個華僑,我幾乎第一眼便喜歡上了這位老者,慈眉善目。他的中文並不非常好,剛開始我幾乎聽得十分吃力,真想說老師你別講中文了,你直接和我用英文講吧,大概我還能聽懂些。後來好不容易才聽清他的中文腔調,竟也習慣了。他告訴我,他在這裡已經修行了差不多20年,而過完 中國 年正月初四就是他的七十歲生日了。

來這兒的 中國 人是少之又少,所以我的老師也就只有我一個學生,手把手的教,認真的不可思議。一定是先仔細解釋幾遍確認我明白了意思,然後我再打坐或者行走,往返幾遍,確認我沒問題了,才讓我回meditation hall去。

打坐的時候,我有那麼幾次總是忍不住走神,或是偷偷睜開雙眼亂瞟,一眼就對上了老師眼神,我便燦爛一笑,老師也回我笑容,沒有絲毫的不耐煩。我想,他是什麼都明白的吧。

我也沒想到老師這麼“敬業”,明明不是一個虔誠的信徒,一個游客體驗生活而已,卻這麼認真的教我,我便又感動不已,暗下決心一定好好修行,不辜負老師的用心。生活中何嘗不是如此?別人什麼樣的態度不重要,重要的是你要知道自己該做些什麼,自己該用什麼樣的態度去對待他人。臨走前,又拿了書本和CD碟片給我。

我從不是一個信徒,從不是一個宗教信仰者,卻硬是闖入了這佛門聖地,看著他們虔誠無比每日的打坐行走,我卻總靜不下心來,坐上二十分鐘便渾身僵硬,頭昏無比,感覺無法忍受。

第一天教我的一個姑娘,是個 越南 人。哦,大概叫女人更合適,後來我才知道她已經38歲,但看起來就像二十幾的小姑娘似的。她在這裡已經修行了好幾年,每次看到她的臉,我都不禁嘆息,有點替她惋惜,這麼白嫩這麼有靈性的小臉龐,怎麼就進了這兒呢?又轉念一想,覺得自己的心真的不夠純凈,選擇這樣的生活未嘗不好,我真的該好好修行了。

有時我會對這些虔誠的修行者充滿仰慕的,何為信仰?不管生活變得多糟糕,就算迷茫得根本看不清前方,但當你執著於某一種信仰時,那些執念就會在心底生根發芽,你會篤信,自己所有的願景終將實現,它讓你對明天有所期待。記得七年前從 稻城 亞丁 回來後,曾寫過游記,標題是,“你就是我的 香格裡拉 ”。如果說我曾經有過信仰,那麼我唯一的信仰就是,愛你。而今,努力做一個內心豐盛的旅行者,成為新的信仰。

帶著你的義無反顧,繼續走吧。唯有如此,你才會慢慢放下。只有刻骨的愛過,你方知那個人有多重要。只有你獨自行走過,你才明白內心有多豐盛。我想,最難的永遠不是放下,而是重新開始。

她替我拿來坐墊與蚊帳,掛好,我的位置就在她的左手邊,挨著。心裡便多了些安穩。

每當我打坐心裡開始動蕩時,一轉頭,看著她那麼年輕稚嫩卻讓我覺得好安然的臉,我的心便又慢慢靜了下來,這是我見過的最淡定的臉龐。

有過幾次反覆,漸漸我便喜歡上了這樣的生活,打坐一小時,行走一小時,沒有了說話的欲望,只看內心。竟不覺得一點煩躁,只覺安逸,確實我能接受的生活方式越來越多了。好的壞的,窮的富的,我都適應。

只說必要的話,只做必要的事。原來,內心徹底安靜的感覺是那麼那麼的好。

每周都有固定時間去interview hall,也就是report時間,來這裡修行的國外人並不多,我在的這段時間,不超過十人。但report是分國家的,大概是因為語言問題吧。每次 中國 人和 韓國 人一批,當然 中國 人只有我一個,每次僧侶們都讓我坐在最前面最中間,離長老最近的地方,但我一直沒學會虔誠的去磕拜……report時間,你有任何疑問都可以問長老們,他們也會問你的禪修心得,有沒有什麼困惑之類。

每周日下午三點都是所有老外禪修者學習的時間。我發現無論多少人,哪怕我躲在最後坐著,也會在開始前被“請”到最前排中間,想隱身都沒辦法,難道我特別有佛緣嘛。每周學習一章,先是僧侶念一遍,再由每個國家的代表照著念一遍。 中國 人只有我一個,我心裡其實直嘀咕,我念中文都沒人懂,我念什麼他們都不知道啊……當然結果,我還是非常認真用心地學習,念完,嗯,教大家中文嘛。奇妙的是,當我細聲念著的時候,竟覺自己的聲音從未如此的溫柔動聽,想了許久,大概是因為心在這裡的緣故吧。在這裡,你就是個溫柔的人。

只是一低頭看見自己塗得鮮紅的手指甲,心虛得不行,恨不得把手完全藏起來。