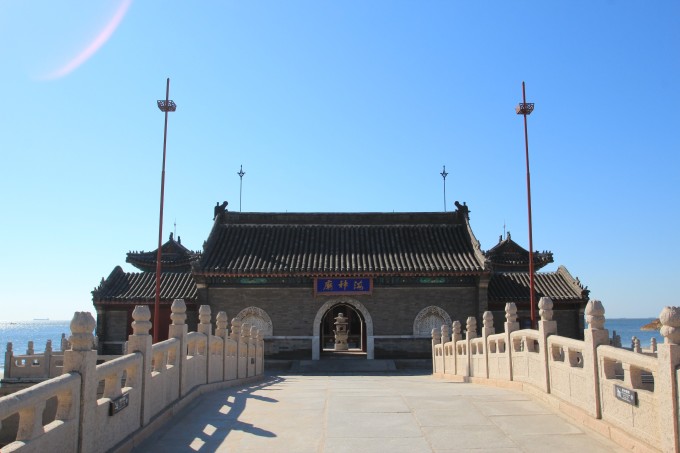

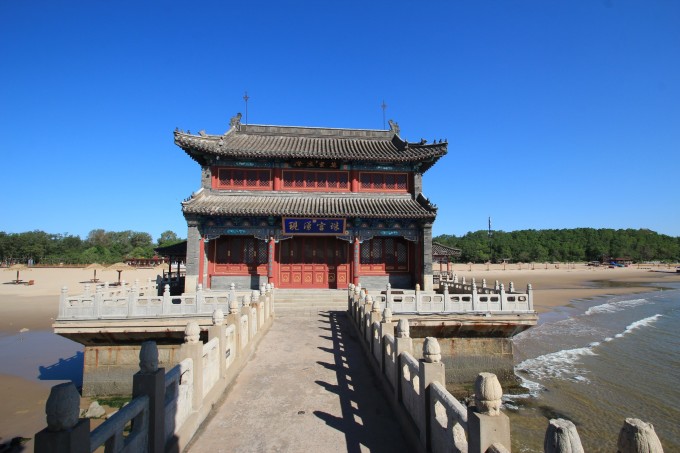

幽薊東來第一關,襟連滄海枕青山----山海關

從戰國時的秦國、趙國、燕國開始到明朝末年修築的長城,歷來就是中原農耕民族對付北方游牧民族的手段。且不說長城沿線埋下了多少屍骨,耗費了多少財產,就是以軍事上的作用而言,長城又何嘗達到了中原統治者當初的目的呢?實際上一旦中原王朝失去軍事實力,長城就形同虛設。秦始皇死後匈奴就越過長城占了河套地區,明朝末年清兵出入長城如入無人之境,真正沿著長城作武力對峙的例子並不多見。

長城的存在固然多少遏制了北方游牧民族對南方的入侵和破壞,但同時也限制了民族間的交流和融合,固定了農牧業的界線。所以歷史上修築長城次數最多、工程量最大、質量最高的明朝,正是對 西北 和北方最保守、最無作為的王朝。隨著長城的最終完成,明朝的勢力再也沒有越出 嘉峪關 一步。

有人說:長城是由歷史的命運所鑄造的一座巨大的悲劇紀念碑。它無法代表強大,進取和光榮,它只代表著封閉,保守,無能的防禦和怯弱。長城還把自詡自大和自欺欺人深深地烙在了中華民族的心靈上,他們寧可花費巨大的精力修建萬里長城,把自己封閉起來,固封自守,決不會對外擴張侵略。

歷史學家講究要以第三隻眼睛來看待歷史,不可以以今天的標準去衡量過去的人和事。今天,功與過評價不再重要,萬里長城用一個最具體實用的建築物介入歷史,在我們民族的古老心靈和集體記憶中完成了一次超越物理意義的精神建構。

正如那首歌所唱的“萬里長城永不倒,千里 黃河 水滔滔”!