土耳其,藍色秋天裡。

我告訴他我不買東西,他友好的走開了。

後來一個 俄羅斯 小哥走過來,問他可不可以坐在我身邊。

兩個小時後他要跟著旅游團離開 伊斯坦布爾 ,而我也要在兩個小時後去搭乘飛往 卡帕多奇亞 的航班。

兩個陌生的人就亂七八糟的聊著天。

滿大街的 中國 同胞,感覺熱氣球大約是要被 中國 人承包了。

格雷姆小鎮上的 蘭州 拉麵和 北京 餐館,不得不讓人佩服 中國 同胞走向世界的腳步。

只計劃在 卡帕多奇亞 獃一天,不幸的是那一 天全 部熱氣球由於天氣原因取消了。

租了一輛單車、從一個小鎮騎行去另一個小鎮,氣候植被地貌,像極了我小時候生活的 庫爾勒 ,竟然看著那些在藤蔓上風幹了的葡萄我有一些想家。

中途單車在無人區爆胎,那樣的絕望無助,這也許是獨子旅行的不開心處。

後來的後來,遇見三個外國瑜伽友嘗試幫我攔車失敗了,最後是一個 香港 的男生開車送我回了小鎮,我甚至都不知道他的名字。

陌生的人要麼問我是不是來自阿拉伯、要麼問我是不是 突尼斯 人,還有一個不會講英語的 土耳其 老婆婆走來向我問路,哈哈哈。

旅游於我,大約就是遇見陌生的自己。

半夜拿著機關槍的警察上車查身份證,明明全車只查 土耳其 人,但他要求我也拿身份證出來,本來想說我是 中國 人,他拿著槍的樣子實在有點讓我害怕,我就只好掏出護照,他才走開。

費特希耶 是我很愛的城市。

在街上一家吉普賽女郎般的店里淘來了這條項鏈,喜歡的不得了。

騎著單車穿梭在海岸的自行車道,海風和陽光。

路過一個公園,面朝大海,裡面分佈著開放式的圖書館,有人坐在那裡看書,有人聊天,有人畫畫。

住宿的酒店百分之八十是來過冬的老年人。

有一天晚上一桌七八個老爺爺和老奶奶在自拍,另一個角落是我遇見了好幾次一個人用餐的老奶奶。

不想寫了、我又變懶了。

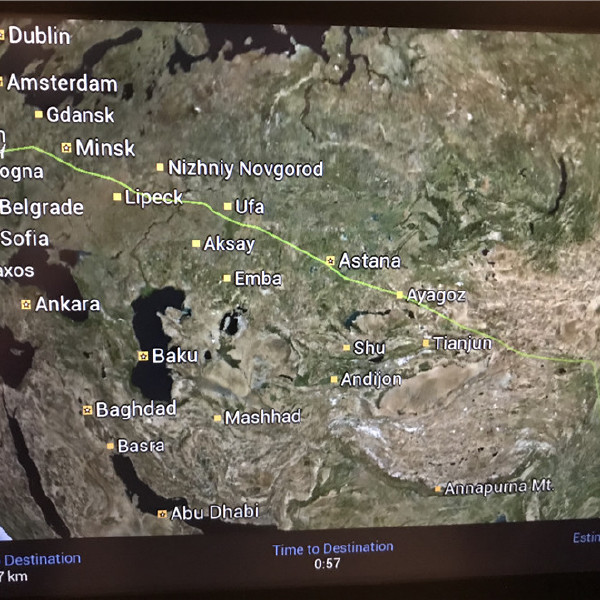

下一段旅程, 莫斯科 的大雪。