東歐15國行(十五)波黑

波斯尼亞和黑塞哥維那 Bosnia and Herzegovina (簡稱: 波黑 ),首都: 薩拉熱窩 ,國土面積:5.11萬平方公里,人口數量:417.3萬人,人均GDP:4796美元,貨幣: 波黑 第納爾,主要宗教:伊斯蘭教、東正教、天主教

1945年南斯拉夫各族人民取得反法西斯戰爭勝利,成立南斯拉夫聯邦人民 共和 國, 波黑 成為其中的一員。 波黑 在南斯拉夫時期便是聯邦內較貧窮的地區之一,獨立後又發生了內戰,經濟受到嚴重損害。

波黑 太複雜,一個國家,兩個實體: 波黑聯邦 及 波黑 塞族 共和 國,三個民族:克族、穆族、塞族,四個宗教:伊斯蘭教、東正教、天主教和基督教。

1991年6月起,前南斯拉夫開始解體, 波黑 的穆斯林、 塞爾維亞 和 克羅地亞 三個主要民族就 波黑 前途發生嚴重分歧:穆族主張脫離前南獨立,建立統一的中央集權國家;克族也主張獨立,但希望建立鬆散的聯邦制國家;塞族則堅決反對獨立。各派勢力互不妥協,矛盾激化,結果就打起來,導致“ 波黑 戰爭”爆發(1992年4月至1995年12月),這場戰爭是第二次世界大戰後在 歐洲 爆發的規模最大的一次局部戰爭。

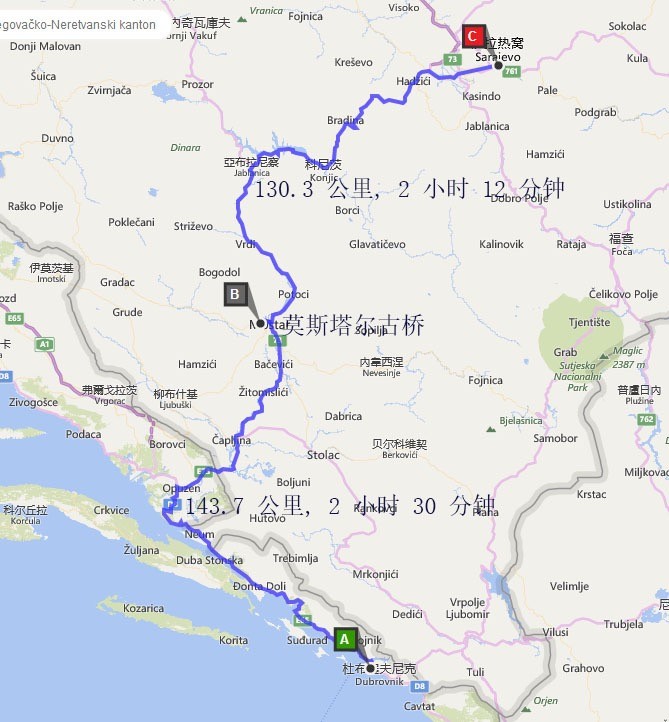

對於國人,說起 波黑 不熟悉,但提到 薩拉熱窩 ,大家都印象深刻,上世紀七十年代一部南斯拉夫電影《瓦爾特保衛 薩拉熱窩 》讓我們記住了“ 薩拉熱窩 ”,記住了“瓦爾特”。提起“瓦爾特”,我們就會想起他的面孔和身影,就會想起瓦爾特抱起機槍在鐘樓上掃射、與假瓦爾特格鬥的場景。當年的電影給我們留下太深刻的印象,以至於幾十年過去了還能想起電影里的畫面和臺詞。如今“瓦爾特”已去,但 薩拉熱窩 還在,我懷念“瓦爾特”,更嚮往“瓦爾特”戰鬥過的 薩拉熱窩 ,我懷著激動的心情奔向 薩拉熱窩 。

早晨我們來到維舍格勒小城的世界文化遺產 - 穆罕默德·巴夏·索科羅維奇大橋。這座宏偉的石橋建於1571年,當時的 波黑 正處於奧斯曼帝國統治之下,而該橋則是連接位於 薩拉熱窩 的奧斯曼帝國分部和 土耳其 帝國在巴爾幹地區控制的其他城市的交通要道。這座建在德里那河上的古橋共有11座石 造橋 墩,間隔11至15米,整座大橋長179.5米,遠遠望去古橋蔚為壯觀,白色石橋看上去渾厚堅固,值得慶幸的是,雖然經曆數次戰火的洗禮,這座古橋的主體結構並沒有受到很大損壞,現在成為 波黑 的一個旅游景點。

縱觀歷史, 薩拉熱窩 有些事情讓世人印象深刻,四五百年前奧斯曼帝國時期 薩拉熱窩 是巴爾幹地區最繁華、人口最多的城市;1914年6月28日, 塞爾維亞 人民族主義者加夫里洛·普 林西 普在 薩拉熱窩 暗殺了弗朗茨·斐迪南大公( 奧地利 皇儲)和他的妻子,這起事件引發第一次世界大戰;1984年冬季奧運會在 薩拉熱窩 舉辦; 波黑 戰爭中 薩拉熱窩 被塞軍圍困三年多。能讓我們留下記憶的還有電影《瓦爾特保衛 薩拉熱窩 》。