波黑薩拉熱窩|在七月盛夏 走進戰時嚴冬的戰爭童年博物館

只知道在老城區的貝格清真寺附近,具體哪個方位我不得而知。也許因為這間博物館太年輕,附近的路人並不比我知道的多。穆斯林宣禮的聲音開始在 薩拉 茲街道瀰漫開。行人的目光朝宣禮塔望去,漸漸放慢了腳步。我打了個寒顫,在人潮中更加手足無措。頭頂的毒太陽越來越烈,我背對人潮向相反的地方移動,企圖找到附近的居民告知博物館的確切方位。待我在一片灰色建築風格的世界里,終於尋覓到並不起眼的它時,已經是兩個小時之後了。

鬧中取靜的地理位置和陰沉低調的建築風格,也許正代表了 薩拉熱窩 人民對 波黑 內戰記憶的態度。就像散落在城市各個角落的 薩拉熱窩 玫瑰(詳見我的另一篇游記《 波黑 薩拉熱窩 |空氣在顫抖 仿佛天空在燃燒》),給帶著傷痛的人們一個靜靜思索的角落。我的這一番尋找經歷,好像契合了這座博物館的內在品質——你必須遠離人群,在平凡的生活區費心搜尋,才能進入這片沒有被多種意識形態綁架,靜默的紀念之地。

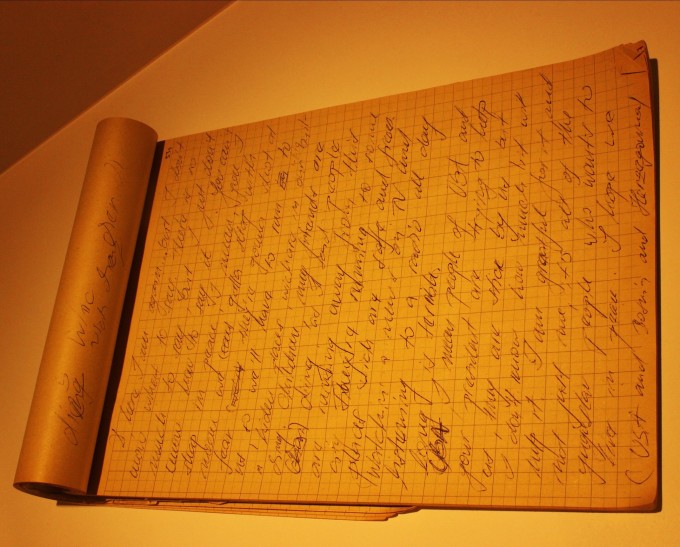

關上物品寄存櫃,售票處的小哥給我拿來了作為導覽的平板電腦和耳機,裡面有大量的圖片和視頻。最重要的是音頻,這些對應所有展品的錄音正在講述每一段童年記憶。掀開掛著黑色天鵝絨的門帘進入展廳。燈光昏暗,沒有其他人,一條深邃的走廊通向盡頭的房間。一路上都是展品,我在展櫃之間極為緩慢地移動著,每邁出一步就離靈魂更近一點。

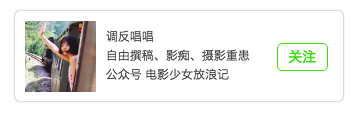

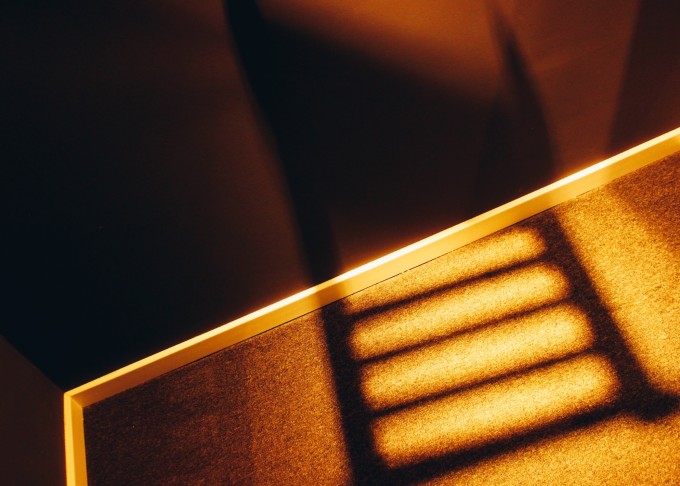

影子被牆角分割的鞦韆

“祖父在去世前給我做了一個鞦韆,等他做完,戰爭就開始了。我從來沒有在被自然包圍的戶外盪過它,關於它的所有記憶都發生在那個發黴的地下室里。大概有30多個人住在裡面。我的母親沒有時間照顧我,就把一個小鈴鐺系在鞦韆上,只為確認我是不是在地下室玩耍。

戰爭結束後,我把它作為珍寶送給小表弟。可他對這個並不漂亮的鞦韆完全提不起興趣。那個時候我才猛然意識到,它意味著我對於祖父的記憶、母親對我的關愛以及我們逃避日常的戰爭現實,於任何人都不一樣。現在,我不打算向我的孩子提起它,我想讓他們去公園裡盪鞦韆,無憂無慮,不再被戰爭故事煩擾。

而對於我而言,它永遠是充滿幻想、夢想和希望的鞦韆,是戰時 薩拉熱窩 圍城中最安全的藏身之處。”

阿斯特利德

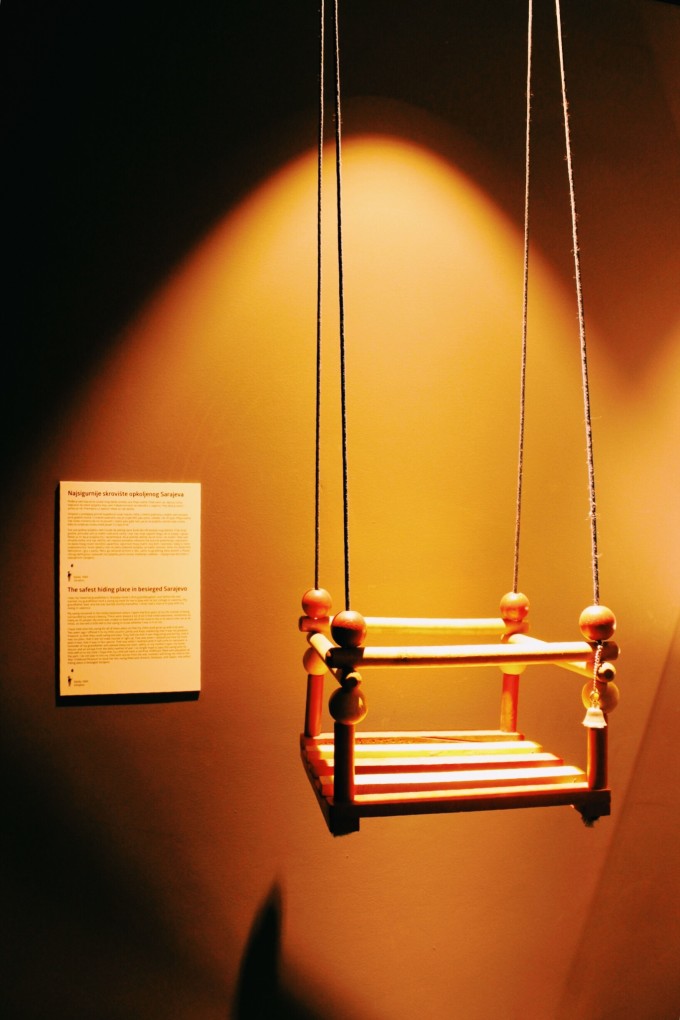

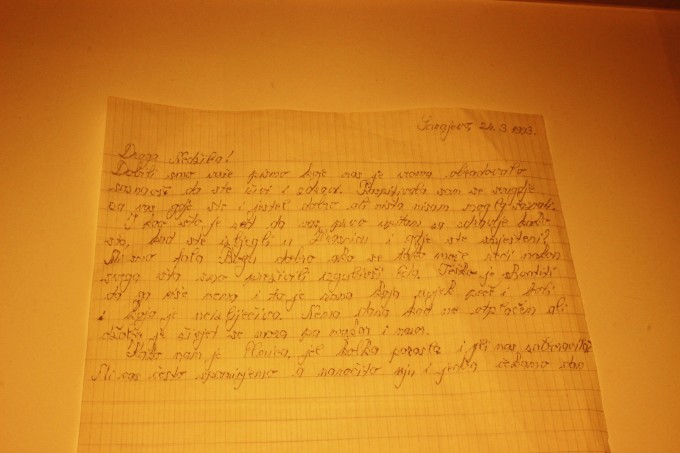

這個包裹里有糖果和阿斯特利德(捐助人)的照片和信件。它從此成了我生命的一部分。我從來不敢吃這些糖果,因為不知戰爭會持續多久,也不想很快吃完。

我試著與阿斯特利德聯繫,但地址不完整。他寄來的照片現在還在家庭相冊里。這張照片讓我羡慕,我也想擁有那樣的笑容和寵物。”

小烤爐

“我們知道了什麼是死亡。

十歲的哥哥被狙擊手擊中了心臟,只為出門給鸚鵡採些食用草。我們甚至不能舉辦葬禮。這件事讓我的世界徹底崩潰。

我們知道了什麼是新生。

妹妹出生在戰時的地下室里,那時候已經好幾個月沒看到天空、太陽和雨水了。她是我們的救星和希望,是生命戰勝死亡的象徵。

我們知道了什麼是生存。

我父親在1993年做的這個小烤爐,象徵著戰時的生存藝術。我們用書、報紙、鞋子點火,做了通心粉、豆子、麵包等。”

一本假護照

“四月的一天,我和鄰居家的孩子們躲在坦克裡,在士兵的保護下,偷偷越過國境線到達 克羅地亞 。當緊張局勢加劇時,我們去了 德國 。

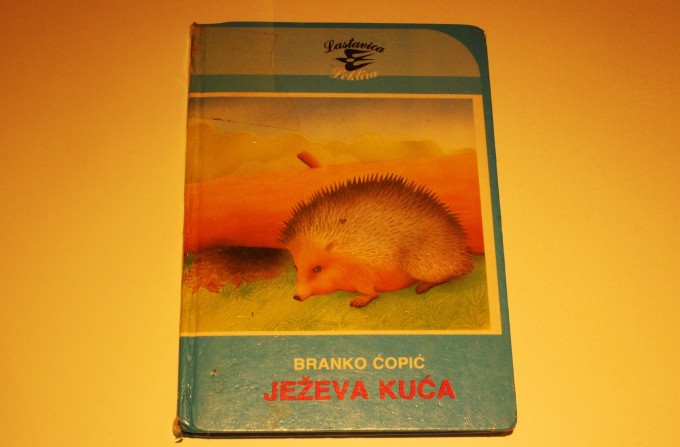

儘管所有人都對我很好,但我非常想念父母,想回到 薩拉熱窩 ,即便那裡正發生著戰爭。一些陌生人幫助了我,為了搞到新護照,他們在我的出生日期上做了改動,獲得了身份ID,還編了一個新地址。1994年,我通過機場的地下隧道回到了被圍困的 薩拉熱窩 。” 《刺蝟的家》

你可能會發現這本書缺了幾頁,因為在戰爭時期,書籍從一個人手裡傳到另一個人手裡的速度比 和平 時期要快得多。我也不知道為什麼,也許因為人們不喜歡在戰爭期間浪費蠟燭。”

一件帶血的兒童毛衣

藝術體操

可能引來殺身之禍的裙子

關於戰慄、悲慟、絕望的一切

她當時正在寫給我的信,一封未完成的信”

那場爆炸里,我的六個小伙伴全部去世了”

牙齒現在都留有痕跡”

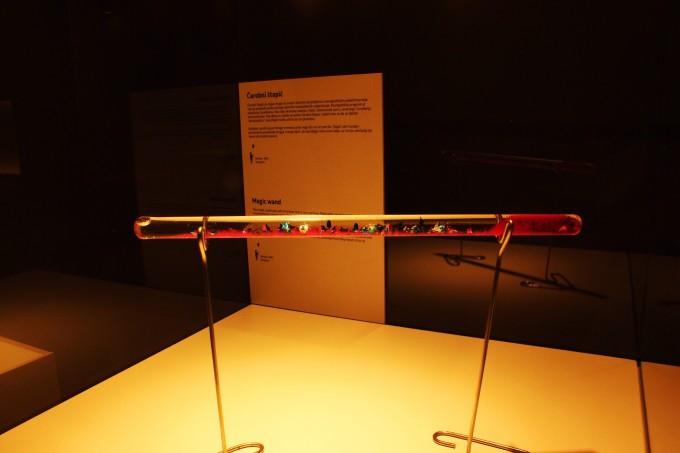

仿佛通過玩“abracadabra”就可以讓戰爭停止”

持續搖擺的鞦韆我順著出口的箭頭離開房間,在另一個昏暗的走道里,遇見了另一個鞦韆。我湊前閱讀著牆上的文字:

“當你推動鞦韆時,給了它動能。等鞦韆到達了最高點時,動能就轉化成為勢能。除非外力作用,這些能量的總和在理論上是恆定的,否則它將無限運動下去。你正在離開戰爭童年博物館,但是鞦韆將繼續搖擺,就像戰爭結束後的生活依然繼續一樣——因為生命將遠比我們和我們所經歷的要更長久”。

出門右轉,我沿著斜坡街道朝清真寺方向去,從死寂回到喧囂,從嚴冬回到盛夏。