24小時漫游魔女都會愛上的城市|九月在斯德哥爾摩逛博物館

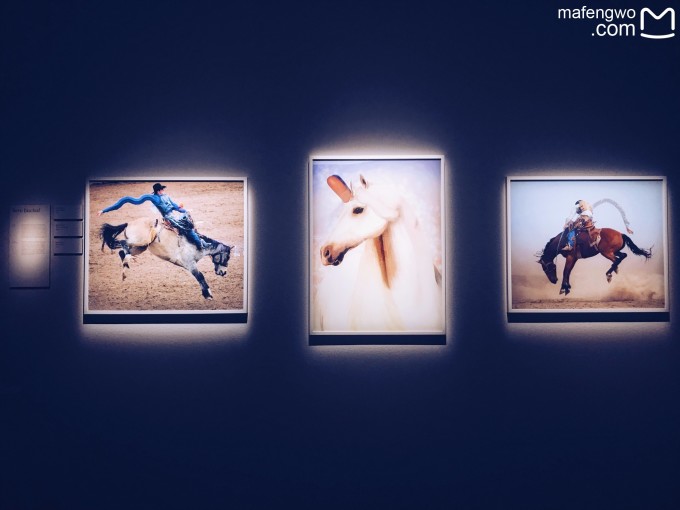

二樓是 荷蘭 女攝影師Viviane Sassen的個展,

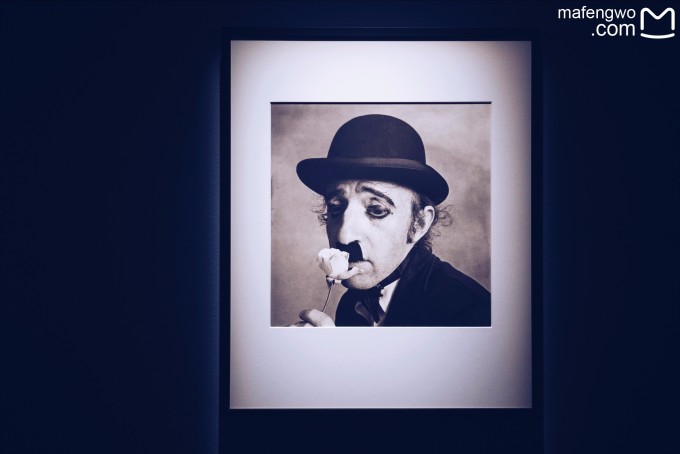

以及 美國 當代攝影大師Irving Penn的主題展。

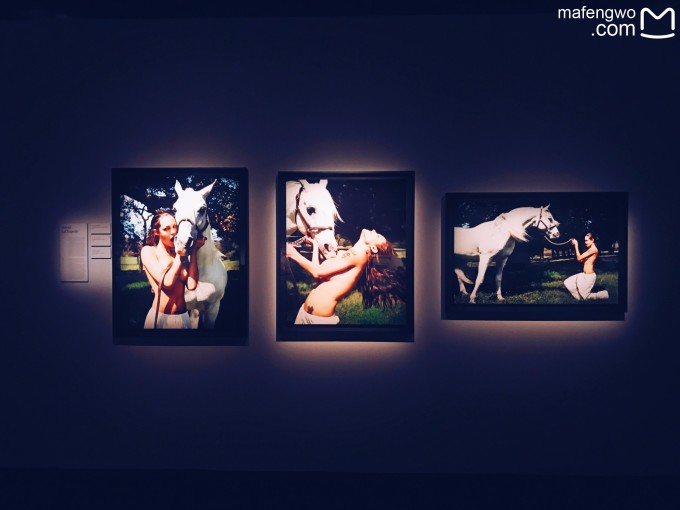

35歲的 荷蘭 女攝影師Viviane Sassen

有著自己獨特的視角,

她的展運用了很多鮮艷的色彩,

並且用觀覽者可參與和可互動的方式,

與她共享創作的成果。

攝影博物館推出了“Resonance”系列展。

這些展品來自於Pinault Collection。

說起這位大神的名字可能你並不認識,

但他拍攝的大量明星肖像你絕對刷到過。

他曾在《VOGUE》拍攝過至少150幅雜誌封面。

我的感受是大師們的作品在眼前的那種感覺

和在屏幕里或紙質刊物上看還是不一樣的啊。

這樣描述可能貌似直白且平淡,

但真的很佩服這所場館的布光,

無論自己的觀看感受還是拍出來的照片,

都會感覺是作品本身散髮出的魅力光芒,

註意力被牢牢地鎖在了作品身上。

通過布展人和創作者的用心,

可以讓更多人對攝影這門藝術燃起興趣。

官網參考: http://fotografiska.eu/

在 波羅的海 峽邊發了會兒獃,

畢竟走一天心雖然依然興奮,

但腳丫子已經不聽使喚了。

這個海灣是維京號郵輪停靠的港口,

這艘內海客輪每日往返於 芬蘭 、 瑞典 、 愛沙尼亞 三國的主要城市。

這個郵輪項目挺適合搭配於 北歐 旅行之間的,

但本次我們沒有將此項目計劃在行程內。

我們乘坐地鐵前往了一個距市區較遠的景點,

在Stockholmcitypass的介紹里推薦的Skyview。

據說是一個高處的全景觀望台,

汁先生掐指一算,

那裡覺得是比在攝影博物館頂樓餐廳

還要好的最佳日落觀測點。

神轉折,

我們七點半在完美的看日落時間到達那裡時,

被 歐洲 人早早關門下班的風格給喂了口閉門羹。

下班了!景點下班了!

在偌大的球形體育場館門口,

居然靜得連落葉刮過都聽得清楚!!

所以教訓是,

在 北歐 國家最好所有項目都提前做功課,

且最好是能預約的則預約。

不過找個沒人的地方看看夕陽其實也挺好。

說回到交通工具:地鐵。 我們是深夜到達斯京的,

就近住在了斯京的中心站附近。

第二天一早從“中心站”(T-Centralen)

這個斯京最大的交通中轉站出發,

開始了自助式公共交通的漫游。

其實,斯京的地鐵站就足夠你玩一天。

全長108公里的地鐵網是世界最長的地鐵網,

全程100多個地鐵站,

約90%被藝術作品所覆蓋。

每個地鐵站主題不一,

有的和所在地區的歷史淵源有關,

有的則是一些對於環境保護、世界 和平 、女權運動等思想的表達。

隨著主題表達的不同,色彩及畫風也是迥異的。

感謝那150多位藝術家的的嘔心瀝血,

換來了行人以及像我這樣慕名者前來的駐足,

讓川流不息的都市節奏中,

增添了或有趣或睿智或古典或童趣的音符。

有趣的是,除了這些受邀藝術家的作品,

斯京的地鐵站里還有不少“未授權”的展品。

愛塗鴉的年輕人,不放過展示自己的機會,

據說80年代起,嚴重的塗鴉現象就困擾著斯京地鐵。這讓斯京的地鐵系統管理者為了維護公共環境下了不少本錢。

於是政府每年要投入近1個億 瑞典 克朗來處理地鐵站塗鴉和其他文化環境的破壞行為。

斯京是個河流之城,

市區部分是由14個島構成的,

水域之下的地鐵自然就挖得特別深,

乘地鐵首先從手扶電梯深入地底,

這個過程能夠感覺得到與地上世界的隔離。

到了地下世界感覺有點悶或者說是有點懵,

若不是聽到軌道上的地鐵在穿梭作響,

很可能會以為自己進入到了某個岩洞景區。

因為與大多數展現城市現代化的地鐵站不同,

斯京地鐵站是岩洞風格的,

像是拉著你穿越回古代維京海盜的地下巢穴。

斯京的地鐵最早運行於1950年,

從那時起,所有地鐵站都是岩洞的造型,

在岩洞牆壁的原始風貌上,

又經150多位藝術家的潛心創作,

最終呈現出來的,

便是每個站都各具特色的岩畫藝術展廳。

拋開它原本作為交通工具的主要用途,

斯京的地鐵站里滿滿的“知識點”足夠讓你

從人文歷史、自然科學、生活方式等各個方面去理解 瑞典 。

我們特意去探訪的站點雖不算太多,但還是推薦給要去斯京的各位,一定去看看斯京的地鐵站。

T-Centralen是中心站,

是軌道交通的交通中心樞紐站,也在此與火車、機場快線或巴士站做鏈接。

古 雅典 風格的白色與藍色相接,穿插著藤蔓與橄欖枝。

國王花園站是藍線的東側起點,因為這一站周圍都是皇家花園、歌劇院等名勝古跡,

所以這一站的地鐵也是圍繞著花園與國王來展開的。

巴 洛克 風格的立柱與國王雕塑充滿復古風格。