我在阿拉斯加未趟過的河流——尋找克裡斯的Magic Bus

前言

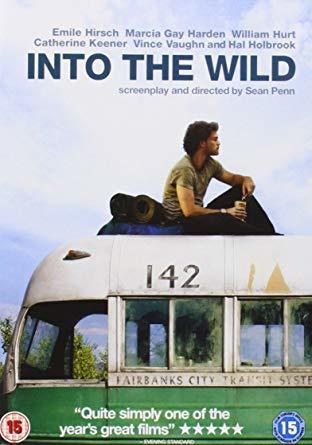

既然想去 阿拉斯加 ,一定看過電影《荒野生存》(Into the wild)吧!

克裡斯最後在 阿拉斯加 荒野生存base,就是這輛廢棄的 Fairbanks 市政巴士142。

這幾年也一直有爭議,是不是要回收這輛Magic Bus——因為每年夏天都會有很多人試圖去朝聖這輛巴士,路上其實還蠻危險的三月底、四月初,冰川應該剛開始消融,其實去Magic Bus的條件比夏天好,因為河水還沒漲起來,也不是冷得過分。

以下就是我去朝聖Magic Bus的故事,看了感興趣可以瞭解一下。

1 Teklanika河

我收拾好帳篷,把外褲脫下來塞進背包,繫緊鞋帶,再把充氣睡墊放掉一半氣,綁在胸口。再把衝鋒衣穿在這臨時的救生衣外面,背包的腰部卡扣要鬆開,一旦水流太急把我衝倒,就要隨時棄包求生。手機、錢包和車鑰匙用密封袋裝好,放在衝鋒衣胸前的口袋里——一旦被迫丟掉背包,這三樣東西就是回到文明世界的最低要求。我只留下一根手杖,踏進Teklanika河中。

河水冰涼刺骨,上游融化的冰川在這 阿拉斯加 的春天慢慢匯入,將這一條小河最終變成在夏季奔流洶涌、難以逾越的天塹。而在24年前的八月,就是在這條河的對岸,克裡斯-麥肯迪 尼斯 絕望地看著他在四個月前輕鬆跨過的小溪,竟然無法逾越,而不得不折回他在荒野中的棲身之處——一輛廢棄的費爾班城市巴士,他稱之為“神奇巴士”(Magic Bus)。

通往巴士的Stampede Trail實際上不過是一條泥濘的、被廢棄的土路,連接著早已被遺忘的 阿拉斯加 角落的金礦。但是在2007年西恩潘把《走進荒野》——這部紀錄克裡斯在 阿拉斯加 悲劇性的死亡的轟動性的紀實作品——改編而成電影之後,許多世界各地而來的戶外愛好者,在 阿拉斯加 春夏交替的時候,跋涉35公里,“朝聖”這荒野巴士。但在1992年,克裡斯踏上這條空無一人的小路的時候,他所面對的是真正的、最後的荒野(The Last Frontier)。

2 Claire的墓冢和她的溯溪鞋渡河的時候,必須面朝上游的方向,把手杖插在身前,雙腳橫向移動,並且倚靠手杖來保持移動時的平衡。必須穿著鞋子,水底的石頭一般都很滑,需要登山鞋底的抓地力。基本的技巧就是這麼簡單,但是當你真正踏進一條 阿拉斯加 未經馴服的河流的時候,水若是及至膝間,就有一種隱隱的力量要把你推倒;如果水位到了大腿,你就會忍不住去想,被沖走了到底能不能站起來;等水沒過了腰,每一步邁步都非常困難,看似溫和的水流吞噬著渺小的人類所有的力量;等水到了胸口,剩下的大概只有無助了。

所以當克裡斯試圖從巴士返回,嘗試渡河而不成的時候,他所見到的則是荒野在所有文學家浪漫想象以外最真實的一面。2010年8月, 瑞士 女孩Claire Ackermann在同樣的季節嘗試渡過Teklanika河時,被河水衝倒。當時河上有一條前人綁在兩岸樹上的繩子,Claire和他的男朋友在水位高漲的時候試圖渡河,並且把自己腰扣扣在這條鬆弛的繩索上。渡河的時候,兩人都摔倒了,Claire在水下一直被繩 索拉 著,而她男朋友則奮力切斷了自己和繩索的連接,被水流衝到下游的河岸上。等到他再跑回來,渡回河中央,切斷Claire的繩索,讓她衝到下游河岸上的時候,Claire已經在水下獃了太久。

Claire的墓冢和她的溯溪鞋 渡河的時候綁繩索並不是一個好的主意,我記得有一次在清水溪,當時溪水自然沒有Teklanika來的急,然後對面來了一隊人,多為中年男女,還有許多七八歲的小孩。然後對面大叔讓我幫他們在這邊綁繩索,他們把繩子丟過來,我綁了幾下找不到足夠可靠的石頭。我想還是讓他們自己過來綁吧,免得我沒綁好還害了他們。然後我就看見一個大叔腰上纏了一圈繩子,另外一端綁在對面的樹上,走了過來。水流都沒過胸口了,大叔走到一半摔倒了,然後對面眾人叫了起來。好在水流不算很急,大叔滾了幾下又站了起來,然後慢慢地就渡了過來。大叔找了塊大石頭綁好繩子,我雖然深深地懷疑,但是他既然是他們的頭兒,我也不好多說什麼。然後對面人就開始渡河了,大媽脫的只剩內衣,然後居然還背著個小孩,等快過到一半的時候,水都快沒過大媽的鎖骨了,然後小孩子並沒有任何和繩索或者和大媽的連接保護——雖然兩者大概都不是什麼好主意,但真要被沖走了大概就是like a rolling stone, completely on his own了。我看著驚心動魄,實在看不下去了,還是趕緊往前走了。其實前面不遠就是一塊淺灘,水流剛過膝蓋……

渡河的時候綁繩索並不是一個好的主意,我記得有一次在清水溪,當時溪水自然沒有Teklanika來的急,然後對面來了一隊人,多為中年男女,還有許多七八歲的小孩。然後對面大叔讓我幫他們在這邊綁繩索,他們把繩子丟過來,我綁了幾下找不到足夠可靠的石頭。我想還是讓他們自己過來綁吧,免得我沒綁好還害了他們。然後我就看見一個大叔腰上纏了一圈繩子,另外一端綁在對面的樹上,走了過來。水流都沒過胸口了,大叔走到一半摔倒了,然後對面眾人叫了起來。好在水流不算很急,大叔滾了幾下又站了起來,然後慢慢地就渡了過來。大叔找了塊大石頭綁好繩子,我雖然深深地懷疑,但是他既然是他們的頭兒,我也不好多說什麼。然後對面人就開始渡河了,大媽脫的只剩內衣,然後居然還背著個小孩,等快過到一半的時候,水都快沒過大媽的鎖骨了,然後小孩子並沒有任何和繩索或者和大媽的連接保護——雖然兩者大概都不是什麼好主意,但真要被沖走了大概就是like a rolling stone, completely on his own了。我看著驚心動魄,實在看不下去了,還是趕緊往前走了。其實前面不遠就是一塊淺灘,水流剛過膝蓋……

3 "今天河水水位怎麼樣?"據說清晨的水位會低一些,因為夜晚氣溫低,冰川融化的速度也就慢一些。我從公路盡頭出發時候已經是下午兩點多,所以第一晚就正好在河邊露營,次晨渡河。17公里泥路並不好走,更早些季節積雪沒有完全消融,河水很低的時候,會有人組織開ATV去巴士,車轍消滅了植被,然後搞得到處都是一大片噁心的沼澤,以及巨大的水坑。

我的登山鞋已經濕了好幾天了, 阿拉斯加 野外的河流小溪都沒有橋,所以涉溪渡河是難免的。我正在地上脫鞋倒出裡頭泥水的時候,一個高大的壯漢背著一個巨大的背包,撐著一根比他人還高的木頭手杖,走了過來,口音完全不是 美國 人:

“別假裝你能把鞋子弄乾,完全是浪費時間,前面有的是水讓你趟。”

“今天河水水位怎麼樣?”,我問。

“我昨天晚上六點渡過來的,大概到我這裡。”他說著,比划了一下他的大腿根部。

“我準備早上過去,聽說水位會低一點。”

“都一樣,其實都一樣。我渡過去是昨天早上,差不多也是六點。人們都有很多看法,邏輯上很有道理,但是事實就是,水位其實差不多高。但是下雨就不同了,一下雨水位就會漲不少,關鍵是水流就急很多。”

“你覺得水流急嗎?”,我問。

“每個人感受不一樣,每個人能夠忍耐的危險也不同。你要面朝上游,找根手杖。“說著,他比划起來橫向渡河的姿勢來。

”祝你好運!“

”好運!“

我又繼續在泥地里跋涉了一個多小時,突然又看到兩個人。走近看,一男一女,背著許多亂七八糟的東西。我跟他們打招呼:“你們從‘巴士’回來嗎?”

女孩子沒聽清,說:“是的是的,那巴士是我們的。”

小哥嘟囔了一句 西班牙 語,再換成英語說:“他問的不是我們的巴士,而是那個‘巴士’。”——我突然想起來停在道路盡頭那個貼滿貼紙,從 阿根廷 一路開到 阿拉斯加 來的黃色小巴。

小哥接著說:“水位實在太高了,你看到前面那個 德國 人了嗎?他說河水沒過他的大腿,我女朋友個子小,大概要到腰了,我們覺得太危險了,而我們又沒帶帳篷,本來打算到‘巴士’里睡的。”

小哥接著說:“水位實在太高了,你看到前面那個 德國 人了嗎?他說河水沒過他的大腿,我女朋友個子小,大概要到腰了,我們覺得太危險了,而我們又沒帶帳篷,本來打算到‘巴士’里睡的。”

女孩子說:“如果他一個人,可能就過去了,可是對我而言,太危險了。你這麼高,可以試試。但是今晚Denali可能會下雨,你要當心。”

直到兩個小時後,我渡過Savage河,才又碰到一對夫婦。他們顯然是早有準備,推了兩輛自行車,上面放的是超便攜式的充氣艇,有了這個,不管河水多高都不是問題。他們告訴我,雖然他們不知道水有多深,但是今晚上游應該是會下雨,讓我額外小心,務必明早渡河要考慮這一點,很可能這裡河邊滴雨未下,但水位已經悄悄長高了。

晚上大概十點半( 阿拉斯加 天還大亮),我聽到帳篷外面不遠處有兩個人顯然是從對面渡過來,正在這邊穿褲子換鞋。但是我這天加上上午從Denali野外走回來,已經走了30公里路了,在腿部缺乏完全的力量的情況下,渡河並不是一個最好的選擇。

但是我並沒有想到。留給我渡河的機會就這樣悄悄地溜走了。

4 刪掉早已寫好的開頭克裡斯最初走入 阿拉斯加 荒野的動機是複雜的。對父親的道德審判,對資本社會的厭惡,對自然之美本身的嚮往,一切歸結為追求一種真正有血有肉有意義的生活。而人們要去“神奇巴士”朝聖的目的則通常沒有那麼明晰。當克裡斯已經成為了一種文化現象的時候,他原本追求的這些東西對於大多數“朝聖者”而言,已經失去了原有的嚴肅命題的價值。克裡斯一直是一個飽具爭議的人物,在他的父母和他姐姐相繼來到“神奇巴士”,他所有的這些最初的追求在公眾的視野中變得更為模糊了。我其實也不知道我為什麼要過來,到了巴士邊又能得到些什麼。步行來回70公里,不過走到荒野之中的廢棄巴士喂拳頭大的蚊子,這一切的意義到底在哪裡?

4 刪掉早已寫好的開頭克裡斯最初走入 阿拉斯加 荒野的動機是複雜的。對父親的道德審判,對資本社會的厭惡,對自然之美本身的嚮往,一切歸結為追求一種真正有血有肉有意義的生活。而人們要去“神奇巴士”朝聖的目的則通常沒有那麼明晰。當克裡斯已經成為了一種文化現象的時候,他原本追求的這些東西對於大多數“朝聖者”而言,已經失去了原有的嚴肅命題的價值。克裡斯一直是一個飽具爭議的人物,在他的父母和他姐姐相繼來到“神奇巴士”,他所有的這些最初的追求在公眾的視野中變得更為模糊了。我其實也不知道我為什麼要過來,到了巴士邊又能得到些什麼。步行來回70公里,不過走到荒野之中的廢棄巴士喂拳頭大的蚊子,這一切的意義到底在哪裡?

但我已經踏進了Teklanika河,這些亂七八糟的問題早就拋諸腦後。剛走過淺灘,水流就急了起來,我看著遠處密佈的陰雲,大概昨晚Denali真的下雨了。水已經沒過膝蓋,每邁出一步都要額外地花費力氣保持不被河水把落腳處往下游沖。剛渡了不到三分之一,河水已經衝到了大腿根部。每次把手杖抬起,要重新垂直插到 水裡 都是極難完成的任務。這個時候,我已經在認真考慮跌倒之後的步驟一二三了。河水刺骨般冰冷,太陽又遠遠地被陰雲遮蔽。站在 水裡 不過幾分鐘,感覺整個身體的熱量都在被河水無情地汲走。再往前走一走,河水已經淹到我背包的底部了——這也是我給自己設定的警戒線。

在這四野無人的河中,出現任何意外都只能靠自己救自己了。如果我這個時候被衝倒,我絕對是站不起來的,至於是被衝到淺灘上,還是被捲進下游更急的河 水裡 ,大概只能聽天由命。我想了想決定往回渡。

往回走才發現,河水已經這麼急,心撲騰撲騰跳了起來,左腳險些沒站穩,花了好多力氣,才重新雙腳著地。等回到淺灘上,我突然感到很沮喪。正如沒有人知道我的出發一樣,沒有人知道我嘗試渡河,然後又被迫折回。我坐在河岸上,倒出鞋子里的水,穿上褲子,解下綁在身上的睡墊,一下子躺在地上,感受溫暖的血液重新流回雙腿。

回去一路上都沒有碰到別人。泥濘的水坑我也不再避過,而是直接從裡面踩過去。一路也不再看周圍風景,低著頭,腳下的碎石和爛泥形成一幅幅重覆的幻覺。同樣的路程顯得長了很多,等我走到公路的盡頭,打開車門,我已經是精疲力竭。

我啟程去尋找荒野中的“神奇巴士”,卻沒能到達。

我本來已經設想好在記錄這次探險結尾,是放上一張我坐在“巴士”頂上的照片,和克裡斯當年的一樣。我很沮喪,我懊悔沒有前一天晚上渡河,我刪掉早已寫好的開頭,很久都不能再動筆寫下什麼東西。時隔多日,我又漸漸明白過來,我是幸運地被阻隔在了河的這一邊,而克裡斯則是永遠的留在了河的那一邊。自然的力量可以輕易地擊敗任何人,而想要理解荒野的本身面貌,你必須毫無保留地接受這一點。

——————

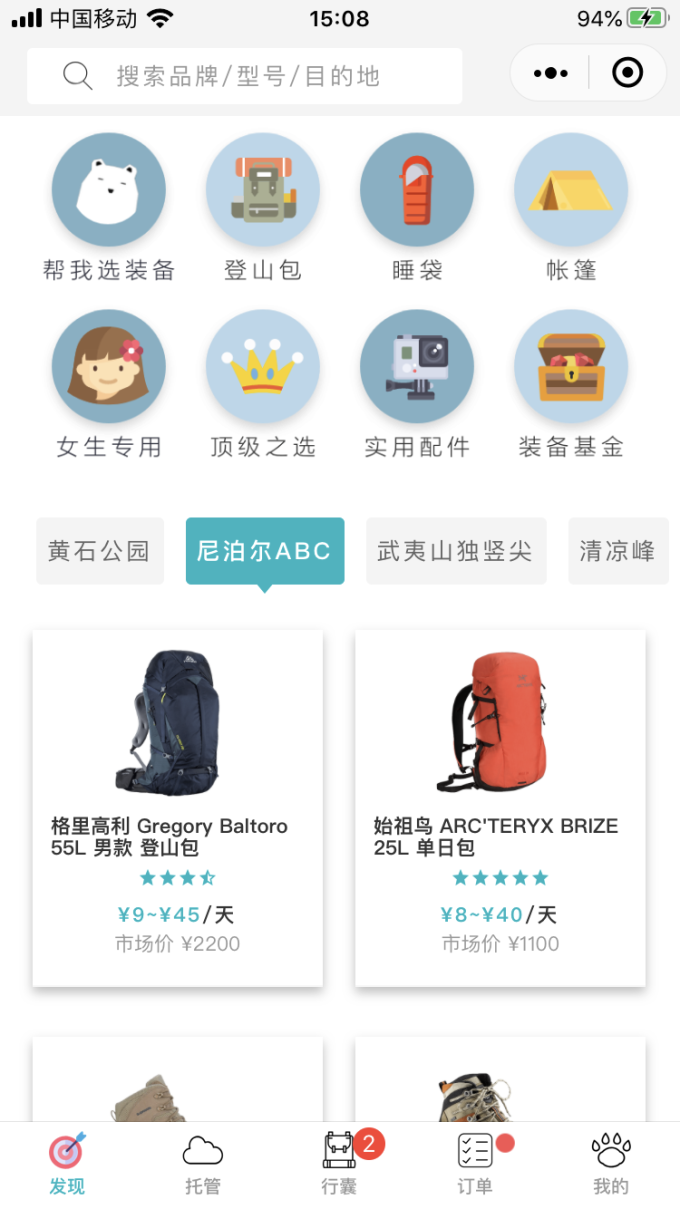

現在做的事時隔三年,我也在做一些新的好玩的事情。渡河的這些裝備,加上幾百件新的好裝備,你都可以直接來本熊的熊洞里用到。

微信搜索「液態熊」公眾號,直接回覆“5214”優惠碼,享受頂尖戶外裝備使用優惠。

既然想去 阿拉斯加 ,一定看過電影《荒野生存》(Into the wild)吧!

克裡斯最後在 阿拉斯加 荒野生存base,就是這輛廢棄的 Fairbanks 市政巴士142。

這幾年也一直有爭議,是不是要回收這輛Magic Bus——因為每年夏天都會有很多人試圖去朝聖這輛巴士,路上其實還蠻危險的三月底、四月初,冰川應該剛開始消融,其實去Magic Bus的條件比夏天好,因為河水還沒漲起來,也不是冷得過分。

以下就是我去朝聖Magic Bus的故事,看了感興趣可以瞭解一下。

1 Teklanika河

我收拾好帳篷,把外褲脫下來塞進背包,繫緊鞋帶,再把充氣睡墊放掉一半氣,綁在胸口。再把衝鋒衣穿在這臨時的救生衣外面,背包的腰部卡扣要鬆開,一旦水流太急把我衝倒,就要隨時棄包求生。手機、錢包和車鑰匙用密封袋裝好,放在衝鋒衣胸前的口袋里——一旦被迫丟掉背包,這三樣東西就是回到文明世界的最低要求。我只留下一根手杖,踏進Teklanika河中。

河水冰涼刺骨,上游融化的冰川在這 阿拉斯加 的春天慢慢匯入,將這一條小河最終變成在夏季奔流洶涌、難以逾越的天塹。而在24年前的八月,就是在這條河的對岸,克裡斯-麥肯迪 尼斯 絕望地看著他在四個月前輕鬆跨過的小溪,竟然無法逾越,而不得不折回他在荒野中的棲身之處——一輛廢棄的費爾班城市巴士,他稱之為“神奇巴士”(Magic Bus)。

通往巴士的Stampede Trail實際上不過是一條泥濘的、被廢棄的土路,連接著早已被遺忘的 阿拉斯加 角落的金礦。但是在2007年西恩潘把《走進荒野》——這部紀錄克裡斯在 阿拉斯加 悲劇性的死亡的轟動性的紀實作品——改編而成電影之後,許多世界各地而來的戶外愛好者,在 阿拉斯加 春夏交替的時候,跋涉35公里,“朝聖”這荒野巴士。但在1992年,克裡斯踏上這條空無一人的小路的時候,他所面對的是真正的、最後的荒野(The Last Frontier)。

2 Claire的墓冢和她的溯溪鞋渡河的時候,必須面朝上游的方向,把手杖插在身前,雙腳橫向移動,並且倚靠手杖來保持移動時的平衡。必須穿著鞋子,水底的石頭一般都很滑,需要登山鞋底的抓地力。基本的技巧就是這麼簡單,但是當你真正踏進一條 阿拉斯加 未經馴服的河流的時候,水若是及至膝間,就有一種隱隱的力量要把你推倒;如果水位到了大腿,你就會忍不住去想,被沖走了到底能不能站起來;等水沒過了腰,每一步邁步都非常困難,看似溫和的水流吞噬著渺小的人類所有的力量;等水到了胸口,剩下的大概只有無助了。

所以當克裡斯試圖從巴士返回,嘗試渡河而不成的時候,他所見到的則是荒野在所有文學家浪漫想象以外最真實的一面。2010年8月, 瑞士 女孩Claire Ackermann在同樣的季節嘗試渡過Teklanika河時,被河水衝倒。當時河上有一條前人綁在兩岸樹上的繩子,Claire和他的男朋友在水位高漲的時候試圖渡河,並且把自己腰扣扣在這條鬆弛的繩索上。渡河的時候,兩人都摔倒了,Claire在水下一直被繩 索拉 著,而她男朋友則奮力切斷了自己和繩索的連接,被水流衝到下游的河岸上。等到他再跑回來,渡回河中央,切斷Claire的繩索,讓她衝到下游河岸上的時候,Claire已經在水下獃了太久。

Claire的墓冢和她的溯溪鞋

3 "今天河水水位怎麼樣?"據說清晨的水位會低一些,因為夜晚氣溫低,冰川融化的速度也就慢一些。我從公路盡頭出發時候已經是下午兩點多,所以第一晚就正好在河邊露營,次晨渡河。17公里泥路並不好走,更早些季節積雪沒有完全消融,河水很低的時候,會有人組織開ATV去巴士,車轍消滅了植被,然後搞得到處都是一大片噁心的沼澤,以及巨大的水坑。

我的登山鞋已經濕了好幾天了, 阿拉斯加 野外的河流小溪都沒有橋,所以涉溪渡河是難免的。我正在地上脫鞋倒出裡頭泥水的時候,一個高大的壯漢背著一個巨大的背包,撐著一根比他人還高的木頭手杖,走了過來,口音完全不是 美國 人:

“別假裝你能把鞋子弄乾,完全是浪費時間,前面有的是水讓你趟。”

“今天河水水位怎麼樣?”,我問。

“我昨天晚上六點渡過來的,大概到我這裡。”他說著,比划了一下他的大腿根部。

“我準備早上過去,聽說水位會低一點。”

“都一樣,其實都一樣。我渡過去是昨天早上,差不多也是六點。人們都有很多看法,邏輯上很有道理,但是事實就是,水位其實差不多高。但是下雨就不同了,一下雨水位就會漲不少,關鍵是水流就急很多。”

“你覺得水流急嗎?”,我問。

“每個人感受不一樣,每個人能夠忍耐的危險也不同。你要面朝上游,找根手杖。“說著,他比划起來橫向渡河的姿勢來。

”祝你好運!“

”好運!“

我又繼續在泥地里跋涉了一個多小時,突然又看到兩個人。走近看,一男一女,背著許多亂七八糟的東西。我跟他們打招呼:“你們從‘巴士’回來嗎?”

女孩子沒聽清,說:“是的是的,那巴士是我們的。”

小哥嘟囔了一句 西班牙 語,再換成英語說:“他問的不是我們的巴士,而是那個‘巴士’。”——我突然想起來停在道路盡頭那個貼滿貼紙,從 阿根廷 一路開到 阿拉斯加 來的黃色小巴。

女孩子說:“如果他一個人,可能就過去了,可是對我而言,太危險了。你這麼高,可以試試。但是今晚Denali可能會下雨,你要當心。”

直到兩個小時後,我渡過Savage河,才又碰到一對夫婦。他們顯然是早有準備,推了兩輛自行車,上面放的是超便攜式的充氣艇,有了這個,不管河水多高都不是問題。他們告訴我,雖然他們不知道水有多深,但是今晚上游應該是會下雨,讓我額外小心,務必明早渡河要考慮這一點,很可能這裡河邊滴雨未下,但水位已經悄悄長高了。

晚上大概十點半( 阿拉斯加 天還大亮),我聽到帳篷外面不遠處有兩個人顯然是從對面渡過來,正在這邊穿褲子換鞋。但是我這天加上上午從Denali野外走回來,已經走了30公里路了,在腿部缺乏完全的力量的情況下,渡河並不是一個最好的選擇。

但是我並沒有想到。留給我渡河的機會就這樣悄悄地溜走了。

但我已經踏進了Teklanika河,這些亂七八糟的問題早就拋諸腦後。剛走過淺灘,水流就急了起來,我看著遠處密佈的陰雲,大概昨晚Denali真的下雨了。水已經沒過膝蓋,每邁出一步都要額外地花費力氣保持不被河水把落腳處往下游沖。剛渡了不到三分之一,河水已經衝到了大腿根部。每次把手杖抬起,要重新垂直插到 水裡 都是極難完成的任務。這個時候,我已經在認真考慮跌倒之後的步驟一二三了。河水刺骨般冰冷,太陽又遠遠地被陰雲遮蔽。站在 水裡 不過幾分鐘,感覺整個身體的熱量都在被河水無情地汲走。再往前走一走,河水已經淹到我背包的底部了——這也是我給自己設定的警戒線。

在這四野無人的河中,出現任何意外都只能靠自己救自己了。如果我這個時候被衝倒,我絕對是站不起來的,至於是被衝到淺灘上,還是被捲進下游更急的河 水裡 ,大概只能聽天由命。我想了想決定往回渡。

往回走才發現,河水已經這麼急,心撲騰撲騰跳了起來,左腳險些沒站穩,花了好多力氣,才重新雙腳著地。等回到淺灘上,我突然感到很沮喪。正如沒有人知道我的出發一樣,沒有人知道我嘗試渡河,然後又被迫折回。我坐在河岸上,倒出鞋子里的水,穿上褲子,解下綁在身上的睡墊,一下子躺在地上,感受溫暖的血液重新流回雙腿。

回去一路上都沒有碰到別人。泥濘的水坑我也不再避過,而是直接從裡面踩過去。一路也不再看周圍風景,低著頭,腳下的碎石和爛泥形成一幅幅重覆的幻覺。同樣的路程顯得長了很多,等我走到公路的盡頭,打開車門,我已經是精疲力竭。

我啟程去尋找荒野中的“神奇巴士”,卻沒能到達。

我本來已經設想好在記錄這次探險結尾,是放上一張我坐在“巴士”頂上的照片,和克裡斯當年的一樣。我很沮喪,我懊悔沒有前一天晚上渡河,我刪掉早已寫好的開頭,很久都不能再動筆寫下什麼東西。時隔多日,我又漸漸明白過來,我是幸運地被阻隔在了河的這一邊,而克裡斯則是永遠的留在了河的那一邊。自然的力量可以輕易地擊敗任何人,而想要理解荒野的本身面貌,你必須毫無保留地接受這一點。

——————

現在做的事時隔三年,我也在做一些新的好玩的事情。渡河的這些裝備,加上幾百件新的好裝備,你都可以直接來本熊的熊洞里用到。

微信搜索「液態熊」公眾號,直接回覆“5214”優惠碼,享受頂尖戶外裝備使用優惠。