在時尚之都撒歡--Milano米蘭(附2015米蘭世博會游玩攻略&最後的晚餐預約參觀攻略)

中央塔上的聖母 瑪利亞 鍍金銅像於1774年才建成,高4.2米,號稱在 米蘭 的任何角落都能看到它,整個聖母像在陽光下熠熠生輝,格外吸引人的眼球~

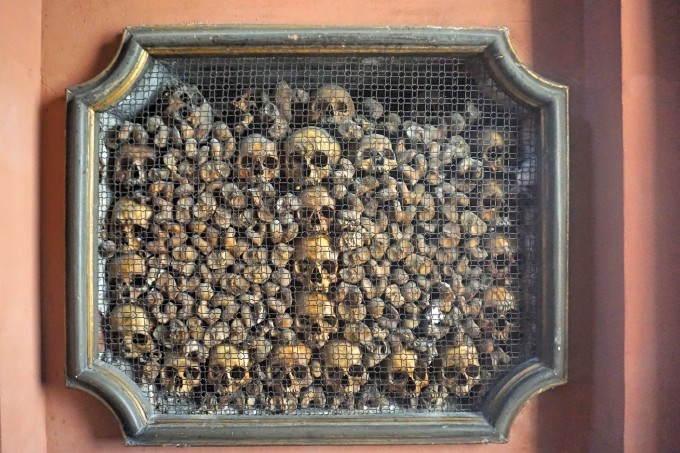

接著,我們就向人骨教堂(Chiesa di San Bernardino alle Ossa)進發啦~

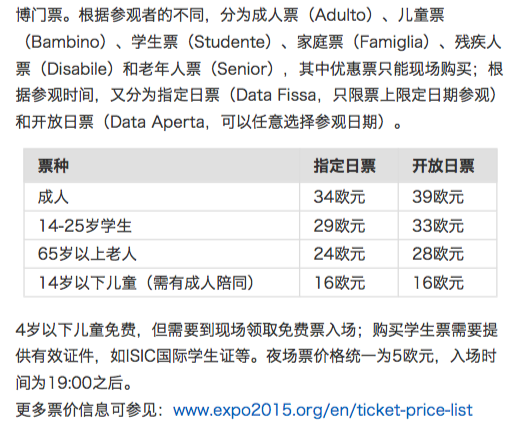

最後的晚餐預約參觀詳細攻略~網上是的攻略說要提前2-3個月。。。這個可以在官網上預訂,也可以打電話預訂,但是根據前人經驗,電話的 成功 率真的是蠻高的~在此給大家附個鏈接,講得非常詳細~~

http://bbs.qyer.com/thread-1049083-1.html

在此在小小的嘮叨一句:我這次沒有聽前人的經驗,訂了一個English guided tour, 意大利 人的英語果然是名不虛傳的bug。。。由於之前做功課,對最後的晚餐還是有一定瞭解的,但是另外一幅畫,基本上也就懂了個50%左右。。。各位量力而行,另外,最後的晚餐那裡是有中文語音講解器的出租的~~

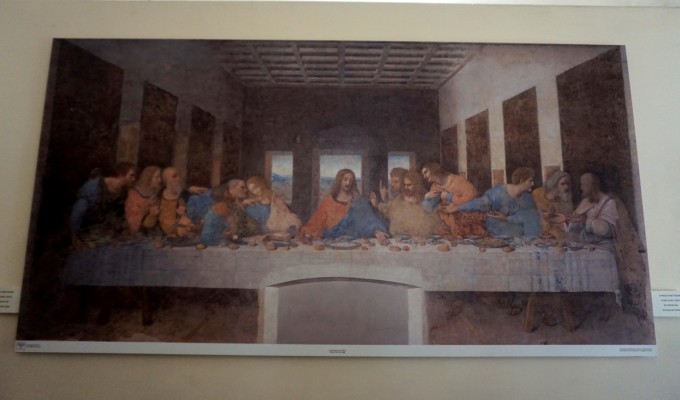

其實在達 芬奇 前後都有畫家描繪過最後的晚餐這個場景,但是為什麼達 芬奇 的這幅最後的晚餐那麼出名並得到了全世界的註意呢?其中很大的一個原因是因為,達 芬奇 並沒有像之前的那些畫家一樣,把猶大和其他人在佈局上分開,而是讓猶大混在了剩下的12個人中間(給人以一種更加真實的感覺)

上面的是我自己根據自己的記憶寫的,下麵的部分是我改編自各種網絡材料的。

最後的晚餐內容與背景(如果租了自動講解器,請自動忽略本段。。。)最後的晚餐取材於《新約聖經》,耶穌最後一次到 耶路撒冷 去過逾越節,猶太教祭司長陰謀在夜間逮捕他。正在這時,猶大向猶太教祭司長告密說:“我把他交給你們,你們願意給我多少錢?”猶太教祭司長就給了猶大30塊錢。於是,猶大跟祭司長約好:他親吻的那個人就是耶穌。逾越節那天,耶穌跟12個門徒坐在一起,共進最後一次晚餐,他憂郁地對12個門徒說:“你們中有一個人要出賣我了!”12個門徒聞言後,或震驚、或憤怒、或激動、或緊張。《最後的晚餐》表現的就是這一時刻的緊張場面。

大多數門徒在激動中一躍而起,而耶穌的形象卻是那麼的平靜。我們可以看到他明晰的輪廓襯托在背景牆的窗子里,通過窗子,我們看見恬靜的景色,湛藍的天空猶如一隻光輪環繞在耶穌的頭上。

在耶穌右邊的一組中,我們看到一個黑暗的面容,他朝後倚著,仿佛從耶穌前往後退縮似的。他的肘部擱在餐桌上,手裡抓著一隻錢袋。我們知道他就是那個叛徒--猶大

猶大手中的錢袋是他的象徵,它使我們想起,他就是為耶穌和其他門徒保管錢財的人,錢袋里裝著出賣耶穌得來的三十塊銀幣的賞錢。

即使他沒有拿著那隻錢袋,我們也能通過達. 芬奇 的繪畫方式,辨別出這個罪惡的敵人猶大。

猶大的側面陰影旁是聖.彼得,我們也可以看見他一頭銀絲與一副白晰的手,他向年輕的聖.約翰靠去。彼得垂在臀部的右手握著一把刀,仿佛在偶然中,刀尖對著猶大的背後。聖.約翰的頭朝彼得垂著。在所有門徒中,他是耶穌最喜愛的一個。約翰象耶穌那樣平靜,他已經領悟了他主人的話。

耶穌左邊是小雅各,他力圖去理解他所聽到的可怕的話,他兩手攤得大大的驚叫了起來。

從小雅各的肩上望去,我們看到了 聖托馬斯 ,疑惑不解的托馬斯,他懷疑的神色通過他豎起的手指表現出來。

小雅各的另一邊,聖.菲利普往耶穌靠去,雙手放在胸前似乎在說:”你知道我的心,你知道我是永遠不會出賣你的。”他的臉由於愛和忠誠而顯出苦惱的神情。

圍著耶穌的這六個門徒,處於故事的發生的中心。

巴塞洛繆與老雅各的身體向他們傾著,而他們身旁的老安 德魯 並沒有站起來,但他想聽聽,於是便舉起手似乎要求安靜。

右邊還剩下最後三個門徒,他們正在討論有關耶穌說的那句話,他們的手指也指向餐桌的中央。

最後的晚餐有那麼多幅,為什麼達芬奇的這幅這麼有名?沃爾夫林認為,達 芬奇 在兩個方面打破了傳統。一他取消了猶大獨處的位置。二、改變了約翰卧睡的姿態。達 芬奇 的《最後的晚餐》的最初創作構思起步於 卡斯 塔尼奧的作品。在達 芬奇 的草圖中,一字形排開的構圖,猶大獨自坐在長桌的另一邊,耶穌正把麵餅遞於猶大的面前,眾人的註意力都轉向了猶大。為了形成眾人對猶大的壓倒一切的氣勢,達 芬奇 在草圖中升高了視平線。達 芬奇 在草圖中也學習了 卡斯 塔尼奧的做法,讓門徒約翰伏在桌上。而以前傳統的畫法是根據聖經原典的描述,讓約翰投於耶穌的懷中。

達 芬奇 採用了平行透視法,運用了最為傳統的一字形排開的構圖慣例,讓中心焦點集中於耶穌的明亮的額頭。耶穌伸開雙手,低垂雙眼。他已經把話說完,沉默著。但是,他的手勢卻有著不可抗拒的精神的號召力,召示和啟迪人們去內省,去沉思。

作品運用了高超的明暗技法,“達· 芬奇 被認為是明暗對比法之父,尤其是他的《最後的晚餐》,在較後的藝術中第一次大規模地把明暗用作構圖因素。”所有人物都被統攝於神秘而寧靜的光影之中。不同於 卡斯 塔尼奧等三位畫家,達 芬奇 用陰影消除了背景中應該會有的所有的細節。

達 芬奇 在畫這幅畫的時候,採用了不同於以往的顏料製作方法。 當年人們製作壁畫通常採用“濕壁”法。它要求製作者動作敏捷,在灰漿未乾之前完成繪畫,而達· 芬奇 一改常規作法,以“乾壁”取代了“濕壁”。這給他沉靜思考,不斷完善自己的畫作留出了相應的時間,但幾年後,人們就發現壁畫色彩粘著不牢。1517年,畫面上出現了斑痕並開始龜裂。

除了達 芬奇 在顏料創新上的失敗所帶來的“先天疾病”,一場場天災人禍還無情地摧殘過這幅名畫,使它竟一度幾成“藝術廢墟”。

眾所周知,最後的晚餐這幅畫是畫在修道院的餐廳的一面牆壁上的(對面是耶穌受難圖),1652年,寺院為了方便溝通食堂與廚房,就在食堂開了一扇通往廚房的門,便將畫中耶穌和三個門徒的腳截去,為這幅名畫留下了難以彌補的缺憾。至今真跡上還有一個門的輪廓,我們只能從電子複原版上看到後人揣測達 芬奇 心意,腦補出來的耶穌和三個門徒的腳。

1796年,拿破侖的士兵攻入 米蘭 的時候,占食堂為馬廄。士兵們還不時對門徒們的頭部擲石為戲。。。

此間,食堂的潮氣、煤煙等廢氣不斷侵蝕此畫,導致黴菌蔓生,畫面變色脫落。

二戰時教堂更是遭遇了轟炸。多虧 意大利 人把這面牆前後上下用好幾層沙袋完全遮擋住,壁畫才幸存了下來。真是命途多舛啊

不過,後來經過專家的不斷努力,歷經20多年才修複成今天我們見到的這個樣子。所以我們要理解為什麼每個人只允許在裡面獃20分鐘就得出來,為什麼有一扇扇的門保護著這幅世界名作。

ps換票的時候可以註意下前臺上方的那兩張亮亮的圖畫,那個是複原了耶穌腳的最後的晚餐的電子版哦~~我看其他人都照來著,我也想留一張影,結果結果。。。他居然不讓我照。。。赤果果地不公平啊。。。