藍色裡斯本

二十多年後的這個夏天,我們在 巴黎 南郊的奧利機場,搭乘“新邊界”旅行社的包機,飛向這座海角天涯的城市。

不要簽證,不填入境卡,不查紙張,連行李都是從傳送帶上輕輕鬆松送出來的。機場工作人員和和氣氣,來往的過客從從容容。安祥的氣氛中透著愜意的冷清,一絕 巴黎 滿負荷的擁擠和壓迫感。

阿爾法瑪

推開殷實的雕花木門,走過吱啞的木板樓梯,拉開鏤空的潔白窗帘。一條玉帶般波光粼粼的藍陡然在我們眼前綻開,那麼清澈,那麼鮮亮,那麼純粹,不含一點雜質。在藍藍的宗教似的天空下,在透明的熱烈如酒的陽光里,這太加斯河流動的,就是一曲激情的 葡萄牙 民歌。

阿爾法瑪充滿陳舊的魅力。古色古香的老式民居高高低低地依山而建,藤蘿花紋的陽臺上晾滿鮮艷的衣裳;蜿蜒陰濕的巷弄老得發綠,青苔歷歷,好象是昔日的魚市;彎彎曲曲的石階沿山路盤旋而上,通向飄滿歌聲的酒吧;木製車廂的28路有軌電車穿梭在上坡又下坡左拐又右拐的交錯石道上,與路邊人家擦肩而過。

陽光極燙,將我們身體內的水都吸幹了。去半山腰的咖啡屋喝一杯冰橙汁,當下得清涼。露天座,太陽傘,我們的呼吸變得暢意,連心情也呈現出優美的姿態。晴朗的日子,像端托盤 葡萄牙 女孩的微笑,微笑間閃動著一雙碧藍的眸,她們的心都是 葡萄牙 天與水晶瑩剔透的藍。

古城堡居高臨下,氣勢雄偉。1580年, 聖喬治 王子曾在此頑強抵抗 西班牙 的入侵。如今,圍牆四周仍可見當年使用過的武器。流連在伊斯蘭、猶太、基督教的建築元素中,我們這些廢墟的參觀者和城堡的主人們都成為歷史匆匆的過客。憑欄遠眺,市區片片紅瓦屋頂講述著痛苦和敗落之後的發展與繁榮。

巴黎 華麗雍容,有著太高濃度的人文薈萃,歷史、思想、文學、雕刻、繪畫、建築,在感覺上反而有一種高處不勝寒的矜持、冷漠。而 裡斯本 是自然親切、朴實溫馨的,似乎一切都可以信手拈來。 海的誘惑

然而, 裡斯本 絕不是桃花源式的田園詩, 葡萄牙 人更不是閉關自守的民族。

乘現代派電車西行六、七公里,含鹽的空氣開始變得清涼。太加斯河愈加寬廣,直融入到浩瀚的大西洋中。海的誘惑太大了。一隻海燕銜來遠方的故事就足以讓痴迷航海的水手們起錨出航。高遠純凈、遼闊無邊的藍是他們永遠的仰望和求索。

中世紀末,伊比里亞半島的財富掌握在經營 中東 香料的摩爾人手裡。他們扼守著波斯灣、 地中海 、 威尼斯 共和 國的交通要道。為了尋找新的海上東方之路,亨利親王、約翰二世、曼奴埃爾一世契而不舍地派船隊遠航。1419年發現了 馬德拉群島 ,1427年登陸 亞速爾群島 ,1482年, 剛果 、 安哥拉 成為 葡萄牙 的屬地。1488年,穿越好望角。十年後,達伽馬終於實現了南下 非洲 折東 印度 的夢想。他為王室帶回了巨大的財富和聲望,影響一時超過發現新大陸的 哥倫布 。

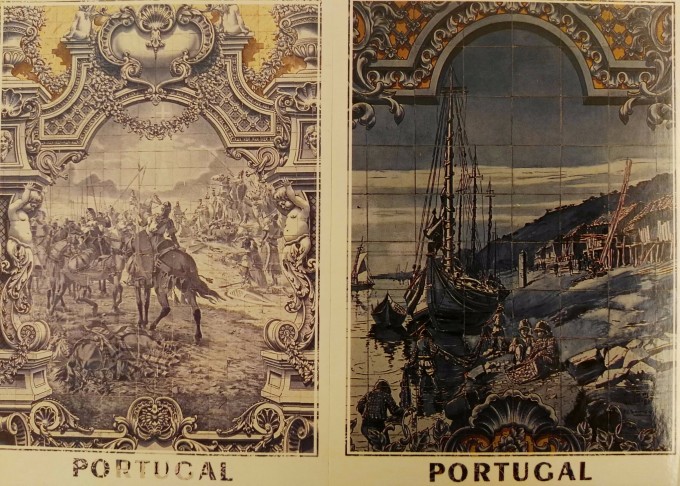

不論是旅游紀念明信片,還是藍色彩釉瓷磚,上面繪製的都是多桅帆鼓鼓生風破浪前行的圖案。精緻美奐的桀洛尼莫斯修道院五百年來更是日日夜夜吟唱著 葡萄牙 的海上黃金時代。貝倫燈塔優雅地矗立在大西洋之濱,好象慈祥的母親倚門舉燭祈盼遠航的兒子歸來。如那些疲憊的海鷗,水手們在飛翔和遷徙之後回到最初的巢穴。

偉大的發現,恢宏的船隊,征服者的奮鬥、勇氣、幸福、悲哀、愛情、人生在月月年年相似的落日輝煌中永恆。凝望海天相接的地平線,我低徊不已,想起 葡萄牙 詩人帕索阿的詩句:我渺小卑微/ 永遠我一無長物/ 但我擁有世界上所有的夢。

啊, 裡斯本 不是世界的盡頭,不過是夢開始的地方。

我這個不喜歡流浪的人,竟也有了一顆漂泊的心!